我還你原形:讀Erik Mueggler《野鬼的年代》

Erik Mueggler, 2001, The Age of Wild Ghosts: Memory, Violence, and Place in Southwest China. University of California Press.

時值鬼月,在長途飛機上看了改編自義大利Gabriele Amorth神父(1925–2016)真實經歷的《梵蒂岡驅魔士》。羅素克洛蠻討喜,劇情也中規中矩。分裂的瞳孔、顛倒爬行的人,燈一定要忽明忽滅、聖經一定要用拉丁文唸,該有的驚悚元素都有,可惜對天主教傳統的描述比較單薄。看完電影,我想起Erik Mueggler的《野鬼的年代》。在當代民族誌裡,我暫時想不到有任何對驅魔儀式的分析,比這本書來得更幽微精緻。

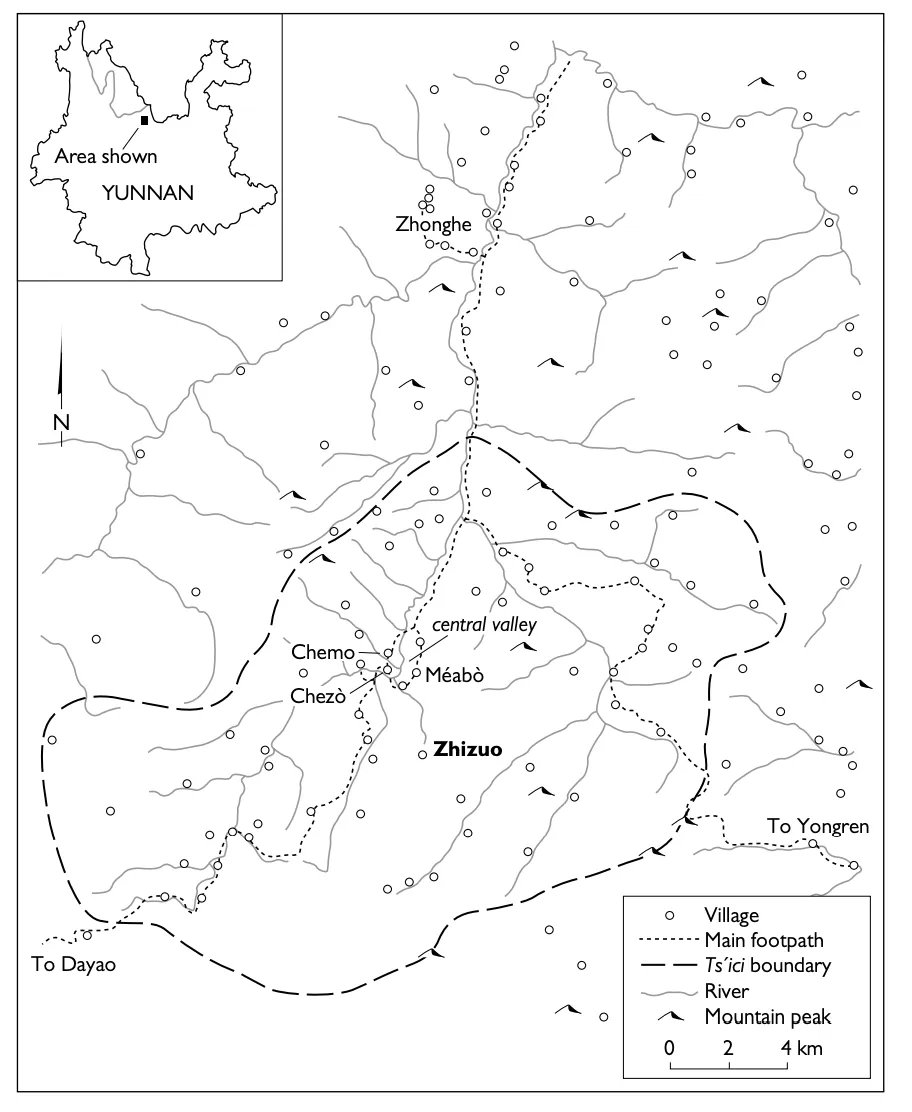

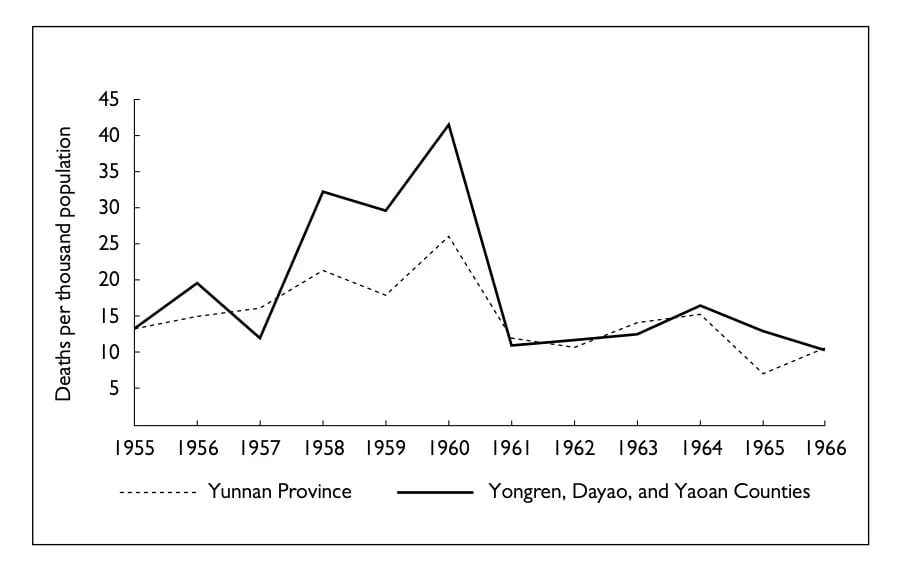

1990年代,Mueggler來到中國西南的大白草嶺山區,被歸類為彝族的倮倮潑人世居的峽谷。這裡曾經是全中國最大的麻產地,谷地裡生長著水稻與冬麥,丘陵上是玉米與大麥旱田,更高處的游耕地帶還有馬鈴薯與雜糧。在這樣的世外桃源,倮倮潑人卻說,大饑荒以來的這三十年是「野鬼的年代」。諸神不應,凶死的人成為了野鬼,四處橫行索命,驅魔儀式(chènèpi)也變得更加頻繁。據說,以往類似的儀式全村每年只有三到四次,如今,每個星期都有兩到三場驅魔。

村民李群花重複做著相同的夢。夢裡,她背著小孩跋涉,以致白天抑鬱且疲憊不堪。驅魔師認為,是動物的靈(mæ)在侵擾著李群花。這種靈體來自比較高層級的家畜,例如狗、貓、兔子、馬、騾子、驢子,牠們由罪人轉生而來。畜靈會一再投胎到同一個子宮裡,反覆造成嬰兒早夭,甚至導致孕婦難產。解決的辦法是把死胎或屍身埋葬在人來人往的道路上。畜靈源自於人與動物太過親近、合適的邊界沒有被控制與維持。對倮倮潑人來說,人與非人的身體、家屋、聚落與地景本來就是相互摺疊、容易彼此滲入的範疇,這個「萬物相互包覆」的宇宙論貫穿了整本書。

驅魔師問李氏夫婦,家裡的狗是否在不久前死亡?狗確實死了,因為李群花的弟弟宰了牠,為來訪的共產黨官員加菜。狗的亡靈佔據了本該屬於嬰兒的子宮,危及整個家戶、甚至整個社群的生產力。Mueggler要我們特別注意「共產黨官員」這個細節。李群花受到狗靈滋擾的同時,官方正在力推婦女絕育。李群花的姪兒剛升任黨支部書記,更在第一線執行鐵腕政策。

驅魔始於診斷。在《梵蒂岡驅魔士》裡,神父必須查找出魔鬼的真名。倮倮潑驅魔師也必須先指認是哪種靈體在作祟,再透過唱詞與象徵物,一步步把祂從李群花的身體轉移到房間、從房間到庭院、再從庭院到天地山川。如果畜靈是一個外來的動物侵入子宮的問題,驅魔師的工作就是逆轉這個過程,把異物從女性身體裡驅逐出去。但在1990年代倮倮潑村落,邪魔不只一種。在唱詞裡,特別用漢語發音的「天狗白虎」暗示了抽象卻強大的國家力量,到頭來,侵入性的絕育政策與狗的亡魂竟是互為倒影。

表面上,《野鬼的年代》是關於鬧鬼與趕鬼,其實卻是關於人如何棲身在被國家暴力戕害與撕裂的世界。倮倮潑村子裡的「野鬼」是二十世紀中國農村裡數不盡的亡魂 — — 從土地改革、集體化、大躍進、文化大革命、市場改革到計畫生育。誰該為這些劇烈變遷的暴力負責?是遙遠的國家還是村子裡共謀的族人與鄰人?創傷的根源似乎又遠又近、時而模糊時而清晰,而這正是驅魔儀式要處理的難題。

很多時候,狀況不只是畜靈這麼簡單。在生下她的頭胎孩子之後,十九歲的李潔開始用她死去五年的小弟的聲音說話。李潔剛搬進夫家,婚後的磨合讓她常常獨自哭泣,哭泣逐漸變成駭人的胡言亂語。早就死掉的男孩透過她索討山羊、雞、穀物、新衣、房子,甚至是一位妻子。他要求人們為他舉辦一個盛大的葬禮。李潔的家人找到了另一戶有早夭女兒的家庭,上百位親族參與了這場冥婚,附身問題卻沒有解決。

驅魔師發現了儀式失敗的原因:李潔死去的祖父跟著男孩回來了。祖父是大躍進時代惡名昭彰的幹部,背後拖帶著一幫冤死的厲鬼。他在文革期間自殺,自己也成了野鬼。在儀式的準備階段,被附身的李潔高喊:「我要這個!我要這個!」她指著屋子裡的繡品與籐籃。「這是一個非常貪婪的鬼。」驅魔師說。但野鬼的貪婪並不讓人意外,因為他們獲得的財物必須上繳給野鬼官員,野鬼官員如果覺得不夠,就會再把野鬼送來索要更多。

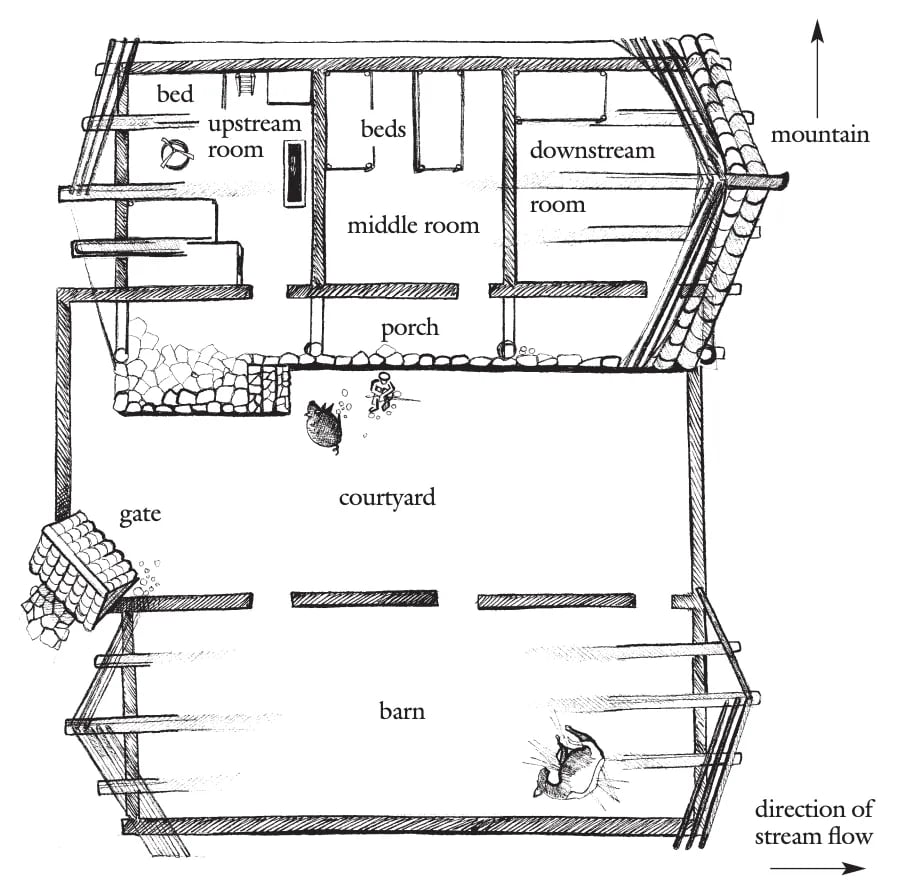

Mueggler鉅細靡遺地記錄了這場驅魔,包括繁複的唱詞與祭物。在過去,儀式發生在「河尾」、河流離開峽谷的地方。大躍進以降的勞動負擔讓村民不可能移動這麼遠,於是多半改在村子邊緣、有溪水流過的地方舉行。驅魔師吩咐男人們在樹林裡蒐集材料。他們撿來松木、松針、冷杉、香柏、柳枝、紅杉枝、藤、竹與長草,加上帶來的生麻與稻草。驅魔師用刀把柳樹條劈成兩個拱門。拱門讓人與鬼的動線分流,其中一個在下游,這是黑魔(野鬼官員)進出的門,另外一個在上游,這是白魔(男孩鬼跟其他野鬼)與人類進入的方向。

他又用草木紮出野鬼的身體與感官,拿柳條作為樑柱,勾勒鬼的屋舍與棚架,再用麻布、棉布與狗屎藤把一切纏繞起來。當羊肉的味道開始飄散,野鬼會紛沓而來,坐在人類之中。「有時候你可以看到他們聚集在這裡。你看不到他們的身體,但可以看到他們的手在火堆上取暖。」驅魔師說。

鸚鵡是你的鬼朋友

豹與虎是你的鬼朋友

去你的鬼朋友住的地方

去你的鬼同伴住的地方

驅魔師一邊唱,一邊用刀把鬼的身體/房屋搗碎。他在唱詞裡模擬動物的叫聲,從老虎、豹、熊、野豬、狼等猛獸,到羚羊、麝、鼬鼠、兔子等陸地動物,最後是烏鴉、金雉、藍鴿、綠鴿、長尾鸚鵡這些屬於天空的動物。他一步一步把野鬼從複雜的社會關係裡拔除,還原為自然萬化的一部分。

你的鬼朋友住在那裡

你的鬼同伴住在那裡

這裡沒有給你們鬼住的地方

這裡沒有給你們鬼站的地方

我帶著你,鬼,回到天空去

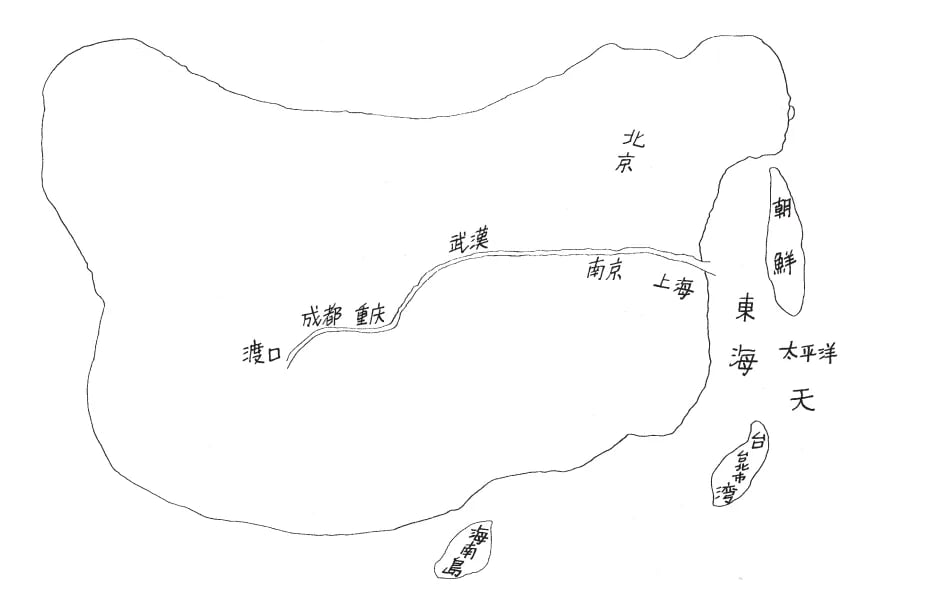

驅魔儀式最後、也是最漫長的唱詞把野鬼送上迂迴的旅途。從鄰近的聚落,到縣城、省城,沿著金沙江與長江,一路到四川、武漢、南京、上海,最後抵達北京。驅魔師陸續唱名這些地點,好似它們都被串連在同一個流域裡。最有權勢的野鬼官員都聚集在北京,包括凶死的共產黨高官。他唱著──

去北京那裡

你的鬼王住在那裡

每天在北京開會

林彪墜機死了

江青上吊自殺

去跟著你的鬼王林彪

你的王在那裡

我帶你去北京

去你的鬼朋友那裡

去你的鬼同伴那裡

儀式中鬼的身體/房屋由一層又一層異質的材料製成,再被枝條與布料綑綁。驅魔要處理的正是這個互相糾纏的、「卡住」的情況。邊界被穿透並不可怕,可怕的是事物沒有往正確的方向流動,造成堵塞或逆流,像是畜靈排擠嬰兒、死者氾濫到生者的世界、來自低地的國家官員淹沒高山峽谷。

於是,驅魔儀式其實是一場大型排泄,讓髒東西順流而下,而北京就是整個龐大的消化道的出口。我們再次看到創傷的雙重性:白魔與黑魔、彝族與漢族、上游與下游、人與非人、近與遠、嘴巴與肛門。驅魔師透過儀式語言引導野鬼離開李潔的身體,回歸江河百川。在把侵入性的外力反射出去的同時,也治癒暴力肆虐後的傷痕。

相似的邏輯,也可以見於當地歷史悠久的夥頭制度(ts’ici)。夥頭由富裕家戶輪值,不僅是一套親屬與祭祀系統,也是一套安置外在力量的機制,負責接待從低地來訪的各級官員。Mueggler花了很大的篇幅詳述這套制度如何運作,以及它如何在1950年代被共產黨以「破除迷信」之名殺死,致使國家從此深入親密地景之中。

在廣袤的天地山川之間,在倮倮潑人柔軟而相互包覆、摺疊的身體、家屋與宇宙裡,國家是那一根仍然作痛、拔也拔不掉的尖刺。而如今的中國政府著眼在「人口素質」,更把倮倮潑人的文化推向消亡的懸崖——「他們所有繁複的生存藝術、精巧的社群實踐以及絕美的詩意語言,都將毫不算數。」Mueggler用節制的筆觸書寫暴力與創傷,把民族誌寫成細膩傷感的驅魔禱詞,卻也毫不含糊地指認惡鬼的真名。

Erik Mueggler在約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)取得人類學博士,受業於Emily Martin,現任密西根大學(University of Michigan)人類學教授。他的研究領域包括文化理論、鬼魂、儀式、自然史,以及喪俗,田野地點在中國西南。《野鬼的年代》是Mueggler的第一本書,此外還著有The Paper Road: Archive and Experience in the Botanical Exploration of West China and Tibet(2011)與Songs for Dead Parents: Corpse, Text and World in Southwest China(2017)兩本專書。

關鍵字:驅魔、儀式分析、暴力與創傷、國家、中國西南