只有一个萨德:恶人-哲学家——《萨罗,索多玛120天》仍然是对萨德主义的升华

这个梗这两年很有名,但我真正想说的是,Duc讲完这句话之后,引用了克洛索夫斯基在《萨德,我的邻人》第22-23页的corollary:浪荡者的快感完全取决于对一个倒错的“姿态”的表演,这个“姿态”在萨德那里就是对主体和他者身体的“征用”。

我始终怀疑拉康把倒错主体置于客体a效仿了他口中“极端敏锐”的克洛索夫斯基。克洛索夫斯基的书出版于1947年。

在“姿态”这个问题上拉康和克洛索夫斯基倒达成了某种默契。克洛索夫斯基强调“姿态”的普遍性绝对不在言说之内,如果说想象到处是镜像的游戏,那么符号也可以引发某种同样没完没了的辨证把戏——言说与沉默。而“姿态”是第三种可能性:行动。而这个行动必须要被“重复”,一旦停止“重复”就会重新被言说捕捉。把克洛索夫斯基这段话翻译成最粗俗的精神分析术语:言说能够抵消行动。

我会在这篇文章的最后再说“重复”,因为“重复”是升华的前奏,也被帕索里尼正确地放置到了电影的结尾。

假定倒错是对阉割的“拒认”——“我不是...”,“我不是人”,作为符号根基的phallus仍然被拉康放在了实在界,而到了克洛索夫斯基这里,萨德拒认的这根phallus不是别的,就是“身体”,萨德本人的“身体”。举个例子:绿帽癖。绿帽癖是窥淫的变异,窥淫是“让被看”,而绿帽癖还加上了一个对于他者身体的“征用”:征用的可以是自己妻子的身体,也可以是另外一个男人的身体,很多电影导演都喜欢看其他男人和自己的女人演激情戏,包括克洛索夫斯基本人就有绿帽癖(参考他的小说“Roberte ce soir”)。这听上去和男性癔症很像,但在倒错这里,“征用”是“姿态”,是付诸行动,而不再停留在话语或者幻想。主体与身体的一致性被突破之后,萨德的英雄很轻松地走向某种话语意义上的“雌雄同体”(反性化的胜利),在男人面前像女人,在女人面前又变成了男人,永远是“异性”,男人就是女人,女人才是男人。比如,这部电影里面的主教和Sra Vaccari,再比如萨德塑造的最伟大的角色:Juliette.

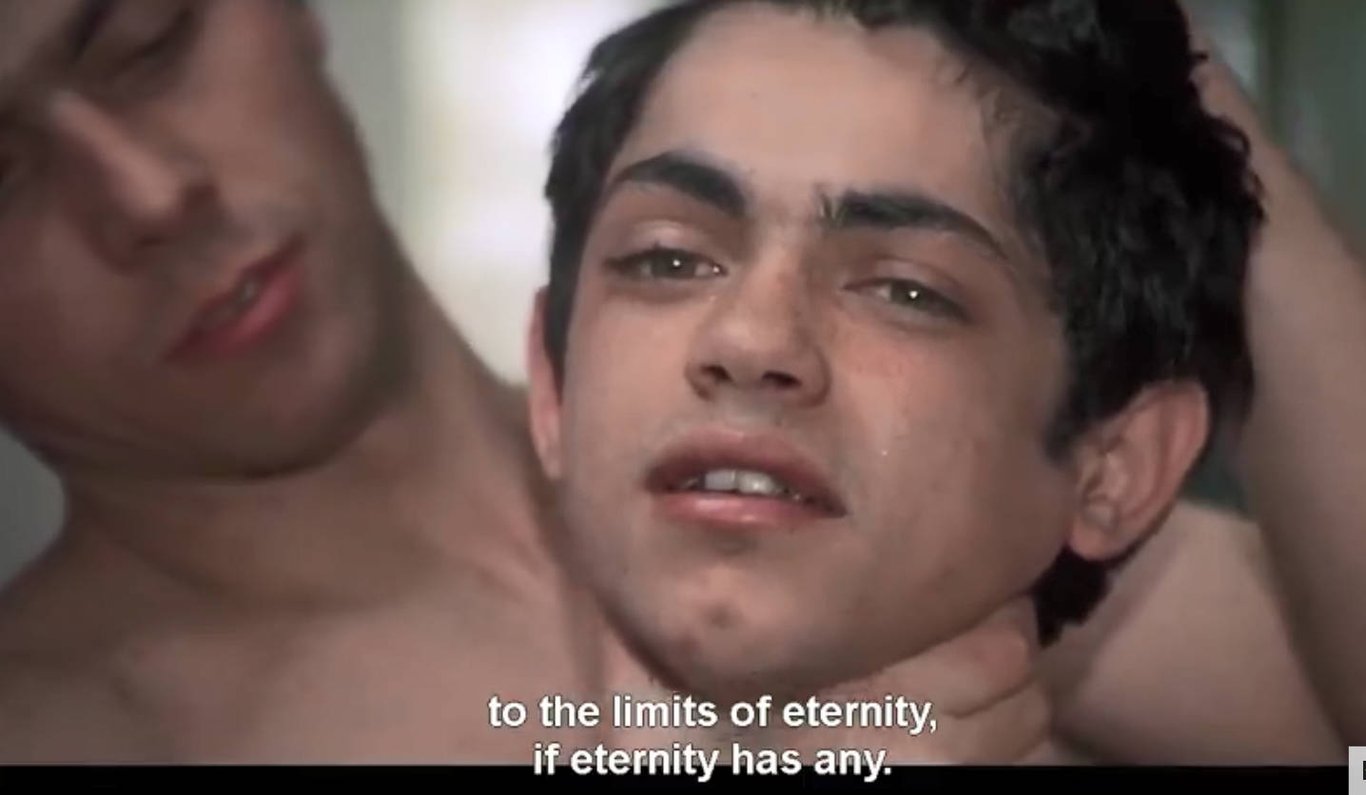

萨德本人对于数字有怪癖,“重复”在强迫-倒错中有着非比寻常的重要性。为了防止“重复” 失去享乐,萨德的英雄不能完全取消“邻人”,证据就是下面这个主教假枪毙Franco的场景。克洛索夫斯基强调,享乐只是针对“邻人”“轮廓”的享乐,为什么享乐的只是“邻人”的“轮廓”?“轮廓”可以按照字面理解:那就是即便看似被不断重复,但每次享乐的幻想或者行动还是有一定区别(绝对不存在萨德只针对一“类”对象享乐)。

享乐是满足的不可能,所有享乐都是指向“毁灭”的享乐,这是拉康从萨德那里学到的,一旦萨德的享乐和“毁灭”切分,那么“毁灭”就成为了克洛索夫斯基口中,欲望的“纯粹”形式—自然只有通过毁灭它自己的作品才能获得自由,这当然是不可能的,因为话语可以被毁灭,想象可以被毁灭,但是“毁灭”本身不能被毁灭。换句话说,只有在浪荡者放弃自我的时候,作为其享乐对象的划杠S的“邻人”才能被从享乐“重复”中赦免出来,这种可能性完全在这部电影中不存在。帕索里尼为这部电影选择的结尾远比这种可能性更加重要。

看完了“血之圈”,再看前面两个“圈”,我很确认这是一个在上升的螺旋,“血之圈”就在这个螺旋的顶层,注意力不要停在这个“血”上面,“死亡”跟“堕落”是两件事情,“邻人”在浪荡者这里从来就没有“活”过,对他们的处决,不论手段多么残酷,也只是享乐“内部”的一次升华。在“血之圈”的开头是一个拉康主义者应该会很感兴趣的场景:帕索里尼让他的角色们,具体说来是Vaccari和无名钢琴家,来回答原著作者萨德必然会抛出的一个问题:“这到底是悲剧还是喜剧?”

这个问题本身对于电影工业及其代表的更加宏大的法则发出了嘲笑。有些人可以不是“人”,有些作品也不受任何范畴,类型等一致性的约束,正如有些伦理必然无法被装进“善”与“恶”,“满足”与“不满足”的二极管里面。悲剧和喜剧始终是个伦理问题。克洛索夫斯基指出,所有萨德渴望僭越的“美德”用一个词概括,就是一致性:身体的一致性,力比多的一致性,etc. 为了反对这样的一致性,他必须制造出一种“恒定”的不一致性。所以,如果萨德要逃脱“越界&禁令”的陷阱,就必须保证他的世界永远在运动,萨德的天才在于:为了走出感官-良知&越界-禁令的死循环,他选择了思想,将“ 重复”放置在思想中,从而制造了一种反-官能高潮,反-快感原则的“冷漠的狂喜”。这是让哲学家羡慕的“冷漠的狂喜”

这个“冷漠的狂喜”就是本片那个神来之笔的结尾:楼下是狂欢,楼上是冷漠; 楼下是地狱, 楼上是卧室

快感原则是向“人”这个种属常态进贡,快感本身是无用的,因为在被不断“重复”,波德莱尔说,“色情的最高境界是自控”。在“姿态”的“重复”中,萨德的英雄通过足够彻底地“拒认”法则,(具体落实在对于伦理的亵渎上面)成功做到了不会为“恶”悔恨,不会为“乐”捕获的“冷漠”。当萨德选择“冷漠”的时候,他选择的不是做帕索里尼深恶痛绝的大他者的同谋,而是变相承认了“毁灭”本身的不可能性,而这个承认对萨德本人来说是一个无比巨大的痛苦,一种强迫-倒错的痛苦。

因为“Sade”这个姓在中古法语中就是“快乐”的意思。