雪珥:從汪精衛到曼德拉—— 當舊制度遇到大革命

(一)

把曼德拉與汪精衛放在一起,一個偉人與一個奸人,注定是很容易挨板磚的。

不過,在親們扔出板磚之前,還是耐心先看看他們之間的「三同一異」:

首先,他們都是推翻「舊制度」的先驅。曼德拉所攻擊的「舊制度」,是南非的種族隔離政策;而汪精衛攻擊的「舊制度」,是滿清的封建專制;其次,他們都是「大革命」的明星;第三,他們所投身的「大革命」,的確都成功地推翻了「舊制度」——準確地說,至少在形式上推翻了「舊制度」,他們也因此分享了巨大的革命紅利,成為新政權的領導人。

「一異」則是:「大革命」之後,曼德拉致力於建設了一種「新制度」,成功避免了南非完全可能爆發的種族報復,實現了平穩過渡;汪精衛則致力於給「舊制度」換發新的產權證,把主人從「滿清」換成了「國民黨」。

(二)

讚美曼德拉的同時,不應該忘記、甚至更應該讚美德克勒克(Frederik Willem de Klerk,1936年3月18日-2021年11月11日)。

這位當年的南非總統,作為「舊制度」的領導核心,在掌握著貌似強大的國家機器的絕對優勢下,卻能以謙卑之心而行明智之舉,與「大革命」的領袖曼德拉攜手,一同終結了「舊制度」。可以說,沒有他的參與,南非的「大革命」一定不會如此和平,「大革命」之後的南非也一定不會如此穩定。

德克勒克將曼德拉稱為「敵對的兄弟」(frère ennemi)。與曼德拉相比,德克勒克的行為更需要勇氣和智慧,因為,作為反抗者往往只有一條路可走,而作為統治者,卻往往容易受困於幾種不同的選項——是堅定不移地堅持「舊制度」,「與汝偕亡」,還是與時俱進,適度妥協,從而實現平穩轉軌?

1993年,在共同領取當年的諾貝爾和平獎時,曼德拉盛贊德克勒克:「有勇氣承認種族隔離制度給我們的國家和人民造成了可怕的錯誤,並且有必要的遠見來理解並接受這一點,即所有南非人必須通過協商來共同決定他們的未來。」諾貝爾獎的提名理由中,對這兩位「敵對的兄弟」給予了中肯的評價:「他們為和平終結種族隔離政策而努力,並為新的民主南非奠定了基礎。」(for their work for the peaceful termination of the apartheid regime, and for laying the foundations for a new democratic South Africa.)

(三)

與曼德拉遇到德克勒克相似,汪精衛遇到了善耆、載灃等人,得以避免從「大革命」先驅成為「先烈」——儘管汪精衛被捕的原因,正是要用炸彈暗殺載灃。

汪精衛被捕後,主管民政部(執掌民政、公安等)的肅親王善耆親臨審訊,極為優待汪氏,「一切皆照國事犯文明之法相待」,沒有刑訊逼供,不必下跪,甚至還送書送報,開創了優待政治犯的中國先例。在他斡旋下,載灃考慮到「黨禍日夕相尋,恐益重其怒,乃作釋怨之舉,博寬大之名。」(《清史紀事本末》)

此前,善耆就一直主張,對付革命者的最好辦法,一是「刷新政治, 以去黨人口實」,二是「寬容黨人, 開其自新之路」。他曾經為那個時代做了精辟的總結:「革命思想之興起,是由於政治不良基因所致,此類事為遠在法國、近在葡萄牙等國的革命經歷所證實。如果一國的政治得到民眾的信任,則欲革命也無人呼應。由此如欲根絕革命運動唯有實行良政,別無他法。然而我大清上自親貴下至小吏,並不解政治為何物,只知肥私。如此失去天下之人心,其趨勢已接近亡國。」

辛亥革命之後,「下崗」了的滿清皇族,卻成功地實現「軟著陸」,全身而退,而同時期俄國沙皇羅曼諾夫家族,則在紅色恐怖中被滅門焚屍、銼骨揚灰。不能否認,滿清皇族得以善終,與其後期的政治開明不無關係。

善耆、載灃等人,與德克勒克的區別在於:德克勒克得到了世人的普遍認可與高度評價,而善耆、載灃等,卻因為他們曾經的寬容而飽受譏諷。

後世的很多史家,多將他們的寬容,解讀為對革命的畏懼與忽悠,只是表面「迎合」而已。這些史家恰恰忘記了:一個實力完全佔據上風的執政者,不惜低聲下氣地「迎合」羽翼未豐的反叛者,而不是將威風進行到底,痛打落水狗,這樣的自律與寬容在中國歷史上乎前乏古人、後缺來者。

攝政王載灃,後人對他的普遍評價,居然是「窩囊」二字——倘或他不窩囊,1911年的中國又會出現什麼局面呢?至少,如今說德克勒克「窩囊」的,絕對沒有幾個人。

(四)

曼德拉及其所領導的「非國大」,在取得政權之後,並沒有將革命進行到底,而是推行「真相與和解」(Truth and Reconciliation)運動:全面調查種族隔離政策推行期間,各種嚴重侵犯人權事件的真相,鼓勵受害者講出真相以恢復他們的公民尊嚴,並提出如何對這些受害者給予救助;同時,對那些服從政治指令嚴重侵犯人權、但已向真相委員會講出所有事實真相的犯罪者實施大赦。

無論「真相」,還是「和解」,在中國都是極為稀缺的奢侈品。將敵人描繪成笨蛋兼混蛋,將自己描繪成大救星,無論朝野,都酷愛如此,各方都不在乎「真相」;中國也是個講究贏者通吃的國度,「和解」幾乎等同於無能,最多只能是一種臨時措施,而對於勝利了的革命者而言,「和解」意味著對不起自己。

汪精衛在成為革命政權的領導人之後,基本忘記了自己本身正是「和解」的紅利,而表現出與善耆、載灃完全不同的強悍執政的自信。1932年,貴為國民政府行政院長的汪精衛,痛斥「國難會議」代表王造時:「國難會議是政府召集的,我們是主人,諸位是客人。諸位如果不滿意政府的辦法,去革命好了!我們流血革命,打出來的政權,豈能隨便說開放就開放!」

王造時回答說:「革命不是哪個人哪個黨派的專利品,如果逼得人民無路可走,自然有人會去革命。……中山先生的遺教‘天下為公’,汪先生的話,未免變為‘天下為私’了!」(轉錄自余世存《非常道》)

(五)

其實,無論曼德拉還是汪精衛,在「舊制度」與「大革命」的歷史關頭,影響其走向的,絕非僅僅是個人偏好。

不同政治勢力的力量對比,是造成歷史的關鍵因素。曼德拉即便不欲推行「真相與和解」,當時的南非、當時的世界,能允許南非黑人對白人進行殘酷的報復嗎?而汪院長的強悍表白,也是因為國民黨已經形成了一家獨大的壟斷局面。

文化上的差異,或許是更為根本的:倘或在中國要做曼德拉,甚至要做甘地、華盛頓,往往只有迂腐書生才行,而在這類曼德拉、甘地、華盛頓還沒出苗的時候,就會被人徹底踩爛——踩的人,甚至往往是所謂的同志。

自秦以來,中國的政治文化就是梁啓超所謂的「一人為剛萬夫柔」,「數千年民賊,既以國家為彼一姓之私產,於是凡百經營,凡百措置,皆為保護己之私產而設,此實中國數千年來政術之總根源也」(《中國近十年史》)。而各種名目的爭鬥,其本質就是為了爭奪這份「私產」的唯一產權證而已。

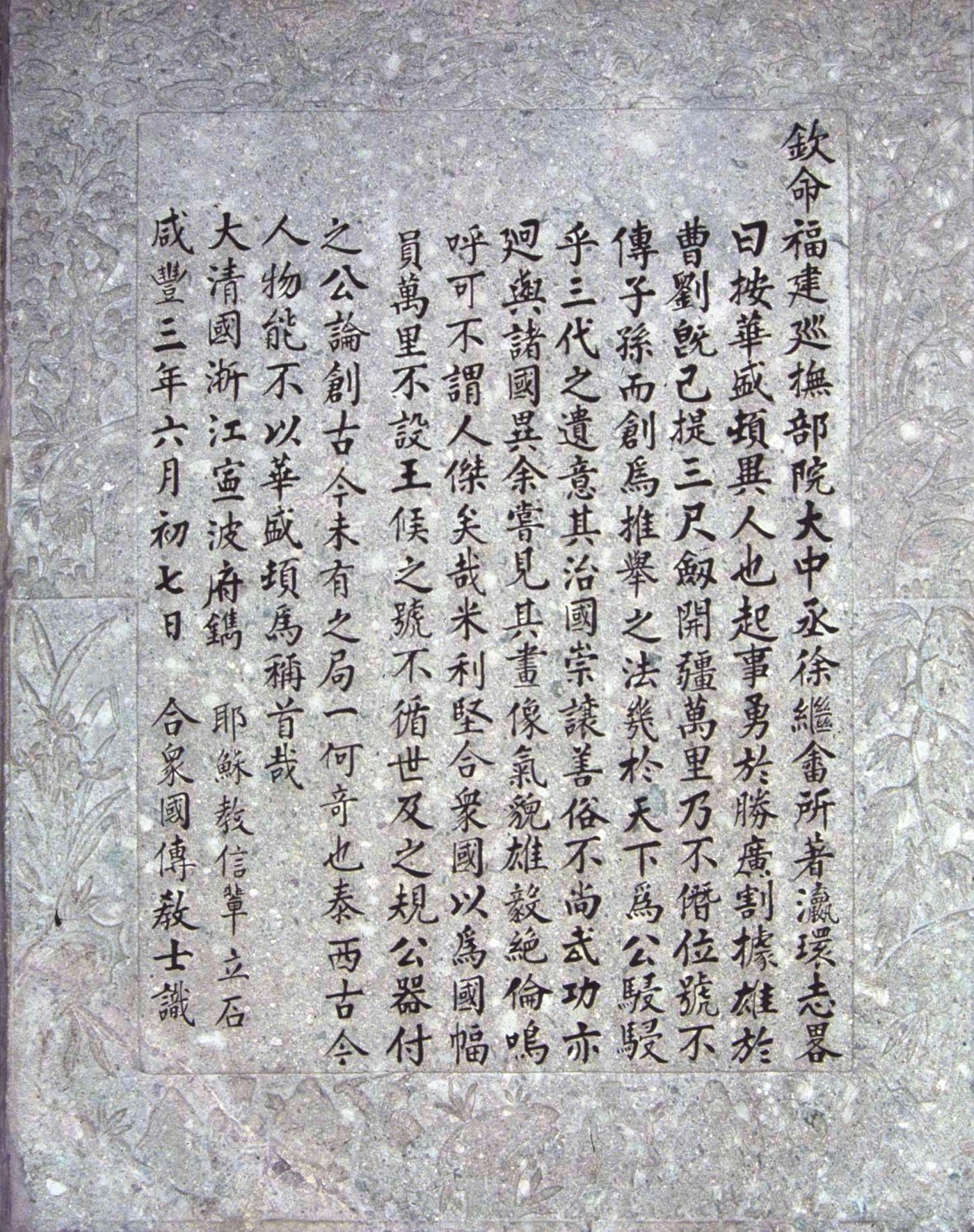

1848年,大清國體制內改革者、福建巡撫徐繼畬,在其著作《瀛環志略》中,高度評價了美國開國總統華盛頓:華盛頓率眾起義,堪比陳勝、吳廣;割據一方,堪比曹操、劉備,等到功成名就時,卻「不僭位號,不傳子孫」,這種「天下為公」的高風亮節,堪比堯、舜、禹(「駸駸乎三代之遺意」)。徐繼畬的這段話,後來以中文直接鐫刻在了美國首都的「華盛頓紀念碑」(Washington Monument)上,至今為人憑弔。

欽命福建巡撫、部院大中丞徐繼畬所著《瀛寰志畧》曰:按華盛頓,異人也。起事勇於勝廣,割據雄於曹劉,旣已提三尺劔,開疆萬里,乃不僭位號,不傳子孫,而創爲推舉之法,幾於天下為公,駸駸乎三代之遺意。其治國崇讓善俗,不尚武功,亦迥與諸國異。余嘗見其畫像,氣貌雄毅絕倫,嗚呼,可不謂人傑矣哉。米利堅合衆國以為國,幅員萬里,不設王侯之號,不循世及之規,公器付之公論,創古今未有之局,一何奇也?泰西古今人物,能不以華盛頓爲稱首哉!

大清國浙江寧波府鐫,咸豐三年六月初七日。

耶穌教信輩立石,合衆國傳教士識。

徐的潛台詞正是——「三代」之後,中國再也沒有出現那樣的人物了,面對華盛頓,只有慚愧和無奈:臣妾做不到呀!

如今,我們仰望曼德拉,除了看到PM2.5普遍超標的霧霾之外,還能看到些什麼呢?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐