135 | 运动员为什么要谈政治:赛场内外的行动主义

竞技体育揉杂着各种矛盾。一方面,如今的高水平竞技越来越仰赖体育科学的发展与巨额资本的投入,体育赛事体现了同时也不断再生产着基于区域、阶级、种族、性别等因素的不平等。另一方面,竞技体育的魅力又正在于,精英运动员们的天赋与努力甚至能够打破这些顽固的藩篱,展现出超越的精彩。如今,许多运动员更意识到自己的影响力与责任,有意识地发挥这种“超越”的能量,参与抗争赛场内外的歧视与不平等。

一级方程式赛车(F1)是全世界最昂贵的赛事,也是最“白”的运动,近年来更是装满了各种超级“富二代”。而中产阶层出身的黑人车手刘易斯·汉密尔顿,可谓其中最大的异数。本文从今年七月的一次比赛撞车事件讲起,介绍了F1赛场内外的种族歧视风波及其种族资本结构,讨论了包括汉密尔顿在内的运动员们的积极发声与行动。

作者 / 黄倩清

编辑 / 叶葳

撞车事件引发的网络种族暴力

在刚过去不久的F1世界一级方程式锦标赛英国银石分站赛上,总积分排名前两位的车手在起步后因争夺领跑位置发生了碰撞。其中,总积分排名第一的马克思·维斯塔潘(Max Verstappen)的车撞上赛道护墙,遗憾退赛。另一位黑人车手刘易斯·汉密尔顿(Lewis Hamilton)却在接受了事故仲裁委员会的处罚后,奋力追赶并得到了分站赛的冠军,同时将总积分榜的落后分差大幅缩小。大部分的专业解说与同场竞技的车手都认为,此次事件应被定性为“在争夺位置时常有发生的正常事故”。

然而,社交媒体上出现了大量针对汉密尔顿的攻击与辱骂——尤其充斥着针对他黑人身份的种族歧视言论。让人不由想起不久前的欧洲杯赛场上,三位英格兰黑人球员在决赛罚失点球,此后立即遭到网络上的人身攻击。在这个夏日的体育赛事盛筵中,种族主义导致的敌对情绪与暴力攻击如同龙卷风般不断移动蔓延,一次又一次横扫了赛场内外。即使欧洲杯与奥运会相继以“全人类的团结”为主题,但竞技体育中的种族矛盾似乎并没有因此得到任何缓解。

在比赛结束后不久,维斯塔潘在社交网络上发布动态指责汉密尔顿,称其在对手尚在医院时就大肆庆祝比赛胜利,是毫无运动精神的体现。实际上,维斯塔潘在这次撞击中并未受伤,在医院接受的也只是预防性的体格检查。但维斯塔潘的指责无疑进一步推动了网暴者的狂欢,让他们仿佛“有理由”将这原本常见的比赛事故归咎于汉密尔顿的人品缺陷与种族特性。以许多荷兰车迷为首的极端人士更以维斯塔潘医院留观作为依据,将“杀人犯”的帽子扣在了汉密尔顿身上。

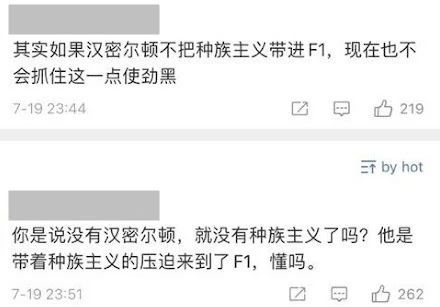

在微博上,不少中国网友(包括行业相关人员)将这场事故与历史上的类似撞车进行比对,证明这是一场极为正常的赛道事故。但这似乎丝毫不能影响种族主义网暴者的判断,许多微博网友将汉密尔顿在赛道上的激进形容为“脏”,并用 “黑皮”、“黑狗”以及“尼哥”等侮辱性的字眼指代这位车手。他们将汉密尔顿在赛道上的“肮脏行为”归咎于其黑人身份,在他们看来,黑人身份本就意味着人格的不完整与道德的败坏,彷佛也就有了更充分的理由来质疑汉密尔顿的道德。

在以欧美网友为主流的推特上,网友们采用了相对含蓄的话术。其中一条被转发了很多次的推特内容为:“我不是种族歧视者,我只是抵制像汉密尔顿这样人品很差的黑人。”这样的表达充满了矛盾:一方面,或许是迫于近年来政治正确的要求,首先声明自己并不是种族歧视者;另一方面,对汉密尔顿的批评和攻击仍然紧紧围绕着其黑人身份。推特用户似乎是通过区分“好黑人”和“坏黑人”来假装自洽的——通过抹黑汉密尔顿个人的人品声誉以及体育道德,将其定义为“坏黑人”,来强调自己歧视发言的“正当性”。这里隐藏的逻辑是:作为一位少数族裔,你只有做到各方各面的完美,只有做一个“好黑人”,才能赢得尊重与平等。这里所谓的平等,并非判断和思考的前提,而是一种白人制定的奖励机制——这种需要通过努力来争取的平等,本身就是不平等。

微博与推特上的网友发言虽话术上存在些许的不同,但内含逻辑并无差别。这样的逻辑链困住了所有有色人种:它不仅认定汉密尔顿只有这一种以种族为核心的主导身份,而且不由分说地将一个人的行为全部归因于此。在他们眼里,汉密尔顿作为“黑人”的身份特质凌驾于他整个人的其他任何方面之上。这些网友们通过对个体的行为与品德的批判,为他们对黑人群体赤裸裸的歧视进行开脱。这也与F1官方一直以来“努力”构建的理想共同体背道而驰。赛场内外的种族话语叙事在撞车那一瞬间得以爆发,释放出的暴力与仇恨彻底击碎了长年以来F1最大的谎言:“赛车运动不存在种族歧视。”汉密尔顿的遭遇恰恰揭露了这项运动不仅存在种族歧视,更普遍存在着对其长久以来的种族主义特性置若罔闻的从业人士们。

这场事故以及其带来的次生伤害在网络上持续发酵长达两周的时间。作为当事受害者,汉密尔顿并未直接发声。其所在车队经理托托·沃尔夫(Toto Wolff) 则通过媒体表示:“他(汉密尔顿)很好,他已经不会被这些言论所影响,但可悲之处恰恰在于此:他已经习惯并且善于消化这些仇恨言论。”另一方面,包括维斯塔潘所属车队在内的各支车队以及国际汽车联合会(FIA),在几天的网络发酵之后先后发布了反种族歧视声明,表明他们一致坚定地反对呼啸而来的歧视言论和种族仇恨。作为F1世界中的掌权派,这些车队高层与FIA的管理人员在声明中强烈谴责了种族主义。

然而,高级官员们坚定的反歧视声明,与他们长期以来对种族歧视持默许纵容的态度,形成了极其讽刺的对比。事实上,这也并不是F1运动第一次卷入种族斗争的讨论之中。早在2007年,当汉密尔顿作为第一位黑人车手在大奖赛上亮相,并在第一个赛季就横空打破赛场上长久以来的白人车手统治之时,他就引起了巨大的争议。若是一路追溯到1950年这项运动诞生之日,我们会发现,F1赛场内外不仅仅蔓延着种族间敌意,更是一个白人至上社会的缩影。

谁可以坐进赛车里?

白人至上主义不仅仅是针对有色人种的具体压迫行为,也与资本主义发展沿革密切相连。黑人基进政治理论家塞德里克·罗宾逊(Cedric Robinson)提出“种族资本主义”概念,展示了种族主义与资本在西方现代经济体系发展的过程中是如何不断相互渗透的;两者联手决定了谁拥有经济机会而谁被拒绝。当一位车手表现出令人折服的天赋与才华时,我们很容易忽略竞技体育背后的政治:谁可以坐进赛车里?谁可以担任车队经理?谁在为体育运动付费?谁又从中盈利?尽管人们可能会倾向认为体育与政治无涉,但任何有关机会与资源获得的讨论,本质上都是政治问题。

作为赛车运动的金字塔,F1一向被公认为世界上最昂贵的运动。在今年引入预算帽(限制每支车队的年度投入)之前,顶尖的大车队一般需要每年支出总和高达三亿英镑来进行研发、制造以及工资等费用,用以确保赛场上的竞争力。基于对研发与制造上的严苛要求,F1赛车团队一直为得到专业人才支付着高额工资。当然,其中工资占比最重的、也是车队最核心的部分,依然是坐进车舱里的赛车手们。

在这项每年只有20个席位的运动中,赛车手之间的资源竞争甚至开始于车手们的孩童时代。一个家庭若想培养一位F1赛车手,需要常年累月的资金投入与大量训练。这些车手一般会在六岁左右就开始驾驶卡丁车进行比赛,这意味着父母或赞助人需要支付至少十年以上的费用来确保车手的稳步成长。这些费用包括比赛用车、修车费以及参赛所需的交通费等等,并不是普通中产家庭可以承受的。

这样巨额的金钱投入,在天赋及努力之外,成为了F1赛车手极为苛刻的门槛,更导致如今围场内来自普通家庭的孩子急剧减少,取而代之的是各种“二代“的出现。其中一些属于“车二代”,例如前文提及的维斯塔潘与米克·舒马赫(Mick Schumacher, 为车王迈克尔·舒马赫之子),拥有圈内的人脉、赛车的熏陶和丰厚的家庭资产。更常见的是出生于富豪家庭的车手们,比如今年的新人尼基塔·马泽平(Nikita Mazepin)的父亲迪米特里·马泽平是俄罗斯化工业巨头,威廉姆斯车手尼古拉斯·拉提菲(Nicholas Latifi)的父亲则拥有一整个食品加工业帝国以及别的车队股份。最夸张的当属加拿大车手兰斯·斯特洛尔(Lance Stroll)的父亲,为了让儿子拥有一个车手席位甚至不惜买下了一整支车队。这些车手的出现使F1本就寥寥可数的席位面临愈发激烈的竞争,也重新定义了“二代”一词。BBC的解说曾这样评价现役车手兰多·诺里斯 (Lando Norris):“诺里斯的父亲是一位有名的投资经理,但他两亿英镑的身价在围场内只能勉强算得上中产阶级,无法为自己的儿子获取额外的资源。”

对于普通家庭出身的孩子而言,通向F1的道路则充满荆棘。前世界冠军基米·莱科宁(Kimi Raikkonnen)曾提及他幼时家中没有厕所,在零下三十度的芬兰,全家人需要跑到户外去上厕所。而在他的父母终于筹齐了修建室内厕所所需的花费后,最终还是将这笔钱供其继续跑卡丁车的比赛。无独有偶,汉密尔顿也在数个场合表示过在遇到伯乐赞助商之前的艰辛:从小在卡丁车赛场上因为肤色而得到的各种嘘声是一方面,而另一面则是他的父亲曾经同时打三份工来支持他儿时开车的花销。

莱科宁和汉密尔顿无疑是幸运的,因为他们在卡丁赛场的优异表现吸引到了赞助商,得到了日后比赛花费的资助。但他们的幸运并不能说明F1的公正,更多的车手因为没有家庭条件的强力支撑或是伯乐的及时青睐,而不得不放弃他们的梦想。正如汉密尔顿近日所言:“并不是黑人不擅长驾驶,而是绝大部分黑人孩子从不敢想象自己可以坐进F1赛车里。” 去年,汉密尔顿夺得了个人职业生涯的第七个世界冠军,在长久以来“白人更有赛车天赋”的神话之下,他依然是围场里唯一的黑人运动员。这项从幼儿时期就需要大量资本注入的运动,在其资本与权力被白人男性所垄断的情况下,几乎关闭了来自于普通家庭的有色人种选手上升的可能通道。对于这些孩子而言,兴许他们唯一能做的就是祈求与汉密尔顿相同的幸运。

资本与种族主义的纠缠不仅影响着车队的车手阵容,更同时在赛场内外发挥结构性作用、建立起了一个排他性的白人赛车世界。在F1七十年来的发展历程中,非白人车手、工程师、机械师、甚至是媒体都只占据极低的比例,远低于别的竞技体育赛事。这样失衡的种族比例不仅让F1变成了“最白”的运动之一,更让大部分参与者与观众错觉这项运动不存在种族矛盾。这也让F1世界里的反种族主义行动面对更多的阻力与困难。

汉密尔顿的艰难行动

不管是网络上持续的暴力,还是围场内的政治生态,都没有让汉密尔顿变得噤若寒蝉。相反,近年来他开始愈发主动地表达对这项运动现状的不满与自身的社会意识,因为他认为自身如今拥有的影响力让他应该去承受更多的社会责任。在去年由网飞(Netflix)制作的F1纪录片里,汉密尔顿直言道:“我开始觉得自己是有责任的。现在的我有影响力,而不用这样的影响力去做出改变的话,我是应该被谴责的。”

这里汉密尔顿所提及的,是去年起他在赛场内外所提出的一系列倡议。在去年五月黑人青年乔治·弗洛伊德(George Floyd)因白人警察暴力执法死亡后,许多国家都爆发了大规模的反歧视抗议活动。席卷全球的黑人同命(Black Lives Matter)运动再一次警示人们白人至上主义从未变成历史:它依然在各个领域,以各种形式威胁与压迫着人们。

作为F1历史上第一位黑人车手,已经手握七个年度世界冠军的汉密尔顿在乔治·弗洛伊德事件后在社交媒体平台上发帖:

“我看到你们(译注:指赛车行业内的人)中的一些人保持沉默,你们中的一些人是最耀眼的明星,但你们却在这一切不公中保持沉默。

我的行业里没有任何人发出声音,因为那是理所当然由白人主导的运动。我是那里少数的有色人种运动员,我是孤独的。

我本以为现在你们会明白为什么会发生这种事,并对此发表一些看法,然而你们却没有和我们站在一起。我知道你是谁,我看得到你。”

这并不是他首次针对赛车运动存在的多元化问题进行发声,但却是他第一次将矛头直接指向了“我们所谓的领导人 (our so-called leaders)”,他认为,是这些站在权力结构上层的人们的沉默与纵容,导致了种族仇恨与阶级分化的延续性存在。

在汉密尔顿公开发言之后,在全球抗议白热化的背景之下,F1的领导者们与汉密尔顿进行了多次对话以支持赛车运动变革,并试图引入对BLM运动表示支持的仪式——在每场大奖赛开始前,由车手们通过单膝跪地致意。然而这引发了更多争议。许多车手、车队高层以及媒体人指责此仪式过于形式主义,无法解决任何实际意义上的矛盾与问题。一些车手拒绝跪地选择站立完成仪式,更多人批评这是“逼人下跪的做法”或是“将政治带入围场(paddock)”。

在笔者看来,这里最大的问题恰恰在于矛盾的长期缺席——F1本身的种族政治特性,从未被质疑。在汉密尔顿此次公开发声前,从未有人对F1的“白色霸权”公开提出异议。当这些批评者说“是汉密尔顿将种族歧视带入了围场”,汉密尔顿的唯一罪过或许在于叫醒了一个装睡的孩子。竞技体育应该与政治无关这样的想法,完全忽略了种族、性别、阶级与国籍等身份类别对体育的巨大影响,以及体育如何重塑了社会身份。

作为这个压迫性体制的幸存者,汉密尔顿除了呼吁同行为黑人同命运动发声之外,他也公开批评建立在资本之上的F1世界正在向许多天才车手关上大门。然而,综上种种,对于这个游戏的规则制定者来说从来不是问题。

美国南加州大学的一位教授本·卡灵顿(Ben Carrington)曾被邀请参加一次非正式的各支车队高层会议。他在之后发表的纪实报道中提到,几乎清一色由白人男性组成的高层们,对黑人同命这样的社会运动持嗤之以鼻,甚至有人毫无顾忌地在会议中嘲讽其合理性与必要性。卡灵顿说道:“其中一位男性车队管理层表示,如果汉密尔顿真的那么执着于这件事,那他也许可以把所有工资都捐出来,……,这个回答有种缺乏敏感的高傲。类似的回答若出现在NBA或是NFL中发言者一定会被立即解雇,这让我意识到了汉密尔顿面对的是什么。”

反种族歧视运动在F1的开展尤为艰难。在这样一个有色人种车手本来就难以拥有上升通道的体系里,他们很难在不顾虑日后资源与席位的情况下大胆发声。虽然近年来围场中唯一的黑人车手的好成绩非常鼓舞人心,但也不能说明F1的白人至上主义的局面有所改变。汉密尔顿所经历的网暴与攻击,都恰恰说明了这项运动极为缺乏包容性与多样性,并以此构造了一个排他的空间。

另一方面,诸如国际汽车联合会(FIA)之类的组织,与其他许多运动组织一样,更看重运动员作为“品牌”从中可以拥有的既得资本利益,并不看重运动员作为“人”的生存状态。因此,许多公共讨论只围绕着由消费者利益驱动的个别运动员的品牌形象,而不是他们的生存状态,以及感受、想法与声音。汉密尔顿的发声点破了赛车竞技的封闭与歧视,他的行为不仅勇敢、也很鼓舞人心;因为这些发言,他承受了巨大舆论压力与固有偏见,但也唤起了一些群体的反思与追问。

运动员们的行动主义

汉密尔顿并不是第一位批判赛场内外结构性种族主义的黑人运动员。在美国,近年来越来越多的运动员开始在各种平台为社会不公发声。早在2016年,当科林·卡佩尼克 (Colin Kaepernick) 在美国国歌声中跪下抗议警察对黑人的暴力执法和其他国家暴力时,行动主义就曾席卷了美国职业橄榄球大联盟(NFL)。又比如,NBA的黑人篮球选手勒布朗·詹姆斯,在他的家乡俄亥俄州阿克伦市开设了一所名为“我承诺”(I Promise)的学校,旨在帮助来自低收入与弱势群体家庭的孩子得到更完善的教育。

近年来,运动员们的抗议行动受到媒体的极大关注,而运动员与公众的关系也因社交媒体的流行而变得不同。社会学家哈利·爱德华兹(Harry Edwards) 将此种现象概括为“一种由当今运动员可以使用的技术进步和社交媒体所推动的行动主义”。社交媒体的出现让普通公民以与过去不同的方式参与辩论,人们可以在平台上立即与运动员进行直接的对话,而他们也会因为评论做出各种反应。但同时,社交媒体的引入也为体育迷的种族主义思想提供了一个在网络上匿名表达的机会,增加了宣传仇恨言论和网络欺凌的机会。正如亚当·洛夫(Adam Love) 和马修·休伊(Matthew Hughey)的研究所示,虽然在大多数公共空间中的公开直接的种族主义言论已经有所减少,但取而代之的却是更微妙的种族化叙事。种族主义言论在互联网找到了新的家园,并得以继续扩散。

黑人运动员们的行动主义并不仅仅是他们在各自赛场上所遭遇的不同困境的一种个体化的反抗,这些行为具有着更为深远的社会意义。他们的反抗对象并不局限于单一赛场内的不公与其个体遭遇,他们所质问与挑战的对象更是作为身份、意识形态与制度的白种性(whiteness)。尽管根深蒂固的白人霸权意识形态仍然左右着网民们的评价体系,并可能导致对运动员们的网暴伤害。但这已经无法阻止许多运动员们积极地发出自己的声音。正如卡灵顿所言:

“过去我们遥远仰望着我们的运动员。我们常常抬头看他们——他们是我们心中的英雄,但他们觉得遥不可及。现在,我们正在看到他们如何塑造经济和这个社会。运动员们对自己说,‘我让事情动起来了。我正在投资我所来自的社区,我所做的事情让社区里的一些人们觉得未来是可能的——不仅仅是作为运动员。’”

从卡佩尼克到汉密尔顿再到詹姆斯,运动员们已经重塑了他们的身份与位置。他们不再想仅仅当某个运动协会或队伍的品牌,他们想要成为自己的品牌、在更大的平台发声。他们开始意识到自己拥有力量,也越来越意识到自己有责任发挥能量、回馈社区。

Reference:

Carrington, Ben. Sport, Masculinity and Black Cultural Resistance. Journal of Sport and Social Issues 22(3), 275-298.Edwards, Harry. The Revolt of the Black Athlete: 50th Anniversary Edition. Urbana; Chicago; Springfield: University of Illinois Press, 2017. Accessed August 19, 2021. doi:10.5406/j.ctv80c99x.“Lewis Hamilton: ‘EVERYTHING I’d SUPPRESSED Came up – I Had to Speak out’.” The Guardian. Guardian News and Media, July 10, 2021. https://www.theguardian.com/sport/2021/jul/10/lewis-hamilton-everything-id-suppressed-came-up-i-had-to-speak-out. Love, Adam, and Matthew W. Hughey. “Out of Bounds? Racial Discourse on College Basketball Message Boards.” Ethnic and Racial Studies 38, no. 6 (2014): 877–93. https://doi.org/10.1080/01419870.2014.967257. Robinson, Cedric J. Black Marxism : the Making of the Black Radical Tradition. Chapel Hill :University of North Carolina Press, 2000.

作者

黄倩清,加州大学洛杉矶分校历史系博士候选人

相关阅读

Posted in 时议

最新文章(持续更新)

126. 一周年特别活动 | 结绳故事绘

127. 社科画集

128. 哲学人类学 | 马克思的「欧洲中心主义」:后殖民研究与马克思学(下)

129. 你的奥运队可能是个幻象

130. 弗格森 | 今日无产者政治:历史类比中的危险与机遇(上)

131. 弗格森 | 今日无产者政治:历史类比中的危险与机遇(下)

134. 阿富汗人类学书单

135. 运动员为什么要谈政治:赛场内外的行动主义