你打几颗星?

我有个习惯,说不上好坏,就是每次看电影之前总要去查豆瓣评分,生怕自己选了烂片,白白耽误两小时光阴。

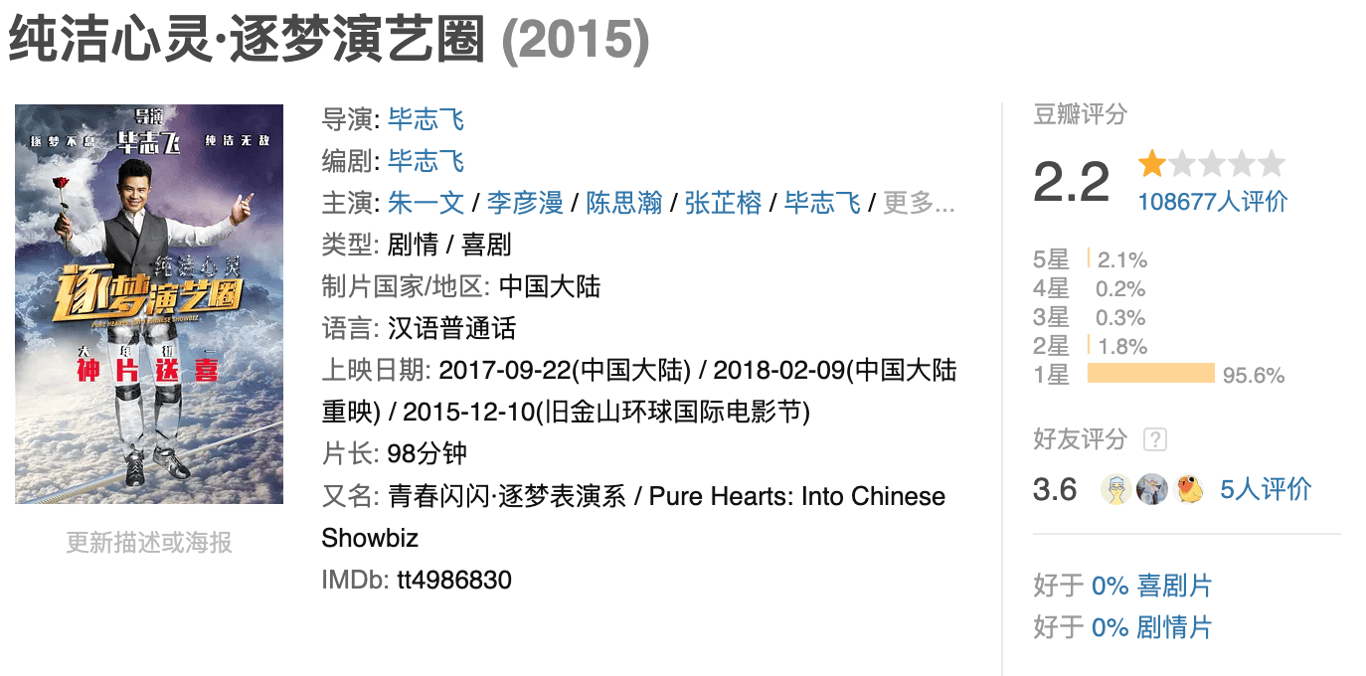

虽说样本够多的话还是有统计学意义,可文化品交给大众点评,涉及主观审美,通常毫无道理可言。《逐梦演艺圈》十万观众里,依然有两千多五星好评, 不管认真还是戏谑,论迹不论心,评分已成事实。

我们已经不是单纯的观众,而是在他人预设的框架内,带着先入为主的观念去欣赏作品。当我观看高分影片,我的主观评价也往往被这种预期所左右,最终不自觉地趋近于大众点评。这挺像经济学中的「预期的自我实现」理论:人人都觉得股票要跌而纷纷抛售时,股票就真的会跌,尽管公司基本面没有任何问题。

金融家 Clifford Asness 九月份发表的文章,虽然在谈股市,但和我们在文化领域的经验完全一致。

他认为随着社交媒体的介入,金融市场效率正在降低,越来越多的股价脱离了其基本面约束,估值错位比以往更难纠正。Asness 还说,社交媒体和券商通过「即时、游戏化、廉价」的24小时交易模式,以及无数非专业意见的传播,极大地放大了个人投资者的偏见,使他们过度自信。这让原本依赖于「群体智慧」的市场机制失去了理性,股民不再是独立思考的个体,而更像是一群「协调一致、无知甚至危险的狂热信众」。

-

「低效市场假说」成立的话,平移到文化评价体系,便是集体评分正在成为一个反馈闭环。打分这个动作,本是独立思考后的反馈,和在你之前、之后打分的人没有任何关联,但「估值社交化」削弱了审美判断的独立性,并最终让我们的文化消费越来越趋同。由群体智慧快进到群体盲从,评分不再是作品价值的真实反映,而是一种不断自我强化、自我实现的集体预期,和股市没什么两样。

身处闭环当中,我会怀疑自己的口味是不是出了什么问题,有时会有众人皆醉我独醒的虚幻优越感,但更多时候,与外界错位的滋味并不好受。于是常需自我调节,想想怀疑个屁,我的口味对我百分百有效就够了,个人感知不该让位于群体判断。就算真的踩雷,看了部烂片之王又怎样,这两小时原本就是拿来虚度的,不是吗?

反正 Asness 的文章多少帮我解了点惑。它提醒我们,当人们依赖社交媒体、算法和情绪来做价值评估时,系统的效率便开始下滑。长此以往,估值会不可避免地偏离基准,而回归理性则需要更长时间。按 Asness 的意思,真正有价值的东西,终将在长期胜出,就看你有没有耐心等了。

李笑来说「傻逼的共识也是共识」,话是够糙,理绝对不糙。

李源

2024.12.12

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!