無法移植的記憶?當「國殤之柱」成為「恥辱柱」

**英文原文在《New Bloom 破土》刊登,本文為作者翻譯版本

在港大把校園內的Pillar of Shame用塑膠膜裹起來移走後的兩天,台灣華人民主書院(華民)在立法院召開記者會回應事件。

記者會開始前,前任執行長王興中在會前突然發想,跟理事長曾建元說,「乾脆我們就把它搬到台灣來吧!」這是Pillar of Shame複刻品在六四事件33週年晚會,於台灣重建的緣起。

但在鎂光燈後,這個重建計劃其實受到眾多批評。

六四事件發生後,香港人對此非常震驚和痛心;很多人透過新聞媒體得知、觀看事件,過後則以遊行來抗議。緊接1989年多次的遊行後,人們在六四1週年維園燭光晚會高喊「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」。

2014年,雨傘運動爆發前,口號變成「平反六四 戰鬥到底」。到六四32週年,香港的示威者在維園不分泛民、本土派立場,喊出「為自由 共命運 同抗爭」。香港人們追求民主自由時,也訴求平反六四事件。

六四事件是香港人的集體回憶,香港的Pillar of Shame則是承載這個集體回憶的象徵。

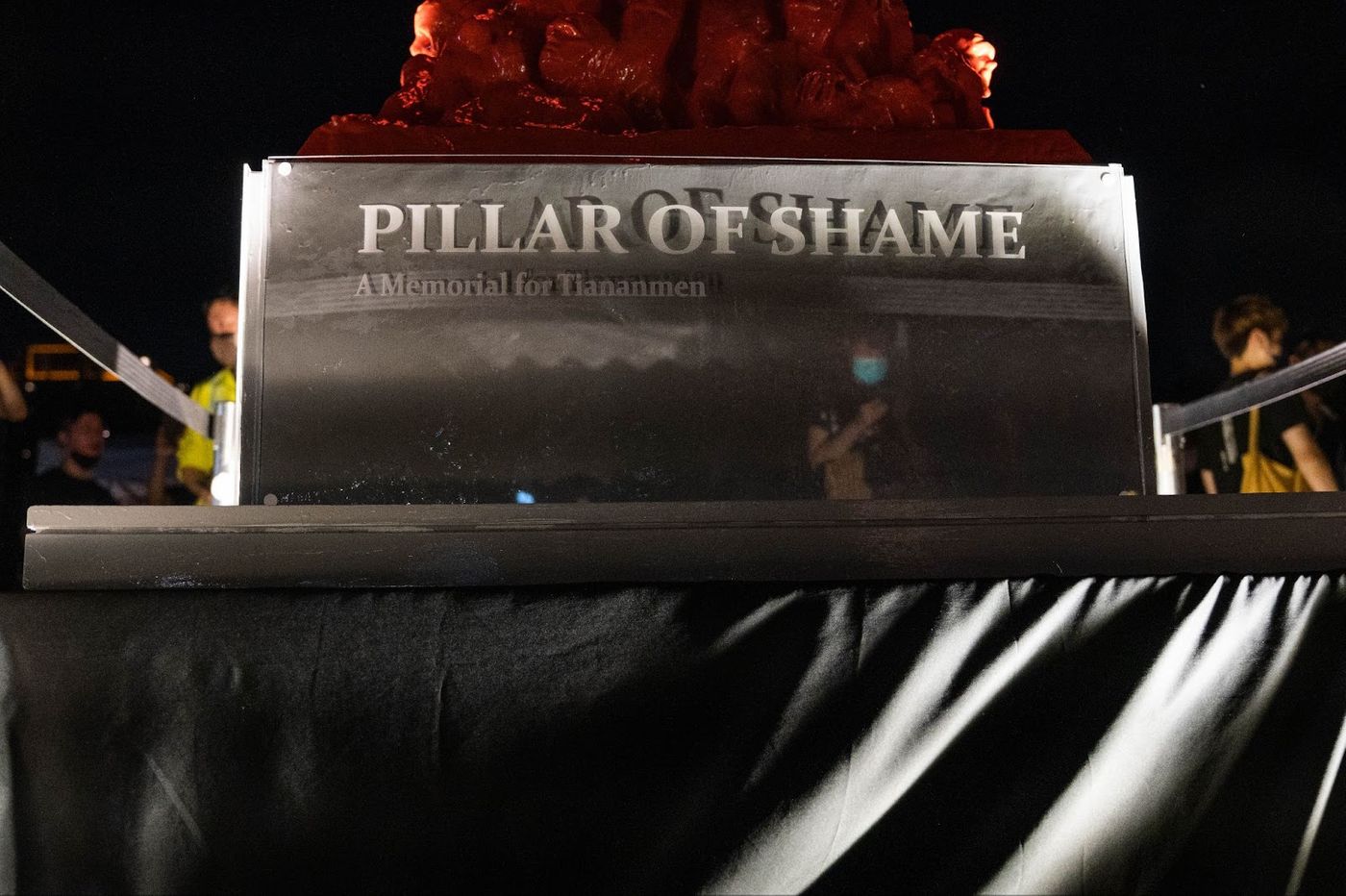

Pillar of Shame在香港的翻譯是「國殤之柱」。它是丹麥雕塑藝術家Jens Galschiøt(高志活)同名系列作品中的第一個。1997年,高志活為悼念六四事件,在香港民間團體和志工的努力下,把它運到香港。

它首先在1997年的六四維園晚會亮相,後來在不同大學巡迴展覽;最終港大學生會在1998年投票通過為它的永久主理者,它自當年起便一直放置在港大校園。

香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)自2002年起,每年都會把Pillar of Shame洗刷一遍。即使不同學生和政治人物在雨傘運動後,開始懷疑支聯會「建設民主中國」的抱負、疏遠支聯會,港大學生會仍然每年洗刷這個雕塑,也在旁辦六四悼念活動。

在香港自由淪陷、監管打壓和自我審查越發嚴峻之時,港大校方把這個雕塑移走了。雖然校方現在允許高志活,把據報被切了成兩半的作品取走,他也沒辦法找到膽敢幫忙運送的運輸公司。雕塑的命運未定;它原來的場地,現在則變成一個休憩空間。

看到校方粗暴的行為,曾建元很想做些什麼,去保留六四事件的痕跡。

在3D打印技術的幫助下,華民可以用比較低的成本重建Pillar of Shame。華民在眾籌網站FlyingV發起重建計劃,列出兩階段的金額目標:重建3米高的雕塑需要新台幣640,000元,7.5米高(網站上寫「5米」應為筆誤)的雕塑則須1,500,000元。相較重新以人手製作,3D打印可以省下最少一半成本。

不幸的是,這個眾籌計劃惹怒了一些網民。其中的爭議包括Pillar of Shame過往的主流譯名「國殤之柱」。

雖然華民為雕塑另起新中文名為「恥辱柱」,把「國」字取走,不少媒體仍沿用過去的譯名;在《自由亞洲電台》和《追新聞》最近對曾建元的專訪中,這個雕塑仍被稱為「國殤之柱」。

網民質疑,「為什麼我們要紀念別國的事?」、「中國人的64跟台灣人沒關係」、「台灣不是香港人的建國基地」。

早在1996年,高志活創作Pillar of Shame的動機,其實不限於悼念六四。

他在網站上說明,每個Pillar of Shame是作提醒人們「一個可怕的、不該再次發生的事件」,而「每個雕塑會配有一個符合當地脈絡的基座」。它不是一個「六四事件柱」;香港的Pillar of Shame,只是這紀念世界各地人權災難雕塑系列中的一個。

這個藝術品的外觀,亦反映高志活最初的立意。雕塑上的多個臉孔是模糊的,高志活不想在這個作品上特顯某一個族群的樣子,他心目中的Pillar of Shame是多元的。

但港大移走香港的Pillar of Shame後,高志活現在想透過此雕塑讓世人了解香港的抗爭,和對中國民主的追求。

知名學者吳叡人釐清指,Pillar of Shame在台的重建計劃,不設限在悼念六四事件,而是紀念任何人道罪行。他說,台灣作為民主國家,應該為終結人類苦難貢獻。

立法會議員范雲,則認為真正重要的,是港大校方把雕塑不合理地移走,以及1989年的暴力鎮壓。經濟民主連合研究員江旻諺,希望人們能了解更多人類的苦難,不要聚焦在譯名問題。

雖然很難量度這些支持者的講話有多具說服力,但從眾籌結果看來,計劃並不順利。在眾籌開始後兩個月,只有55人參與募款,華民僅籌得足夠重建3米高雕塑的款項;比起7.5米高雕塑的目標,款項少了超過一半。有不少媒體報導眾籌計劃「成功達標」,事實上它只成功了一半。

曾建元透露,其中大筆款項來自單一來源。「2300萬人的台灣,只有50多人募資;而且很大部份的錢是來自單一來源,是因為不想結果太難堪而出手的,效果不好、人數不多。」

他感嘆,當初也想過能不能真的成功眾籌,但決定放手一搏,也當成一個測試,看看台灣社會對六四事件有少承擔。

「台灣人現在眾籌了目標款項的一半。那就這樣吧,承認人們對六四事件的關心『只有一半』。」

新的譯名,沒能讓華民的計劃免於爭議。從支持者的講話中,可以發現雕塑重建的主要原因,仍是填補香港剛失去的、悼念六四的空間;其他的人權災難頂多是重建計劃的附帶動機。

我在5月14號國際特赦組織的網上座談會,問及高志活有關Pillar of Shame現在的意義。高志活說,這個雕塑依然有關世界各地的人權災難。他說,「這裡面有很多不同的人」。除了香港,他也在義大利、墨西哥、巴西設立同名雕塑,他認為這個雕塑在環球「持續活動中(continue happening)」,而這個雕塑計劃「是關於所有人權悲劇的」。然而,他強調,「在當下,如果要選擇紀念一個人權災害,幾乎所有人都會選擇中國的那個。」

曾建元不諱言悼念六四事件,是書院發起重建計劃的根本原因。「如果是巴西的恥辱柱被移除,就不會引起我們的震驚,可能不會出手;是因為六四,是因為香港,我們才發起這個計劃。」

在FlyingV網站上,華民解釋「希望藉此機會,向世界宣示台灣對創作自由以及人權的重視。」雖然描述文字提及「其背負的意義也將不再只限於六四事件」,但在眾籌開始,華民便計劃在六四33週年悼念晚會上,為Pillar of Shame複刻品揭幕,「為六四事件死難者默哀,同時為所有受中國壓迫的受害者發聲。」

出乎華民和高志活的意料,很多台灣人不把六四事件或者香港的悼念行動,視為自己歷史的一部份,也不認為這是他們應該關心的事情。在這次的爭議中,實在的問題是對事件的歸屬感。

民進黨立委林靜儀,質疑「要談『國殤之柱』前,要先搞清楚是『哪國』之國殤」。她說,「台灣是個常常被吃豆腐,被歸類為(根本不同國的)中國一部分的國家,在台灣放『國殤之柱』,是幫一個『不認為是他們國殤的國家』紀念『他們國家的國殤』行為」,最終是否被解讀為『我國』之國殤?」她的貼文得到6,600人按讚回應。

另一批評者,台灣基進秘書長王興煥則說,「如果是為了提醒島內『被併入中國的下場』,那我支持任何 #辱華 的事物在台灣。」但是,「如果不是辱華,不是為了警示(被)當中國人的下場,而是『中國的人權問題需要特別被關注』」,「那還是免了吧!」

在訪談中王興煥指出,這次復刻的並不是任何一根Pillar of Shame,「其他柱子有把『六四屠城』和其他口號刻在基座上嗎?」

對他而言,這個復刻雕塑唯一可接受的意義,是提醒台灣人被中國同一的下場。不過,對於他的黨友來說,這個意義也不可接受,「他們會問,『為什麼我們要被這個雕塑提醒?』」

華民在2011年於香港和台灣成立,比香港的Pillar of Shame晚了15年。它為推廣華人社會民主而成立,在兩岸三地交流意見。

曾建元說,年輕的獨派朋友,對中國沒有民族認同是可以理解的。早期的獨派雖然以族群政治作為政治動員策略,但都是在大中華思想的教育下成長的,對大中國仍有感情。對於年輕的一派而言,與過去在中國發生的抗爭、暴行沒有共同歷史經驗,難感同身受。

在本土論述下,「如果要在恥辱柱議題上表彰『台灣是台灣,中國是中國』,那台灣的主體性就需要突顯出來,以堅定台灣意識。如此一來,在激進獨派眼裡,中國的東西就需要排除。整個討論就變成統獨對立的爭議。」

根據國立政治大學選舉研究中心的數據,台灣人口自我認同為「台灣人」的比例,從1992年17.6%,上升至2021年的62.3%。與此形成對比的,是認同為「中國人」的比例,在29年間從25.5%下降至3.2%。此外,台灣的六四晚會,每年平均只有數百人參與。

他認為「天然獨」是很自然的現象。台灣人民與中國人民,不僅僅對政治制度的立場有異,也有文化上、公共生活、民族性格上的差異,而且差距越來越大。即使馬英九時期兩岸交流密切,太陽花運動還是發生了。「越交流就越疏離。看透了,就像因誤解而結識,又因了解而分開。」

面對這難關,書院目前的推動方向,是把民族認同情感,轉化成普世價值、台灣價值的論述,讓台灣社會意識到中國民主化、六四事件不僅僅是中國範圍的事情。即使出發點不同,也可以認同書院關心的華人民主問題。「如果中國沒有民主,沒有普世價值,就會有敵台的態度,對台灣非常不利。」

曾建元感嘆,在中共執政下,「中國」的詮釋權落在極權政權手上。「中國」變成一個外在於台灣的存在,台灣認同跟中國認同成為競爭的關係。曾建元希望台灣人民把「中共」和「中國」分開看待,如同書院立志聲援被中共壓迫的族群,當台灣人民與其他被壓迫者聯合起來,對台灣才最有利。

今年台灣的六四晚會上,曾建元指有超過一千參與者。他在演講中說,「台灣要向世界展現保護民主的決心。」

他認為,把六四事件當成自己的事情,不只是因為中國情懷,也不僅僅因為普世人權關懷,而是有現實政治的原因。「如果中國不民主,台灣哪有獨立?」

不過,化名為D的中國留學生告訴我,「我很明顯感受到六四事件在台灣被邊緣化。大多數台灣人視它為『別國的事情』,不是自己的事。」

「我不去評論別人的看法。但是,我仍然很感謝台灣。至少我可以在這裡悼念讓我記掛的六四事件。」

今年大部份台灣六四晚會的參與者來自香港,顯示事件在在台港人社群中引起共鳴。但這也正正是問題所在:它似乎無法觸及本地台灣人。

研究所學生Zoe Chiang表示,「我不確定台灣適不適合成為反共基地。」她認為台灣有自己的問題,而且缺乏內部共識。「我支持反共,可是台灣、中國和香港真的有共同的議題優先序、目標和進程嗎?我覺得沒有。」

這個復刻雕塑給她不協調的感覺,「感覺它和這個,曾經國民黨威權政府的地標,不太有連結;而且我們仍在檢討這個廣場的轉型正義問題。」

對於準大學畢業生Ma Yang-yi來說,如果這個雕塑可以刺激參與者思考、反思六四事件,而不只是哀悼,那會是一件好事。「但目前我看不到如何能在台灣能做到這一點。這個柱子更多地被放在香港的脈絡裡,它對台灣人的意義不強烈。」

國立台灣大學城鄉所副教授黃舒楣,則認為把六四記憶移植海外是很困難的事。「六四事件多年來在台灣逐漸淡出公共記憶。如果這個復刻雕塑不能連結足夠的本地人,那主辦機構想要傳承的六四記憶,也難以交付給台灣社會。」

華民為延續香港悼念六四的記憶,在台重建了香港的Pillar of Shame。它現在的挑戰,是把這個復刻品,與接收它的台灣社會連結。從令人失望的眾籌結果、本地人不積極參與悼念活動的情況,還有台灣人的悲觀看法,顯示華民和這個復刻雕塑或許還有很長的路要走。