大流行纪事|从普通发热到隔离病房

“救护车还有20分钟来,你收拾一下,我们在外面等你。”不是没有想象过,如果有一天发生这样的场景,我要准备带哪些东西,我甚至列过一个清单。

但我什么都没收拾,此时是晚上11点,白天下了一天的雨,10月中旬的昆明仿佛提前入冬。困意袭来,我趴在床上,等待敲门声的响起。

37.4°C,复测37.4°C,咽痛(扁桃体发炎),重大活动期间,是救护车被派来的原因。

也可以是其它原因。大流行时代,人们以各种各样的方式被困,或困于居所,或滞留在出差、旅行途中,在陌生城市的酒店、医院,度过若干个日夜。许多年后,集体记忆与个体记忆交叠在一起,以至于具体的原因和情境已经模糊不清。

“能坐吗?不行的话躺在担架上,”穿着全身防护服的救护车司机问。窗外下着小雨,在车内狭小的空间内环顾一圈,面向空空的担架床坐下,仍然感到十分不真切,仿佛此时担架上如果躺着另外一个人,我掏出书包里的相机,或是和TA说说话,才会自在一点。

“你的行程码有点复杂”,凌晨1点,发热门诊的值班医生看着我说。

我重新回到那个每天打开很多次的页面,显示途径河北、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、云南,北京……事实证明,停留4小时以上才会被记录的说法并不总是可靠。虽然实际到访的地方有限,内心开始忐忑。

“去过哪里?具体一点。”

“满洲里,额尔古纳……”

“哪几个字?写在纸上,”医生停下敲打键盘的手,抬头看向我。

在持续的困意里,我开始回忆不久前的行程,那些离南中国的昆明遥远的陌生的地名。

“连续四天核酸阴性,包括昨天,这个可以加上去吗?”

“好的,写上去了。”

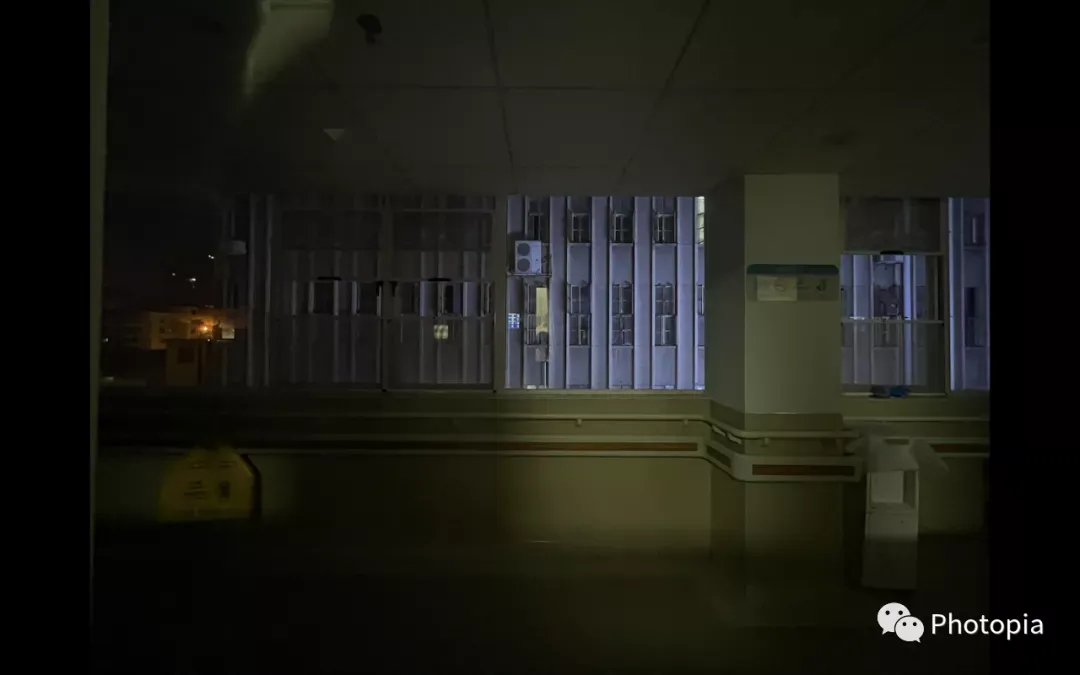

隔离病房区的入口,保安趴在桌子上睡着了。一个染发少年独自坐在走廊,低头拨弄着手机,鼻子上插管的女生被抬上升降病床,静静地看着我,我去做CT走错了路,折回时,病床和她仍停留在某个科室的门口,我们的目光再次相逢。我们看起来差不多大,她遭遇了什么呢?

“WXH,快过来,办理住院,”值班医生从门口探出半个身子,目光落到我身上时,仿佛在说,你跑哪去了。凌晨的门诊区很安静,很小的声音也十分响亮。

病房里没有想象中的紧张感,几台仪器,三张空空的床位,明亮,干净,冷清。

凌晨一点半,外卖送来了,没有水杯喝水,护士建议点外卖。电话那头是一名女性,不知道是不是急着去送深夜里的下一单,声音听起来很焦急。

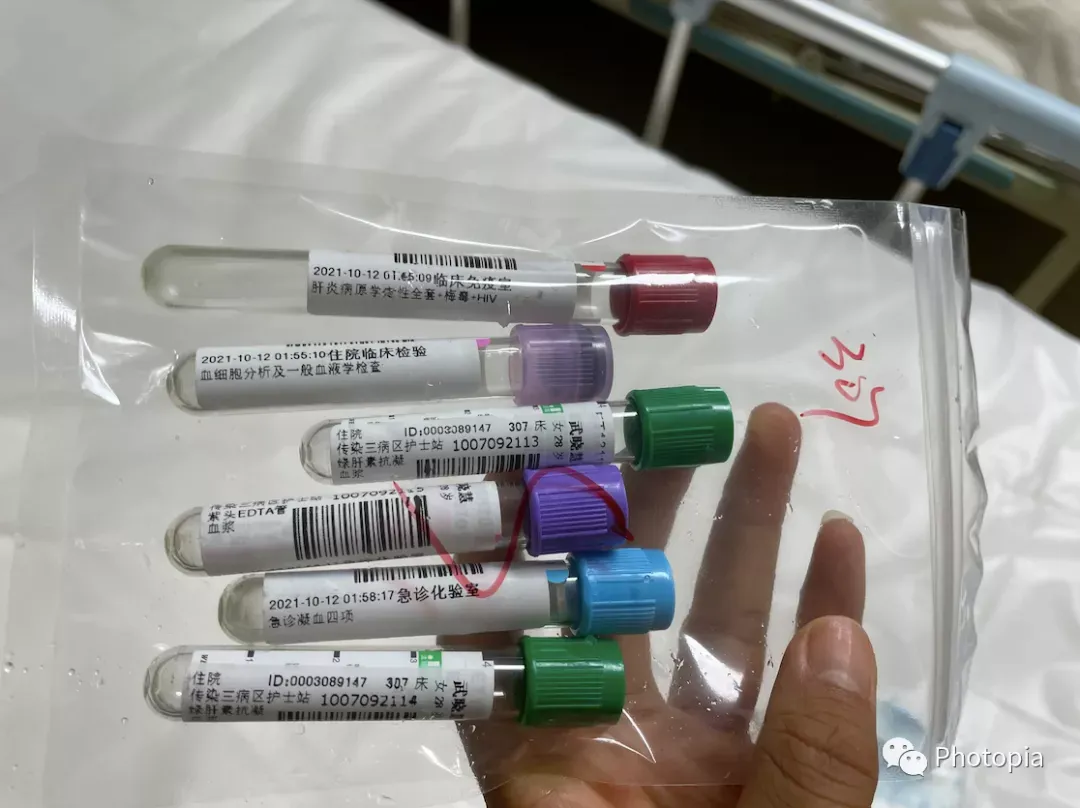

凌晨两点,医生开的药也送来了——四片头孢,和三小瓶医院自制的中药液体。它们隔着消毒传递窗口来到我的病房。

次日,在当天出院的希望破灭后,我度过了沮丧又焦急的几个小时。冷静下来,才想起打开地图看看自己在哪里。先前我标注了一些想去的地方,地图显示,联大旧址离我不到2公里。

我忽然想起杨潇今年的新书——《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。尽管杨潇是我喜欢的作者,这本书也不断在不同的地方被提及,但我还从没翻开过。

美团跑腿为我从一家书店送来了书,店员在微信上叫我老师,并祝我早日康复。

我试图从十几平方的病房短暂逃离,跟随两次长途跋涉——1938年湘滇黔旅行团从长沙徒步至昆明的68天,和杨潇在2018年的一次“重走”,开启一段神游。

但读完李海鹏和汉学家易社强写的两篇序,前一晚不足四小时的睡眠让困意很快袭来。我直接翻到了最后一章,1938年4月28日,湘滇黔旅行团终于抵达昆明的那一天。

“在途中尽量幻想昆明,是怎样美丽的一个城市,可是昆明的美丽还是出乎我们意料。一楼一阁,以及小胡同里的矮矮的墙门,都叫我们怀念故都。”一位学生回忆,从翠湖远望圆通山上的方亭,正如在北海望景山。

连闻一多在给妻子的信中都说,“昆明很像北京,令人起无限感慨。”

我从未有过这些联想。但读到这些文字后,竟然开始有点想念北京,这样的时刻这几年正在变得越来越少。

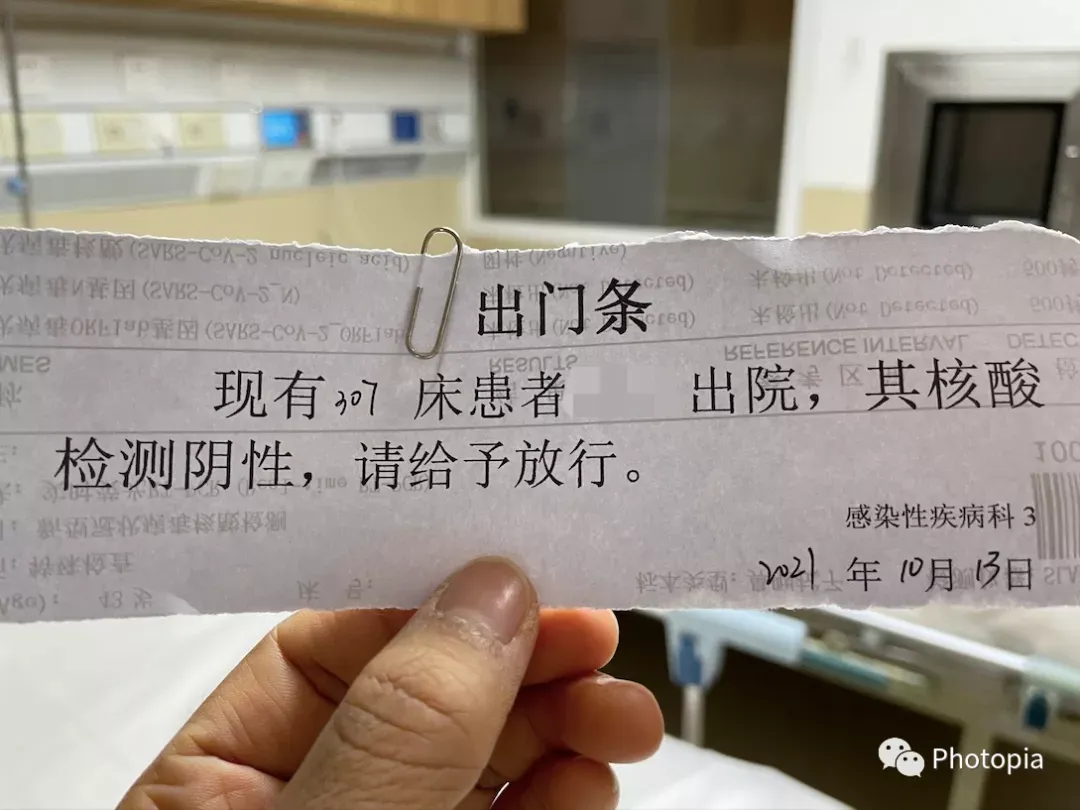

又一天的清晨,在得知仍然可能无法出院时,眼泪忍不住地掉,也不只是因为耽误工作。还好,在许多个电话、签字、承诺后,终于顺利办理了出院,已经比许多被困更久的人幸运。

“其实你也没有明显的流行病学接触史噶,然后各项指标也没有问题。”我的主治医生是一名声音温柔的女性,每次把东西放到消毒传递窗后,都要从玻璃上看我一眼确认后再走。

连日的阴雨天结束了,气温重回20度,太阳透过云层的缝隙洒下光来。

医院门口原来如此热闹,快递员、外卖员不断穿梭。不远处是闹市区,商店促销的喇叭声不断,糖炒栗子从锅里蹦到了地上,老人们围观断码处理的鞋,街角的扶桑花窜到和路牌一样高,一位母亲把孩子背在后背上,婴儿被包裹在色彩艳丽的大瓣花朵和小鸟纹饰里。

这是昆明初秋普通的一天。