【新書】《喧嘩的碎片》序——無法再現的他人之臉

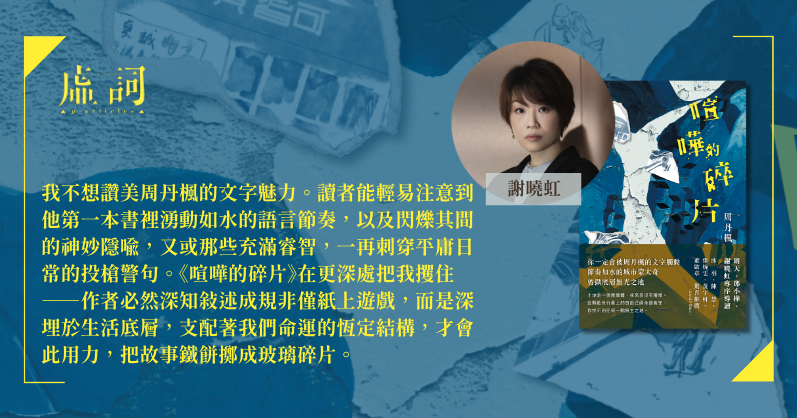

文|謝曉虹

我不想讚美周丹楓的文字魅力。讀者能輕易注意到他第一本書裡湧動如水的語言節奏,以及閃爍其間的神妙隱喻,又或那些充滿睿智,一再刺穿平庸日常的投槍警句。《喧嘩的碎片》在更深處把我攫住——作者必然深知敘述成規非僅紙上遊戲,而是深埋於生活底層,支配著我們命運的恆定結構,才會此用力,把故事鐵餅擲成玻璃碎片。

追溯這部小說的在地系譜時,我把西西的《美麗大廈》和唐睿的《Footnotes》看作兩個主要的座標。寫於七十年代中後期的《美麗大廈》,以現在式聚焦於土瓜灣剛落成的新式多層大廈,捕捉一個高速變化的城市;《Footnotes》則立足於二千年後的「富裕」香港,通過一種事後回憶的角度,以童稚的目光重現已被清拆的官塘安置區。[1]這兩部小說皆是香港社區形成的重要見證,有意識地採取狄雪圖(Michel de Certeau)城市使用者、實踐者的微觀視角,拒絕複述資本主義的「英雄」故事,讓平民日常得以煥發光采。也是這些文學文本,力證一座城市的活力,實源於市民的自發創造。

《喧嘩的碎片》以能望見獅子山的東頭邨作為主要場景。獅子山這個近年經常被挪用,以召喚「集體記憶」的含混符號,在周丹楓的筆下卻成了一種反諷。在與家人獲分配東頭邨的單位後,「我」很快便意識到,這是一個被否定的空間——與「我」年紀相若的人都以遷入私人住宅為目標,不願承認自己居於此處;至於原來與「我」相熟的親友,也拒絕來訪。這種否定,似乎源於小說反覆出現的「貧窮」一詞,但我們必須小心辨識,這裡所說的「貧窮」,並不能通過社會階梯的上行得以扭轉。相反,「我」與母親,以及一眾東頭邨平民真正的悲劇恰恰在於:一種主流的、不平等的空間化生命敘事誘導他們自動填入:中環是光明的未來,而黃大仙則是暗黑的應該被隱藏的過去。 正是這種主導敘事,使得無論對「我」不屑一顧的中環「精英」,還是時時侵入到「我」私人領域,想要「全方位」照顧「我」的母親,皆彷彿「受命於一條偉大的航道」,只能「盯著某個前方,對視線之外的事物置若罔聞。」

周蕾在談論詩人梁秉鈞時,曾讚揚香港文化工作者並不拒絕承認香港地理及文化上的局限,倒是能「積極生產及重造香港殖民性的根源。」[2]西西和唐睿的前作亦可視為這樣的範例——他們皆沒有忽視香港作為一個商埠的無情特質,但通過把市場上的商品置於被使用、談論、珍愛的平民生活場景中,它們得以成為具有情感向度的活物。正是如此,我們才體會到一個物質豐饒的城市所具有的生命力。唐睿在其作品中甚至反覆徵引品牌的名字:「白貓牌」洗衣粉、「金象牌」香米、「嘉頓」麵包、「樂聲牌」飯煲等等,來召喚集體認同。走進一個火災後無人的室內空間,故事內的敘事者有這樣的體會:「事物的形體和氣味一瞬間都湧向了我。」這種衝擊正是源於物所連結的情感記憶——「許多事物,都和我家的一樣,也和許多人的家一樣。」

在《喧嘩的碎片》裡,讀者卻再也找不到這些具有標記性,能讓人投入情感的物。否定自身成長的物理空間,也意味著情感經驗的剝奪。我們可以理解,小說為何一再提到記憶的不可能。當「我」與小學好友阿龍相遇,講述、重溫兩人共同的經驗,竟是如此困難,短暫相聚的親密感覺,也很快被日常的節奏打斷——「落地鐵站回公司加班前,我們相約了一件事,但翌日睡醒後,我就想不起是甚麼了。 」周丹楓令人悚然心驚的警句概括了「我」這一代真正「無根」的感受:「我們都只是死前的租客。」

《喧嘩的碎片》傳達了居於此城一種深刻的焦慮:記憶,以及愛之失落。如果作為物質世界的香港不再被視為有價值的資源,這裡的居民,尤其是年輕的一代,還剩下些甚麼?「我」一面像其他同代人一樣,在YouTube上遊玩散心,一面也意識到,那些異域的、根本未體驗過的「影像」,只能「轉為化我無用的知識」。我認為周丹楓以一種獨特的方式,刻記了這城市最後的根基:那些大部分似乎與「我」不過萍水相逢,如流星略過「我」生命的香港居民:「每天都揸住啤酒流連在7-11」,喜歡談論「外星人、UFO」的「無牙佬」、「總是用失去了手掌的前臂秤著外賣」到公屋送餐的男人、「我」時常在快餐店碰見,「男方更喜歡牛肉, 而女方偏愛雞肉」的「倒垃圾的」 夫妻⋯⋯我不想把這些人稱為「低下層」,以免我們誤以為小說把他們再現為某一階級典型。事實上,這些紛紜出場的人物,很難被概括,因此也難以被迅速記住。為了更準確指出這些「人」如何被再現,我想借用朱廸斯.巴特勒(Judith Butler)在〈危脆生命〉(“Precarious Life”)裡使用的「臉」一詞。[3]

我們當然都知道「臉」的意指。然而,巴特勒所說的「臉」,受列維納斯(Emmanuel Lévinas)的啟發,既可以常識的形態出現,也可以是一個手勢、一個背影,因為「臉」真正的特質是一次 「非語言形式的發聲」,它所傳達的是人的痛苦哀鳴,或曰「危脆性」(precariousness),向我們作出道德的叩問。因此,換個角度來說,當「臉」變成媒體上的宣傳品,像巴特勒注意到的,美國媒體如何把本拉登的臉變成「邪惡」的代名稱,或把阿富汗婦女被「解放」的臉框構起來(framed),使之去現實化時,它們不過成為戰利品或戰爭的目標。臉在此被「去臉化」(defaced),並被「懸置了生命的危脆」。因此,巴特勒會說:

人無法被臉再現。毋寧說,正是在這個讓再現不可能的斷裂——而這斷裂只能在不可能的再現之中傳達出來——之中,「人」才被間接地肯定了。

周丹楓對一眾屋邨居民採取的書寫方式,正是要捕捉這些無法被再現的「人」。他拒絕把他們的「臉」框構起來,拒絕劃定哪些臉孔才配得視為「人」,倒是迫使讀者重新看到再現與實指之間的斷裂。這裡且舉一個例子:

早上母親為我煎了兩隻雞蛋。在升降機的門前,我遇到一對被雲遮住了的眼睛。她沒有察覺我的存在,即使我說了一聲「早晨。」她弓著背,雙手縮如二足恐龍的前臂,嘗試在空氣裡抓取些甚麼。升降機門關上時,我終於聽見她熟悉的聲音:「你哋落去先。」

她的大兒子與我畢業於同一所大學,結婚之後,每年只有在年初一才會回來一次。我記得小時候,她會塞利是給我,每一次都是五十元。

這段短短的文字,沒有依從人物塑造的一般法則:通過突出「她」的某一特點,來加強讀者對人物的印象。像書中許多人臉的碎片,它給予了我們太多懸而未決的線索:「她」究竟被甚麼捕捉住,因而雙眼被遮蔽,甚至聽不見「我」的說話?「她」想要在空中抓住些甚麼?接下來,有關利是錢的記憶及「她」兒子的消息,讓我們知道,「她」的人生大概經歷了相當大的改變,但這中間究竟發生了甚麼,促成了如今的「她」,卻是一片空白。這種「留白」的寫法,正如作品中反覆出現的無字小節,提醒讀者,這些人物的剪影並不完整。相對於框構起來的臉,它們彷彿是在一張更大的合照中被撕下來的碎片,有著不規則的粗糙邊緣,讓我們聯想到由此延伸的一個更龐大更複雜的現實語境。

我不打算把這裡碎片式的書寫,視為後現代文本的特徵。相反,此書深情而哀傷的手勢,正試圖沿碎片提供的起伏線索,來追溯更完整的生命圖景。我們且再以前一段引文作為例子。片段的第一句讓文學讀者立即想起《一條安達魯狗》的經典蒙太奇:浮雲飄過圓月/眼珠被剃刀割開。只是,這裡「超現實」的拼貼並沒有讓讀者進入「我」的無意識。小說並未訴諸一種被壓抑的內在性,以回答「我是誰?」的提問。在此,「我」既非現代主義作品中,只關注自己內部生活的封閉主體,也非一個抽離的觀察者。蒙太奇的筆法,倒是把「我」和「她」的日常疊合起來——「她」被看成「我」生活痕跡的一部分。彷彿「我」若要看見自己,便得首先重新看見被「我」母親排除在視線以外的他人之臉。

當一種宏大敘事粗暴地把「我們」編織成它的戰利品,讓「我們」無視彼此,周丹楓以碎片的方式,釋放出原來啞默的聲音,也遙指一個可能的共同體。事實上,此一共同體不只包括向他者展示其危脆的「人」,也延及共存於城市裡的其他一切生靈,例如由象徵之物化為自然,會「隨著氣候的變化與風的作用」,「鬃毛跟隨植被一起不知不覺褪卻」的獅子山。

[1] 唐睿於2007年的原版使用「 徙置區」一詞,後在2021年的「重塑版」中,把之改為「安置區」。參考《Footnotes》,香港 :三聯書店(香港)有限公司,2007年及《Footnotes(重塑版)》,香港 :三聯書店(香港)有限公司,2021。

[2] 參考周蕾〈香港及香港作家梁秉鈞〉,《寫在家國以外》,香港:牛津大學出版社,1995年,頁119-150。

[3] 本篇引文使用了申昀晏的譯筆,參考朱迪斯.巴特勒著,申昀晏譯〈危脆生命〉,《危脆生命》,香港:手民出版社,2023年,頁157-181。英文原文參考Butler, Judith, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso, 2004, pp128-151.