編譯|革命的黃金十年 我們失敗了嗎?(上)

對革命年代的探問

對於目前25-40歲的青壯世代來說,「太陽花」或許是一個有特殊含意的詞彙,如果問起「你那時候在幹嘛?」,大概每個人都能答上幾句,未必是因為實際參與群眾運動,而是因為重大的事件給了記憶錨定點。但如果要回答「那場運動帶給這個社會什麼」?人們會給出相似乃至具有共識的答案嗎?

對於那場運動的起源或許同樣眾說紛紜,國內政治因素、中國因素、反全球化等等,但其中多少會提到一種說法:是受到2010年代全球各地群眾運動的啟發,甚至也有許多人將「太陽花運動」與那十年間的革命列為同一陣線。一種常見的敘事認為那股浪潮源於資訊時代與社群媒體的迅速傳播與連結,人們能以前所未見自發地、無層級高低的方式串聯、組織起來,成為體制內的政治人物難以預料的力量,帶來革新與翻轉。

真是如此嗎?2013年巴西發生大規模群眾運動時,美國記者文森.貝文斯(Vincent Bevins)正在當地擔任《洛杉磯時報》的特派員,此前他曾報導亞馬遜雨林中鋼鐵公司的奴工問題。他與其他記者成為了那場「巴西之秋」(致敬於「阿拉伯之春」的稱呼)的見證者與報導者。2016年離開巴西以後,他前往南亞地區擔任《華盛頓郵報》的駐地記者,在他著手寫作出版後深獲好評的《雅加達方案》(The Jakarta Method該書梳理冷戰背景下,印尼政府舉著「反共」大旗展開的大屠殺,以及美國在其中扮演的角色)的同時,他也開始回顧自己在巴西的經驗和過去十年的全球局勢,一個關於這段革命年代的問題揮之不去:

從突尼西亞開始,革命的火苗首先燃遍了伊斯蘭世界,繼而在拉丁美洲、南亞、東亞乃至歐洲都發生了大規模的群眾運動。這些運動乍看之下似乎是同一股浪潮,甚至當年走上街頭的人們,將彼此視為共同體,呼喊著「我們也是XXX」。然而文化、政治體制、歷史脈絡乃至宗教信仰天差地遠的各個社會中誕生抗爭,真的可以視為一體嗎?但如果這十年間的遍地開花只是源自各異水土的偶然,又為什麼有那麼多「後來的故事」驚人相似,走向了與最初抗爭訴求完全相反的政治結果?

為了理解革命年代的相似與相異,貝文斯用數年的時間走訪世界各地,與曾經身在其中的兩百多位當事人交談,包括社運團體成員、抗爭參與者、被抗議乃至趕下台的政府官員。希望能從他們對行動的回憶與後來的反思,窺見事情的核心。

那麼遠又那麼近

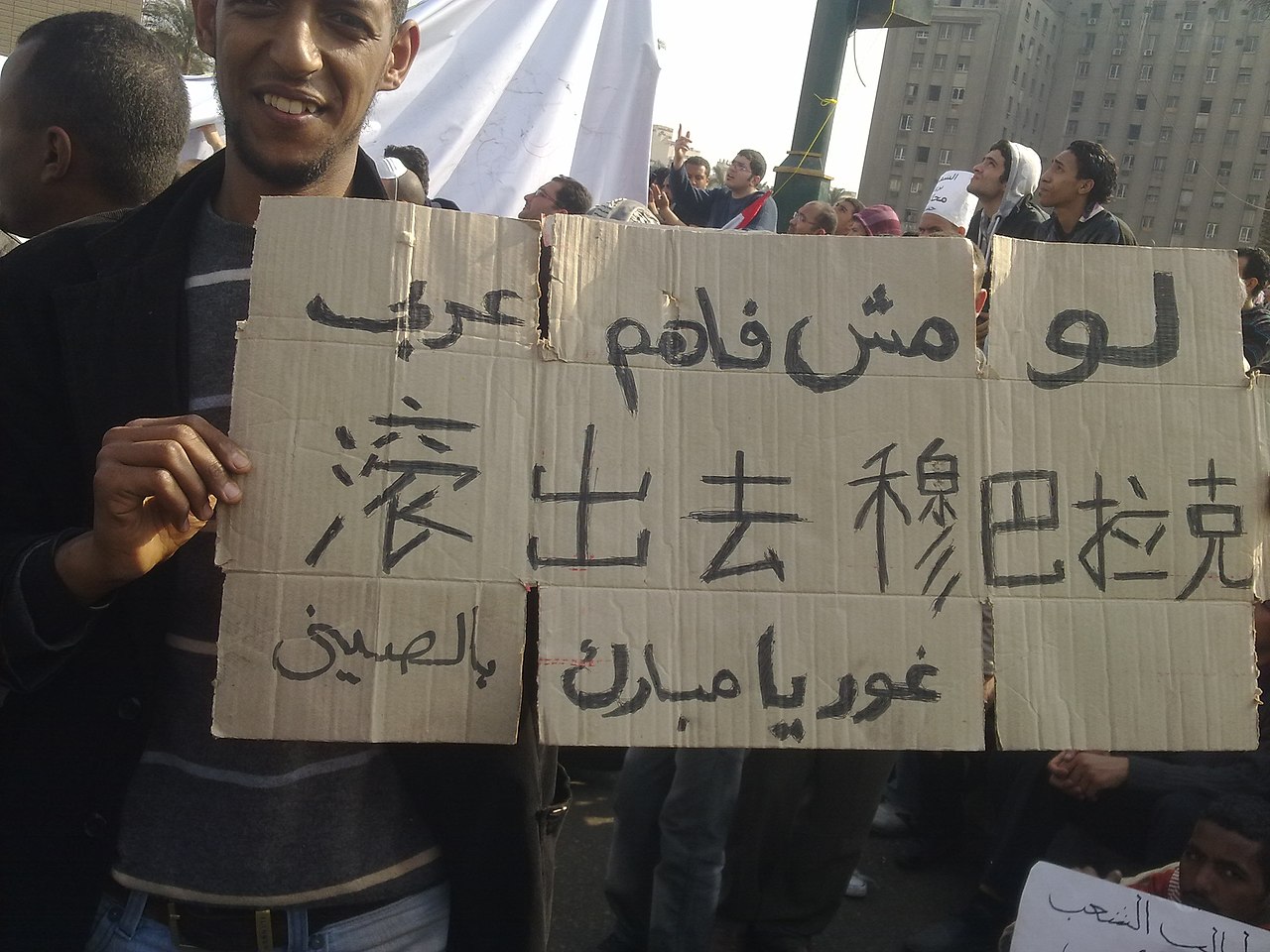

僅僅是聚焦於埃及的革命和他最熟悉的巴西,貝文斯就突顯了沒有一場運動是完全相同的。自從蘇聯解體後歐美社會所高舉「歷史終結論」的全球自由化民主化願景,是西方看待茉莉花革命的潛台詞,然而如埃及這場起源於反對警察暴力的全國抗爭,在容納多元參與者的同時,當地穆斯林政治群體的角力也暗流湧動。

「共產主義者、刺青女同志跟虔誠的穆斯林主義者、街邊的孩子們共享食物,他們都團結起來反對穆巴拉克。一同歡笑、受苦,一同努力,他們創造了一種新的微型社會,所有人都得以溫飽、安穩與健全」。

貝文斯精闢地指出西方觀點的盲區,當記者試著採訪這場群眾運動,他們不太可能探問那些用藥成癮、流連街邊的孩子,日常深受警察的惡意對待使他們成為運動的急先鋒,西方記者也不太可能找堅定的伊斯蘭主義者,雖然穆斯林兄弟會是整場運動遲來的中流砥柱。那些能夠說英語的世俗主義者向傳媒講述的願景,自然和抗爭促成穆巴拉克下台以後埃及的政治實況有所落差:在保守的穆斯林兄弟會掌權以後,引發的是另一派菁英與海灣國家推波助瀾的新抗爭,並最終導致更為殘忍的軍政府掌權。

鏡頭轉到巴西,燃起革命烽火的起點聖保羅和這片南美大地,有著非常不同的政治脈絡,美國支持下的獨裁軍政府統治二十餘年後,八零年代民主轉型以後多是由偏右政黨執政,直至2000年代才由左派的工黨上台。貝文斯分析指出,抗爭爆發前數年間工黨的許多政策確實有效緩解嚴重的貧窮問題,並且在社會上受到支持。然而燃起2013年巴西之秋抗爭烈火的,卻是由一小群激進的左派與無政府主義者發起的「免費搭車運動」,這場運動反對工黨聖保羅市長調漲公車費的政策,並且拒絕市長提出的討論邀請。

當警方最終開始以催淚瓦斯和橡膠子彈等方式強力鎮壓抗議者,過於激烈的手段引發了全國性的大規模抗爭,雖然最終各地市長降低公車票價或收回先前調漲票價的行政命令,但是抗爭仍未停歇。貝文斯認為,群眾當中的右派、受美國支助的團體開始倡議並將運動焦點轉向貪腐問題,並最終導致工黨前任總統盧拉遭到調查與監禁、當時的總統羅賽芙則遭到彈劾,推動運動的成員與右派政黨取而代之。

光是從這兩個例子,就會看到群眾運動仍很大程度上源於社會脈絡與地緣政治,哪怕曾有相互啟發、彼此喊話,故事的緣起與發展仍有很大的不同。但是即使訴求的議題不同、參與者的歧異角力各自盤根錯節,但是自阿拉伯之春以來的諸多群眾運動,其迸發的方式與末後的政治後果仍有極為相似之處。那麼這兩者之間,難道有什麼特殊關連嗎?

激進民主:理想或幻想?

藉由數位串聯,相對自發、無階序、水平化的群眾參與,這樣的運動方式對當代的年輕人來說似乎是理所當然的,社群媒體早期出現時的開放與連結特性,確實使得人們力量的串聯顯得無須階層指揮或領導先鋒。此外,對傳統體制內的代表政治感到厭膩,也是訴求激進平等、形成共識為運動方法的原因。然而,隨著時間拉長,這麼大規模的運動就自然而然會冒出許多必須回應的問題:奪權?掌握或向媒體發話?誰來領導?如何分工?

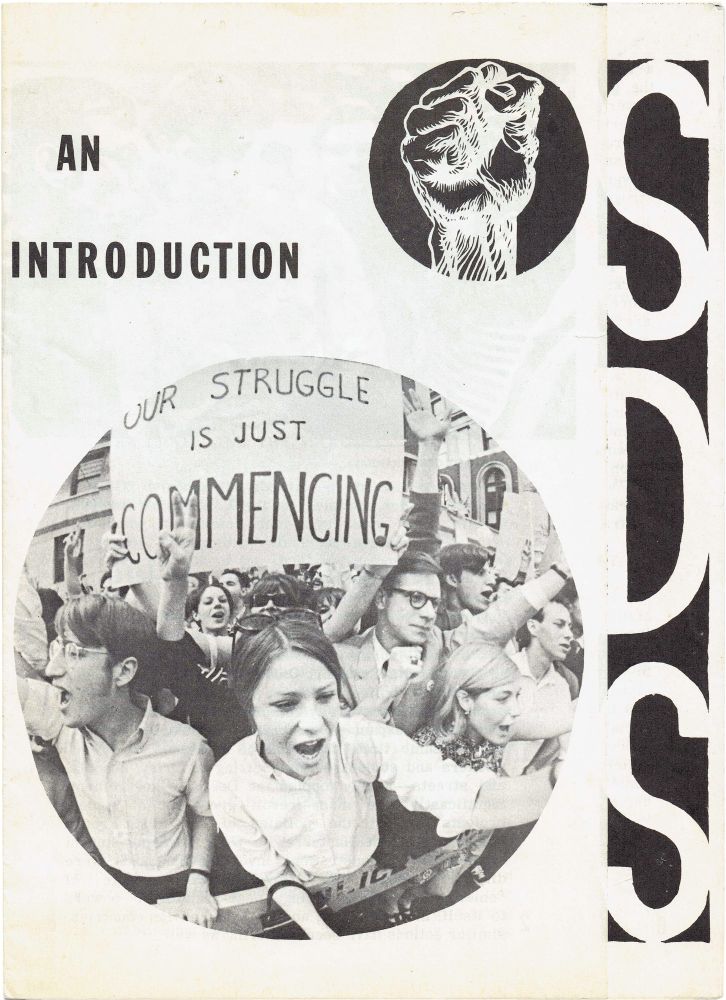

熟悉左派歷史脈絡的貝文斯指出,這種水平化的運動方式並非當代才有的產物,1960年代美國的學生運動團體SDS就曾經出於偶然而採取類似的模式,當時該團體意外受到主流媒體關注,一方面導致由媒體偏好而催生出的發言人,另一方面由於大批新成員受到媒體創造的團體形象所吸引而加入,對於團體原先的政治議程或意識形態絲毫不理解,因此組織方式必須有所改變。相對於列寧領導的布爾什維克革命先組織一群專業的先鋒成員組成階級分明的政黨,以求奪取國家權力;類似於其他所謂的「新左翼」,SDS出於偶然遭遇而形成水平化的組織方式,他們稱為「預示政治」:我們期待社會與國家如何運作,就以那樣的方式組織自己的團體。

「預示政治」的理想非常美好,但實際上究竟帶來了什麼?女性主義學者Jo Freeman就曾在1970年代分析並批評這種方法,她指出缺乏結構反而會帶來「結構的暴政」,因為實際上運動仍然需要也會出現領導者,但缺乏合宜的機制選擇或移除領導者。並且這群領導者經常來自最初熟識的小圈圈,在水平化的運動夏缺乏相應的問責機制,Freeman認為當時的女性解放運動就受到這種模式的影響而受到阻礙。

這些論述讓人想起「太陽花運動」的某些場景,聚集在立法院的人群似乎平等自主,沒有人必然是誰的領導者,然而具有學運經驗的少數團體仍成為媒體的焦點和實質上的代言人。隨著運動時間拉長,運動要達成什麼?該如何結束?由誰和政府溝通?等問題也都浮現,但全體性的討論不太可能,而依歸於學運明星的領導也存在爭議,乃至於有質問也有「賤民解放區」的出現。在整個過程中也包含存在倫理瑕疵的占領行政院行動,據說某些有運動經驗的學生發起,但最終放任一般參與者遭受警察暴力的強制驅離,該場行動的詳細過程仍未公開釐清。

運動過程中的困惑可能還不是最大的問題,水平化運動帶來了何種政治上的改變?為社會帶來了何種益處?恐怕是影響更為深遠的難題。在巴西的例子中,堅持水平化組織並且力行共識決的MPL,無視既有權力關係與政治體制,堅持於其目標的作法,後來在巴西左派的圈子飽受批評,認為他們是最終工黨下台的始作傭者。參與MPL的孩子們也深陷困惑、分崩離析。2010年代諸多起義革命最終走向與運動的多元、無階級、包容相反的道路,是因為他們都缺乏結構化的組織與領導分工嗎?