抗議音樂,一種發展之聲(從六四歌曲到《愿榮光》)

(六四到來之際,借本學期的一份課程作業紀念近期被禁的《愿榮光》和曾在中港兩地抗議現場回蕩過的各種歌聲。)

説明:文章分成三部分,前兩部分為相關的學術研究梳理(抗議音樂&人類學中對聲音的研究),如無興趣可直接跳到以中港兩地抗議音樂為研究案例的第三章;書齋出品,必定有諸多疏漏,還請海涵及不吝賜教。

2024年5月8日,香港高等法院上訴庭頒下判詞,裁定律政司上訴得直,正式頒下有關歌曲《願榮光歸香港》的臨時禁制令。

《路透社》為該新聞定下的標題是“Hong Kong court bans protest anthem, saying it can be used as a weapon”。一首不到兩分鐘的歌曲怎麽會被用作武器?它究竟擁有什麽樣的能量,以至於一個現代政府需要動用法律手段將其封殺?是因為它在 YouTube 上有超過400 萬的瀏覽量,還是它的創作者擁有不可思議的力量,還是它的歌詞令人難以置信地具有攻擊性,還是它的音調能夠造成傷害?如果它確實可以被視為一種武器,那麽要攻擊或防御的又是什麽呢?正是這些問題促使我寫下這篇文章。

引言

雖然利用音樂表達抗議的歷史並不悠久,但其實踐案例卻不勝枚舉,然而社會科學界對音樂與抗議之間關系的系統研究卻相對較少。在2016年出版的《Protest Culture》一書中,政治音樂只是其中超過四十種的抗議文化現象中的其中一個,而抗議歌曲更只是政治音樂的一個案例而已。在該研究中,Kutschke從抗議音樂的定義和歷史入手,肯定了“音樂與抗議”作為音樂學的獨立研究領域,已經能超越對西方文化的狹隘關注,開始關注全球地區的抗議音樂發展,然而在社會學和政治學中,對於抗議音樂的研究才剛剛開始,音樂與作為社會政治活動的抗議及其各種戲劇性之間的相互作用尚未得到系統的探討。同年,Damodararan在她的研究中,通過搜集不同大洲有限的案例研究,呈現了全球不同地區人們對抗議音樂的認知,發現現有研究成果主要基於歐美的抗議音樂經驗,但音樂在非西方社會的變革中的作用與歐美的情況卻截然不同。由此可見,在本就有限的關於“音樂與抗議”的研究中,對於歐美世界以外的研究少之又少。

同樣的情況也發生在對“聲音”(Voice&Sound) 的研究當中。Schafers (2017) 的研究展示了歌曲作為重要的一種聲音 (Voice),在歐美現代性中占據著重要的位置,它既是意識形態的表現,也影響著知識生產和科學發展,但它們並不具有普遍性更不是必然的。她參考非洲和亞洲對於聲音的民族志研究,展示了“聲音”在歐美世界以外的文化框架。人類學的記錄表明,聲音在許多社群中都是一個突出的範疇,在權力、能動性和主體性等問題上,聲音一再充當有力的隱喻,盡管其方式既不統一,也不可預測。因此,人類學對聲音和發聲實踐的研究對人類學和社會科學的其他分支領域也有借鑒意義。另一方面,發展研究也在近年開始關注發展中的"聲音"(Sounds of Development)。和對抗議音樂的研究類似,發展研究視角下的抗議音樂研究也有明確的地緣意識,其歷史和發展脈絡也被劃分為全球北方和全球南方,並各自承載著不同的意義和內涵。最後,在發展研究和人類學的交叉領域中,Mosses(2013)也強調了對如俄羅斯、中國這樣的崛起大國需要進行有區別的民族志研究,這正是香港案例的重要情景。

本文將按照上述邏輯,先梳理已有的不同社會科學學科對抗議音樂的研究成果,然後將它們應用到以香港及中國大陸為主的案例中,呈現抗議音樂在歐美以外的非民主政體崛起大國中的發展歷史,以及論證它如何作為一種抵抗手段始終發揮著重要作用。

第一部分:抗議文化、抗議音樂、抗議歌曲

抗議通過使用不同媒體和策略,在擁有廣泛背景的不同社會文化機構和參與者中進行一種有爭議的交流,是當今全球化領域內一種無處不在且形式多樣的現象,其特質(非常規、相互關聯)讓旨在探索不同權力和文化形式之間關系的文化研究成為非常適合它的研究方法。20世紀現代大眾傳媒的出現從根本上改變了抗議活動的傳播方式,讓它成為了大眾文化的組成部分。在不同的社會、交流和歷史行為者、過程和符號形式的相互作用中產生的"抗議文化 "是一種多層次的現象,不僅被理解為特定社會運動的內部影響(如意識形態和集體身份),還被理解為外部影響(如對文化價值觀的影響)。

抗議文化的概念範圍很廣,包括意在承載意義的所有方面,如抗議者的主題、動機、框架、話語和範式等,我們可以把它理解為抗議的一種軟件(相對如人群聚集的地點、所使用的交通工具和通訊平台等物理表現形式的硬件)。如今,當我們嘗試去理解作為一種符號系統的音樂時,我們依據的不是抽象的約定俗成,而是基於情境(context)的相似性和聯想,因此無論是政治音樂還是抗議音樂,對其理解和分析都不能脫離情境。而考慮到抗議音樂的廣泛性和多樣性,有必要跳出音樂流派的分類去理解抗議音樂這種有特定政治背景的音樂。

抗議音樂作為音樂在政治和作為政治的應用,是為社會變革而播放的社會產品,再加上考慮到本文後續的案例研究將要把目光放到中國情境中,所以我們可以參考當代中國政治研究分析的經典視角“國家與社會的關系”來理解抗議音樂。沿著這個視角去分析政治音樂可以根據其目的的不同將它分成“國家肯定”和“國家批評”兩種不同類型,而兩者都可以借助布迪厄提出的“符號權力”去具體理解。前者的例子有大閱兵時的軍樂遊行,總統就職時的音樂表演,這些國家級儀式通過音樂表現展示了國家的力量,聆聽的民族通過“認知-聯想”程序產生了權威的“符號權力”。這種權力本質上是建立在符號解釋者對符號的理解上的,符號(音樂)接收者的服從和支持背後,是他們主觀信念在權威上的證實,而專制政權對於這種通過符號學手段對社會產生影響的方式尤為重視。因為他們不僅通過宣傳音樂來讓其公民相信專制國家優越的條件,而且畏懼音樂這種符號模棱兩可的特性,這也是國家批評類音樂(如抗議音樂)的成功依據。抗議歌曲作為抗議音樂的代表,它的成功很大程度上便取決於聽眾根據觀察到的歌曲與其他音樂的相似之處和/或有助於其 "意義 "的背景知識所產生的聯想,最典型的例子莫過於當代俄羅斯的獨立音樂。如其中最有代表性的激進樂隊Pussy Riot,它一方面與國家倡導的自信民族主義及其文化內涵相吻合,另一方面通過當權者和民眾都能理解的俄語創作迫使更多人從英語國家的幻想中回到對21世紀俄羅斯殘酷現實的關注。因此,無論在哪個時代,哪種政體,以抗議歌曲為代表的抗議音樂都為與國家權力話語相聯系的抗議文化創造了一個不斷形成的意義空間。

第二部分:人類學視角下的抗議音樂

人類學作為一種探索不同人群之間的差異,但也試圖從根本上了解是什麽將全人類團結在一起的社會科學,其文化相對主義的方法論原則使其研究能夠最大限度地尊重和再現研究領域的人和事及其所體現的文化元素,再加上它對非西方世界的持續關注正好回應了對已有抗議音樂研究過分依賴歐美經驗的批判,使得它很適合與文化研究一同成為分析和理解抗議音樂的學術視角。另一方面,繼續沿用歐美經驗的文化框架對聲音進行研究,將無法揭開其作為一種意識形態背後的神秘面紗,因此有必要開拓一種嶄新的研究視角幫助我們理解聲音在社會生活中的作用,它不僅要研究聲音如何作為隱喻經常發揮作用,還要研究聲音的聲學、體現和物質層面,即:將聲音非自然化。由此,一系列研究話語、身體和技術是如何產生聲音的,以及這些實際的聲音是如何維持、加強或挑戰對聲音的特定具象理解的人類學項目便出現了。從Judith Irving (1990)對塞內加爾講Wolof語人的研究到Miyako Inoue (2006)對日本女性語言風格的研究,然後是Nicholas Harkness (2014)對努力學習西方古典歌唱方式的韓國基督徒的研究,我們可以看到當一些聲音特質被捆綁成聲音類型時,往往會發生對聲音的文化意義的歸屬,而這些聲音類型又會與社會政治身份或更廣泛的社會類別聯系起來。從這個角度看,聲音不僅是身份認同的表達,還參與身份認同的建構。因此,將聲音的隱喻與聲音在現實的實踐結合起來考慮,這使人類學家能夠覆雜化理解聲音如何作為一種賦權和代理手段,並將社會理論中更廣泛的概念作為其民族志研究的基礎,這對於分析政治鬥爭中的物質聲音及其隱喻動員之間的關系及理解社會運動的開展是非常重要的。

正是像抗議這樣的社會運動的開展重新定義了發展的可能性,因此,除了將聲音作為對象的人類學研究之外,對“發展的聲音”的人類學研究也會幫助我們更好地理解抗議音樂。對於關注發展的人類學研究而言,音樂既可以被理解為經驗,也可以被理解為信息,在社會生活中占據著核心作用,以批判性的方式幫助了發展理念、觀念和實踐的塑造,是一個有用但又未太被開發的知識庫。與其他非中性的文化產品一樣,音樂可被理解為構建現實的具體表征。不同於對聲音的人類學研究將對音樂的研究分為歐美世界及其它地區,對“發展的聲音”的研究一般會沿用發展研究領域的經典分類——全球北方和全球南方,其中前者被描述為音樂作為文化產品的生產和交流場所,後者則直接把音樂作為其代表。但有趣的是,許多被視為經典的抗議音樂卻又起源於二十世紀六十年代之後的全球北方,比如Do You Hear The People Sing,這也反映了抗議音樂作為社會變革史中的一種抵抗形式,最初主要是作為向全球北方民眾傳達有關不平等和不公正等各種觀點的渠道。另一方面,抗議音樂在全球南方卻被置於更廣闊的框架中,不同於全球北方通過它去提高人們的意識或改變輿論,全球南方則直接將它視為社會價值觀的呈現和文化抵抗的場所。所以,人們對於抗議音樂在發展進程中的作用從未達成共識,有人認為它為變革提供力量,有人認為它只是反映了變革在發生。總的來說,音樂作為一種重要的“發展之聲”被越來越多地看作是體驗公眾情感訴求的媒介,使它擁有著巨大的政治部署潛力,其次,它可以使發展的參與具備真正的包容性,而不是沿用像書面文字、會議參與這樣的所謂“傳統的”交流方式,最後,作為世界各地少數可共享的“語言”,音樂也有助於創造、分享、讚美/批判如權力的重要性和各種不平等關系等發展經驗。

抗議音樂作為一種變化多端、歷經歷史演變的音樂,在不同年代和國家都有著其獨特的政治表達,遺憾的是,近年來圍繞它的研究大部分還是集中於歐美地區,缺乏更廣泛的經驗和案例。比如Way對於2013年土耳其抗議音樂的研究 (2017),Orejuela和Shonekan對美國Black Lives Matter運動中的音樂研究(2018),即使是對非歐美地區的研究,也還是集中在其它民主國家,比如日本(Manabe, 2016)和尼泊爾(Kunreuther, 2018),有學者甚至將抗議音樂稱為“民主的聲音”(Sounds of Democracy)。然而,對俄羅斯抗議音樂的研究證明了抗議音樂同樣在非民主政體發揮著重要作用,並有著不同於民主政體的發展歷史和經驗,因此,對國際發展中的另一崛起力量(中國)的研究便顯得尤為重要。另一方面,作為一名在廣東出生、長大的普通人,我雖然一直在這個位於中國大陸邊緣但卻離香港只有一河之隔的省份接受社會主義教育,但主要接觸的卻是香港的大眾文化產品(比如音樂、影視節目等),因此才會被本文一開始所引述的“香港抗議音樂被立法禁止”的新聞觸動。以上兩個層面的陳述,不僅是對研究價值的論述,更是簡要總結了本研究的情境,而情境,正是接下來對中國大陸和香港抗議音樂的案例研究的重點和出發點。

第三部分:中國大陸和香港的抗議音樂

3.1 中國大陸的抗議音樂: 以六四歌曲為例

六四事件,廣義上是指 1989 年 4 月在北京開始並蔓延至整個中國大陸的一系列抗議活動,其導火索是時任國家主席胡耀邦的逝世以及隨後發生的一系列悼念活動。這些事件引發了解決國家腐敗問題、新聞和言論自由、追求社會平等和中國大陸政治民主化的訴求。示威者采用的抗議形式多種多樣,包括群眾示威、追悼會、靜坐、絕食以及學生和市民之間的討論和辯論。隨著抗議活動的聲勢越來越大,吸引了數以萬計的支持者,唱歌成為聚集在天安門廣場的學生示威者的主要表達方式。在運動過程中,頌歌/贊歌(Anthems)和搖滾歌曲(Rock Songs)是天安門廣場上最常見的音樂類型。在下面的章節中,我將研究這些歌曲作為抗議音樂的意義和價值,將它們置於更廣泛的運動背景中,並分析其代表作中的部分歌詞。

3.1.1 頌歌(Anthems): 從國歌(National Anthem)到國際歌(International Anthem)

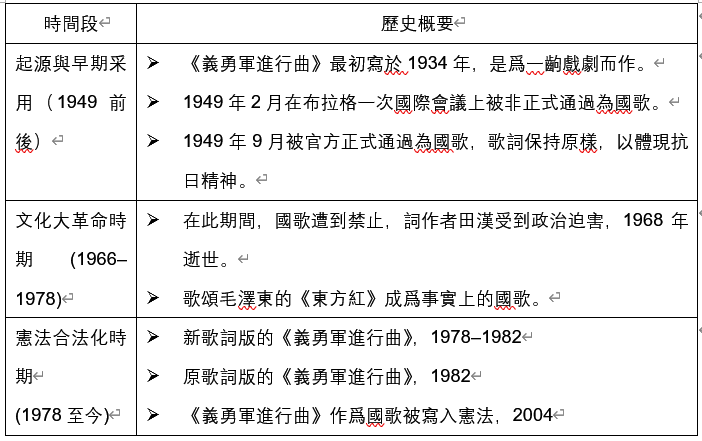

作為生活在現代國家中的普通人,國歌可以說是人們最耳熟能詳的歌曲,也是最為人熟知的國家符號。在六四現場,國歌是抗議者們最常演唱的歌曲之一,除了因為這是為數不多在場所有人都會唱的歌曲之外(通過教育或者各種宣傳方式習得),還因為它獨特的創作背景給抗議者們所帶來的獨特力量。下表反映了中華人民共和國國歌的發展歷史,以及它作為民族身份象征的作用如何隨著中國國內政治和社會的變革而發生演變:

由此可見,中國建國至今的重要政治活動不僅是國歌的重要情景,其選擇和創作更是受到這些活動的深刻影響,比如其作曲者聶耳便在1935年逝世後被有意打造為國家偶像。對比之下,相比曲作者所得到的巨大名聲,其詞作者田漢卻未被納入這個政治議程中,即使義勇軍進行曲的歌詞其實是其得以被選為國歌及被廣泛抗議者們選擇傳唱的重要原因:

起來! 不願做奴隸的人們!

把我們的血肉, 築成我們新的長城!

中華民族到了最危險的時候,

每個人被迫著發出最後的吼聲. 起來! 起來! 起來!

我們萬眾一心, 冒著敵人的炮火前進!

冒著敵人的炮火前進!前進! 前進! 進!

義勇軍進行曲的歌詞雖然不多,但卻生動講述了中國如何成為現代國家的重要歷史,並且體現了中國作為現代國家面對潛在的利益分歧和表述時所秉持的核心價值:統一。其第一句便是在官方語境下極好的愛國主義口號,而第三句和第五句更是民族主義口號的典範,一個普通人如何從個體成為中華民族的一部分,通過這兩句便可找到原因:因為面對危險,所以需要萬眾一心。而歌曲最後對“前進”的重覆,又讓前面充滿愛國主義和民族主義的情緒得以轉化為行動。有趣的是,這些情緒和行動,同樣是六四運動的重要情境:國家的改革面臨危險,需要民眾團結在一起。只是手握炮火的人由過去的外國侵略者變成了政府本身。在這一刻,國歌不僅是愛國的符號,也是抗議的符號,更是一種民主行動。

除了國歌之外, 誕生於巴黎公社時期、然後被翻譯成多種語言並在世界各地廣受歡迎的國際主義代表作的國際歌(Internationale)也在六四運動中被反覆歌唱。這首有著濃重社會主義和共產主義色彩的頌歌,與國歌一起,是中國人從小接受特定意識形態政治教育的見證。對比一般只會在各種正式場合出現的國歌,國際歌由於其創作背景和政治定位,反而擁有更廣泛的應用,比如在各種影視作品中作為共產主義殉道者的配樂,因此,它在抗議運動中的出現並不讓人意外。據一名運動親歷者的回憶和反思,雖然他在小學時已經學會了國際歌,但直到參與了六四運動,才讓他明白了歌曲的真正含義。與其他大學生一起唱《國際歌》讓他意識到,他已經做好了為偉大事業獻身的準備,國際歌鼓勵了他們站起來反抗中國的最高權威。他回憶道,在那一瞬間(當歌聲蓋過了廣場上所有的聲音),他終於長大成為了一個真正的男人。有趣的是,聯系到國際歌的創作情景(詞作者波蒂埃將這首歌獻給國際工人協會,以鼓勵工人參與政治鬥爭)和歌詞,它與上文提及國歌在抗議中的使用非常相似,其針對的對象都從外部相關方(侵略者和資本家)轉為了國家本身,並且鼓勵民眾應該團結在一起。不同的是,國歌代表了民族主義和愛國主義的意識形態,而國際歌則代表了共產主義和社會主義,兩者結合,成為了超越國族認同和階級認同的抵抗力量。兩首頌歌作為主流話語中具有象征意義的政治符號,不僅幫助我們識別了抵抗的對象,更是幫助我們理解了抗議的性質。

3.1.2 搖滾歌曲: 以崔健的歌曲為例

崔健,中國第一名搖滾歌手,他的歌曲不僅在六四運動中反覆被傳唱,他本人更是唯一一名在當時給抗議者們作了現場演出的搖滾歌手,因此他的作品也是六四事件中非常具有代表性的抗議音樂。在他眾多作品中,於1986年創作的《一無所有》可以說是奠定他“中國搖滾樂之父”的最重要的作品。一項對這首歌的符號學研究表示,由於建國領袖毛澤東施行的文藝審查和對特定作品的政治化討論,中國的音樂歷史歷經了各種磨難,如搖滾樂這樣的流行音樂作品及流派都是基於後文革這個情景應運而生。它不僅給那個時代的年輕人帶來了改變,還通過傳達對腐敗和其他 ‘罪惡’的想象、希望和反抗,幫助重新定義了中國的流行文化,而在天安門廣場運動中,這首歌更是幫助抗議者們表達了他們難以言說的情感 (MATUSITZ, 2010)。而另一項對崔健在天安門廣場運動現場所演唱的其中兩首歌(《新長征路上的搖滾》和《一塊紅布》)的研究,更是結合了崔健的人生經歷、媒體采訪、評論家的評論以及更廣泛的社會和政治背景,從理想主義和身份認同兩個層面來進一步探討這些歌曲作為覆數文本的內涵和政治意義。研究強調了語境條件對於理解崔健歌曲政治含義的重要性,他的音樂不是簡單的對統治者的反對,因為他既讚同共產黨統治的理想主義,又反對其政治壓迫,這種非常微妙和覆雜的政治內涵恰恰便是六四抗議者們所處的情境 (Liu, 2016)。因此,他的歌曲甚至個人形象和歌詞(如下圖所示)出現在六四運動中也是合情合理。

六四運動的歌聲不僅在整個中國大陸產生了回響,其漣漪甚至去到了當時還是英國殖民地的香港:一方面,香港演藝界在當年五月二十三日召集了近百名歌手專名為運動創作和錄制了《為自由》一歌,並親自將錄音帶帶到廣場播放給學生聽,廣場上第一次響起了廣東歌的歌聲;另一方面,在四天後的五月二十七日,由“演藝界支持愛國民主運動委員會”主辦的《民主歌聲獻中華》,在跑馬地馬場舉行了超過十二小時的義演,過百名歌手出席,最終籌得近一千二百萬元港幣的善款支持大陸進行的民主運動。由此可見,香港在回歸中國之前,便是大陸抗議文化、音樂和歌曲的重要參與者。

3.2 香港的抗議音樂: 從六四運動到天安門 2.0

3.2.1 歷史和政治情境

雖然香港的流行音樂在六四運動之前很少明確評論政治,市民和音樂家都不習慣將音樂表達與政治掛鉤,但香港人將 80 年代末中國流行音樂在香港的流行解釋為這是與中國大陸人民的團結。比如上文提及的“一無所有”,其未經授權的錄音在其誕生後幾周內便傳到香港,成為當地民主運動的集結號和頌歌。在Ho (2006)的研究里,他以 1989 年六四事件和 1997 年回歸這兩次政治事件為例,闡述了香港社會政治的變遷與其對流行歌曲意義的影響之間的關系,描述了國家的政治意識形態與歌曲所表達的政治含義之間的是如何進行政治和文化的歷史調適。通過音樂在香港社會的傳播、制作和接受,他揭示了 "一國兩制 "概念下的表達自由與本地流行歌曲中民主信息的興起之間的矛盾和張力。雖然香港被承諾在九七後的五十年內維持其資本主義經濟制度和生活方式,但內地和香港特區的兩種制度可能已趨於一致,剩余的差異在很大程度上已無足輕重。當我們在談論中港關系時,“一國兩制”是無法忽略的一個重要情境。

香港,這個被英國殖民統治了156年的世界性貿易與金融中心於1997年回歸中國的管治,它的回歸也成為了中國的巨大挑戰,其中既包括政治及司法層面的沖突,也包括回歸前持續十幾年棘手的談判,還有相互沖突的經濟利益,而這些挑戰則源自這兩個地區自20世紀以來一直處於兩套截然不同的系統之中。因此,中國於20世紀80年代提出了“一國兩制”的概念,並將其拓展為憲法原則。作為一個被納入中英聯合聲明的概念並以陳述方式進入香港迷你憲法(香港特別行政區基本法)圍繞的原則,“一國兩制”正是政治妥協的結果。其對政治和法律的重視,忽略了經濟和社會文化上的沖突,由此帶來的地區和國家一體化之間的緊張和沖突重塑了中國和香港之間的關系。因此,它便成為了理解和分析中港間抗議音樂最重要的情境之一。

3.2. 2 香港的抗議音樂:以近十年的聲音抵抗為例

回歸後的香港被“一國兩制”重塑了與中國的關系,而進入21世紀後多次出現的抗議活動便反映了中港兩地之間不斷惡化的關系 。在這些活動中,同樣充滿抗議音樂的身影,甚至已經成為一種聲音抵抗。除了與大陸抗議音樂一樣會演唱國際主義歌曲(如《Do You Hear the People Sing?》)和借用搖滾歌曲(如本地搖滾樂隊Beyond的經典之作《海闊天空》)外,這些抵抗的聲音中還有不少因應抗議活動原創的音樂,比如《撐起雨傘》和《愿榮光歸香港》。

《撐起雨傘》作為2014年雨傘活動中最廣為人知的原創音樂,這首旋律簡單、節奏緩慢及歌詞充滿隱喻的歌曲是自六四運動後時隔25年香港演藝界再一次出於政治原因的大集結。歌曲以恐懼和團結為主題,歌詞以對活動現場的描述開始,然後是一段鼓勵士氣的歌詞,接著在歌曲高潮中反覆強調“一起撐傘和堅持”,最後將雨傘比作不會枯萎和雕落的鮮花來給歌曲畫上積極、樂觀的句號。創作者們用兩天的時間完成了歌曲的錄制,並在錄制完成當晚由歌手代表和填詞人於抗議活動現場帶領演唱。而出現在本文一開始新聞中的《愿榮光歸香港》卻又是香港抗議活動中的一次創新,它不再由專業的演藝人士創作,而是由一名獨立創作人首先完成了Demo的創作,然後將其分享到一直在討論抗議活動的網絡論壇中。論壇的用戶們在論壇里一同完善歌曲(比如在歌詞修改中加入了抗議活動的主題口號),甚至最後的演唱也是由他們完成。不同於過往香港抗議歌曲主要以流行音樂為主,願榮光歸香港有著更為明顯的頌歌和古典音樂色彩,因此在創作完成後甚至被封為“香港的非官方國歌”,這個稱號也成為了它於近日被正式封禁的導火索。

這兩首歌曲不僅呈現了藝術表達(歌曲創作)和日常生活(網上交流)如何參與到抗議當中,並轉化為兩首風格截然不同的抗議歌曲,還成為了“一國兩制”的隱喻(兩首歌曲都以廣東話為創作語言,並擁有各自的英語版本卻沒有普通話版,也不再能夠在大陸傳播)。在這過程中,我們看到了情境如何影響抗議歌曲的創作、演唱和傳播,讓它成為了社會變革的一種反映,也看到了抗議歌曲如何作為一種集體行動團結了抗議者們,推動著抗議活動不斷發展,讓它成為了社會變革的其中一種力量。

總結

以抗議歌曲為代表的抗議音樂與其它抗議文化形態一樣,作為文化表征都帶有深刻的情感和意識形態,往往難以界定或分析。無論我們喜歡與否,情感都作為一種文化和社會背景音樂嵌入了我們的記憶和心靈。過去十年,女性主義學界一直強調情感和情緒是人類互動的基礎,而上文對於中港的抗議音樂分析雖然對其情境作了較為完整和系統的分析,但對於抗議活動參與者在理性之外的情感世界還有待補充。另一方面,抗議音樂可以成為已經發生的抗議活動的一劑強心針,但即使如此,它也缺乏堅持抗議問題的能力。在這個情境下,人們通過播放和演唱抗議歌曲來寄托對抗議現場的懷念和對政治訴求的期待,但卻始終無法達到抗議的目的,抗議歌曲終究沒有聽起來那麽”抗議”。

“音樂是一種普世語言”的論調常常會被批判為一種浪漫主義觀念、政治正確指令和是對世界音樂的標簽化,但是在世界各地抗議現場響起的國際歌歌聲證明了抗議歌曲確實能促進跨情景交流,它讓人們能夠團結在一起,並讓抗議的聲音能夠在不同時空回蕩。本文對以抗議歌曲為代表的抗議音樂進行了文化研究和人類學層面的研究方法梳理,然後以情境和歌詞為主要切入點,分析了抗議歌曲如何作為一種發展的聲音參與到過去三十年內中國大陸和香港的重要抗議活動中,呈現了抗議歌曲作為一種獨特的抵抗文化媒介方式在不同情境下所具有的生命力和作為一種多形態話語所具有的覆雜性。本研究正是對Lewis et al (2021)在其文章最後發出邀請的回應,音樂作為體驗發展進程的獨特切入點,作為支持和抵制發展實踐的手段,以及作為主流發展成果的積極貢獻者,其地位意味著它可能是一個獨特、有趣和有洞察力的研究領域,需要更多力量的參與。

注:考慮到閲讀舒適感,刪去了正文中大部分引用標記。

參考文獻:

Abril, C. R. (2012). A National Anthem: Patriotic Symbol or Democratic Action? In: Hebert, D. G., & Kertz-Welzel, A. (Eds.), Patriotism and Nationalism in Music Education (pp. 208). London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315599731

Applebaum, A. (2024) The new Propaganda War, The Atlantic. Available at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2024/06/china-russia-republican-party-relations/678271/ (Accessed: 13 May 2024).

Bennett, T. (1998) Culture : a reformer’s science. London: Sage.

Biasioli, M. (2021) ‘Russophone or Anglophone? The Politics of Identity in Contemporary Russian Indie Music’, Europe-Asia studies, 73(4), pp. 673–690. doi:10.1080/09668136.2020.1779665.

Brown, J. (2021) June Fourth: The Tiananmen Protests and Beijing Massacre of 1989. Cambridge: Cambridge University Press (New Approaches to Asian History).

Campbell, P.S. (1997) ‘Music, the universal language: Fact or fallacy?’, International journal of music education, os-29(1), pp. 32–39. doi:10.1177/025576149702900105.

Cheng, L. (2020). Breach of Trust as Fuel for Protest: Tiananmen Demonstrations and the Erosion of State-Society Relations in 1980s China. Available at: https://doi.org/10.17615/2enh-y596.

Choi, S.Y. (2020) ‘When protests and daily life converge: The spaces and people of Hong Kong’s anti-extradition movement’, Critique of anthropology, 40(2), pp. 277–282. doi:10.1177/0308275X20908322.

CNN (2018) Tiananmen Square: Rarely seen video of the 1989 protests in China. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=uuoXCki1jss (Accessed: 16 May 2024)

Connell, R. (2007) Southern theory : social science and the global dynamics of knowledge. Cambridge: Polity.

Damodaran, Sumangala. 2016. “Protest and Music.” In Oxford Research Encyclopedia, (https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-81). DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.81

Eesuola, O. S. (2015). Political Protest Songs and Actual Protest Values: Analysis of Fela’s “Sorrow, Tears & Blood” and Bob Marley’s “Stand up, Get up”AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities, 4(2), 82-96 .

Eriksen, T.H. (2015) Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology. Second edition. London: Pluto Press.

Escobar, A. (1992) ‘Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements’, Social text, 31–32(31/32), pp. 20–56. doi:10.2307/466217.

Fahlenbrach, K., Klimke, M. and Scharloth, J. (2016) ‘Introduction’ in Protest Cultures, pp. 1–10. doi:10.2307/j.ctvgs0b1r.6.

Fahlenbrach, K., Klimke, M. and Scharloth, J. (eds) (2016) Protest cultures : a companion. New York ; Berghahn.

Friedman, W. I. (2002). One Country, Two Systems: The Inherent Conflict Between China’s Communist Politics and Capitalist Securities Market. Brooklyn Journal of International Law, 27, 2, 4. Available at: https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol27/iss2/4

Hanukai, M. (2023) ‘Russian Actionism as Biopolitical Performance: Shifting Grounds and Forms of Resistance’, Russian literature, 141, pp. 111–142. doi:10.1016/j.ruslit.2022.11.001.

Harkness, N. (2014) Songs of Seoul : an ethnography of voice and voicing in christian South Korea. Berkeley: University of California Press.

Ho, W.-C. (2006) ‘Social change and nationalism in China’s popular songs’, Social history (London), 31(4), pp. 435–453. doi:10.1080/03071020600944876.

Howard, J.H. (2012) ‘THE MAKING OF A NATIONAL ICON: COMMEMORATING NIE ER, 1935–1949’, Twentieth-century China, 37(1), pp. 5–29. doi:10.1179/194050611X13188386908215.

Hui, V. T.-b. (2020). Crackdown: Hong Kong Faces Tiananmen 2.0. Journal of Democracy, 31(4), 122–137.

Jones, A.F. (1992) Like a knife : ideology and genre in contemporary Chinese popular music. Ithaca, N.Y: Cornell University. East Asia Program.

Kunreuther, L. (2018) ‘SOUNDS OF DEMOCRACY: Performance, Protest, and Political Subjectivity’, Cultural anthropology, 33(1), pp. 1–31. doi:10.14506/ca33.1.01.

Kutschke, B. 2016. Chapter 27. Political Music and Protest Song. In: Fahlenbrach, K., Klimke, M. and Scharloth, J. ed. Protest Cultures: A Companion. New York, Oxford: Berghahn Books, pp. 264-272. https://doi.org/10.1515/9781785331497-031

Lewis, D., Rodgers, D. and Woolcock, M. (2021) ‘The Sounds of Development: Musical Representation as A(nother) Source of Development Knowledge’, The Journal of development studies, 57(8), pp. 1397–1412. doi:10.1080/00220388.2020.1862800.

LIAO, T.F., ZHANG, G. and ZHANG, L. (2012) ‘Social Foundations of National Anthems: Theorizing for a Better Understanding of the Changing Fate of the National Anthem of China’, Journal for the theory of social behaviour, 42(1), pp. 106–127. doi:10.1111/j.1468-5914.2011.00480.x.

Liu, Z. (2016). Cui Jian: Extolling idealism yet advocating for freedom through rock music in ChinaInternational Communication Research Journal, 51(1), 3-20

Liu, Z. (2023). Style as Identity Politics in China: A Fresh Look at Rocker Cui Jian and Rapper GAI. In U. T. Onyebadi & D. Arif (Eds.), Music and Engagement in the Asian Political Space (pp. 99-124). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-7998-5817-1.ch004.

Lui, T. (2015) ‘A missing page in the grand plan of “one country, two systems”: regional integration and its challenges to post-1997 Hong Kong’, Inter-Asia Cultural Studies, 16(3), pp. 396–409. doi: 10.1080/14649373.2015.1069053.

Manabe, N. (2016) The revolution will not be televised protest music after Fukushima. New York: Oxford University Press.

MATUSITZ, J. (2010) ‘Semiotics of Music: Analysis of Cui Jian’s “Nothing to My Name,” the Anthem for the Chinese Youths in the Post-Cultural Revolution Era’, The journal of popular culture., 43(1), pp. 156–175. doi:10.1111/j.1540-5931.2010.00735.x.

Mazzarella, W. (2017) The mana of mass society. Chicago ; The University of Chicago Press.

Miller, T. E., & Shahriari, A. (2020). Before the Trip Begins: Fundamental Issues. In World Music: A Global Journey (5th ed., pp. 1-14). Routledge. doi: 10.4324/9780367823498.

Mosse, D. (2013) ‘The Anthropology of International Development’, Annual review of anthropology, 42(1), pp. 227–246. doi:10.1146/annurev-anthro-092412-155553.

Nigam, S. (2022). National Flag and Anthem as Symbol of Protest: Historical & Contextual Pretext in Light of Article 19. Indian Journal of Law and Legal Research, 4, 1-14.

Orejuela, F. and Shonekan, S. (2018) Black lives matter & music: Protest, intervention, reflection. Bloomington: Indiana University Press.

Pang, J. (2024) Hong Kong court bans protest anthem, saying it can be used as a weapon | reuters. Available at: https://www.reuters.com/world/china/hong-kong-court-bans-protest-anthem-glory-hong-kong-2024-05-08/ (Accessed: 08 May 2024).

Patrick, R. T., Abiolu, O. A., & Patrick, H. O. (2023). A Systemic Review of Indigenous Protest Songs as a Conduit for Social Mobilisation in South Africa. In Indigenous Language for Social Change Communication in the Global South, 243. Rowman & Littlefield. doi: 10.4324/9781315873459.

Pecore, J.T., Schweitzer, K. and Fan, Y., 1999. Telling the Story with Music: The Internationale at Tiananmen Square. Education About Asia, [online] 04(1), Spring 1999. Available at: https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/telling-the-story-with-music-the-internationale-at-tiananmen-square/ [Accessed 16 May 2024].

Pepper, S. (2008). Keeping Democracy at Bay: Hong Kong and the Challenge of Chinese Political Reform. Rowman & Littlefield.

Perry, E.J. (1994) ‘Trends in the Study of Chinese Politics: State-Society Relations’, The China quarterly (London), 139(139), pp. 704–713. doi:10.1017/S0305741000043113.

Poon, A. Y. K. (2010). Language use, language policy and planning in Hong Kong. In R. Kaplan & R. Baldauf (Eds.), Language Planning in the Asia Pacific: Hong Kong, Timor-Leste and Sri Lanka (1st ed., pp. 1-66). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.1080/14664201003682327.

Porta, D.D. (2016) ‘Protest in social movements’, Protest Cultures, pp. 13–25. doi:10.2307/j.ctvgs0b1r.7.

Rabinowitch, T.-C. (2020). ‘The Potential of Music to Effect Social Change’. Music & Science, 3. https://doi.org/10.1177/2059204320939772

Rosenberg, T. (2013). The Soundtrack of Revolution: Memory, Affect, and the Power of Protest Songs. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 5(2), 175-188. doi: 10.3384/cu.2000.1525.135175.

Rosenthal, R. and Flacks, R. (2016) Playing for change: Music and musicians in the service of Social Movements. New York: Routledge.

Rucht, D. (2016) ‘Protest cultures in social movements’:, Protest Cultures, pp. 26–32. doi:10.2307/j.ctvgs0b1r.8.

RÜHLIG, T. (2016) ‘“Do You Hear the People Sing” “Lift Your Umbrella”? Understanding Hong Kong’s Pro-democratic Umbrella Movement through YouTube Music Videos’, China perspectives, (4), pp. 59–68. doi:10.4000/chinaperspectives.7125.

Schäfers, M. (2017) 2023. “Voice”. The Open Encyclopedia of Anthropology. In: Felix, S. ed. The Cambridge Encyclopedia of Anthropology. Online: http://doi.org/10.29164/17voice

So, A.Y. (2011) ‘“One Country, Two Systems” and Hong Kong-China National Integration: A Crisis-Transformation Perspective’, Journal of contemporary Asia, 41(1), pp. 99–116. doi:10.1080/00472336.2011.530039.

Song, Y. (2022). The Dual Symbols of the French Revolution: The Marseillaise and The Internationale as Political SymbolsLa Révolution française, 23, . doi: 10.4000/lrf.6530.

Spence, L 2017, 'Sounding Resistance: Music, Memory and the Pro-Democracy Struggle in Hong Kong from 2014 to 2016'. in Master of Philosophy in Music series, (Chinese University of Hong Kong ,2017), P84.

Valassopoulos, A., & Mostafa, D. S. (2014). Popular Protest Music and the 2011 Egyptian Revolution. Popular Music and Society, 37(5), 638–659. https://doi.org/10.1080/03007766.2014.910905

Waterman, S. (2020). National Anthems and National Symbolism: Singing the Nation. In: Brunn, S., Kehrein, R. (eds) Handbook of the Changing World Language Map. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02438-3_102

Way, L. C. S. (2017). Authenticity and Subversion: Articulations in Protest Music Videos’ Struggle with Countercultural Politics and Authenticity. In: Music as Multimodal Discourse: Semiotics, Power and Protest, pp. 95-117. New York: Bloomsbury Publishing.

Way, LCS & McKerrell, S (eds) 2017, Music as Multimodal Discourse: Semiotics, Power and Protest. Advances in Semiotics, 1 edn, New York: Bloomsbury Publishing.

Wong, W. and Wu, A.M. (2022) ‘State or Civil Society - What Matters in Fighting COVID-19? A Comparative Analysis of Hong Kong and Singapore’, Journal of comparative policy analysis, 24(6), pp. 609–626. doi:10.1080/13876988.2021.1978819.

Zhu, X.Y. and Chan, A. (2000) ‘Two Anthems and the Sacrificial Rites of the Street Movement’, Chinese Sociology & Anthropology, 33(2), pp. 12–28. doi: 10.2753/CSA0009-4625330212.

Yahuda, M.B. (1996) Hong Kong : China’s challenge. London: Routledge.

Zhao, D. (2001). The power of Tiananmen : state-society relations and the 1989 Beijing student movement. University of Chicago Press.

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!