小説 // 當長春被圍城的時候

寫給因流疫居家無聊賴的人們。

【契子】

以下的故事與城有關,但興許并不發生在長春。它可以是在任何一城,你的城,我的城;昨天的城,今天的城。

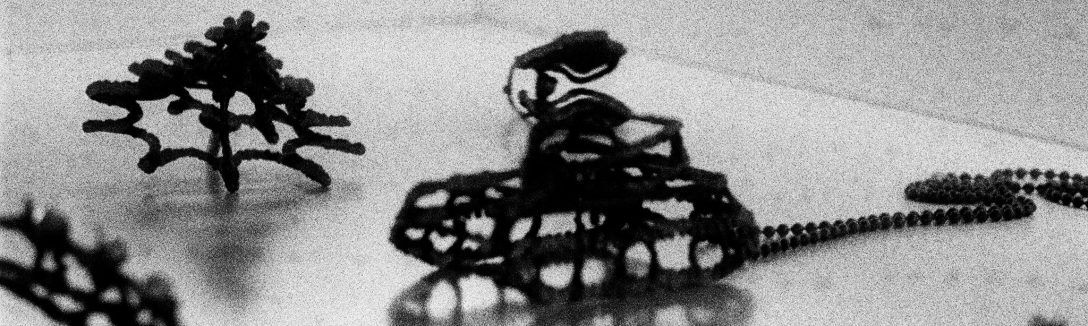

城之所以為城,從某種程度上而言,就是爲了被「圍」的。不被「圍」則不成之為城。甚至爲了獲得城的地位,大有主動「圍」之的做法。古來的城池,馬面,溝壕,大抵都是得以晉身為城的通行證。這麽久以來,已經沒有人知道爲何第一座城會落到被圍的命運。但自此以後,爭相效仿,代代流傳,而被圍本身的意義卻已湮然不爲所知。有人猜測,即使被圍,終究還是被自己人圍困的好,而被圍之城定然沒有再被他人圍的意義。大概就像已經死透的屍骸,再沒有繼續吃槍子,挨刀子的必要。從此則大興土木者有之。長春,或者以下故事發生的地方,就在其中之一。

【始】

五月的長春,春寒未消。但基於我們並不知故事是否發生在長春,或長春的具體位置,五月的長春也許已經艷陽高照。長春的城墻比別的城都要高,其人亦特別自豪,以爲他們的城頗配得上城的稱號。長春的城墻歷經歲月,斑斑駁駁,就像是這片滿佈淚痕的大地,每一處低窪河塘都是淚落時的低聲嗚咽,每一處的崇山峻嶺都是從摔倒中爬起時抖落的痂疥。

五月的長春,寒風,或是熱風,吹過本已蕭條的街巷。照道理,或照前述的臆測的邏輯,已被圍之城不該被圍,但長春就成了這史無前例的圍而又圍之城。 敵軍已占領了臨近的機場,交通孔道又早已被佈下鐵幕路障。城内城外不能互通,自然也不知道互相的情況。城内時常有潛逃出城又返回來的,紛說敵軍實非洪水猛獸,反而待人以禮,是有紀律的部隊。但坊間流言,又不可全信。畢竟敵軍若真如其描述的那麽良善,出城的人又何必冒著風險返進來。城外也陸續有城内開始缺米少糧甚至餓死人的傳聞,但城外人素來曉得城裏人的富庶,算計著大概不會這麽快就到無以爲繼的地步。城外尚有些許餘糧,農家也還開的起貨倉。若是潛逃出城的人果真是數日無以果腹,那也不會再潛回斷糧的城内。

城外人不知城内何德何能有偌大的吸引力,城内人也不知自己何以對這斑駁石墻内的見方深有眷戀。這一天,高家也斷了糧。本是城内的大戶,商賈人家,向來不缺酒食。縱使家系龐大,友朋又頻生旁支錯節,經常依靠高家的接濟,高家在過去的困難日子裏,也總能有些許盈餘。今次的情況則大不相同。前有花園的被炸,烏臢臢的雲團裏閃過一道烟幕,擲下一個鐵蛋,轟隆隆的聲響要遲幾秒才傳入耳。然而此之後,大家只知道原有亭臺水榭的花園,只剩下半顆老槐,半壁殘垣。粉墻儘皆剝落,如春日的花絮一般,覆蓋在泥地上。脫了粉的墻面,露出内裏的青磚,鈐印的字跡卻也清晰 ——大抵是某某年某某厰造。磚文能誌其源起,但無從訴説年來風雨的摧打,和之後的故事。可有一點明白的是,青磚也通人情,經歷的也是世事。

高家的少爺這天甫進宅院口的烏漆大門,便望見堂内有三五憲兵羅列。制服或黃或藍,已非敘事者所能辨別。他思量是老太爺舊友的部下,許是來求個方便,抑或借幾兩餘糧以周濟。從院門口當然看不見,坐在螺鈿屏風后的老爺,正被兩個卒兒用帶刺刀的步槍頂著。高家的少爺當然也不知,今回憲兵們所要的,乃不是一兩頓飯的周轉,而是倉中全部的存積。雖然不多,但大概夠高家度過圍城的日子,可對守城的憲兵們來説,根本不夠抵充連日激戰的消耗。

高家的少爺入了門,徑往那一片廢墟的後花園走去—— 他喜歡這種殘缺的美,正如吟詠落花時動人的凄楚。他于一處斷墻頭上坐下,那老槐在風中婆娑著作響,許是在唱著悼亡的歌詞。草木和動物,總是先于人知道人間的事故。我們常以爲草木無情,他們卻一徑會哀怨,一徑會興嘆前朝與來世。老槐樹后有一口古井,高家的先人自關内謫居此地,就鑿井以饗後人。只是先前井被圍在了院内,外人不知。如今殘垣斷壁,頻頻有無家可依者,翻進墻内,汲一口净水。圍城以來,水系被阻,水流更不如以往活絡,直至發出惡臭。雖不知這惡臭是來源於那一潭陰綠的死水,或是餓殍的積屍。有一口深井可以供給净水,對城内的人來説是再好不過的事。故而這幾日那廢墟的花園裏倒反而比往日鬧猛。高家少爺似乎不介意這些三三兩兩翻入汲水的人們,他喜歡那顆槐樹下的蔭涼,那槐樹下的寧靜。

如往日一般,他在墻頭坐定,翻開了捲在褲袋裏薄薄的詩集。井后驀然發出倏倏的哭聲,可以聽出是個女子的聲音。往常他並不在意,這時節世道維艱,悲劇時有發生,倒是奇怪至今尚無人自隕井底,大概是給活著的人留一口净水。這天高家的少爺竟格外心煩,可能是察覺到了堂内屏風后的異樣,自知自己的家族也時日不多,便格外心生憐憫。他踱步繞去井后,發現一個白色碎花裙的姑娘跪在井欄旁哭。簡單問過,知道是喪了家人,又無其他親友投靠,流走街頭數日,不得已也來討一口水喝。那姑娘長得匀稱,飢黃的臉頰花容憔悴,倒也猶透著幾分緋紅。她原也是讀過書的,自打圍城以來,便失了學。先是在大戶人家做婢,然後那大戶人家也養不起多餘的嘴。如今又失了親人,便上了街。高家的少爺覺得她尤值得同情,不知純出於惻隱之心,或是青春的萌動。他拉過她的手,帶她到槐樹下的墻頭坐下。他説人生莫不若這古槐,歷經滄海,也難逃最終枯萎的命運。可枯枝也會有發芽的一天,冬雪亦會有回春的一日。或者,至少詩裏是這麽説。

那一日,他們在槐樹下,殘墻裏,讀詩。

【末】

分秒歲時,如同這城一樣,本都是不存在的。可爲了四時起居,夏種冬藏,就有了時間的概念。春種秋收,本不是人能決定,反而是莊稼們難得握有的特權。人不過是乖乖聽命罷了。野菜山珍,本更嬌貴,不時不鮮,於是有古人自作聰明,以爲這稻穀是溫良之類,能讓人玩於股掌之中。終究,不過是作繭自縛罷了。原本窪地間也有野稗子,不需要人用鐮刀之類的刈取,只等熟成穀穗自然下落。自人類種植起了稻穀,則有了鐮刀,也有了時間的概念。從此人不再爲人,而是人與稻穀的共生躰,生長著肉軀,卻過著稻穀的歲時。

圍城已逾數月,緊閉的城門之内,農時已無意義。那時間本身也成了狗尾之貂,華而不實,被廢置了。如果之前還有能頂著夜月潛入潛出城的一些勇者,那現在這些勇者早已成了亡人新鬼了。他們或許還未死去,只是徘徊於守城部將與敵軍營壘的中間地帶。攻城的敵軍本就覆水一戰,以爲守軍若為城中百姓生計考量,會儘早投降開城。於是便將那城中之人當作攻城的籌碼,而將逃匿出城的人悉數趕回城中。守城的部隊,也以爲敵軍若爲城中百姓生計考量,會儘早撤圍,放補給救援,人道物資之類進城。然而城中日漸糧絕,又怕進城者有敵軍派遣的奸細,遂將欲返城的人又悉數拒於城外。如此以來,中間地帶中的人們進退失據,只能在兩軍間游蕩。他們時而在日暮時護城河旁的莎草叢中出沒,時而在日出時故壘殘墻的廢墟中嘶叫。城中的人大抵再沒有見過這些中間地帶的人的模樣,於是有流傳其變身厲鬼,對連月來守城軍士的暴戾不公有怨念,遂作了敵軍的倀鬼。傳聞又説近日守軍節節敗退,便是這些倀鬼怪力亂神。當然也有人説,其之為鬼,是因爲失了做人的依靠—— 守軍不受,敵軍不容。

高家的少爺,自那姑娘上回來討水而相識后,不知過了多久。這其間高家分得了援軍空投的救濟糧,得以維持些時日。空襲摧毀了大片的民房,流於街巷的難民也日增。不時有來高家,望感念舊日交情,乞求接濟的。更多的,是在後花園的古井中汲水的。高家少爺記得那一日槐花飄落在翻開的書葉上,他與那姑娘一手各攥著書的一角,齊聲誦讀著白紙上油印的文字。那些詩講的也無非是傷春悲秋,風花雪月的事情。若是給他人瞧著,在這大難的時候,便要說是陳隋舊恨,後庭花詞。那一日姑娘也問起,他人尚求果腹亦難,高家少爺何處還來閑情在此吟風弄月。高家少爺答說學堂早已閉門,同學師長亦皆四散,唯有這薄薄的一本詩集,能喚起昔日在寧靜課桌前的遐想,提醒著他作爲學子的存在。他説,就像城不被圍就不成之城,而人也不可以單單作爲抽象的人而存在的。人是書生,是農戶,是工匠,又或是商賈。從來沒有人,若被問起,會只説我是個「人」。故而人是不能不成爲一種身份而存在的。但這身份可以游移變化,就像這槐樹也有春華秋實,四時相貌不同。那姑娘不解,這薄薄的汎黃的書頁怎麽又和人與不人有關,那城外中間地帶的「鬼」,喪失的明明先是作爲「人」的資格,而不是作書生,作農戶的資格。但大概被高家少爺的執著所動,又或者感到一種莫名的安心,那姑娘在槐樹下的墻頭竟這麽坐著,坐到日暮西沉時。

這幾日高家少爺一直念叨著那日坐在井欄邊的姑娘。他想知道那日分別之後,她在何處栖身,又如何度日。是在鄰家馬棚下裹席,還是在巷尾破廟靠施捨的草饃薄粥充飢。他疑惑這幾日那姑娘爲何不來花園汲水,大概是守軍又在他処掘了新井。他甚至恨他自己,那日爲何沒留她在府内,至少生死也有照應。他甚至想教她藏身在院外的瓦舍中,情願把自己本就少得可憐的餐食全部奉獻給那有緋紅臉蛋的姑娘。他甚至開始懷疑自己所見,只是飢餓所產生的幻覺,或者府裏老佣人們所樂道的傳説確有其事——曾有少女香銷井底,時常還聽得到幽怨之聲。

高家少爺於是覺得煩悶,覺得這老槐像一座蟲蝕的舊牌坊,連同其上鎸刻著的禮教陳條,不日就將傾覆。他又覺得這井欄頓時變得碩大無邊,其下的深井要將全部天光吞噬。他覺得煩悶,便向城西頭踱步走去。往日旅肆商販林立的街巷,如今莫不人去樓空。他還記得舊年年關時,就在前面路口轉角的酒樓,三五好友交杯換盞,至大醉酩酊後竟貿然闖進臨街的糕餅鋪子,橫睡在了帳臺上。次日還是高老太爺領了來,悻悻地賠罪,店家末了卻還塞給老太爺一板薄荷方糕,一板桂花糖糕。吃的江湖飯,到底要靠世家門第的照應。做糕餅的在交戰之初開始限糧的辰光,就早早捲了鋪蓋傢生,去別處營生。酒樓也日漸難以爲繼,掌事的已携了家眷返鄉避避風頭。如今雖還剩兩三堂倌夜宿在店堂裏,日日只是緊閉柴扉。原本容得下七八張方桌的簷廊,炸的只剩幾根光禿禿的木檁子,徑直戳入街心,甚是蕭瑟。那挑旗的竹竿,則早就做了烈士。磚石鋪就的官塘路就此向前不消幾步就斷了,盡頭是一處校場,校場后不遠便是陸城門。陸門是土門,早年為防山寇而修,所以也最薄弱。傳聞敵軍在此處兵力也最重。

高家少爺猶在為那姑娘惴惴,并未留心漸漸熙攘起的人流。他向往日一樣把那卷詩集插在呢子大衣的内側袋裏,一手習慣性地搭在襟上,把書扼住,生怕會從袋中抖落出來似的。他覺得今日這書越發沉重,手也扼得更緊,像是要把這集子硬生生搇入胸膛,化入皮肉裏。他想若是走著正巧撞到那姑娘,立馬就能抽出那本詩集給她看,這樣她會高興起來。於是他猛擡起頭,先是一愣—— 烏壓壓的人群涌在校場裏交耳噓嘆。亦有三兩高呼者,振臂向城樓的方向揮動。他便向樓頭望去,則是一怔—— 臘紅的斜陽,穿過縷縷烟塵,勾勒出城頭上矗立的一個黯的背影。烟塵從臃腫的墻體后升起,似古廟裏的爐煙;斜陽似燭火,映照出莊嚴。那個背影隨著便從城頭上倏地一躍,不如墜地孤星的沉重,又不似落花飛絮來得飄搖,旋即消失在了烟塵裏。

有人説那人影躍下的一刻,聽著槍響;有人説槍彈是敵軍所射;有人説槍響從身後傳來。

有人説那躍下的是一剝光了的裸女,因火器屬陽,唯女陰能剋。此法太平軍曾試得捷,守軍欲如法炮製,不料會有人主動捨身。

有人説裸女躍下時,從城頭擲下一件白色碎花的布裙。

有人説登城前,有個遠來的老嫗拄著杖問,若有來世,她希望記憶起前世的什麽物事。

她説,我會記得:在長春被圍城的時候,我們在樹下讀詩。

【後記】

有否來世,至今沒有人能證明。她的來世是否會記得前生,大概也只能求諸佛道仙家之語。但至少,清楚的是,長春,以及長春的被圍,或者這烟塵中許許多多的城的被圍,許許多多的人的死難,都少有人記得。

從此再沒有人看到過高家的少爺。於是坊間開始有傳言,說高家的少爺本就不存在,或說只是游蕩的怨鬼。畢竟,人,是不能在被圍城的時候,還有心思讀詩的。

【人麽,不用讀詩,也不需要記憶。 】

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!