范泓:讓老百姓感念的政治人物不多—— 朱厚澤先生三年祭

在更多的時候,能讓普通老百姓、尤其是知識界由衷感佩的政治人物不多。與其說,政治是骯髒的,還不如說,有些體制本身是可怕的,往往導致其中的人身不由己,人格分裂。因此,能在這種環境中「潔身自好」的人難能可貴,這裡的「自好」,不僅是說個人的政治操守和品質,而是置身雜草叢中,能作出最明智的判斷和選擇,甚至不惜在思想上與他人分道揚鑣,以至仕途停滯或衰落,但卻贏得了民眾的愛戴,朱厚澤先生就是這樣一位政治人物。

我與厚澤先生有過一面之緣,那時他早已不是中共中央宣傳部長,但見到他的人,仍喜歡稱呼他「朱部長」。其實,這是有深意的,厚澤先生在其部長任上,說過一段最具理性的話,那就是人們總結的「三寬政策」,話是這樣說的:對於跟我們原來想法不太一致的思想觀點,是不是可以採取寬容一點的態度,對持有不同意見的同志,是不是可以寬厚一點,整個空氣、環境是不是可以搞得寬鬆有彈性一點……

厚澤先生在文革前,是貴陽市宣傳部長,在「四清」中,被打成「修正主義在黨內的代言人」,遭雙開,到生產隊接受監督勞動。文革後,平反,回貴陽任市委秘書長、副市長,後到中央黨校青幹班學習,同學中有胡錦濤;中共十二大後,任貴州省委任秘書長、省委書記,1985年7月奉調北京任中共中央宣傳部長,胡錦濤接任貴州省委書記;1987年初,胡耀邦辭去中共總書記一職,朱厚澤受到牽連,一度被解職,改任國務院農村發展研究中心副主任;中共十三大,再次起用朱厚澤,他以高票當選中華全國總工會任書記處第一書記、常務副主席。80年代末離開權力中樞,這一年,他五十八歲。

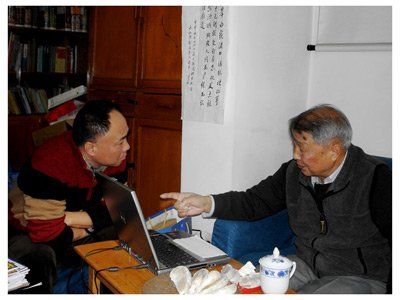

已故中顧委委員李昌先生的夫人馮蘭瑞教授是貴州人,她的五弟與厚澤先生曾是同學,所以,厚澤先生一直稱馮蘭瑞「二姐」,彼此交往親切,李昌家的孩子都喊他「舅舅」。2005年年底,我在北京見到厚澤先生,有過兩小時四十分鐘的採訪,就是馮蘭瑞教授把他請到家中來的。我是第一次見厚澤先生,在採訪時,他沒有拒絕回答任何問題,包括敏感事件,全賴他與李昌夫婦不一般的關係,對我也有了某種信任。

馮蘭瑞對厚澤先生進京後政治上的遭遇一直難以釋懷,說過「當初若不從貴州來北京就好了」這樣的話,厚澤先生則說:來得好!這三個字,蘊含多少感悟,讓我想起錄音中的一件事:1985年夏天,厚澤先生赴北戴河第一次參加中央書記處會議,在發言時說,「我長期在地方工作,不了解全局的情況,但貴州這樣一個內陸,是一個比較封閉的環境,從妨礙我們實際工作(改革開放)展開,主要是左的東西;至於全局的東西我就不清楚了……」

厚澤先生講的是實話,儘管省委書記而中宣部長,當時對於這個體制尚未有徹底地瞭解;幾年之後,沈浮中的厚澤先生已有切膚之痛,「我們這個制度的優越性就是‘可以集中力量辦大事’,這句話是對的。但是,它同時也可以集中力量辦錯事,還可以集中力量辦壞事。而這些錯事、壞事誰也糾正不了……」錯事、壞事竟然誰也糾正不了,痼疾可想而知,厚澤先生一直呼喚「陽光政治」,其實,是他的痛語!

厚澤先生在中宣部長任上只有一年半時間,其前任是鄧力群。鄧力群在回憶錄中說曾經佈置宣傳部準備向朱厚澤彙報,朱不聽彙報,自己找人談……

厚澤先生對我說:「這個說法很荒唐,我到中宣部跟錦濤到貴州不是一回事,我到中宣部與鄧力群的關係,不是前後任的關係。他不是離開了中宣部就不管了,他是書記處書記還管著我,我是不能去要求他來跟我交代工作的,他還是我的首長嘛!你什麼時候安排中宣部向我彙報,而我不聽彙報的?這是不可能的嘛!我為什麼不能提讓他交代工作,就是這個道理,他仍然在管著你。」

「我只有怎麼辦呢?部長會議大家談,加外就是一個部門一個部門談,去瞭解情況,不但每個局都去了,連資料室我都去了。我要不去資料室還不知道這樣的洋相,中宣部資料室連個復印機都沒有。資料室老太太對我說,厚澤同志,能不能讓辦公廳給我們買一個復印機?我非常詫異,你中宣部資料室沒有複印機嗎?我回去就問,有沒有這回事?某某說是是是,沒有,我說給她們解決一個嘛!」

「中宣部沒有電視機,只有一台破電視機,既不是給部長或哪個副部長用,也不是給哪個局,而是給值班室小鬼值班沒事時看的。所有部長、副部長辦公室是沒有電視機的。怪得很,鄧力群在中宣部……」

這些都是錄音中的原話,當時厚澤先生還說,「七十歲之前向前看,七十歲以後向後看,現在已超過五年了。鄧力群這本書出來以後,看來有些事情不得不說了……」

我一直希望能再次採訪厚澤先生,其中有個心願,想做一本「朱厚澤先生訪談錄」,先生當時表示,過一陣再說。回南京後,我對高華先生說起此事,高華認為很有價值。2007年9月,我隨李昌先生的次女、原四通總裁萬潤南的夫人李玉赴湘西參加自治州成立五十週年慶祝活動,原本知道厚澤先生也是要去的,後因他們夫婦被廣西方面領導留住,未能趕來;2008年初,我給厚澤先生寄過一本新書,這年春節,收到他寄來的明信片,其語謙恭而感人。

這張明信片,我一直珍藏著。只是萬萬沒有想到,2010年5月9日上午,北京友人傳來厚澤先生病逝的消息,簡直不敢相信,以為是誤傳,但事實就是這樣,令人大慟!後來讀到鄭仲兵先生以日記方式寫的《朱厚澤最後的日子》一文,文末,鄭先生有一按︰在生命最後的一年零四個月中,朱厚澤都思考了什麼問題,留下了什麼珠璣之語?臨終前幾天,他一直在問︰為什麼小小的口腔潰瘍會發展到今天這個地步?

無解!也無語!厚澤先生就這樣走了,既走進了天堂,也走進了我們的心裡。今天是厚澤先生逝世三週年,獨坐案頭,遙望西南(作者註:厚澤先生落葬於貴陽鳳凰山公墓靜園,其墓以天然巨石為碑,前鐫有「山之骨」三字),寫下此文,最想說的一句話:厚澤先生,我們沒有忘記您!

(圖註:2005年12月23日上午,作者與朱厚澤先生交談;圖片由作者提供)