書評》一個Teywan(平地人)的閱讀筆記:讀《我長在打開的樹洞》

作者|洪明道(作家)

過去閱讀高一生(註)相關資料時,最受到震撼的,便是高一生和「傳統」之間的關係。

註:白色恐怖受難者,鄒族思想家、音樂家,致力於高山族自治運動。

《政治與文藝交纏的生命》書中寫到鄒族長者記憶中的高一生,為了改革鄒族室內葬的習俗,曾經帶領青年團團員將族人的墓葬移至戶外,因而引發族人不滿。

日後向省警務處舉發高一生的,不是漢人、外省人,而是傳統部落首長安猛川這個「自己人」。他指控新美農場「曾私藏武器,貯藏巨量食糧,意欲舉發暴動⋯⋯」,成了高一生貪污的罪證材料之一。

在紙面底下的,是一個鄒族青年對故鄉的愛和責求,所帶來的矛盾。

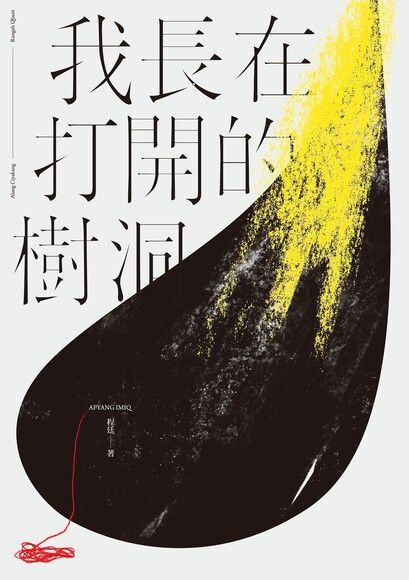

部落中「傳統」和「現代」的糾纏並未停留在此,在《我長在打開的樹洞》書中仍然隨處可見。這本書從日常生活採樣,將這個近百年前的課題層析出來,而且怎麼那麼好看啦!

➤山林背後的紙鈔

《我長在打開的樹洞》可以說是原民青年Apyang的返鄉旅程,開篇的〈種回那個時代〉便宣示了繼承傳統的決心。他要讓小米重新在支亞干(Ciyakang)的土地上結穗。然而在當今時代,這樣的旅程會是順遂的嗎?返鄉意味著全然追尋傳統嗎?

文中寫道,耕種這件事情「它不爛漫,根本現實到不行」,或許已經埋下了伏筆。

返鄉,意味著曾經離開又再回來。這樣的離開不只是物理上的,還有語言的斷裂、知識系統的陌生。在學校教育下奮力成長的Apyang,再回頭,已是異鄉人。於是他嘗試撿回母語,直到能流利的用族語爭吵,也重新學習打獵、耕種等等在地知識。

Apyang毫不馬虎的用文字重建部落地景,重新賦予這些地景「太魯閣族意義」。那裡有Yayung Qicing(清水溪)、有Biyi(工寮),有Payi(女性耆老)、Baki(男性耆老)交織出的人際網絡。我們看到的支亞干並不是經過浪漫化的旅行者景致,也不是純然頌揚傳統的讚歌。支亞干被Apyang銳利的雙眼透視,疊合了歷史和他做為原民青年的未來想望。

這個青年有一些任性,還有一些叛逆。他嘗試有機耕作,自有一套理想生活的藍圖,也因此和現狀產生磨擦。或許是得力於學術思考的鍛鍊,Apyang讓我們看見學習、轉化、取捨傳統文化的過程。推動這個過程的,有時是理想,有時是背後作怪的「新台幣」。

大部分時候,新台幣是現代性、經濟和國家的綜合化身。在〈翻土的聲音〉中,Apyang起先聘用翻土王大哥,王大哥喜歡一邊工作一邊喝酒聊天,而且「錢算我(王大哥)的」。在此,王大哥翻轉了僱傭關係,將翻土工作打造成一個具人際交流功能,而又有些隨性的活動。Apyang精確地指出「陪伴聊天才不致於淪落僅是數算新台幣的難堪」,但他又因為王大哥無法守時、如期完成工作,而改找客家人鍾大哥。

〈部落水公司〉中則展現了部落自有的「新台幣流動方式」。自來水委員會幹部負責挨家挨戶發送水費通知單,即使網路、手機已滲入部落之中,仍然如此收取水費。幾次Apyang嘗試改革卻遭遇挫折,才了解到白紙象徵的制度運作,也變成了部落的傳統。

〈山蘇〉展現了新台幣的兩面性,尤其精彩。山蘇原本是山林常見的植物,是太魯閣族獵人入山食用的野菜。在當今卻因為極具「新台幣」優勢,成為部落的經濟作物。種植山蘇需要密集勞力,傳統的換工制度因而重回到了部落,新台幣在這裡似乎是傳統推手。而當Apyang想要追尋傳統,詢問部落阿姨怎麼烹調山蘇時,得來的回答卻是「我沒有吃過山蘇,山蘇是拿來賣的。」

新台幣以山林鳥獸做為凝聚國家意識的圖像,但新台幣和山林的關係是什麼?它帶來的是怎樣的現代化力量?傳統怎樣在當今社會中存續?《我長在打開的樹洞》讓我們看見其中一種樣貌。

➤如何有地自住

讓Apyang對故鄉頗有微詞、卻又有所盼望的,還有不同身分之間的緊張關係。

在〈哀家攻投〉,我們看到選舉時Apyang兩面不是人。部落選舉仰賴人際關係,投票往往是投個人情。Apyang身為被選舉人的「兒子」,理應支持自己的父親,這卻與他的「公民」身分有所衝突。在父親談及選舉的同時,Apyang上樓和「室友」組裝書櫃,在大的「家」當中再打造一個「家」。

這樣的打造,表面上看似是逃避,卻也是一種抵抗。《我長在打開的樹洞》中常有打造的動作,打造田園、打造雞寮,是散文集的核心之一。

男同志在交友軟體上,常常問「自住嗎?有地嗎?」自住或有地對男同志極其重要,意味著一個不受家庭干擾的自在空間。若是約到自住有地者,一方面可以省下旅館的費用,一方面免除可能的異樣眼光。

在過去討論中被看重的《孽子》,其中關於原始人阿雄的描寫,總是以漢人眼光特寫原住民少男肉體。 也許受現實和文化斷裂所限,同志如何有地,後來才漸漸被書寫。最近的《山地話/珊蒂化》讓我們看見原住民如何在城市裡山地和珊蒂,《我長在打開的樹洞》則讓我們看見傳統鬆動和對話的可能。

開啟對話的第一步,便是「過自己這關」。〈你那填滿Bhring的槍射向我〉表現了自我對人際間一舉一動的解讀,一點風吹草動,都可能造成情緒波動。Apyang擅長捕捉這種微壓力(minor stressors),這類壓力長時期滴水穿石,可以造成不容小覷的內傷。但是,這種「關」只有少數需要過,這便是最根本的不平等所在。

不過,這中間並非沒有縫隙可斡旋。我們可以看到為同性伴侶祝福的〈愛的豬肉轉圈圈〉、想你想到心花怒放黑夜白天的〈告白河壩〉。促成這種包容和變遷的,有一大部分來自部落文化的彈性。在〈愛的豬肉轉圈圈〉,族人對外來的文化符號(彩虹旗)不見得瞭解,卻在一場殺豬的儀式中完成同性結婚式。

部落性別文化的線索,在其他細節也可以挖掘得到。例如「可以背獵物的感覺真的好爽,可以幫忙的感覺才像個男人」、「心裡熱切盼望能成為會狩獵的男人」。這類性別的位置,透過部落文化的傳承,也成了Apyang的一部份。

然而,部落文化也有和自我認同抵觸之處。〈Tminum Yaku.編織.我〉中,Apyang被告誡男人不可碰觸織布機,但他卻心嚮往之。後來他卻跨越了這樣的gaya(禁忌),成了織布的人。Apyang抓住了這樣的高峰時刻,讓人不禁懷抱希望,這可以是原住民同志邁向自住有地的其中一種方式。

➤同樣一件事,一百年後的意義大不相同

像我這樣一個Teywan(平地人),跟隨Apyang回鄉,是一趟旅行,也是一場太魯閣族文化的補課。反同團體論述中時常出現「我也有同志朋友」作為開場,然而,在牽涉原民議題上,我們卻都很難說出「我也有個太魯閣族朋友」。不得不承認,即使有學校教育,我對原民文化的了解程度僅止於幼幼班等級。

《我長在打開的樹洞》中對部落當今的生活方式,有傾慕、有責求,無論從什麼面向描繪,滿滿的都是支亞干,都是對故鄉的愛。

書中文化傳承的過程和反思,也能讓其他族群作為參考。同樣一個迎媽祖,在賴和的〈鬥鬧熱〉中看起來是需要革新的習俗,當今卻是台灣文化的標誌之一。是什麼造成這兩者的差別?在追求主體性的同時,如何繼承、如何再塑造文化?Apyang已經把實作心得都放在那裡了。

然而,卻有些課題一百年後的我們仍須面對。書中雖未明言,但仍可以見到「殖民現代性」的幽靈。能將這樣若有似無的幽靈書寫出來,不自溺、不虛無,踏踏實實以身體考察,以思考應對,是Apyang這本非虛構書寫作品的成功之一。

另外,Apyang以羅馬字書寫母語,這樣的書寫並不是華文文學可以框架的了。在這部分我偏向樂觀,我們雖然無法讓時間倒流回到本土語言興盛的時期,我相信在作者和讀者的不斷互動下,本土語言在出版市場仍保有成長空間。至少閱讀後,我學會了太魯閣族語Tama(父親)和Bubu(母親)。

近幾年,我更加體會到追尋「台灣主體文化」所需的努力。過去被切斷的文化要有人找回來重新消化;過去來不及瞭解的,需要花心力。《台北家族,違章女生》曾因為台語的「番」一詞引發討論,作者發現語詞中的脈絡後即時作出修正,這的確也是台語文化有待調整的地方。在將來的族群互動過程中,我們還需要更多像《我長在打開的樹洞》的書寫,來豐富台灣文學這個巨大的名詞。●(原文於2021-06-02在OPENBOOK官網首度刊載)

延伸閱讀

- 2021Openbook好書獎.年度中文創作》我長在打開的樹洞

- 疫下交換週記》Apyang Imiq X 謝凱特:聊聊地方空間

- 疫下交換週記》Apyang Imiq X 謝凱特:聊聊日常運作

- 疫下交換週記》Apyang Imiq X 謝凱特:聊聊伴侶和料理

我長在打開的樹洞

作者:程廷 Apyang Imic

出版:九歌文化

定價:280元

作者簡介

程廷 Apyang Imiq

太魯閣族,生長在花蓮縣萬榮鄉支亞干部落。畢業於台灣大學建築與城鄉研究所,現任社區發展協會理事、部落簡易自來水委員會總幹事、部落會議幹部、部落旅遊體驗公司董事長。

曾獲2007、2010、2015、2016、2018、2019、2020台灣原住民族文學獎散文組獎、2020台灣文學獎原住民族漢語散文獎、2020年國藝會創作補助。