傅柯狎童疑云

(集結了之前寫過的幾章,刊於《立場新聞》。)

【六八與孿童】

[水巷碑銘]如火如荼五月風暴,哲學家沙特(Jean-Paul Sartre)曾因鼓動反戰示威而遭警察扣留。時任法國總統的戴高樂(Charles de Gaulle)卻以「無人會囚禁伏爾泰」為由,下令特赦之,引為傳世佳話。伏爾泰(Voltaire)乃活躍於十八世紀的法國作家,擅諷刺時弊,素有歐洲良心的美譽。即使沙特多番興風作浪牴觸當權,戴高樂仍比之作二十世紀的伏爾泰,公然𥘵護之,充份表現了從政者禮賢下士的氣度。唯意想不到半個世紀後的今天,同一句話居然可演繹成放縱特權階級的罪狀。

事源三月中,作家索爾孟(Guy Sorman)接受《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)訪問,踢爆哲學家傅柯(Michel Foucault)曾於突尼西亞肆意狎童,斥之卑鄙又醜陋。按他回憶,當年的法國傳媒知情不報,皆因傅柯名位如日中天,堪比法國的上帝,無人會想拿其軼事來說三道四。除此之外,他更歸咎法國長久以來包庇文人的傳統,而伏爾泰可謂風氣之濫殤。依他解讀,伏爾泰認為「君子之德」有別「小人之德」,倫理只適用於規範大眾,不適用於制限精英。同理,宗教乃百姓生活之寄托,對上流貴胄來說卻毫無意義。由此,文人一直享受住無拘無束的特權,即便為非所歹,周圍的人亦多半隻眼開、隻眼閉。

而法國這般陋習,理所當然遺傳至六八年那火紅的一代,甚至變本加厲。索爾孟引述法國前教育部長費里(Luc Ferry)於《費加羅報》(Le Figaro)上發表的議論,來輔證己見。費里在題為〈六八思想與孌童〉(Pensée 68 et pédophilie)的一文中,指控當年的左翼思想領䄂為吹捧孌童的罪魁禍首,流毒深遠。這批人主張「幼童非其父母之私產,所有成年人均有權利-甚至義務-去寬其衣、解其帶,以喚醒此受中產階級遮掩的性事。」其中更有人責怪當前教育過份保守,居然排斥師生之間的性事,學校如是,家庭如是。

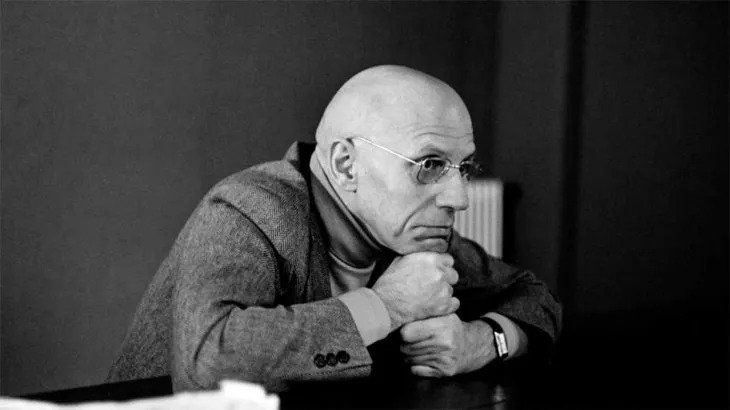

毫無懸念,傅柯正正隸屬「六八思想」的陣營,頻遭衛道之士狙擊也就不足為奇了。再者,人文科學諸家中,傅柯作品的引述次數長期高踞榜首。雖未至於法國的上帝,但無疑堪當左翼群豪的龍頭。故詆譭了傅柯,也就重挫了六八門徒的鋒銳。

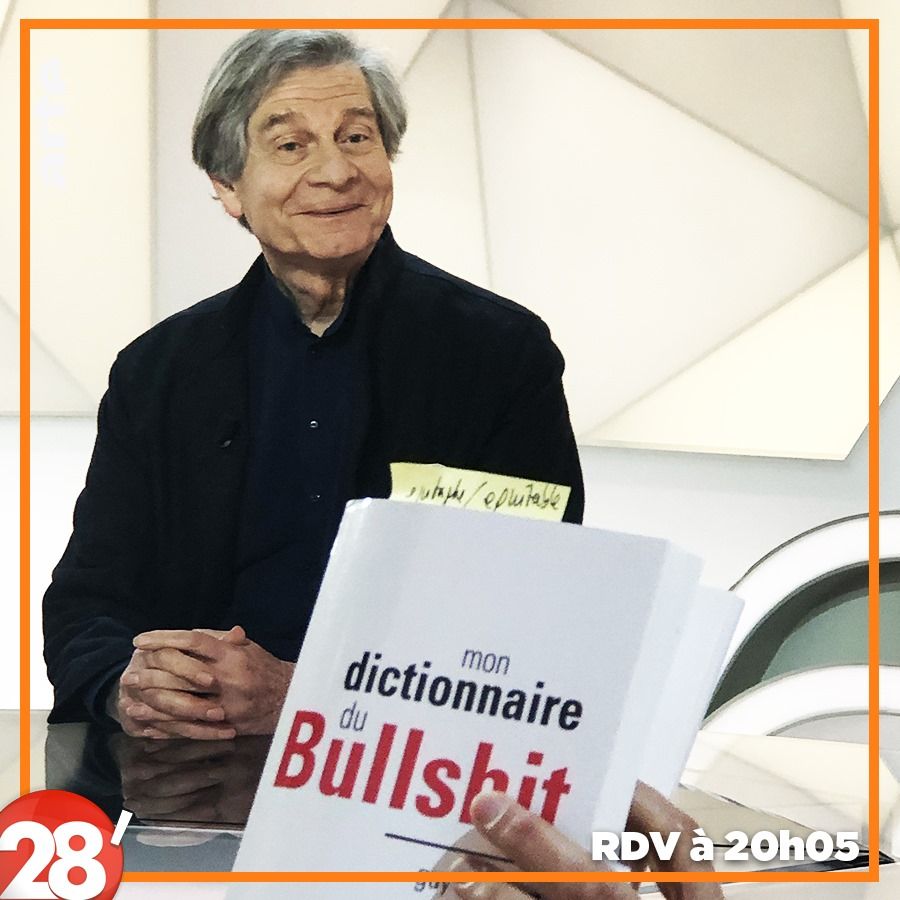

上年頭,索爾孟就曾於雙語月刊《法國美國》撰文一篇,題為〈天才不再是罪行的藉口〉(Talent Is No Longer an Excuse for Crime),狠批法國文藝界陋習,其中就提及傅柯海外狎童的醜聞。唯當時言論如石沉大海,幾乎無人注意。直至本年二月,索爾孟出版新書,題為《我的廢話字典》(Mon dictionnaire du bullshit),其中〈孌童〉(Pédophilie)一章再度提及傅柯,並陸續受傳媒採訪,啞彈才總算引爆,爭議鵲起。

迄今為止,我認為有兩道來自學界的回應尤其值得注意。一道來自加州大學柏克箂分校的哲學教授斯盧加(Hans Sluga),另一道來自左翼週報《星期一早晨》(lundimatin)的匿名作者。

斯盧加單刀直入,認為索爾孟言行相當可疑。他形容對方為一個自封的法國名士,實情只是個自吹自擂的右翼寫手,以謳歌自由市場為業。其叙事他聽來漏洞百出。一來,索爾孟大概不在墓園現場見證惡行,何言之鑿鑿呢?二來,索爾孟不似傅柯會親近的人,卻忽然自稱其友。三來,索孟爾也未曾提起與傅柯的任何對話,遑論談及性事。半世紀後的今天,才忽然公開指控一個作古既久的名人,博乜?又誰能出面回應呢?唯一確定的事,是此舉污衊了傅柯的名聲。故事中的他不單狎童,也侵犯穆斯林墓園,更歧視異族。

《星期一早晨》上的刊文素來匿名,回應索爾孟的一篇亦不例外。作者同樣強調對方的右翼背景,驚訝傳媒及網絡散播謠言之時,竟不會先查查消息來源可靠與否,如索爾孟本人的政治履歷。作者指對方逾四十年來皆服務新自由派的意識型態,志在瓦解法國五月風暴以來的左翼思想遺產。而是次攻詰傅柯,證據欠奉之餘,連枚舉事實都錯漏連連。按《星期日泰晤士報》訪問所錄,傅柯一九六九年居於突尼西亞,實情是一九六八年傅柯已遷回法國,任教於文森鎮的實驗大學,亦即巴黎第八大學之前身。訪問又提及傅柯支持一九七七年由馬茨涅夫(Gabriel Matzneff)所撰的聯署聲明,要求法國調低合法性交年齡至十三歲,但實情是傅柯並未參與該聯署。他支持的是同年發起的另一份聲明。

值得詬病之處,還包括索爾孟如何曲解傅柯學說。按其轉述,傅柯視法律或規範為壓迫形式,由政府及中產階級所強施。然而,作者狠批如此粗讀簡直貽笑大方。使精讀其說,就知傅柯反對如傳統左翼般化約一切矛盾至生產關係,亦反對以法律為典型來分析壓迫。另外,索爾孟往往前言不對後語,出爾反爾。一時說傅柯不在乎幼童同意性交與否,一時又說傅柯傾向信任幼童所同意的性交。一時稱頌傅柯著作影響深遠,自云常常一讀再讀,一時卻呼籲約束其傳播。他與翁福雷(Michel Onfray)誠乃一丘之貉,僅憑軼事、謠言與臆測來月旦人物。作者甚至斥此歪風作「微法西斯」(micro-fascisme),無孔不入。

【非洲風月】

除書齋裏的質疑外,亦有記者四出求證,試圖砌返當年傅柯遊蹤異域的真相。四月頭,雜誌《青年非洲》(Jeune Afrique)登文一篇,駐突尼西亞記者達瑪妮(Frida Dahmani )訪問了幾位西迪布塞的當地人,查詢傅柯一案細節。他也真收集了不少有趣的事跡。

村民聽罷墓園狎童一事,略感驚訝。皆因村中耳目眾多,尤其墓園乃當地聖所,想神遮鬼掩行此大逆,不太可能。村中有見過傅柯的長老,斷言傅柯並無狎童,他只是受過當地青年色誘,也許曾與十七十八歲的少男於墓園一帶短暫見過面。這話與左翼記者丹尼爾(Jean Daniel)的記敍不謀而合。在他那本著名自傳《Les Miens》中,丹尼爾即煞有介事,提到村民印象中的傅柯熱愛日光,並習慣晨起即伏案窗前,俯瞰港灣,此外無他。他又強調傅柯是不折不扣的同性戀,若非村中流氓造謠,則無人會懷疑半分。此情此境,即使換成自由社會中的任誰都一樣,他補充道。

已作古的前總統埃塞卜西(Béji Caïd Essebsi)出生於西迪布塞。傅柯客居當地時,他尚任內政部長。村中有埃塞卜西的親信說:「他不會容忍任何醜聞,但他深知村民會自理。曾有兩名紈袴子弟狎童,皆遭驅逐。」與此同時,有活躍於傳媒界及政治圈的教授爆料,說傅柯當年大概曾與一名十八歲少年有染,而此少年早經特務收買,藉此迫走傅柯。若然此話當真,那傅柯即是中了當局設下的美人計,可謂奇案。有傅柯舊生不以為然,堅稱根本無人迫走傅柯,他走,就單純因為與文森鎮的系上簽了約,並斥流言之風不良。

另邊廂,記者莎龐捷(Chantal Charpentier)卻於德國《時代週報》(Die Zeit)講過另一版本的故事。按憶述,一九六九年復活節假時,他曾與既歿哲學家夏特雷(Gilles Châtelet)共赴西迪布塞,拜候傅柯。當時由一個十八歲姓穆罕默德(Mohammed)的村民帶路,領眾人至傅柯寓所。甫進室,穆罕默德即慵卧梳化上。傅柯見狀,命其收起一副蕩女相,令莎龐捷暗暗詫異。此番度假,穆罕默德一直擔當夏特雷的性伴。而據穆罕默德自述,他之前也伺候過傅柯,供其淫樂。

未幾,傅柯在村中遇上一群十八十九歲的少年,爭相尾隨,大呼其名「米修(Michel)」。他偶爾轉身,向少年足前拋出碎銀,一副居高臨下的姿態。莎龐捷形容當時的他儼然一副殖民主義者的惡俗嘴臉,不敢想像他與村中少年幹過何等荒唐的勾當。但若講到傅柯凌虐少年,莎龐捷坦承取不出證據。

« Je confesse l’avoir vu s’acheter des petits garçons en Tunisie (…) Il leur donnait rendez-vous au cimetière de Sidi Bou Saïd, au clair de lune, et les violait allongés sur des tombes. »

« Il leur jetait de l’argent et disait ‘‘Rendez-vous à 22 heures à l’endroit habituel’’. (…) Il y faisait l’amour sur les pierres tombales avec de jeunes garçons. La question du consentement n’était pas même soulevée. »

莎龐捷坦承取不出證據,索爾孟卻言之鑿鑿,說傅柯就在月光之下、石棺之上強暴幼童。世事真奇妙,原來莎龐捷即索爾孟前妻。兩人分別爆料,口供卻同中有異,可圈可點。兩人均稱一九六九年復活節假跟圑去探過傅柯,但故事卻由墓園狎童,變成包養少年男妓,令案情愈趨撲朔迷離。

這單醜聞畢竟因索爾孟而炒紅,《時代週報》記者當然不能放過,也曾聯絡本人,試圖打探出更多內幕。索爾孟卻回曰:「傅柯的事完全引不起我的興趣。我不屬於巴黎知識圈。我是法國人兼美國人,生活孤懸。我談傅柯,只為探討那長屹法國數百年的雙重標準。」可謂話中有話,耐人尋味。

但他又確實透露了些額外細節。於《星期日泰晤士報》的訪問中,他提到隨行一圑有記者,法國傳媒亦周知傅柯惡行,唯未指名道姓。這次他就點出丹尼爾,說丹尼爾頻頻至西迪布塞度假,順道會面客居當地的傅柯。而丹尼爾的圈子好傳頌傅柯「墓園歷險」一事,引為茶餘飯後的笑談。不知他與傅柯交情如何,但他既然自外於巴黎知識圈,又言於傅柯之事完全不感興趣,那他當時大概只是隨記者前妻同行,再憑街談巷議斷定傅柯狎童。反正他也坦承未曾現場目睹。

《時代週報》記者枚舉出更多輔證。擅為左翼學者作傳的梅西(David Macey)曾記一事,道一九六八年的復活節朝早,有人發現傅柯正與一群幼童共處其西迪布塞之寓所內,自此村中流言四起。傅柯亦曾於一九七八年受訪時,宣稱幼童能好好分辨自己接受互相認可的性交與否。另外,作家卜那(Pascal Bruckner)素知傅柯放縱性慾,亦知傅柯曾於一九七七年參與聯署支持孿童,但他不信傅柯自身就有孿童癖。他反譏索爾孟是個「懊悔中的自由派」(ein reuiger Liberaler),不過為了推銷一本乏善可陳的破書來還債。

【廢話連篇】

走筆至此,活像觀賞電影《羅生門》般,但聽人言人殊,無不可取,又無不可疑,真相零落在每塊碎片所各自折射的鏡影裏。

年輕學者謝瓦列(Philippe Chevallier)乃貨真價實的傅柯專家。除出版過研究傅柯的專著外,也考證過其遺稿。為回應是次風波,他於《快報》(L'Express)上發表議論。除反駁索爾孟外,也指出《時代週報》所載不盡不實,茲列兩點。

一來,他質疑莎龐捷的口供。莎龐捷聲稱一九六九年時,曾與夏特雷同赴西迪布塞。一九九九年六月時,夏特雷自殺,《解放報》(Libération)刊出訃聞。記者哈貢(Marc Ragon)提到前一年曾與之對話,當時夏特雷卻言抱憾,因他無緣會見生前的傅柯。二來,他不滿《時代週報》記者斷章取義,引述梅西的傅柯傳記時,具存心曲解之嫌。傳記只形容過傅柯身處一群幼童中間,靜閱費爾巴哈(Ludwig Feuerbach)的著作。至於村中流言,確實曾有老婦私語傅柯懂魔法或預言之類,此外無他。

另外,謝瓦列又總結三點索爾孟難以自圓其說之處。其一,一九六八年秋天以後,傅柯返回法國執教,不再客居異邦。至今尚無任何記載證明他曾於次年重臨西迪布塞。其二,傅柯因支援突尼西亞學生示威,早受當局監視及恐嚇。他伴侶德菲(Daniel Defert)亦數度肯定有個廿歲左右的青年曾設計陷害傅柯。故難以想像幾個月後,他竟可若無其事重臨舊地度假,而不驚動四周。其三,有悖索爾孟描述,傅柯未曾享譽「哲人王」或「法國的上帝」。自他一九六六年出版《詞與物》(Les mots et les choses)後,他即備受左右兩方夾擊,從不間止,死後亦然。

有鑒及此,《快報》記者亦順便訪問過索爾孟。他不以為然,重申傅何其人其事他不感興趣。一本三百頁的書中,寫過區區兩行談及傅柯,沒想過傳媒鎂光竟兀自投射其上。他寫作初衷為蕩除久積法國的道德雙重標準。剛好,他舉了傅柯為例,換成紀德或沙特亦未嘗不可。問到他可曾聽過前妻點名的青年穆罕默德時,他反詰如何分得清二十來歲的青年與十四歲左右的少年。他只能肯定簇擁傅柯身周的那群盡是小孩,而非中年男人。之所以惹人反感,他覺得自己觸犯了「傅柯教」(la secte Foucault)的禁忌,對人家的偶像說三道四。

迄今為止,傅柯親朋均不願正式回應索爾孟的指控。而其生前伴侶德菲亦堅持不公開談論傅柯的私生活。畢竟人事俱渺,若無新證,正反雙方均難以給予一錘定音的答案。

話說回來,為何那本惹起爭議的新書會名作《我的廢話字典》呢?作者當然非指全書廢話連篇,而實借鏡了哲學家法蘭克福(Harry Frankfurt)那本一度暢銷的小書《論廢話》(On Bullshit)。按這本小書分析,廢話之所以為廢話,其本質在言者根本不關心真假,只欲含混其詞來達成其他目的。如此,廢話可謂充斥日常生活,尤其在人人皆能輕易發表意見的今天,更顯貼切。另外,索爾孟同時向法國文豪福樓拜(Gustave Flaubert)致敬。福樓拜有本寫足大半生繼於死後出版的雜記,叫《庸見字典》(Dictionnaire des idées reçues),專門收錄他從同代人身上觀察到的陳腔濫調,加以冷嘲熱諷。至於《我的廢話字典》,自然旨在收錄任何索爾孟判斷為廢話的當世流行觀念,當中就包括他念茲在茲的道德雙重標準。

這齣《羅生門》般的鬧劇也屬一面照妖鏡,從中可窺探左右兩翼的智囊如何泥漿摔角、刁難護短。姑勿論狎童醜聞之真假,詆譭敵營領袖之人格,賴以貶損對方立場,可謂行之既久的筆戰策略。唯此風一長,恐易養成大眾思想上的惰性,因人廢言,鼓吹犬儒。反正人人的話皆不宜盡信,倒不如誰也不信好了。法蘭克福即於《論廢話》一書中講過:「比起謊言,廢話更是真理的讎敵。」原因在人一旦失去辨別真假的信心,要麼放棄求真,黑白不分,要麼同流合污,從此廢話連篇。(Someone who ceases to believe in the possibility of identifying certain statements as true and others as false can have only two alternatives. The first is to desist both from efforts to tell the truth and from efforts to deceive. This would mean refraining from making any assertion whatever about the facts. The second alternative is to continue making assertions that purport to describe the way things are but that cannot be anything except bullshit.)