報導》取徑英、法、義的「翻譯絲路」:西班牙譯者博愛偉(Alberto Poza)談台灣文學的西語外譯

文|林新惠(作家、文學研究者)

編按:近年來,在「文化部翻譯出版獎勵計畫」推動下,多部台灣作家的書籍被譯成西班牙語和加泰羅尼亞語,在西班牙出版。

其中最引人注目的包括:凃妙沂書寫西拉雅族祖先故事的《烏鬼記》(Black Ghost Siraya. Relatos de Taiwán,2023)和吳明益的《複眼人》(L'home dels ulls compostos,2022),後者由在巴塞隆納自治大學任教的Mireia Vargas-Urpí翻譯成加泰隆尼亞語,並榮獲第8屆加泰隆尼亞筆會翻譯獎、第4屆馬塞拉.德.胡安翻譯獎。近日,紀大偉的《膜》(Membranas)西班牙譯本則由博愛偉(Alberto Poza Poyatos)翻譯完成並出版。

在台灣文學與國際接軌的過程中,翻譯者的角色特別重要,往往也是選書人/書探,以及國外出版社與台灣作家的溝通橋樑。今年8月,博愛偉來台進修,Openbook閱讀誌邀請新銳作家林新惠進行專訪,探詢他如何從傳統漢學研究轉而成為台灣文學的翻譯者,以及對台灣文學在西班牙的出版觀察。酷熱的8月初,與西班牙文譯者博愛偉(Alberto Poza Poyatos)相約於台南市區。從保留老宅階梯的Atem coffee咖啡廳,循著蜿蜒小巷走到開基玉皇宮,沿途在榮興水果店逗留,喝一杯冰涼的果汁。

目前在馬德里自治大學(Universidad Autónoma de Madrid)擔任助理教授的博愛偉,並非首次造訪台南。他第一次來台灣已經是12年前,當時他還是馬德里自治大學亞非學系的大學生,專攻中國文學與歷史,因為學校提供的交換機會來到國立台灣大學。

事隔12年,博愛偉已經從同一間大學的學生成為助理教授,更從原先對於中國漢朝歷史與文學的關注,轉向探究台灣酷兒文學與殖民歷史的交織,甚至成為台灣文學的西班牙語譯者,陸續翻譯了李昂、陳思宏、紀大偉的長、短篇小說。

➤從文學中感受和尋找遙遠地域的文化異同

博愛偉提到,在他大學及研究所的訓練中,關於中國或華語地區的資訊,大多強調這些文化的「異」——遙遠東方的文學、歷史,與全球北方(Global North)文化的巨大差異。這個差異一直深深吸引著博愛偉。

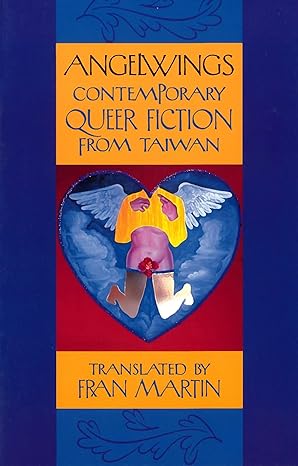

然而,研究所時期漫步在倫敦大學亞非學院(SOAS)的圖書館時,他意外發現了《天使的翅膀:台灣當代酷兒小說選》(Angelwings: Contemporary Queer Fiction from Taiwan)這本書。這部小說集由墨爾本大學馬嘉蘭(Fran Martin)教授編輯,收錄了台灣當代具代表性的酷兒及同志小說,包括朱天文、朱天心、吳繼文、陳雪、邱妙津等人的作品。

讀到此書時,正在經歷自我探索的博愛偉才赫然發現,原來他一直以為「非常不同」的華語文化圈,其實並沒有那麼不同。在世界的不同端,也有人經歷著、書寫著自己正困惑與掙扎的事情。儘管世界各地都有關於自我探索的小說創作,博愛偉卻透過這批台灣作品,發現了台灣和西班牙的共通之處。

博愛偉指出,觀察兩地的小說如何描繪未來,能感受到西班牙與台灣在走過獨裁政權上的相似性:兩個國家都經歷過漫長的獨裁統治,以及獨裁政權結束後的文化爆炸。對他而言,《天使的翅膀》中收錄的小說,反映的正是解嚴初期,台灣走過那段資訊爆炸、世界從此不同的「成年禮」(coming-of-age)。

尋找兩個看似遙遠地域的文化相似性,從此成為博愛偉翻譯、研究及推廣台灣文學的核心概念。他提到,台灣酷兒小說之所以特別能吸引歐洲讀者,是因為當時的台灣文學吸納了很多歐美文化的符碼,例如文學、電影、文化現象等等。「這些文化混種的現象,也許沒有在西班牙文學發生,也沒有在中國文學發生,但可能是《膜》在歐洲的翻譯推廣非常成功的原因。」

➤台灣文學在西班牙譯介的漫漫長路

博愛偉最初開始翻譯華文作品,是因為撰寫期刊論文以及教學的需求。而在課堂中,他很快發現,比起所謂「經典」的中國文學,小眾的台灣文學反而更能獲得西班牙大學生們的迴響。想讓學生接觸更多不同面向的作品,也就成為博愛偉持續進行翻譯工作的動力。

不過,台灣文學在西班牙的翻譯出版市場還有漫漫長路要走。博愛偉提到,雖然西班牙讀者非常習慣閱讀翻譯文學,但在華語的翻譯出版上,出版社通常會傾向優先翻譯「經典」作品。而所謂經典,大多是指得過國際大獎的作家的作品,例如曾獲諾貝爾文學獎的莫言,因為有獎項的加持,出版社評估可能更有利於行銷推廣。或者已有影視改編的作品,如劉慈欣的《三體》,也被視為具有行銷潛力。

此外,西班牙出版社也常會鎖定已有法文或義大利文譯本的作品。博愛偉認為,可能因為法國和義大利的漢學研究相對成熟,培養華語人才的歷史也更長,因此這兩國都有能夠從華語直譯為該國語文的人才。

博愛偉提到,他屬於西班牙中文系畢業的第一個世代。可以想像,在此之前,由華語直譯為西語的譯本非常難尋,也時常需要透過間接翻譯。博愛偉笑說,這條從華語世界,經過法國和義大利才抵達西班牙的過程,是一條「翻譯的絲路」。西班牙當地較容易找到從英、法、義翻譯為西語的人力,因此很常見由這三種語言的譯本轉譯為西語的作法。例如李昂的《殺夫》,便是從英文翻譯為西班牙文。

博愛偉這趟台灣行,正好與他的好友、暑假回台南探親的汪佑宣會合。目前於西班牙巴賽隆納龐培法布拉大學(Universitat Pompeu Fabra)修讀翻譯與語言學博士的汪佑宣,熱愛西語文學及翻譯,她曾與博愛偉一起參加格拉納達大學翻譯比賽,兩人共同翻譯的作品獲得了第二名。

汪佑宣補充,在西班牙,來自東亞的翻譯文學,仍然有將女性、女體「東方主義化」的現象。西班牙讀者仍然習慣將亞洲女性與「受害者」形象連結。她認為這很可能也是《殺夫》在西班牙很受歡迎的原因——受害的女性、弱勢的亞洲國家這兩個深刻相連的意象。

另外,汪佑宣也指出,來自日本或中國的翻譯文學,在封面設計上往往強調裸露或引人遐想的女體,且伴隨著和服、旗袍、漢字等等「很東方」的元素。

➤跨越文化與時代的疏離感,難以跨越的語言情境

如果前述這些依循刻板印象操作的出版模式,強調的是東方文化的「異國感」,那麼,翻譯紀大偉的《膜》,則是反其道而行。

從《膜》西語版的發行和迴響,博愛偉看到的是普遍性的感同身受。「尤其在疫情之後,讀者對於《膜》當中描述的疏離感非常有共鳴。」博愛偉提到:「《膜》最後揭露女主角的身世都是捏造的,這件事很像是我們身處無所不在的社群媒體的感覺。我們被曝露在科技公司給我們的訊息中,而我們不知道那是真、是假。我們每一天都和難以描述的不確定性共存。」

這些在社群媒體時代的感受,已經不再侷限於特定的語言和文化。因此,寫於1995年的酷兒科幻小說《膜》,在當代所召喚的也許已經不是性別意識上的叛逆,而是凸顯出超越文化與語言的共感。

儘管在兩個語言和文化中找到許多相似性,博愛偉也坦承,有許多跨語境的翻譯十分困難。例如,《膜》中以孩童視角稱呼女性醫生為「醫生阿姨」,這個稱呼讓博愛偉非常困惑。「在台灣,人們常會稱呼沒有親屬關係的人為阿姨、叔叔;但在西班牙,我們不會這樣叫。西語中,一旦用了阿姨或叔叔等稱謂,就是指涉某種親緣了。」

博愛偉曾為此詢問《膜》的葡萄牙語譯者(葡語譯本近日即將出版),葡萄牙譯者也認為非常難譯。後來,兩人都捨棄「阿姨」,僅保留「醫生」。

另外,將不講究詞性的中文,翻譯為講究詞性的西語,也是困難重重。西班牙語及多數歐洲語言的名詞都是有「性別」的,名詞或稱謂的性別,會影響冠詞、形容詞及動詞的變化。

博愛偉舉例,在翻譯李昂的《有曲線的娃娃》時,故事最終出現的怪物,其性別非常重要。「如果我翻譯成陽性,那這個故事可能是呈現女性在父權社會受到的壓迫;如果我翻譯為陰性,那這個故事可能暗示女主角內心的同性情慾。儘管故事中有描述此怪物有胸部,但我不希望僅僅因為胸部,就推斷一個個體的性別。」最終,博愛偉盡可能地在翻譯中避開性別指涉,並在故事前加上說明,表示身為譯者,不應揣測未明的性別表徵並誘導讀者的詮釋。

➤翻譯台灣文學,看見不同於西方史觀的另一種時間性

博愛偉希望未來除了性別與酷兒小說,也能將台灣的歷史文化譯介到西班牙。博愛偉對於楊双子的小說非常感興趣,不過也擔心西班牙讀者不太明白「女同志」與「百合」的區別。

楊双子的小說引起博愛偉興趣的,不只在於結合了百合與日治時期歷史這一點。最讓他好奇的是,台灣、日本及韓國等地,似乎都對「高中生活」有某種眷戀。在他看來,東亞學生的高中生活充滿升學壓力,甚至還有補習文化,「看起來一點都不快樂」。但是,無論是小說、影集或漫畫,都時常將角色設定為高中生,並以高中生來表現一段快樂熱血的故事。

這種東亞特有的「懷舊」,或許並非東亞專利——至少在博愛偉身上可找到共鳴。過去這12年裡,博愛偉已來訪台灣多次。他說,他很喜歡不斷來到同一個地方,透過每一次重訪,去回憶上一次發生了什麼,這一次改變了什麼,以及,每次重訪之間又經歷了什麼。

酷兒理論讓博愛偉學習到和所有不確定性共存,而在接觸並翻譯台灣與東亞文學的過程中,他看見了不同於西方線性進步史觀的另一種時間性——一面向前,也一面向後,不對未知強加解釋。身兼翻譯家和學術工作者,博愛偉透過文學,找到自己獨一無二的酷兒性。●(原文於2024-08-21在Openbook官網首度刊載)