我也帶不走西方|在巴黎的那場誤會

剛剛查前天在書展寄的包裹,已經送達我的城市了,二十分鐘前的狀態是「配送中」,期待今晚回家就會收到。其中有本我最掛念的書,購買當天在飯店翻閱了一下卻捨不得讀太多,隔天又帶去現場和其他書一起寄送。

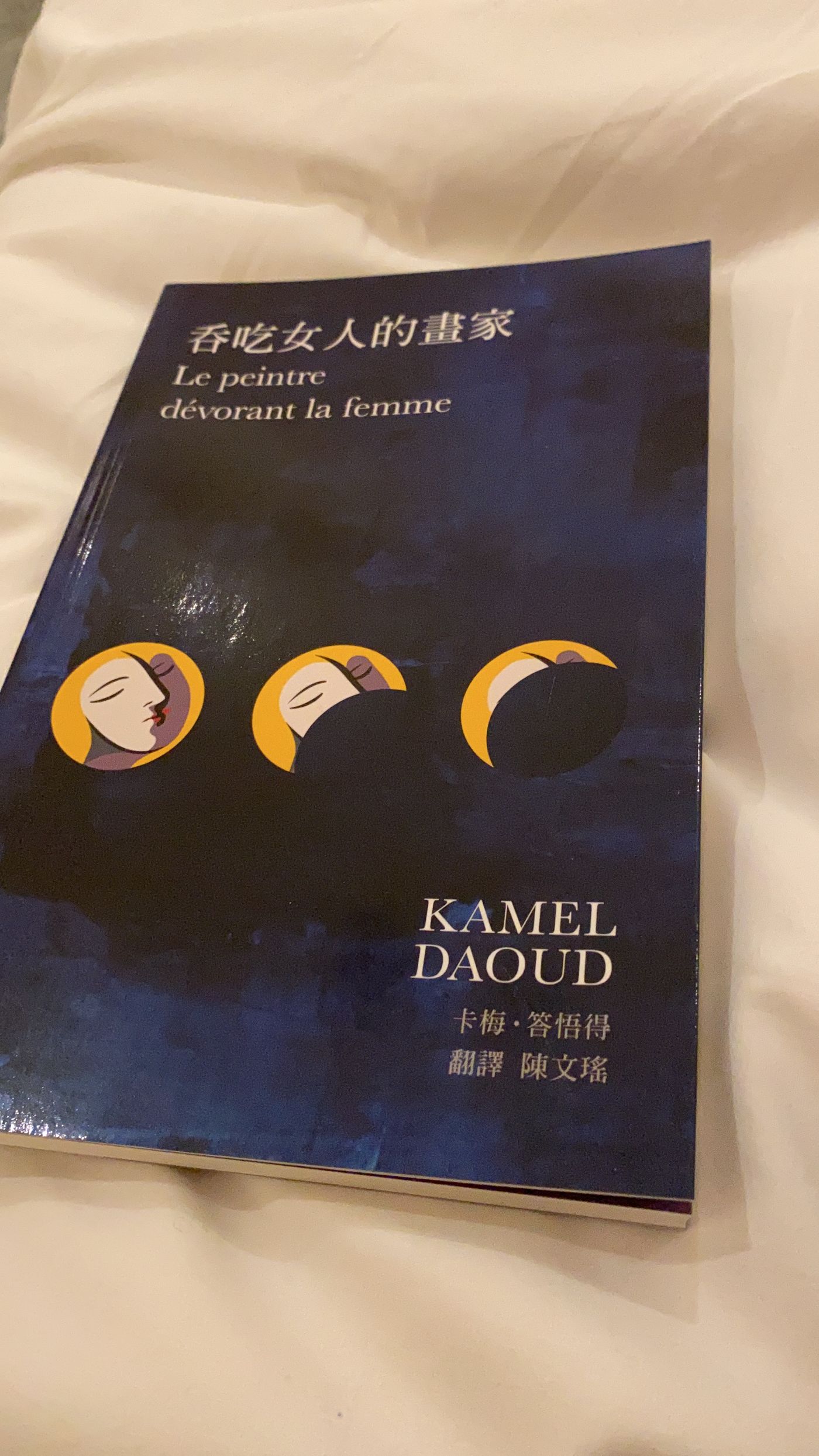

阿爾及利亞籍記者、作家Kamel Daoud寫的《吞食女人的畫家》是那書箱中我預計先讀的一本書,他曾寫過一本與《L'Étranger》對應的《Meursault, contre-enquête(中譯:異鄉人——翻案調查》,短短的一百多頁卻折磨四百多個日子,當時我寫下:

你寫給我的那本書,我反覆讀了十四個月卻不真的明白,你說的那個語言,我能理解但那並不是我們的母語。

四百多天來,我試著拆解、分析再轉換,才發現自己把你投射在一個我曾經喜歡的人身上,那人也有著跟你一樣的文化背景。你們自認是異鄉人不只是居住在他鄉或使用別人的語言創作,而是找不到靈魂的歸屬。在你們的文化中「靈魂」似乎很重要。

我和某些人的情感或關係都沒有維持過十四個月,但我不想拋下你。我必須讀懂,因為你代表另一個我欣賞的人——你還用了他的故事來表達你的觀點——我確實以此為由才在書店買了那本書!

讀了頭幾頁又想寫給你,或許這次真的會寄出吧?

如今,讀你寫的〈巴黎是一塊聖石,潔白無瑕〉那句「我想佔有西方,而我做不到」,我狂妄地在社群評論「這讓我想起《在巴黎的那場誤會》」,我們的存在並不是起於異鄉,我卻從那裡才想起自己的存在。

那位名為Kamel的阿爾及利亞裔法國人,他有Albert的中間名(我一直認定是受了卡繆影響),他說自己讀大學時的專業因那幾年恐攻受到影響,「巴黎大學不會接受阿拉伯名字的人就讀醫學專業,所以我才選擇讀經濟,但後來想想也是天意,我不到三十歲就有兩套巴黎的公寓」,而我一直沒有證實這段話的真偽,我認識的另一位與他同齡的阿拉伯人當時也正是巴黎第五大的醫科生。

醫科生是Mehdi,父親來自摩洛哥,母親是法國巴黎人;Kamel的母親是義大利人,他的父母八零年代在巴黎讀書相戀,留在巴黎生活,我相信他們的父親都是想逃離北非的生活情境(即使他們都是中產階級),至少那年代還能在巴黎追求「法國夢」,他們經常提起九零年代的巴黎,說那是美好的時代。

Mehdi的外觀比較接近阿拉伯人,棕色皮膚和深色頭髮,Kamel其實與法國白人無異,頂多像曬過太陽的,甚至還是金髮;兩人的差別是Mehdi全家都是無神論者,而Kamel的義大利母親也跟著父親改信了阿拉,全家人都是穆斯林。

我曾問Kamel:這樣的信仰轉變不會很大嗎?他說,「不會,穆斯林唯一的要求就是相信阿拉是真主!」當時我不可置信地問:「所以,只要我把耶和華改名為阿拉就好嗎?」這對我來說是很荒謬,打死我都做不到,或許他的母親只是為了愛情而妥協吧?畢竟虔誠的基督徒或穆斯林都會立志要嫁娶相同信仰的人,我也不是沒見證過穆斯林男人的堅持,能改變的也只有不吃豬肉。

回到你說,一個阿拉伯人走在十四區,特別在恐攻頻繁出現的年份,別說一個有棕色肌膚的男人會感到不適,即便我有著東亞人的偏亮黃皮膚依然感覺自己被人盯著看,有人會質疑說「到處都是亞洲人(或者有色人種)」但我就莫名的心虛⋯⋯起於某天離開Montparnasse的高級商店,被兩位高大的黑人保全搜包包,搜身後想大喊:「大家請看,我包裡沒有贓物!」。

當時想著,若我看著一個亞洲臉孔被攔住,也自然誤會他,那樣的陣仗對付著一個清白人。

而我,一次電車逃票都沒有過。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!