他在北京做日結:低薪、漂流、青春

北京高碑店,東四環外的一棟寫字樓,羊住在最高層22層。這是一家新開的青年旅舍的房間,有8個床位,最近床位月租由700塊漲到了1200。房間有面很大的窗,對面是民航總醫院,沿京通快速路往西看去,可以眺望高樓林立的CBD。羊告訴我,只有到了晚上,看著那邊繁星點點的燈光,才感覺北京是個繁華的都市。他多次進出國貿及周邊大樓,那裏的生活與他有關,但好像又關系不大。

2017年,羊初來北京,想當一名文學圖書編輯。他高中肄業,曾去飯店當服務員,在各地的電子廠當流水線工人。再次返回北京,他做過幾份短暫的工作:健身房的地推、青旅的前臺、小程序運營。不過這些工作都讓羊感到不快,之後他成了日結工。

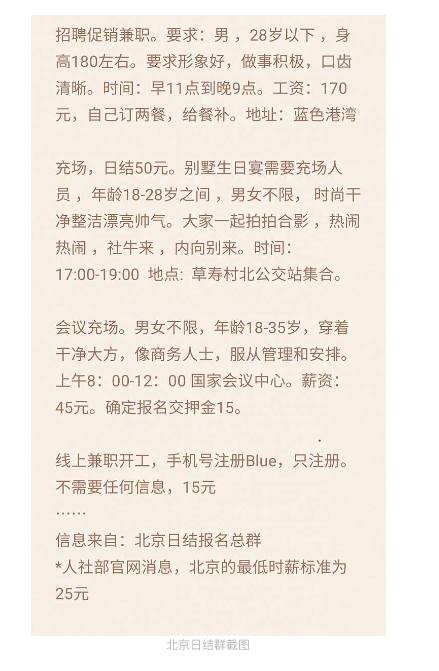

十四億人的首都,有著龐大的日結市場。北京的馬駒橋,類似於深圳的三和、蘇州的三裏橋、臺北的艋胛公園。天還沒亮,就有人在排隊,等著被工頭選中,去往某工廠的生產線、某物流園區的分揀站、某個建築工地……但羊從不在馬駒橋找工作,他只用打開手機,緊盯著日結工的微信群。

群裏的工作遠比馬駒橋靈活、多元,但酬勞同樣低廉,遠低於法定時薪,也會被克扣。發傳單、充氣玩偶、搬家工、舞臺搭建、發型模特、肢體采集人、陪診……北京還有大量的充場工作。所謂充場,就是假裝成某個人,比如產品發布會的觀眾、某公司的員工、看房的客戶或者某富人的親友,可以讓生日會看似很熱鬧。總之,你的任務是烘托出某種經濟繁榮的表象,或者虛榮心的泡沫,然後拿走幾十塊的報酬。

「身上沒錢的時候,會覺得還是做日結好。一天起碼可以賺到100塊。如果找個地方上班,一般要等一兩個月才發工資,吃喝都保證不了。」對羊來說,日結工像是一種兜底,但也成了一個無法擺脫的怪圈。幾年過去了,來北京時的願景,和當下實際過的生活,就像是兩條分了叉的小徑。

文學青年,到北京去

2017年夏天,羊結束了在青島某電子廠的工作,來到北京。來之前他投了一些簡歷,有兩家圖書公司邀請他面試。但最終的答復都是,他們需要一個有經驗的文學編輯。其中一家建議他試試發行部門,但羊卻說:「我想做編輯,不是很想進發行部門。」

我問羊,為什麽會有信心做圖書編輯?羊說他喜歡文學,在豆瓣上認識一個人,「他也沒有學歷,但在北京當編輯,好像是武漢大學肄業的。」

「這不好比吧,畢竟你是沒念完高中的電子廠工人。」

羊沈默片刻,說「當時沒想這麽多」,接著講起之前的經歷:「我93年出生,沒上完高中。因為學不好理科,搞不明白那些公式,也不太適應學校的生活。從初中開始我就喜歡看書,喜歡文學。我那時喜歡《麥田裏的守望者》,還有阿來、余華的小說。在豆瓣上認識一些網友,感覺他們都是做編輯的。我也想試一下。」

「我老家在山東H市北部的一個縣城。爸爸長期不在家,和村裏人去建築工地打工,去過廣西、廊坊等地,幹幾個月就會換地方。有時也在家附近的工廠上班。17歲時,我就離開家鄉了,感覺家鄉太小,沒什麽好玩的。出來的時候,身上沒什麽錢,就當酒店服務員,包吃住的工作,給人上菜、端茶倒水。「

「從19歲到24歲,我去過昆山、上海、杭州,都是電子廠。除了這個,我不知道可以幹什麽。這工作有點枯燥,但能忍下來。下了班,挺累的,簡單吃點東西,就不想出去玩了。為什麽換廠?我堅持不了太久,幹一段時間就會回家,呆著,啥也不幹。過完年再去一個新廠。那時我也挺想戀愛的,但很內向,不知怎麽開口。現在我沒太多想法了。那時候稍微存了點錢,但不多,當時挺能花錢的。」

來北京時,羊才25歲。那一年他常逛百度的「北漂吧」,認識了不少人,還把這些人拉進一個微信群。面試圖書編輯失敗後,羊無所事事,需要一份工作。群裏有人發了信息,說草橋的一家健身房要開業,正在招會籍顧問,提供免費宿舍。

羊去試了試,發現這工作挺難的。他性格屬於慢熱、內向型,無法想象在大街上找人搭話、要聯系方式。上崗前,健身房做了好幾輪培訓,熟練推銷的話術,讓員工們互相演練。上了街,慢慢適應後,羊才發現,培訓內容有些多余。大多數人根本沒時間聽你講什麽,往往是,塞給對方一個單頁,要聯系方式,說一句「開業後聯系」就完了。

這工作很短暫。健身房開業後,就不需要那麽多會籍顧問了。當然,所謂的提成也不靠譜。你離職後,後續的辦卡業績就和你無關了。羊告訴我,他只幹了四個月,平均月收入只有3000元,基本只拿到底薪。健身房的年卡不到一千塊,如果有提成,會先給引導辦卡的銷售,之後才是要到聯系方式的地推銷售。

過完農歷新年,2018年初羊又來到北京。他去了大興棗園的健身房,沒等裝修完就離開了。每天早上,員工們要排成方陣,開會、喊口號。「我感覺很糟糕,我不太喜歡幹銷售。我性格喜好安靜,不喜歡每天雞血滿滿的感覺。」

說起來,羊有點懷念第一次當地推時的生活。那時他剛來北京,每天的工作就是在外溜達。這種自由自在的感覺,是在工廠上班體驗不到的。這種自由經驗也不知不覺地影響了他後來的生活。

那一年羊還不斷給圖書公司投簡歷,也得到過一個面試機會,不是編輯,而是助理,在辦公室掃描、印刷文件和樣品。他臨時有事回家一趟,沒想到那公司很快招了其他人。羊感到後悔,他覺得如果進了這家圖書公司,說不定還能轉崗做編輯。

漸漸地,羊放棄了當圖書編輯的理想。

工作漂流

成為日結工之前,羊做過一份辦公室的工作。那是2019年初,放棄去圖書公司後,他想進新媒體、電商等行業,一家教育類初創企業聘用了他。

公司在朝陽門的一棟寫字樓裏,辦公室只有30平米。羊和同事們的交流很少,銷售們在外面跑業務,很少來公司,坐在他對面的是幾個程序員。羊和另一個年輕人負責運營,具體工作是拿著教授給到的資料,把幼兒培訓機構的圖片和文字介紹上傳進小程序裏。這工作很枯燥,只需要復製、粘貼就夠了。羊不適應這樣的白領工作,每月固定工資5000元,卻要自己找住的地方、吃飯得自己花錢。哪怕一直租的是床位而不是單間,錢也不夠。

離開健身房後,他曾找過一份青旅前臺的工作。每天12個小時,早八晚八,上兩天、休兩天。羊覺得不太累,只不過長時間在一個狹小的空間,會感到疲憊。他比較滿意這份工作,上夜班時偶爾能睡一會覺。盡管月薪只有3000元,但包吃包住,生活也沒什麽負擔。只不過幾個月後,青旅重新裝修,用人製度也變了。同樣是12小時輪班,但變成了上六休一,工資不變。羊沒有立即離開,當時快過年了,他想著隔年再找一個在辦公室的工作。「心裏很矛盾。寫字樓的工作,都是一天坐那兒,太枯燥,也不管吃住,花費挺大。」

每天早上,從呼家樓地鐵站換乘的時候,羊會感覺很難受。「一到人多的地方我就焦慮。北京那麽大,那麽多人都擠著地鐵去上班,圖啥呢?」

在青旅工作了幾個月,羊就辭職了,他想找一份更好的新媒體運營。「我找了兩三個月,始終面試通不過。人家說,不想要從頭帶的新人。不去面試的時候,我就在青旅玩手機,看電影、刷短視頻。有時候去網吧上網,在公園裏逛逛。再之後,我就做日結工了。」

從事日結,讓羊見識了一個更廣大的世界,更辛苦、更不穩定。

日結做了一年多時間。2021年4月,通過豆瓣的青旅招聘小組,羊應聘上了青島一家民宿的管家。沒有其他同事,他要獨自管理18個房間,負責入住、退房,以及打掃清潔。只有在旺季的時候,老板會聘請專門的保潔阿姨。雖然幾乎沒有假期,但羊對這份工作很滿意。平日裏,沒有同事、老板,他很自在。來住民宿的人,大多都是剛畢業的年輕人。羊說,看到這些年輕人,心裏很羨慕,也很開心。自己年輕的時候不知道珍惜,到了年長時,突然發現了青春的美好。羊有一間獨立的臥室,這在北京是無法想象的。淡季裏,羊每月可以拿到5000元,到了旺季,工資能拿到8000元。他想一直幹下去,但到了11月,疫情管製升級,民宿改成了長租。客人變少了,老板決定自己來管理。

羊回到北京,成了一名日結工。

從掃樓到充場

每個月羊要工作27或28天,才能賺到4000元。這幾天,他沒找到合適的零工,就去做掃樓的活。從下午3點開始,在管莊的老小區,爬樓發辦理寬帶的廣告。如果快的話,3小時就能發完手頭的傳單。雇主會派人進行抽查,沒問題的話,結算110元。

中介管這種活叫「掃樓小蜜蜂」。我想起了念大學時,一個漢口的室友問我們知不知道「酒吧小蜜蜂」, 說話時他露出成年男人特有的微笑。他接著回答,就是陪酒女。她們作陪時,盡量多喝酒,喝的太多就會吐。吐完繼續陪下一個客人喝酒,直到下一次嘔吐。

羊告訴我,他之所以一直呆在北京,是因為這裏的工資更高。其他城市類似爬樓的活,最多給你70到80元。掃樓很辛苦,去的都是些沒有電梯的老小區,幾天下來,腿會很酸,不想下床。

掃樓者拿到一單110元的報酬,寬帶公司可能給了中介200元,90元被抽成了。一般情況,日結工們無法直接聯系雇主。「有次我們去路口發傳單,兩小時拿了60元。後來商家主動加了我微信,他說給了中介110元。第二次他直接聯系我,給了80塊。這樣雙方都劃算一些。但這種情況不多。」

每天,各類會議、論壇、峰會在北京舉辦,有大量的日結工需求。比如搭建舞臺就有三份工作:大屏安裝、舞臺搭建、燈光布置。哪怕是一個新手,也可以在專人指導下,分擔一些重活。幹一天你可以得到150元到200元的酬勞。

會議的主辦方還需要現場協助人員,幫嘉賓進場、簽到、倒茶水、運物料等等。大多數情況,日結工們需要自備皮鞋、黑長褲、白襯衣。剛入行時,羊常去當會議協助,他稱薪水普遍很低,夥食待遇也一般。為數不多的一次,是參加科技部的一次會議,他負責給參會的專家倒水。每天有200元報酬。羊還記得,他們跟著吃酒店的自助餐,晚上也睡在同一家酒店的大床上。

去年618購物節,羊當過物流分揀員,為了每天300元的高薪。「在門頭溝。你可以睡覺,但要24小時待命,只要車開來了,你就要卸貨,時間挺難熬的。那個快遞點在一個空房子裏,他們給我們買了新被子,就睡在木板上。挺熱,沒風扇,也沒法洗澡,我們就這樣呆了72個小時。」

對於馬駒橋,羊是陌生的。他表示,應該只有懂技術的,比如電工、泥瓦匠在那邊等工作。當然,很多人清晨去馬駒橋,也是為了等到和羊做過的類似的日結。某種程度上,新的招工方式正在拋棄馬駒橋,這不只是互聯網造成的,也和大量失業的年輕人有關。

羊告訴我,隨著對日結工市場越來越熟悉,他的選擇變得更靈活,幾乎不再幹耗上一整天的活。他退掉了一些兼職大群,只保留了幾個小群。這幾個群只發某一類細分的工作。羊喜歡找些只要花兩三個小時的小活。順利的話,一天可以做三份工。

逃離辦公室後,羊覺得通勤並不麻煩,反而很喜歡這種流動的感覺。他形容這些小活就像是跑著玩兒的一樣。「比如有些人專門轉賣茅臺酒,會雇人先去買。我們會去華聯超市,帶著身份證,排隊買。你到了櫃臺,中介會轉錢給你,更多情況是拿他的支付寶二維碼。每取一次茅臺,能賺50塊,一般兩三小時就完事了。」

羊還常去當肢體動作誌願者。他會坐在一臺汽車裏,聽工作人員的指示,擺出不同的動作、表情,用來訓練汽車的人工智能系統。還有一種工作,是在醫院幫人買藥,或問診。更多時候,羊只需要打一個視頻電話,讓外地的患者直接和醫生溝通。

這些小活中,充場是最常見的一類。所謂充場,就是扮演成其他人。最簡單的是會議充場,你只需要坐著,還能玩玩手機。但薪水很低,甚至遠低於幾年前的市場價。參加一場三到五小時的會,往往時薪在10元左右。一般會場外都會有一個自助餐吧,放著甜品、蛋糕、三明治,還有全自動咖啡機,有服務人員為你操作。充場的人很少去吃,因為有領頭盯著你。羊說,「你就是個充場的,和真正的嘉賓不一樣。」

另一種是假裝成公司的員工。羊告訴我,去年幾乎天天都有這種,今年偶爾才會看到。一般去的都是小公司,充場可能是為了應付上級領導或者投資人的視察。羊去過一次催債公司,他就坐在工位上,看著正式員工不斷打電話。羊記得,他們的態度很溫和,只是說,你欠了多少錢,該還了,再繼續打下一個電話。他懷疑,這種客氣的態度是不是和有人視察有關。

充場,是一種現代社會的遊戲。羊不太喜歡去的是樓盤充場。一般是一個地產銷售,或是鏈家的中介帶你過去,接著樓盤銷售會給你倒杯水,讓你看沙盤,請你坐在沙發上,聊聊市場價格、預算、利率、戶型、朝向等的優缺點。他不知道這位客戶是裝的,帶你來的銷售則在一旁看著這場表演。

「帶我來的銷售,每月有帶人來看房的任務,完不成要扣工資。所以,他們會找人充場看房。一般酬勞是50塊,會要求和樓盤銷售聊一個小時,但我聊不了那麽久,感覺也裝不像。有一次售樓處真的以為我會買房,那個銷售之後額外給了我100塊獎金。」但另一次羊連工資都沒有拿到,銷售只給了一個路費,認為他演得太差勁了。

羊的生活,如同一個搖搖晃晃的不倒翁。有時候他很想找一個工作,但往往又回到了日結生活。

當然,日結並不完全是被迫的選擇,羊認為挺自由,並習慣了這種慣性。他也試圖離開,面試了濟南一家電商公司。崗位是客服,一個月3000多元,包住宿。但羊還是放棄了,他想到了在朝陽門的寫字樓。

「在辦公室上班,呆在角落裏,像是跟世界失去了聯系。而做日結,每天都能在北京跑,可以看到很多人,感覺特自由。街上那些人,我不認識他們,也不知道他們是幹什麽的,但我可以想象一下他們的生活。也許,他表面平靜,但生活正在發生大事。

「我知道,一直做日結也不是辦法。不去找工作的時候,想找工作。真找到了,我又不想上班了。最後還是做日結,做慣了,就不想上班了。」

未來?

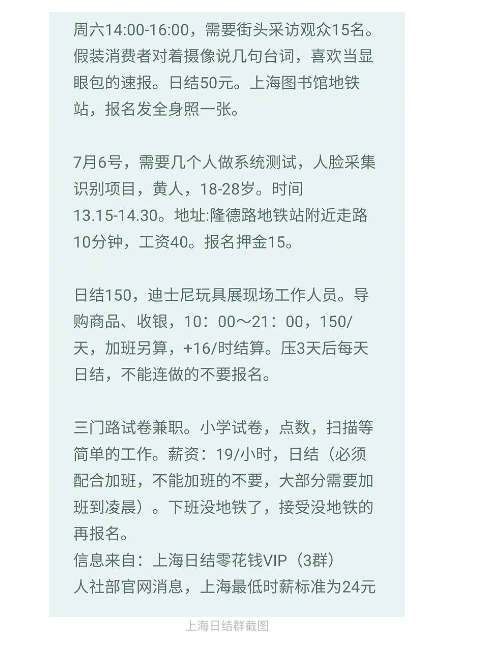

羊也想要改變一下生活,他去過上海,呆了十多天,那是2020年。他認為上海是一個大城市,也會有很多日結工作。他讓很熟的北京中介給他推上海中介的微信,如果只是網上找,很難找到日結工作。

很快,他發現了北京和上海的不同。北京有兼職大群,每個人都會發活,也有人發貸款、信息套現的虛假廣告。但上海不同,每個中介都建有自己的微信群,不允許同行來搶人。此外,上海的日結工市場並不大,工作較為單一,不像北京,有著大量豐富的充場需求。

借著找工作的出遊,從2020年6月到10月,羊玩上癮了。他其實是走馬觀花去不同城市,上海、成都、長沙、廣州、廈門、鄭州……最後回了北京。出發前,他手頭有一萬的積蓄,結束時倒欠8000多元的網貸。「當時也不著急,因為還周轉得開,想著反正之後可以做日結,慢慢還。」

生活住宿方面,羊也很依賴北京的日結微信群。每隔一段時間,他會換一個新的地方住,感受北京不同區域的生活:2018,三元橋、雙井。2019,小湯山、雙井。2020年,十裏河、天通苑。2021年,望京。2022年,宋家莊、安貞西裏。2023,宋家莊,高碑店。

「2021年,我在望京住了一年。本來應是餐廳的員工宿舍,但人家沒有用。有人在群裏發信息,往外租,上下鋪那種。在居民樓裏,半地下,一室一廳,一共三個高低床,但住的人最多時也就4個。房子到期後,我就走了。」最滿意的住處是在宋家莊,一個帶電梯的高層。

羊打算在高碑店的這家青旅住到月底,還是回宋家莊去。那邊的房子是兩居室,一間住了四個人,另一間住了六個人。羊告訴我,在宋家莊睡得很舒服,因為高低床是木質的,而不是簡易的鐵架床。

羊的生活物品不多,一個28寸的行李箱和一個背包就能裝下。他很少和室友們交流,人也總換來換去。住在宋家莊那個群租房的人,不是外賣員,就是日結工。一個床位月租700元,能開夥做飯,沒錢的時候,還能每半個月交一次租金。

羊說,過去他常在豆瓣上看到有人寫關於北京的文章。比如天通苑,有人說是亞洲最大的社區,或者望京,一個又現代也不乏煙火氣的街區。來北京後,他幾乎沒被這座城市吸引過。只是因為找工作比較容易,才一直留下來。「我真的來了,才感覺和他們寫的並不一樣。雖然我是從小地方過來的,但感覺北京還是和我想象中的都市感差太遠了,並不是那種繁華而光怪陸離的感覺。」

最近,羊越來越感受到了年齡的壓力。很多日結工作,比如會議協助,一般會要求年齡在30歲以下。不知不覺,今年羊已經30歲了。

「我的老家只有生產酒瓶子的工廠。我們村附近有一個小孩,我聽說算混得最好的,學習特好,考上了山東大學,現在在快手當程序員。其他同齡人呢,不是外地打工,就留在了老家。一般是做裝修,修車的,殺豬的,我們那兒,很多人從爺爺那一輩就開始殺豬。」

那麽,羊未來有什麽打算呢?「回老家修車、裝修?沒想過。結婚?我以前還真有想法,現在已經隨緣了。我打算在冬天的時候,去南方,比如三亞,看一看有沒有合適的民宿工作。什麽才算合適?我想,要麽像三元橋的青旅前臺,休息多,上二休二。要麽像青島的民宿,就我一個人,沒人管我,很自由。但這種很難找,只能等機會。」

「只能走一步、看一步。畢竟能力有限,而社會上的人太多,工作太少了。」

(應受訪人要求,羊為化名,亦是他的網名。)題圖:2010年3月,北京,清晨的公交車站。來源:視覺中國