景教是異端嗎?

近来有好几位学员和好友问起景教是否是异端,我们该如何看待景教的问题。我把他们的问题归结一下,并简要回答如下:

问:

景教是异端吗?它是否等同于聂斯托留[1](Nestorios Νεστόριος)异端吗?

答:

简单来说:景教不是异端。因为景教跟聂斯托留异端没什么关系。聂斯托留异端是拜占庭在失去对叙利亚教会控制后,对景教的一种蔑称。具体详情,请参见叙利亚基督教著名学者塞巴斯蒂安•布洛克(Sebastian Brock)的文章[1]。

景教有时称东方教会(The Church of East),全称亚述东方教会(Assyrian Church of the East),官方自称使徒大公亚述东方教会(Apostolic Catholic Assyrian Church of the East)。正是这一只教派最先传福音到中国。

我列举以下三点理由(多数基于布洛克的观点)驳斥那些称景教是聂斯托留异端的人。

第一、叙利亚教会都宣称是源自使徒多马的传统,而非由聂斯托留所创。

虽然缺乏直接证据,但教会很可能在一世纪末,二世纪初就已经成形。所以景教并非五世纪的聂斯托留所创,乃是使徒多马所传。聂斯托留从未在叙利亚教会担任过任何神职。叙利亚传统和信仰跟聂斯托留也没有什么关系。

正如1976年神父丁克哈(Mar Dinkha )所说:“聂斯托留跟我们没有任何关系,他是个希腊人。” [2] 大约650年前(即约1326年),一位尼希比(Nisibis)的大主教阿布迪所(‘Abdišo’)写道:“至于东方教会,他们从未改变信仰,而是持守从使徒领受的,他们被称为”聂斯托留异端”实在不公,因为聂斯托留不是他们的大首牧(暗指聂斯托留曾是君士坦丁堡主教),叙利亚教会的人也不知道他的语言(即希腊语)。” [3]

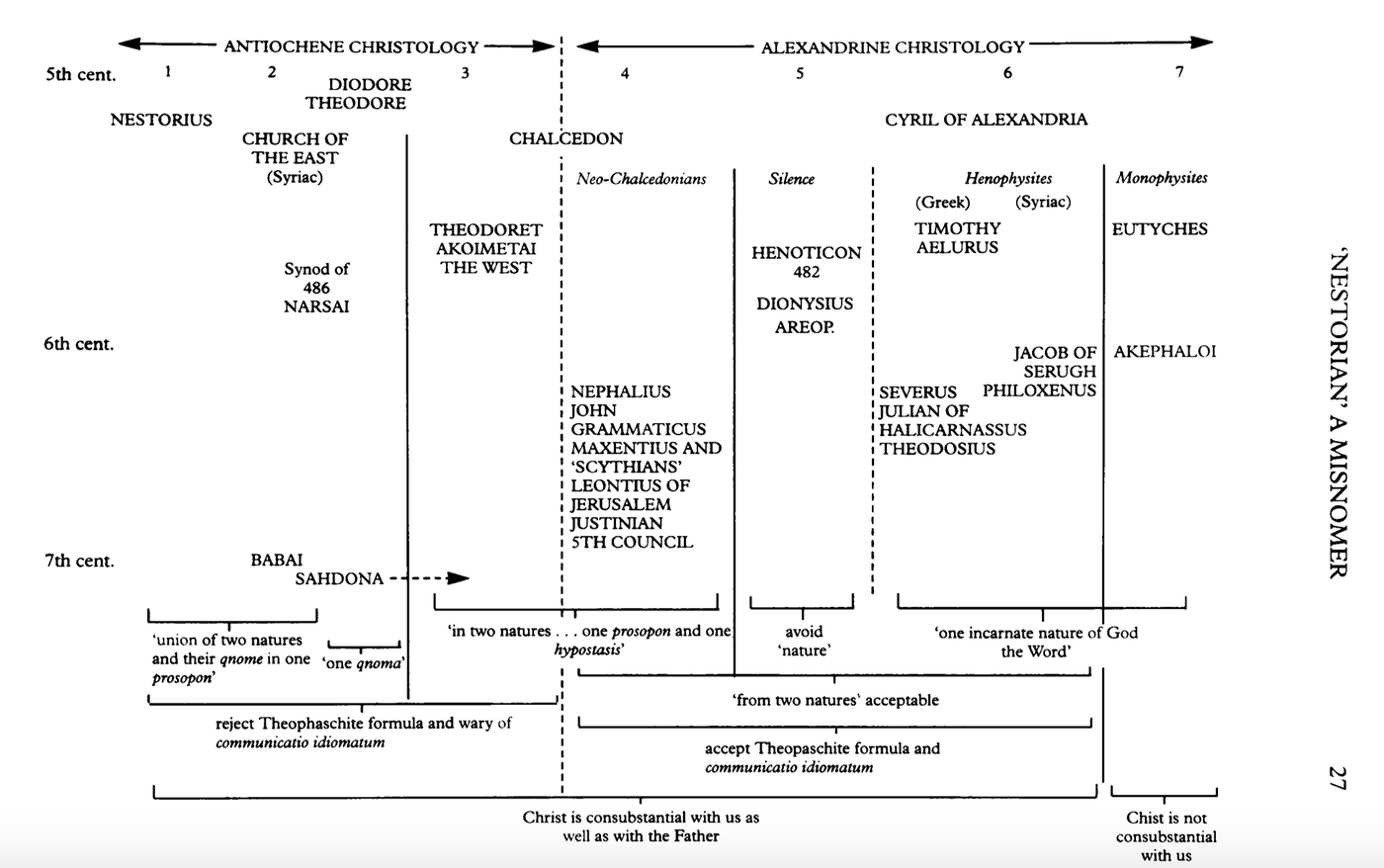

东方教会的基督论传统来自于一位比聂斯托留更早的主教摩普苏提亚的迪奥多(Theodore of Mopsuestia)。并且景教对聂斯托留的敬重,并非源自于他们熟悉聂斯托留的教导,而是因为他们将聂斯托留看成是安提阿基督论传统的殉道士(这当然带着政治和教会神学上的张力)。因此,称景教为迪奥多派更为公允。[4]

第二、希腊传统和叙利亚传统,在希腊词位格(Hypostasis)和其对应的叙利亚词qnoma的理解上不尽相同。

qnoma一词的意义要比Hypostasis广很多。按布洛克的理解,当叙利亚教会说“两个本性和他们的qnoma”时,qnoma并非像希腊人理解Hypostasis的那样是自存的(self-existence),而是像“个性的显现(individual manifestation)”的意思 [5]。因此,叙利亚传统说基督有两个qnoma时,并非像希腊人理解的那样认为是两个自存的hypostasis. 因此,一旦人读到叙利亚教父说基督有两个qnoma时,不可断然宣称他们就是聂斯托留异端。

第三、按现代学者研究,虽然迦克墩会议(The Council of Chalcedon),即第四次大公会议试图使亚历山大传统和安提阿传统和睦,但效果却相反,造成的冲突持续到7世纪阿拉伯入侵。

叙利亚教会拒绝迦克墩会议决议有两个原因。

首先,所谓的大公会议局限于罗马辖区,罗马境外的教会并未参与会谈过程,只是在决议通过后再决定是否采纳。换句话说,在他们信仰未被理解和表达的情况下,他们就被迫选择去接受或拒绝这些会议决议。在这种情况下,他们当然有理由按他们对信仰的理解去拒绝。

其次,早在迦克墩会议之前,叙利亚教会也开始了自己的教会会议:东方会议(Synodicon Orientale)[7] ——自410开始到790年。这些会议一方面接受了尼西亚信经,另一方面也显明叙利亚教会作为罗马境外教会,享有同等的传自使徒的教会自治权。[8] 从这个方面理解,他们拒绝迦克墩会议并不等于他们就是异端,更不代表他们就是聂斯托留异端。

景教被蔑称为聂斯托留异端上千年,却是最早传入中国的教派,其功至伟。称景教在中国消亡是因为它是异端,更是对景教极大的误解。笔者以为,景教早已是中国传统文化的一部分,不是因为找不到文献论证,而是因为没有人去做这方面的研究。谈基督教在中国,景教研究更该是首当其冲了。

[1]本文无意于探讨聂斯托留本人是否持有聂斯托留异端观点。目前学界都认为聂斯托留并未持有拜占庭所列举出的异端思想。因为我们对聂斯托留思想都来自于拜占庭单方面的信息,而对聂斯托留本人的著作缺少了解,马可•狄更斯等学者已经开始为聂斯托留辩护,主张应该把聂斯托留与聂斯托留异端分开来看。请参见:2010: Mark Dickens, “Nestorius did not intend to argue that Christ had a dual nature, but that view became labeled Nestorianism (PRO),” in Popular Controversies in World History: Investigating History’s Intriguing Questions, ed. Steven L. Danver (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO), pp. 145-162. 关于聂斯托留本人留下的残本,请参见:The best report of the discovery and the most thorough critical study of the text and its history is L. Abramowski’ s Untersuchungenzum LiberHeraclidisdes Nestorius(CSCO Subsidia 22, whole no. 242, 1963). The Syriac text was edited by Paul Bedjan in 1910 (Nestorius, Le livre d’Heraclidede Damas, Paris). An English translation with introduction and notes by Driver and Hodgson, Nestorius,was published in 1925 based on the Bedjan edition. L. I. Scipioni, Nestorioe il conciliode Efeson(Milano, 1974), defends the authenticity of a part of the Bazaar(Book I, part I, pp. 7-86 in Driver and Hodgson), which Abramowski attributes to a ”Pseudo-Nestorius” sometime between 451 and 470.

[2] 具体参见:Cf. Sebastian P Brock, “The ‘Nestorian’ Church: A Lamentable Misnomer,” in The ‘Nestorian’ Church: A Lamentable Misnomer, ed. Kenneth Parry and J F Coakley, Bulletin of the John Rylands Library (Manchester: John Rylands University Library, 1996), 23-35. 下载地址请见:http://www.syriacstudies.com/wp-content/uploads/2018/08/12-the-Nestorian-church.pdf

[3] 同上,第35页

[4] 同上。

[5]参,同上,第29页

[6] 同上,第28页。其他术语的不同理解,见26-28页。关于景教称玛利亚是基督的生育者,而非上帝之母的称呼,请见30-31页。

[7] Edited with French translation by J.B. Chabot, Synodicon Orientale (Paris: Imprimerie Nationale, 1902)

[8] 笔者就读到过一些学者引出会议的内容,指出:早在迦克墩会议之前,叙利亚教会会议就决定了自己的自治权,以独立于罗马教会。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐