萨拉热窝之旅 | 昨日世界的尽头 暴风雨就要来了

在萨拉热窝旅行对于我这种迷恋旧时代气质的人来说无疑是愉悦的体验,这座城由好几重旧时代叠加在一起,从奥斯曼帝国到奥匈帝国,再到社会主义南斯拉夫和当代波黑。

也因此来到这里的中国旅行者很多元,一部分历史爱好者无疑非常享受,国内老年团也会把这里当作南斯拉夫怀旧旅行的重要部分,那部《瓦尔特保卫萨拉热窝》让他们此行如同朝圣,而对欧洲的中国留学生最具吸引力的恐怕是这里的物价。

不过在萨拉热窝旅途中最感性的体会,我要之后到贝尔格莱德才深切认识到。

贝尔格莱德在奥斯曼帝国统治时期有过273座清真寺,如今只剩下1座,清真餐馆寥寥无几。我和哈萨克族伙伴查了半天地图,没想到在这座曾经激烈去土耳其化的城市,我们午餐最终还是选择了一家土耳其餐馆。

在贝尔格莱德,土耳其竟然成了我的味觉祖国,而今天依然保留着浓郁奥斯曼气息的萨拉热窝就是我熟悉世界的尽头。

我乘坐的从阿拉木图前往萨拉热窝的航班要在伊斯坦布尔停留7个小时,这倒是给了我沉浸在历史关联中的机会,一向恐惧甜食的我在候机厅里吃了好几块巴克拉瓦。萨拉热窝历史的开端正是来自伊斯坦布尔,我之前在伊斯坦布尔路过一个地方叫加拉塔,当地著名的足球俱乐部就是加拉塔萨雷(Galatasaray),saray是宫殿的意思,而萨拉热窝在奥斯曼帝国时期被称为saraybosna(波斯尼亚宫殿)。

在萨拉热窝机场落地时正是傍晚,萨拉热窝是山谷中沿河而建的一座狭长的城市,从机场到老城区要跨越整个城市,随着大巴车驶过,城市街景也随之产生了历史的变化,从现代化建筑到社会主义时代的建筑再到奥匈帝国统治时期的建筑,终点就是奥斯曼帝国统治时期建立的老城区,也就到了萨拉热窝的建城初始。

我预订的旅馆就在老城区的巷子里,只需走上几步就能感受到浓郁的土耳其气质,在街区入口的鸽子广场上有一座建于1753年奥斯曼风格的木制喷泉,我在萨拉热窝的初感就是哪哪都高级,这里本就是奥斯曼帝国远征欧洲在巴尔干地区建立的文明样板城市。

在前一站阿拉木图时穿着衬衫都觉得热,到了萨拉热窝竟然下雪了,让我在最短的时间里看到了更丰富的城市景观,本地老天爷给面儿了。周围其他人都穿着冬装甚至羽绒服,而我只有一件单衣外套里面穿着衬衫,也没觉得寒冷难以忍受,让我对自己的体质自信了很多。

我在旅馆中安顿好天色已黑,出门准备吃晚餐,忽然听到一声炮响,这是开斋的信号,此时恰逢斋月,鸣炮开斋是奥斯曼帝国留下的传统。

1450年左右奥斯曼帝国控制了波斯尼亚地区,1461年第一任总督伊萨·贝格·伊萨科维奇在这里建造了一些建筑,包括这座城的第一座清真寺——国王清真寺,以及市场、公共浴室、旅馆等等,还包括一座城堡,也有了萨拉伊波斯纳的名字。不过最初的那座国王清真寺在建成半个世纪后就毁于地震,1565年进行了重建,“国王”也从穆罕默德二世变成了苏莱曼一世。

在国王清真寺斜对面有一家餐馆,那是一座很有趣的建筑,奥匈帝国统治萨拉热窝时期想要在老城区建造市政厅,这块土地上有一座房子,房主拒绝搬走,官员们便威胁他,最后他把房子搬到河对面一块一块地重建起来,命名为怨恨之家。

在老城区里漫步,萨拉热窝和伊斯坦布尔一样,满大街都是甜品店,就是我根本吃不了的那种齁甜,而且喝茶还要加糖。我很好奇,这边人大量吃甜食还长得那么好看,他们是完全不需要控糖吗?控糖究竟是虚假的概念还是东亚人的基因问题呢?

老城区里中东长相的游客很多,对于中东人来说这里非常欧洲,但生活方式和饮食又非常熟悉,同样很多的是欧洲国家的青少年游学团,我问了一个小伙子现在是他们的春假,对欧洲人来说这里比伊斯坦布尔更近也更便宜,历史又非常丰富复杂,倒是个不错的游学目的地。

虽然第一位总督为萨拉热窝打造了基础,但真正对这座城市的建设起到巨大作用的是第二任总督格兹·胡色雷·贝格,老城区最著名的清真寺就以他的名字命名,在他执政时期捐献了大量公共建筑,让萨拉热窝成为繁华而功能完备的城市,尤其是庞大的市场、学院、图书馆、医院和清真寺。萨拉热窝老城区被称为Baščaršija,也就是主集市,可见这座城市的商业繁荣,在奥斯曼帝国鼎盛时期,萨拉热窝是巴尔干地区最大和最重要的城市。

晚饭后我来到格兹·胡色雷·贝格清真寺,如果看过《瓦尔特保卫萨拉热窝》一定会对这座清真寺记忆尤深,清真寺的院子就是电影中钟表匠牺牲的地方,在院子里能看到电影中标志性的钟楼,这座钟楼原本是格兹·胡色雷·贝格时期建造的,1762年欧根亲王入侵后重建。

这座时钟的特别之处是,12点指向的是天文学上的日落时间,以此来指导穆斯林的礼拜,也因此这座钟需要专业人士不断调整来贴合太阳的高度。1875年这座钟换上了英国Gillett & Johnston制造的发条系统,有了现在的钟面。

格兹·胡色雷·贝格清真寺也是世界上第一座通电照明的清真寺,在院子里有一座陵墓,格兹·胡色雷·贝格的遗体就埋葬在这里。

在清真寺里我发现一个有趣的现象,虽然清真寺室内可以进入,但很多人在清真寺门外的台子上礼拜,在寒冷地区这种户外礼拜空间并不多见,我很好奇为什么这些人在外面礼拜,显然室内并没有挤满人。

我和一位大叔打招呼想问清楚,结果大叔非常健谈,从清真寺的历史聊到钟楼,告诉我这座钟楼使用的设备比英国大本钟还早,又聊到《瓦尔特保卫萨拉热窝》那部电影,他见过很多中国游客很多人因为电影来到清真寺拍照,但直到最后我也没问出为什么在户外礼拜的问题。

和土耳其做对比的话,这里的人明显更加高冷,与陌生人交往更有分寸感。之前在伊斯坦布尔经常能遇到主动和我搭讪的,大部分只是无聊闲话,还有酒托、骗子、拉皮条的,但是在萨拉热窝一个都没遇到,当地人很少主动和我说话,他们彼此间聊天也有些腼腆声音不大,不像中东人那种过度热情洋溢。

虽然这座城市很像伊斯坦布尔,但说到饮食,恐怕只有甜品和咖啡与伊斯坦布尔一样,每次吃饭都让我无比怀念上一站哈萨克斯坦。

本地特色食物叫ćevapi,16世纪从土耳其传入巴尔干地区,是一种加了馅料的螺旋状酥皮饼,馅料有牛肉、奶酪、鸡肉或纯素,算得上是物美价廉的平民食物。另一种特色食物Börek就是烤饼加肉馅肠,根据所加肉肠的多少决定价格,一般5根或10根,坦率地说并不好吃,有点干而且非常咸,和我在土耳其吃到的烤肉完全不能比。

我还在另一家高级一些的餐厅品尝了另外两种食物,也都是奥斯曼帝国时期留下的特色。一道叫sarma,是牛肉馅外面包着葡萄叶,波斯尼亚烤肉通常很咸,但这道菜很清淡还有种草药味,汤汁很棒,另一道叫klepe,是一种特别小的牛肉馄饨,放在酸奶油里面。

对我的口味而言波斯尼亚菜不算好吃,肉食并不丰满,很多餐馆都不提供热茶,果然在我的饮食地图中,亚欧大陆中间的部分才是美好的,越往两边各有各的难吃,往东就是贫瘠的食材硬玩花样,往西就是好东西瞎做。而且由于波黑马克与欧元挂钩,所以随着欧元上涨,本地物价相对于中国国内也不便宜,让我这趟旅途消费并不愉悦。

另一个比较有趣的观察是,我在萨拉热窝街头看到的游客很大比例是带孩子的,常常是夫妻俩出行,丈夫背着一个孩子,妻子推着婴儿车里还有一个,但这种组合基本上是欧洲或中东面孔,我没见到一个东亚长相的游客是带孩子的,朋友们说因为大部分东亚人并不享受带孩子旅行,尤其出国旅行要么是没孩子,要么是把孩子留在家里让老人带,除非孩子比较大可能带出来长长见识。

从老城区一路向西走,会看到路上有一条分界线,这条线以东代表着奥斯曼帝国时期的东方,以西就是奥匈帝国统治时期的西方,对应的历史阶段也随之推进到了19世纪末期。

这两片街区的建筑风格有着截然分明的差异,在靠西的街区开始有了很多更时髦的咖啡馆、酒吧和餐馆,也有不少偏时尚的服装品牌店,走到最西边就是大型高级商超,这片街区的物价相比游客聚集的奥斯曼老城区也更便宜。

在1878年的俄土战争中奥斯曼帝国惨败,俄国开始主导进行巴尔干地区的重新划分,《柏林条约》让罗马尼亚、塞尔维亚和黑山成为独立国家,奥匈帝国开始在波斯尼亚驻军。尽管波斯尼亚在法理上仍然是奥斯曼帝国的一部分,但由奥匈帝国实际控制和管理。奥匈帝国开始在波黑地区进行一系列社会和行政改革,在编纂法律、引入新的政治实践以及全面推进现代化方面做了很多工作。

奥匈帝国政府希望可以把波黑境内居民整合成一个单独的波斯尼亚民族,试图将波黑与周边的塞尔维亚、克罗地亚和奥斯曼隔离开,排斥塞尔维亚和克罗地亚的民族主义影响,杜绝奥斯曼收复失地的可能。

萨拉热窝的执政者投入很大力气建设这座城市,试图建立一个忠诚于哈布斯堡王朝的模范新领地,为此奥匈帝国官员积极宣传波黑新的王朝时代,策划举办了许多关于波斯尼亚历史、民俗和考古的展览活动,一大批新式学校、剧院、图书馆被建立,波黑文化艺术发展进入了一个繁荣阶段。

为了限制信奉东正教的塞尔维亚人,奥匈帝国和罗马教廷讨论了在波黑重建天主教会的问题,萨拉热窝的圣心大教堂于1889年完工,成为这片新街区的中心。

奥匈帝国在萨拉热窝积极推行工业化,将这座城市用作电车等新发明的试验区,萨拉热窝在1885年建成欧洲最早的有轨电车,比首都维也纳还要早,不过最初的有轨电车是用马拉的,1895年萨拉热窝修建了配电站为电车和路灯供电,这也让萨拉热窝成为世界上最早提供公共电力系统的城市之一,之后西门子生产的第一批真正意义上的有轨电车也提供给萨拉热窝。

在哈布斯堡王朝的鼓动下,一些欧洲理想主义者希望将萨拉热窝作为现代欧洲一座新的文化艺术中心,大量建筑师和工程师来到这座城市,让萨拉热窝融合了多种建筑风格。

在老城区河边有一座奥匈帝国统治时期的萨拉热窝市政厅,样式风格融合折中,这座建筑很长一段时间作为国家图书馆使用,1992年8月25日,萨拉热窝围城战导致图书馆被炮击受损严重,200万古籍图书被损毁或遗失,2014年才重修完成。

虽然奥匈帝国在建设波黑尤其是萨拉热窝中投入了很大心血,但强行抹杀民族差异去塑造一个统一民族国家,这本身就与19世纪民族主义思潮产生了激烈碰撞,尤其是奥匈帝国打压民族主义最主要的矛头指向的就是塞尔维亚人,因此塞尔维亚人对奥匈帝国的统治极其不满。

1908年趁着青年土耳其革命的机会,奥匈帝国彻底吞并波斯尼亚,而此时作为塞尔维亚后盾的俄国则陷于日俄战争,无力强硬对抗。塞尔维亚一方面十分愤怒但又无可奈何,另一方面转向南下希望从阿尔巴尼亚获得出海口,于是联合希腊、保加利亚和黑山组成巴尔干同盟进攻奥斯曼帝国,这就是第一次巴尔干战争。

战争的结果虽然以奥斯曼帝国退却告终,但奥匈帝国加入了和会,阻止塞尔维亚获得阿尔巴尼亚,让阿尔巴尼亚成为独立国家,于是塞尔维亚与奥匈帝国的仇恨更深,最终引发第一次世界大战。

我走到拉丁桥边,这座普普通通的桥就是弗朗茨·斐迪南大公夫妇被刺杀的地方,第一次世界大战爆发,20世纪真正开始了,我们的世界进入了一个疯狂而残酷的时代。

关于加夫里洛·普林西普刺杀大公夫妇的过程无需讲述,值得一提的是,他在法庭供述中并没有强调塞尔维亚民族主义,而是自称为南斯拉夫而斗争,他所在的刺杀团队成员也来自多个民族,但奥匈帝国和塞尔维亚双方基于各自目的,都强调了普林西普的塞尔维亚民族身份。由于刺杀时普林西普只有19岁,所以他没有被处决,1918年4月在监狱中死于肺结核,他的墓地在萨拉热窝机场附近塞族共和国的领土上。

在南斯拉夫时代,暗杀地点拉丁桥被改名为普林西普桥以示纪念,1992年恢复拉丁桥的称呼,曾经有6座普林西普的纪念碑竖立在这里,但每次都随着权力更替而拆除。1917年在遇刺地点的一角立了一根柱子,次年被毁,1941年纪念普林西普的牌匾在德军入侵时被拆除,在波黑战争期间,标记普林西普开枪地点的浮雕脚印被撤掉。

人们现在看到的标志是在暗杀一百周年纪念日临近时树立的,在暗杀发生的角落有一块与政治无关的牌匾,上面写着“1914年6月28日,加夫里洛·普林西普在这里暗杀了奥匈帝国王位继承人弗朗茨·斐迪南及妻子索菲亚”。

我继续沿着河边往西走,来到另一座桥边,这座桥上曾经发生过一个很有名的悲情事件。1993年萨拉热窝围城战期间,一对夫妇试图穿过这座桥离开萨拉热窝,丈夫是塞尔维亚族,妻子是穆斯林,结果他们被山上的狙击手打死,尸体在桥上放了几天后才被抬走,一位记者记录下了这件事情,郑秀文的那首《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》讲的就是这个故事。

波黑战争爆发的原因和背景很复杂,这种复杂也集中体现在了萨拉热窝。从奥斯曼帝国到奥匈帝国再到南斯拉夫,一直希望在波黑淡化民族差异,变成对国家忠诚的地区,这些政策无论是强硬还是怀柔,都是在压制和隐藏民族矛盾。

在奥斯曼帝国统治时期,本地居民大量皈依伊斯兰教,形成穆斯林群体。到了奥匈帝国统治时期极力塑造统一的波斯尼亚人概念,打压塞尔维亚民族主义。二战时期统治波斯尼亚的是法西斯政权克罗地亚独立国,对塞尔维亚人进行迫害。之后南斯拉夫进入社会主义时代,承认波斯尼亚穆斯林是一个独立的民族,让南斯拉夫的5个组成民族变成6个,民族问题变得更加复杂,同时对塞尔维亚民族主义依然是打压的态度。

在铁托去世后,长期被掩盖的南斯拉夫民族问题愈发严重,到了上世纪90年代,民族矛盾随着南斯拉夫解体彻底爆发。

1991年斯洛文尼亚与克罗地亚宣布脱离南斯拉夫独立,1992年波黑宣布独立,但波黑境内的塞尔维亚人不同意脱离南斯拉夫,他们成立了亲贝尔格莱德的塞族共和国政权,波黑内战开始。

战争最初塞尔维亚人占有很大优势,因为塞族武装组织成员大部分来自前南斯拉夫人民军,拥有大量重型武器并得到南联盟的援助,到了1993年底塞族武装组织已经控制了波黑70%的领土。但是1994年春天一发炮弹集中萨拉热窝一座市场造成67名平民死亡,虽然三个民族的军队都不承认是自己所为,但北约和联合国将矛头指向了塞族武装,出于人道主义进行军事介入,对塞族武装组织实施空袭。战争持续到1995年9月双方开始和谈,10月停火。

1992年4月5日到1996年2月29日,塞族共和国和南斯拉夫人民军的塞族部队围困萨拉热窝。塞族军队驻扎在萨拉热窝周围的山上,从高处用大炮、坦克、重机枪、多管火箭炮袭击这座城市,还有狙击手从山上射杀平民,而波黑国防军装备简陋无法突围,在围困期间有11541人丧生,其中包括1500多名儿童。

直到今天,萨拉热窝依然被分成两部分,一部分属于穆斯林-克罗地亚联邦,另一部分属于塞族共和国,这是波黑国内的两个政治实体,此外还有一个国际监管的布尔科奇特区。虽然作为外国游客不会对这种区分有明显的感觉,但对本地人却依然存在界限。在萨拉热窝有两座长途汽车站,一座在穆克联邦境内的火车站旁边,另一座在机场附近塞族共和国境内,从萨拉热窝往返塞族共和国首都巴尼亚卢卡的大巴车只会停在塞族共和国境内的长途汽车站。

在萨拉热窝,波黑战争主题的博物馆票价非常高,如果换一个国家我可能嘲讽一下直接走人告诉大家都别来,但对于波黑,我实在不愿意说这么一个近到我出生之后经受了太多伤害的国家,在向外国人兜售伤疤换钱。

我不知道在这座城市感受到的某种疏远气息是不是和战争遗留有关,在波黑战争中出生和成长的一代人现在也到了3、40岁的年龄,他们从小生活在民族纷争隔阂与战争的残酷中,对之前统一的南斯拉夫也没什么印象。

事实上就我在波黑和塞尔维亚旅行的感受来说,我没觉得像一些中国游客说的当地人对南斯拉夫很怀念,并因此对中国充满好感。塞尔维亚正在积极加入欧盟,波黑一方面依赖欧洲的游客,一方面获得土耳其的帮助,他们都更向往欧洲。也许一些人真心怀念南斯拉夫时代他们作为不结盟国家在美苏阵营之间获得的宽松自由,但这显然与一些中国游客期待的怀旧情绪是不同的。

而且即便在社会主义时期,南斯拉夫与中国的关系其实是很差的,中南两党一直都在互相攻击,两国建交还是在苏联的调解下,直到毛泽东去世后铁托才首次访问中国,而两国关系真正开始变好要到南斯拉夫解体之后。在科索沃战争中,中国出于对本国分离势力的担忧而不承认科索沃独立,与南联盟站在一起,才有了今天中国与塞尔维亚关系友好的错觉。

更深一层说,一些中国人对塞尔维亚,包括对俄罗斯的好感,并不来自左翼思潮,而恰恰来自右翼。俄罗斯与塞尔维亚都有强烈的民族沙文主义倾向,又受东正教影响在一些社会议题上非常保守,这与中国民间今天的民族主义保守势力是部分契合的,一些中国人把它们视为对抗北美西欧,提供另一种社会发展路线的标志。

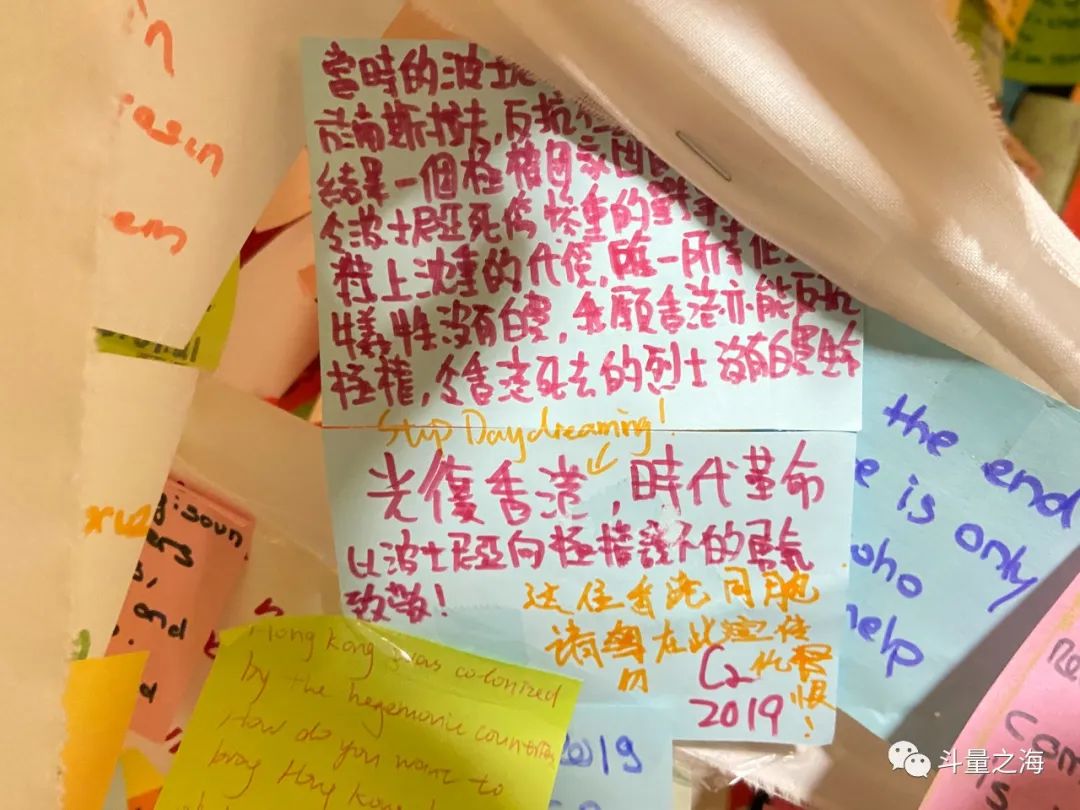

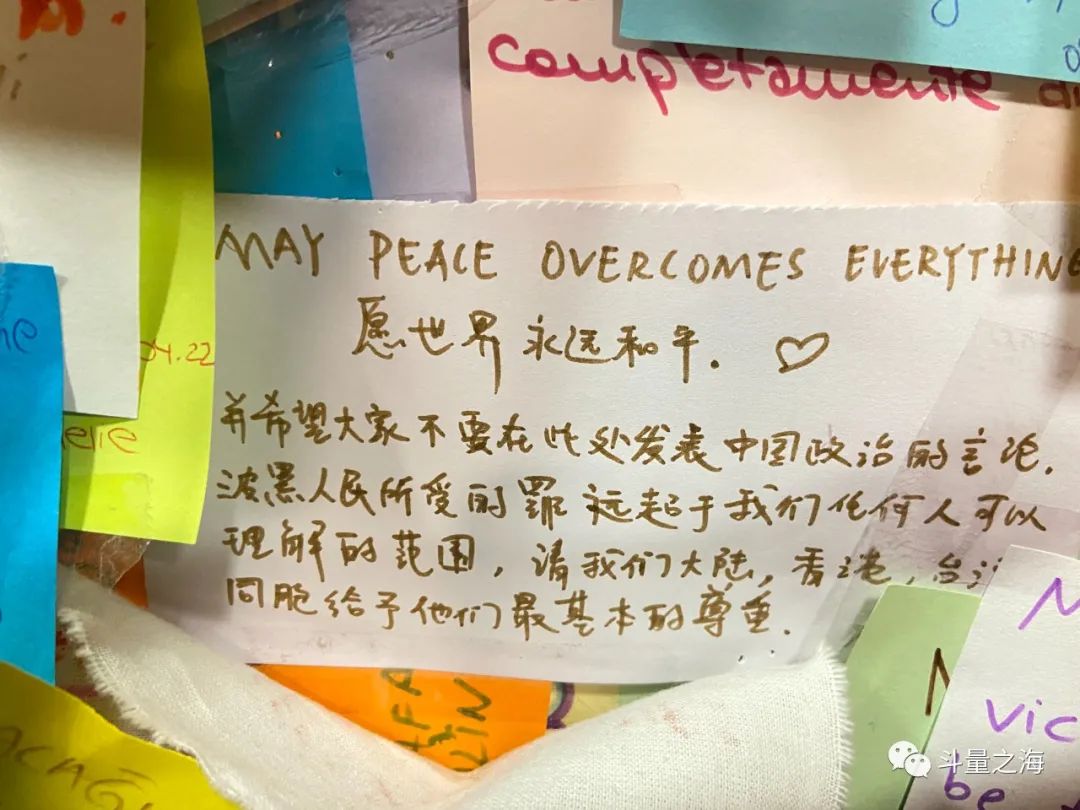

我参观的其中一座波黑战争主题博物馆内有一个展厅,里面墙壁上都是游客写在便利贴上的留言,我注意到其中的中文留言,很多内容是涉及中国政治的。让我惊讶的不在于这一点,之前在国外的旅行中也会看到不同政治倾向的中国人以各种形式论战,我惊讶的是这里的讨论指向的是香港,而不是我认为更容易产生联系的另一个地方,可能是香港人更容易出国旅行,而另一个地方的人不太容易出来。

在萨拉热窝围城战结束后,炮弹爆炸造成的伤痕被保留下来用红色树脂填充,在地面上像是花卉图案,被称为萨拉热窝玫瑰。

波黑战争并不是南斯拉夫解体的最终状态,战争结束的第二年,塞尔维亚南部科索沃地区的阿尔巴尼亚人成立了科索沃解放军,这同样是从奥斯曼帝国到奥匈帝国统治时期遗留的民族区划问题,而此时的南斯拉夫联盟共和国仅剩塞尔维亚和黑山两个成员。

1999年北约空袭南联盟,科索沃战争爆发,2003年南斯拉夫联盟共和国更名为塞尔维亚与黑山,规定三年后任何一方有权退出联邦,2006年黑山独立,2008年科索沃宣布独立,虽然包括中俄在内的一些国家并不承认,但是如果不算目前独立倾向较弱的桑贾克地区,那么南斯拉夫就此彻底解体完成。

我在萨拉热窝街头夜晚散步时遇到一件有趣的事,有一位中国中年男子,应该是个旅行视频博主,早上我出门就看见他在街上拿着手机直播,到了萨拉热窝晚上九点半,北京时间凌晨三点半,他还在街头直播,我们擦肩而过,估计他看我像是中国人,朝我点头示意,然后继续对着手机感谢大哥的礼物。

在萨拉热窝的最后一天,我乘坐缆车来到南边的山上,我的脑子里有“废达”,哪里有废墟我动动念头就知道,还真让我在这片山上找到了1984年萨拉热窝冬奥会的赛道遗址。

这一天正好下雪,山上一个游客都没有,这是我在萨拉热窝旅行最美妙的时刻,走在赛道上下山,这是一条为1984年冬奥会建造的雪车和雪橇赛道,波黑战争中这条赛道被塞族军队用作炮兵阵地,不过大部分完好无损,现在这条赛道上都是涂鸦,波黑政府曾经打算修缮这条赛道重新用于比赛项目,但目前还没什么进展。

在赛道上,我的前面一百多米还有一个男人,他也看到了我,但我们都没有和对方搭讪聊天的意思,整个一片山林就我们两个人,我们就这么隔着一百米,各自走在被大雪覆盖的赛道上。

1984年的萨拉热窝冬奥会是一次非常特别的奥运会,这是第一次在社会主义国家举办冬奥会,下一次就是2022年北京冬奥会。在此之前,1980年莫斯科奥运会被美国在内的64个国家抵制,1984年洛杉矶奥运会被苏联在内的17个国家抵制,而萨拉热窝冬奥会在南斯拉夫这个美苏阵营之间的不结盟国家举行,也是期待运动会能够摆脱政治隔阂。

也许正是如此,南斯拉夫没有将奥运会放在其他单一民族地区,而是放在了多民族并存的萨拉热窝,南斯拉夫政府将6个候选吉祥物造型在民间进行评选,最终选定一个名叫Vučko的小狼形象,40年过去之后在萨拉热窝街头还到处都是这只吉祥物的涂鸦墙绘。

在这次冬奥会中,东德以24枚奖牌9枚金牌位居第一,东道主南斯拉夫排名第14位,这是南斯拉夫首次在冬奥会上获得奖牌。这次冬奥会也是中华民国首次以中华台北名义参加,海峡两岸两个代表团从此共同参加奥运会。

在茨威格的《昨日的世界》中,他充满悲情地怀念着从19世纪末到1939年之间的维也纳,在茨威格的青年时代,第一次世界大战后奥匈帝国解体,南斯拉夫王国成立,维也纳与萨拉热窝被分在了两个国家,“昨日的世界”就已经结束了,后来的二战不过是一战的延续。在萨拉热窝,从奥斯曼帝国到奥匈帝国,再到南斯拉夫王国和社会主义南斯拉夫,再到今天的波黑,若干个“昨日的世界”叠加在一起。

当我来到萨拉热窝第一天还在下雪,转眼20天的波黑-塞尔维亚之旅过去了,在萨拉热窝的最后一天阳光明媚,明天要回到哈萨克斯坦。即将离开前,我又来到那个引发第一次世界大战的刺客当年站立的地方,坦率地说这次旅途有一种奇怪的疏远感,我宁愿相信是自己心态变无聊了,也不愿去想是不是世界真的在发生一些变化。

我的这趟旅途,哈萨克斯坦、波黑、塞尔维亚,一路看到历史中的战争、围困、民族仇视、大饥荒、劳改营、强制迁徙,这些20世纪人类残酷经历的缩影,萨拉热窝是这一切的起点。在这座城的一周里,周围的空气似乎一直在给我一种模糊的启示,而我在抗拒这种启示,我不想看清楚它要告诉我什么,虽然我隐约已经猜到了答案。

萨拉热窝开启了疯狂的20世纪,也许我们现在依然在20世纪未尽的尾声中,而更疯狂的21世纪还没到来。

空气在颤抖,仿佛天空在燃烧,暴风雨就要来了。