影子 — — 人與自身的永恆遊戲:《影宅》與各種作品中的陰影

致謝 微批 Paratext 刊登本文

連結:https://paratext.hk/?p=3656

影子,在我們的日常生活裡好像是一種微不足道的東西。雖然它遍佈各地,而且無時無刻無不存在於我們身邊。但它本身不具實體,只是我們以及各種物體的存在因為光所產生的效應,一種存在的副產品、附屬物,一種在世界上似乎顯得多餘的事物。

然而,正是在這種看似多餘的東西裡,無法捕捉的影子,像一種人類的幽魂一樣,成了許多藝術作品誕生的靈感,甚至變成各種用語,鋪天蓋地地象徵人類社會看不見和難以觸及的陰暗面。一些心理學家更把「陰影」化為人內在的一個自我、一個性格來加以理解。「影子」從此化為令人可怖的陰影,進入人們的潛意識。他不再只是存在的伴隨效應,而是宛如一個陌生人,一個無法避免的他者,闖入了原本我們光明的世界。

2021年4月開始放送的動漫作品 — — 《影宅》,是上述的其中一個例子。作品描述在某個村落裡,有一群沒有臉的「貴族」假裝成人類住在村落旁邊的豪宅(也就是作品名稱中的「影宅」),透過提供黑炭作為燃燒能源來維持他們對人類的統治。這些「無臉一族」沒有自己的外貌,他們一舉一動,就像皮影戲上的戲劇,只有如同人類外型黑色的身影。

雖然會說話,就和人類一樣,影族也有情緒和思考,並過著和人類一樣的生活作息。但人們無法看到他們的表情,因為他們並沒有臉。為了看見彼此的表情,每個生活在影宅的影家人隨身都會有一個侍奉自己的「活人偶」,這些「活人偶」和自己的主人有相似的身影,但不同的地方在於,他們擁有影子沒有的外表,負責扮演主人的「臉」,在主人與其他影家成員互動時,揣測主人的心情,同步做出主人現在表現出來的神情。

「活人偶」就像一個表情的同步口譯員,或者,他們是表演主人外在的角色,是主人的「演員」。然而,這個「演員」是不完全的,因為在主人互動時,他們不能說話,甚至不允許有獨立的人格和思考,要他們「不可以產生多餘的想法」,因為那會導致扮演主人外在的人偶與主人的內在產生偏差,使人偶可能無法好好模仿主人的「臉」,成為失格的「演員」,而主人也因此失去自己的「臉」。

在這種情況下,究竟誰才是誰的影子呢?

作為「臉」的活人偶,就一般意義而言,是一個模仿者。但對影家人來說,單純的模仿是不夠的,活人偶最後必須能和影子合二為一,失去生命,從模仿者變成被主人控制和戴上的「臉」和「面具」。換言之,「活人偶」最終必須成為影家人的外表。

「活人偶」就像影家人為自己培育出來的肉身,是不具備內在的外表、表象。而有意思的地方是,如果我們回到歷史中考察古今以來,人們、社會對影子的想法與想像,會驚訝地發現,儘管我們一直覺得人的臉應該比他的影子還重要,但其實在最早的時候,人們認為最能代表人的靈魂的事物,不是人的臉,而是人的影子。

藝術史學者維克多.斯托伊奇塔(Stoichita, Victor I.)寫於1997年的《影子簡史》(A Short History of the Shadow),是一本精湛、迷人的藝術史書籍,裡面談論了許多不同領域和影子主題有關的藝術作品,從繪畫、雕塑、文學一直到近代的電影、廣告、當代藝術作品等等,深入淺出地切入影子在不同時代的思潮演變和它們對人內在意義的象徵變化。

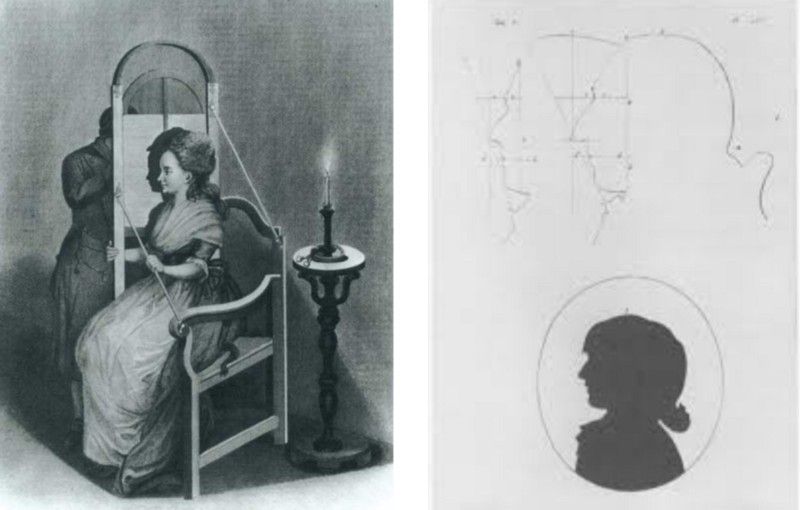

會認為人的影子比人的外表還更能代表人的靈魂,是因為人們認為只有影子以可見的方式表現了人內在不可見的部分。18–19世紀的一位觀相術家 — — 約翰.卡斯帕.拉瓦特(Johann Kaspar Lavatar)更是將這樣的想法發輝到了極致,他在當時製作了一種能夠繪製人們側面剪影的機器(Machine for Drawing Silhouettes),將受試者們的臉部側影一一畫下,製成各種肖像,研究人們的性格和剪影之間的關係。這種觀相術就像後來興起,人們認為某些頭型會反映出特定的犯罪類型特徵與人格的顱相學類似,只不過觀測對象不是人的大腦而是人的剪影。雖然後來都被視為偽科學而遭到世人放棄,但在當時卻很受人歡迎,有些甚至把剪影當作算命的一種遊戲,如紫微斗數一般窺看、揣測人內在潛藏的命運。

《影宅》中的主角凱特以及她的活人偶艾蜜莉可代表的就像是一個人不可見的內在和可見的外在一樣。但實際上,儘管在影宅中有著權力關係的差別,但兩者其實都是獨立的個體。因為「活人偶」其實並不是影族製造出來的人偶,而是影族從人類那兒用煤灰交換回來的人類小孩。他們將這些人類小孩洗去記憶,讓他們以為自己是影宅的主人(被叫做:偉大的祖父)製作出來的人偶,存在的目的就是為了服侍影家的成員。

影族,相反的,也不是生來就有人類的外貌,他們原本是一種名為morph(這個詞本身的意思是:變形)的妖精,體型非常嬌小,擅長模仿事物來獲得新的外形生存在這個世界。每個影家人之所以身影都相似於服侍他們的活人偶,正是因為他們模仿了被帶來影宅中的人類成員,獲得人類的意識,並使用自己模仿的人類生前的名字作為自己的身份;被抓進來的人類小孩,先是被剝奪了名字和記憶,最後則是獻出自己的身體交給那個最初模仿自身的影子來使用。

影子,在這部作品裡,除了像是靈魂,或不可見的內在,其實更像是社會為人們套上去的身份標籤。也就是說,影子代表的,是人們渴望獲得「臉」、獲得身份的欲望。而「影宅」,就是一個嚴格依照身份階級建立的社會象徵。

這也是為何影子在動漫中能盤據空間、能操控甚至洗腦他人和影宅下的人類村莊,因為影子象徵的就是身份無形中對人的影響。

人的身份,雖然會引導人的行為和認知,但並不完全等同於人的生命。因為絕大多數的身份,僅僅只是根據一個人部分的特徵產生出來的標籤。然而,這些根據部分特徵產生出來的身份,到頭來其實也會獲得專屬自己的形象與「生命」,比如我們會覺得一個「臺灣人」或是「父母」應該就是要有怎樣的特性或行為、義務,儘管並不是所有擁有這身份的人都會有這些特性,或者要擁有這身份就一定要有某些特性。但身份就是會讓自己去模仿這些特徵,來形塑自己的典型樣貌,反過來要求人們去模仿它來行為。

人會模仿身份,讓自己的行為和形象像是那個身份的人。但反過來,在模仿身份的同時,身份也在模仿和契合人的社會,長出了自己的形象與制度,甚至反過來控制了人們的心思。《影宅》中,影子最終奪去它模仿的身體,和其外表合二為一,象徵的即是身份徹底掌控人的身體與生命目標,生命從此只為服膺於身份(影宅的樓層)安排的使命和形象來運作。也就是說,「臉」必須完全成為身份的所有物。

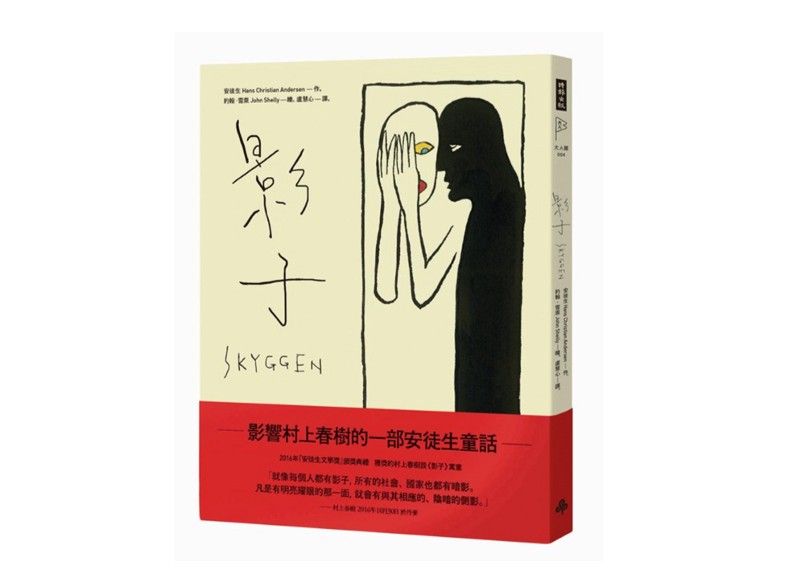

其實回過頭來看,儘管真實的影子在生活中幾乎不被我們在意,但「影子」成為主人的故事,卻是常見的。舉例來說,童話作家安徒生曾經創作的一則童話〈影子〉,描述一個學者在某次出國旅遊後,丟失了自己的影子。原本以為自己的影子從此消失了,卻沒想到這個影子竟然在外頭發跡,成了有錢、有勢的人物,某天回來找上學者,希望他偽裝成自己的「影子」,因為一個人如果沒有影子,就只能躲在後台操縱一切,無法直接走上檯面。因此他需要學者來扮演自己的「影子」,只要學者願意,他可以讓他過上優渥的生活。但這個影子再後來成功獲得國王女兒的芳心後,因為擔心自己其實是個影子的事實被學者揭穿,最後把曾經是自己的主人殺掉。

法國當代藝術家克里斯提安.波坦斯基(Christian Boltanski)在1985年的展覽 — — 《影子們的劇場》(Theatre of shadows)裡,他在許多寬敞的空間裡室內的燈光全部關閉,只留下兩、三座幻燈機,對準圍繞它們的一些人偶或是物體打出光線,讓它們的影子在四周的牆面上投射出巨大的身姿,形成鬼魅幢幢的劇場空間,並給人一種迷幻的感覺。在不安的同時卻又深受其吸引。就像我們最一開始提出的問題,究竟誰才是誰的「影子」呢?在這裡面,重要的似乎已不再是投射出影子的本體,而是影子本身才是人真正的「本體」。微渺的肉體不過是這些巨大幻影的附屬裝置,用途就是為了將「本體」投影、召喚、顯現在人們面前。

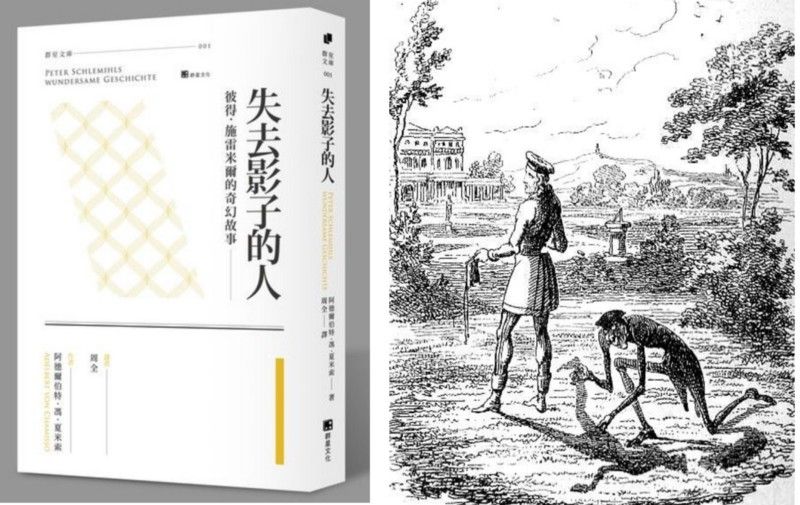

德國作家阿德爾伯特.馮.夏米索(Adelbert von Chamisso)寫於1813年的《失去影子的人》則是另一個有趣的案例。在這裡面,主人翁施雷米爾和魔鬼進行一場交易,用無盡的財富賣掉了自己的影子。原本想說賣掉影子並不會怎樣,卻開始被社會上所有的人排擠。就像安徒生的童話中,那個擔心自己因為沒有「影子」的影子所擔憂的,人們都認為一個在大太陽底下沒有影子的人,肯定不是循規蹈矩的人,因此不值得信任,所以遭受排擠。結合我們在《影子簡史》裡提到的說法,如果影子長期以來常常被視為人內在靈魂的象徵,那麼一個失去影子的人,就是一個沒有靈魂的人。

這樣的想法和隱喻其實今天一直都在,因為影子常常被用來比喻人們不可見的內在。因此在《小飛俠》裡,彼得潘需要溫蒂來幫他縫合自己破碎的影子(就像他的心需要被溫蒂縫合一樣),而馬克.李維(Marc Levy)寫於2010年《偷影子的人》中,主角則是透過偷別人的影子來窺看別人的過往和心事。「影子」長期以來就是人們心中自我的象徵,是被壓抑的第二自我,或者代表多重身份的潛意識。

賣掉自己的影子,其實就是賣掉了自己的身份,變成無法在社會裡生存。而安徒生的〈影子〉,一樣是一則關於身份和自我的寓言故事,描述一個學者到最後被自己對於身份、權勢的渴望給反殺的故事。很多時候,我們都以為是我們自己擁有身份,但到頭來我們卻像馮.夏米索筆下的施雷米爾一樣發現是我們被身份給擁有,因為一旦自己失去某種社會身份的象徵,或行為不符合世人對自己身份的期待,自己便容易在社會中失去了立足之地。

透過《失去影子的人》,阿德爾伯特.馮.夏米索為我們描繪了一個充滿了「影子」的世界,這個「影子」的社會暗喻了一個身份的牢籠。他讓我們明白,原來我們是多麽習慣在各種事物身上投射各種「影子」、「幻影」,並為這些「影子」賦予意涵,反過來框架我們對事物的認識,主導我們對他的互動。一旦某些人不符合這些「影子」(身份)描繪出的框架,便容易被社會歧視、排擠,甚至迫害。

馮.夏米索可能唯一沒做到的地方是,當他在書裡一直強調人們不應該過度追求社會在個體身上要求的各種象徵,而是應該努力追求、保持那不可見但卻在心中重要無比的靈魂時,難道他沒發現,其實「靈魂」、「內在」不也正是一種人們在事物與人身上假想的「影子」嗎?

我們一般總是認為人的靈魂、內在,比人的外表、肉身還來得重要,但如果沒有肉體,人還有可能形成自己的「內在」嗎?如果說影宅中凱特與艾蜜莉可,給人的感覺很像是一個人內在與外在的關係,那麼兩人想要促成的翻轉,第一就是認為靈魂應該控制身體的觀念,再來便是身份完全控制生命的生活方式。

在《影宅》中,主角凱特認為讓兩者合二為一的方式,不應該是由其中一者徹底掌握另一者,而是應讓兩者相互模仿的同時又各自發展,因為這忽略了兩人本來就存在的相互模仿的關係。每個影家族的成員,之所以能有人類的外形,當初都是因為他們模仿了人類,才擁有了人類的意識、情感和身份認知。艾蜜莉可雖然是凱特的「活人偶」,必須模仿、學習、成為主人的性格,但在一開始的時候,正是艾蜜莉可讓凱特知道了什麼是笑,因為在這以前凱特自己從來沒有笑過。是在和艾蜜莉可互動時,才終於知道笑以及其他情緒的表情是長什麼樣子。在公開亮相的考驗中,也是凱特發現不能只是愛蜜莉可單方面模仿自己,自己也必須學習體會愛蜜莉可的感情,兩人才能達成最和諧的合作。

到底是誰在模仿誰,成了《影宅》裡面主角二人們很有趣的互動,也成了影宅未來新的改變的可能性。《影宅》中主角二人,並不是單純某一方模仿另一方的關係(但影宅大部分的上層管理者希望最終會變成單方壓制另一者的關係),而是有一種雙重的不確定性徘徊在兩者之間。對凱特來說,艾蜜莉可是凱特的鏡像,就如同動畫裡艾蜜莉可對所說的:「自己是凱特的『鏡子』」,透過她的這張臉,凱特除了能夠知道「自己」的外貌,也能看見「自己」的各種表情。但對艾蜜莉可來說,凱特不會是艾蜜莉可的鏡像,因為凱特全身都是黑的,艾蜜莉可看不見「自己」的外表,只能看見自己的輪廓。影宅中主僕二人的互動就像是一個人與自己鏡像,以及一個人和自己的影子之間形成的雙重關係。

人的影子和鏡像,雖然都是源自光線對同一人的投影和反射,但對人的意義有很大的不同。就如同《影子簡史》的作者所考證的。鏡像不只讓看人確實看到「自己」,也是讓人的自我意識能夠獲得認同、固化的關鍵。我們舉個最著名的例子,希臘神話中,曾有一則故事是在描述自戀的起源:講述一個擁有俊美容貌、名叫納西瑟斯(Narcissus)的少年,因為看見水中自己俊美的倒影而瘋狂愛上自己,一直待在水邊最終憔悴而死。

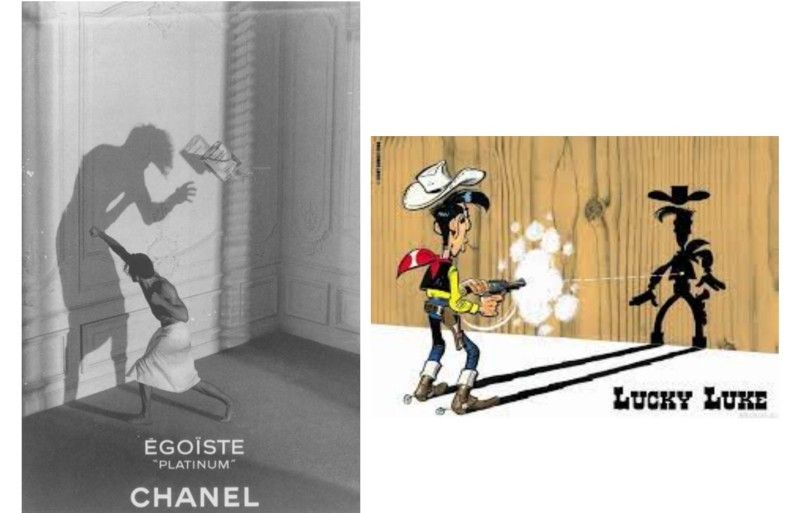

鏡像讓人開始「自戀」,形成一個確定的「自己」。相較之下,人在自己的影子裡看到的卻是一種他者的恐懼。但這種他者的恐懼之所以讓人害怕,不是因為他的確是個和我們完全不一樣的他人,而是因為他代表我們心中的另一個自我。從一部被譽為「世界上最早的恐怖片」 — — 羅伯特.威恩(Robert Wiene)執導的《卡里加里博士的小屋》的劇照中,我們就可以看出這點。在這裡面,影子完全是作為人心中的「陰影」來展現,表現人內在的可怖。相反地,鏡像卻很少被用來做這樣的用途。就像另外一些廣告(如圖)所呈現的,人們要去對抗的永遠都是自己的「影子」,而不是鏡中的鏡像。因為一直以來,鏡像代表的一直就是那熟悉的自己,而影子則是陌生的自己,甚至就是躲藏在自己裡面的「另一個人」。

靈魂和身份,雖然一個看似是內在的,一個看似是外在的,但其實看似相反的兩者都是人的「影子」,只是一個是根據人的肉體投影出來的概念,另一個則是人為生命的行為描繪出的輪廓。彷彿告訴我們,其實內在、外在的區分本來就不存在,他們都是我們用來描繪深藏在自身中充滿不確定性的影子,不停在相互模仿中摸索彼此,造就一個永遠矛盾而多元的自我。

《影子簡史》的作者在書的最後一章裡,細膩深刻地探討了當代一個藝術家安迪.沃荷的大量作品,特別是他的系列個展《影子》,以及一些自畫像。在裡面他引用了安迪.沃荷的一段話:

我非常喜歡德.契理柯(Giorgio de Chirico)的作品……他一輩子都在重複那些相同的圖像。我相信他這麼做不僅僅是因為人們和畫商要求他那樣做,也是因為他喜歡這樣做,因為他把複製和重複看作自我表現的一種方式。這一點可能就是我們兩人的共同之處……我所有的圖像都是相同的,但於此同時又都是不同的,他們隨著色彩的光度、時間和氛圍的改變而變化……難道人的一生不就是一系列隨著自我重複而不斷變化的圖像嗎?

人之所以覺得自己有時就像個影子,正是因為人隨時都在追求自己的圖像、塑造自己的身份。像是追求影子的影子一樣,我們陷入了鬼影幢幢的影像世界,而這正是安迪.沃荷不停表現的擬像宇宙。

根據《影子簡史》作者的說法,影子以及攝影發明後帶來的負像以及影像,大大地顛覆了在此以前人們和影子之間的關係,在這些電影、負像與合成照片中(例如安迪.沃荷製作於1978年的自畫像或無數的普普藝術),影像的功能不再像以前人們為自己繪製的肖像畫,不是為了讓自己的身份得到確認,而是相反,讓個體的身份、自我變得越來越不確定。

我寧願一直是個謎。從來都不願意說出自已的身世和背景,因此每次不管別人怎樣問及這些問題,我的回答總是不同的。

當人想要追求自己的圖像時,他自己就像個沒有臉的影子。而身份的焦慮就像影子一般,終身跟隨在人的身邊,讓人想用各種行為和形象來將之固定。這種情況下,是我們擁有身份?還是身份擁有我們?成了人們內心的掙扎。但安迪.沃荷回應這種焦慮的方式,就如同《影宅》中的凱特與艾蜜莉可的互動關係,讓我們看到一種新的態度,甚至一種新的遊戲,他們告訴我們:其實我們並不擁有身份,而身份也並不擁有我們。因為所謂的「身份」就是一種模仿,就是《影宅》中影族本身的Morph:變形。正如身份的形塑是透過描繪生命的行為產生的效應,生命同樣也是經由各種身份的模仿來成長,來變換自己的形體,這種相互關係無法被任何一方所決定和完全擁有,而註定如同影子一樣,是人與自身之間永遠的遊戲。且只有不停地跳脫甚至打破自我和身份的框架,人與人也才能重新在各種新的歷史與環境中尋找和發展真正平等、自由的關係。

(本文同步刊於方格子部落格:文學實驗室)

FB粉專:https://pse.is/TCBRA

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐