首都的人民風景:《臺北人》

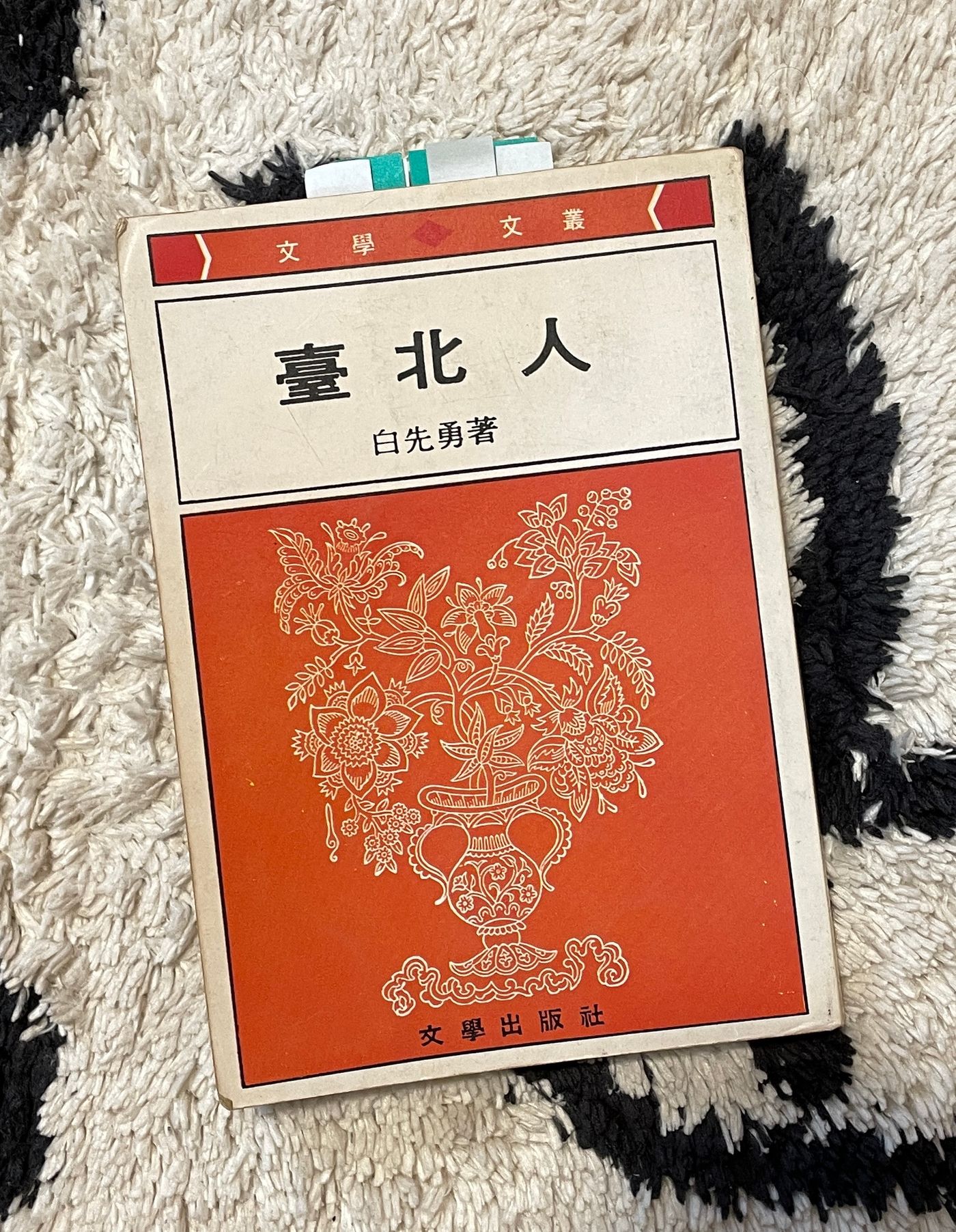

終於來到「最後一站」:台北。是,今次是白先勇老師的《臺北人》。

其實《臺北人》已有很多評論、書介。而面對著這樣偉大的作品,確感到無比壓力。但既然是自己選擇,只能盡力吧。

是,我用「偉大」來形容《臺北人》,因為作品影響一代又一代的文學人。曾聽過郭強生老師講,他第一次閱讀的《臺北人》,是因為家中有一本《臺北人》。而往後每一代熱愛文學的讀者/作家,都受這作品影響。

我第一次閱讀《臺北人》,是修讀龍老師在香港大學所辦的課程:從50年代的文學,理解當時的政局改變。龍老師對學生們的要求很高,要求同學一篇一篇研讀。當時一邊閱讀一邊寫的筆記的情景,還有課堂上的討論的情況,我仍記得。今次的重溫,有另一番體會。

1971年出版的《臺北人》,收錄了14篇短篇的,是由民國五十四年(1965)至民國六十年(1971)。除了〈秋思〉外,其餘都在他自己創辦的《現代文學》上刊載[註1][註2]。

〈永遠的尹雪豔〉:第一篇(1965年,民國五十四年四月)

〈一把青〉:第二篇(1966年,民國五十五年八月)

〈歲除〉:第四篇(1967年,民國五十六年八月)

〈金大班的最後一夜〉:第六篇(1968年,民國五十七年五月)

〈那片血一般紅的杜鵑花〉:第七篇(1969年,民國五十八年一月)

〈思舊賦〉:第八篇(1965年,民國五十八年)

〈梁父吟〉:第五篇(1967年,民國五十六年十二月)

〈孤戀花〉:第十篇(1970年,民國五十九年)

〈花橋榮記〉:第十二篇(1970年,民國五十九年)

〈秋思〉:第十三篇(1971年,民國六十年,在《中國時報》發表)

〈滿天裡亮晶晶的星星〉:第九篇(1969年,民國五十八年)

〈遊園驚夢〉:第三篇(1966年,民國五十五年十二月)

〈冬夜〉:第十一篇(1970年,民國五十九年)

〈國葬〉:第十四篇(1971年,民國六十年)

白老師寫這些篇章時,是身在美國時期。有評論說,「當白先勇在美國創作他的「紐約客」系列,他開始對人自身的「命運」有了自覺的警醒」[註3]。

的確,如果有讀過〈驀然回首〉,白老師有這樣的自述:

去國日久,對自己國家的文化鄉愁日深,於是便開始了《紐約客》,以及稍後的《台北人》。[註4]

《臺北人》,就是在這樣的情況下,創作。

~~~~~~~~~~~~~

《臺北人》主角們,大都是因為國共內戰來/逃到台灣,不論是軍人、老師、平民百姓。但大部份主角們,或多或少活在某一個自己創造的「空間」中。這「空間」,可以是虛,如「回憶」;可以是實,如「環境」;有被迫受困,有自願受困。而這14篇短篇,與《都柏林人》一樣,是互有連繫,最明顯是〈永遠的尹雪艷〉及〈金大班的最後一夜〉,兩位主角都是來自上海百樂門(按︰其實她們會否認識?)的交際花。〈梁父吟〉、〈國葬〉、〈歲除〉,都是國軍背景。

白老師這14篇,各有特色,又是很難選。如果要選,我會選〈永遠的尹雪豔〉、〈遊園驚夢〉、〈冬夜〉。

先說〈冬夜〉,故事講述余嵌磊與從美國回台的吳柱國見面。兩人講述當年往事。余嵌磊看到吳柱國在國外那麼成功,他很希望到美國教書,那怕短短一、兩年。

這篇讓我想起《都柏林人》的〈一抹微雲〉。故事有些相似:都是老朋友見面,其中一位在另一位的眼中,是成功人士;主角都渴望到外地發展,只是時不我與。

結尾部份有一點不一樣:〈一抹微雲〉的主角小錢德勒,是「他聽著孩子的抽泣聲越來越小;悔恨的淚水不禁奪眶而出。」;而余嵌磊,他看到已長大的孩子,想起當年投稿到雜誌的一首詩:

余教授搖了一搖他那十分光禿的腦袋,有點不好意思的笑了起來。(頁216)

兩篇結束的方式雖有不同,但結局仍是一樣:兩人的未來,仍是維持原狀,不會有改變。就如〈冬夜〉的結尾:

臺北的冬夜愈來愈深了,窗外的冷雨,卻仍舊綿綿不絕的下着。(頁217)

小錢德勒與余教授雖有才華,但無法一展,他們未來的人生,不會再見到明媚的人生,只是無盡的寒夜,的確讓人感婉惜。

〈永遠的尹雪豔〉是一篇看完很難忘記的短篇小說。小說每一個段落都是用「尹雪艷」為開首,而每一段都是描寫尹雪艷有多美,美到感覺不到她老去;她的人緣有多好,怎樣遊走於男士女士中間;從上海來到台北後,仍有不少政商界人士到她家玩樂。

這次再讀這篇時,不其然會想起張愛玲〈第一爐香〉的梁太太。但尹雪艷的手腕,比梁太太強太多。你不會在文字中,看到尹雪艷不悅的神情。她到的每一個角落,有如仙女般,給祝福給各人:

尹雪艷也照例過去,用着充滿同情的語調,安撫她們一番。這個時候,尹雪艷的話就如同神諭一般令人敬畏。在麻雀桌上,一個人的命運往往不受控制,客人們都討尹雪艷的口采來恢復信心及加強鬪志。尹雪艷站在一旁,叨着金嘴子的三個九,徐徐的噴着煙圈,以悲天憫人的眼光看着她這一羣得意的、失意的、老年的、壯年的、曾經叱吒風雲的、曾經風華絕代的客人們,狂熱的互相廝殺,互相宰割。(頁9)

來到尹雪艷公館的人,是一羣「癱瘓」的人:仍是想著以前的事——

……出入的人士,縱然有些是過了時的,但是他們有他們的身份,有他們的派頭,因此一進到尹公館,大家都覺得自己重要,即使是十幾年前作廢了的頭銜……(頁7)

尹雪艷應該是整本書中,最成功的一位主角,是來台後的「贏家」:文字中沒有看到落迫、傷感等負面的字句。整篇都是充滿著華麗的畫面。然而,尹雪艷及她的世界,只是由上海「搬」到台北,生活沒有改變,其實仍殘留著「癱瘓」的狀態:「永遠的」三個字,美其名是「永恆」,從另一個角度,是「冰封」(frozen),她的人生,某程度上是停留在百樂門的時代,沒有因著環境而改變。

孰好孰壞?恐怕只有她自己知道。

第三篇是〈遊園驚夢〉。故事講述錢夫人到竇公館拜訪竇夫人,因為竇夫人辦了個聚會,邀請了不了將領,及一些將領夫人。她們的聚會主要是唱曲。錢夫人在聽〈遊園〉時,勾起她一段往事。

這個短篇亮點很多——

- 錢夫人的過去:每遇一個人,每遇一件事,都會出現錢夫人過去的零碎的片段,這些拼出她的過去:她本是唱曲的,二十歲下嫁年長的錢將軍作填房,只因為她唱〈遊園驚夢〉唱得好。

- 錢夫人的經歷:錢夫人在聚會中遇到蔣碧月。蔣碧月當年搶了與她姐姐下聘禮的「未婚夫」;勾起了錢夫人同樣的經歷。

- 程參謀與竇夫人的關係,跟鄭彥青副官與錢夫人的對照。

- 〈遊園〉一曲與回憶重疊:正當徐太太在唱曲時,錢夫人在回憶與鄭彥青外出的片段。整個片段都是充滿著性意味:白銅馬刺、白馬、白樺木、陽光(白)。錢夫人只有那一次「活過來」,但她的美夢卻被她妹妹破壞了。精彩之處是,讀者一邊閱讀錢夫人回憶的,亦同時不斷「聽到」錢夫人眼睜睜看著妹妹搶人的那一幕,而影響她唱曲——唱不到那麼高音、喉嚨沙啞等。這些字句,不但沒有「破壞」那種回憶的連貫性,甚至有一種襯托。〈遊園〉一段正正是杜麗娘美夢的一刻,剛好與錢夫人的夢滅,成了對比。

錢夫人不願唱〈驚夢〉,其實也表達,她已從夢中驚醒,不想再次面對。

讀者從錢夫人踏入竇公館那一刻開始,有如看著錢夫人的「走馬燈」:不是瀕死下的「走馬燈」,是肉體上的「走馬燈」:老夫少妻,無性婚姻;本來讓她看有「希望」,卻在她眼前被搶走,最後只剩下「名銜」上的將軍夫人。錢夫人雖然已經夢醒,但她的人生,已如進入「死亡」狀態。

題外話,歐陽子老師的著作《王謝堂前的燕子》有深入分析《臺北人》這作品[註6],有興報可以看看。

~~~~~~~~~~~~~~

因為閱讀《都柏林人》在先,《臺北人》在後,總有感覺這兩本書很類似。如果你在搜尋網站同時輸入這兩本書的名字,不難發現有很多學者/讀者將這兩本書來比較。連維基百科都有這一段。不過,白老師不太同意《臺北人》像《都柏林人》[註5]。當然,白老師集合了中、外文學修養,所以他的文字融合了兩者的。

喬伊斯描寫的都柏林人,是「癱瘓」的狀態(痳痺):對現實的麻目,不論政權、宗教有多腐敗。

川端康成描寫的東京男子們,亦存在著「癱瘓」(中風):因為二次大戰戰敗後,男子們的唯一目標破滅,無法從這樣的情況下調識,島木俊三是這種人。他雖然能從戰爭中活下來,然而戰敗後的生活,沒辦法讓他「活下來」。而女子們因經歷完一段「沒有男人的生活」(大部份男子都被拉去打仗),慢慢地建立了一種不靠男人亦可的生活。敬子就是例子。

至於《臺北人》中的主角們,亦在「癱瘓」的狀態:記憶仍存留在未到台北之前的日子,甚至連行為都停留在過往中,〈一把青〉中的朱青,選擇自我放棄,將自己埋葬在某一個「時空」;〈那片血一般紅的杜鵑花〉的王雄與〈花橋榮記〉的盧先生,一直活在自己創建的「夢」中(癱瘓),直要夢幻滅後,藏在深處的核心——靈魂亦遭破碎,結果,變成另一個人。

五年前,相信沒有人會料到,今日會有大疫症、戰爭,面對前景有如「癱瘓」般。這三本帶給我的是,生活在那個時代的人,如何面對他的人生?是活不過來(癱瘓、中風、痳痺),還是仍努力面對前路,即使前面有幾多艱辛。

~~~~~~~~~~~~~~

[註1]夏志清〈白先勇論〉

[註2]楊馥菱〈歷史記憶的召喚與國族認同的消解——評白先勇的《台北人》〉http://www.srcs.nctu.edu.tw/joyceliu/TaiwanLit/online_papers/BorShianYeong.html

[註3]謝其濬〈白先勇把無言痛苦化作文字〉

https://www.gvm.com.tw/article/6704

[註4]〈驀然回首〉

https://www.b111.net/novel/46/46797/4259972.html

[註5]陶然〈白先勇自成一家〉http://paper.wenweipo.com/2002/12/11/OT0212110031.htm

[註6]歐陽子《王謝堂前的燕子》

http://www.haodoo.net/?M=book&P=1142

《臺北人》(博客來)

https://www.books.com.tw/products/0010905530