藝術是歷史的低語,時代的噪音也無法將之淹沒

逃逸線書室有個「生日書」企劃,由茜茜老闆為你準備一份生日驚喜,有趣有趣,馬上加入。然後就忘了這回事~ 直到最近生日將近,某回再訪書店,老闆說生日書已下好訂單就等到貨,健忘的我還傻呼呼說妳在講啥。她說她選的書剛好是在我生日那天上市,但下訂至到貨還需要幾天,然後我也雲遊數日,拿到書時是十天後。一見她細緻的包裝就心動,忍不住當場拆開~

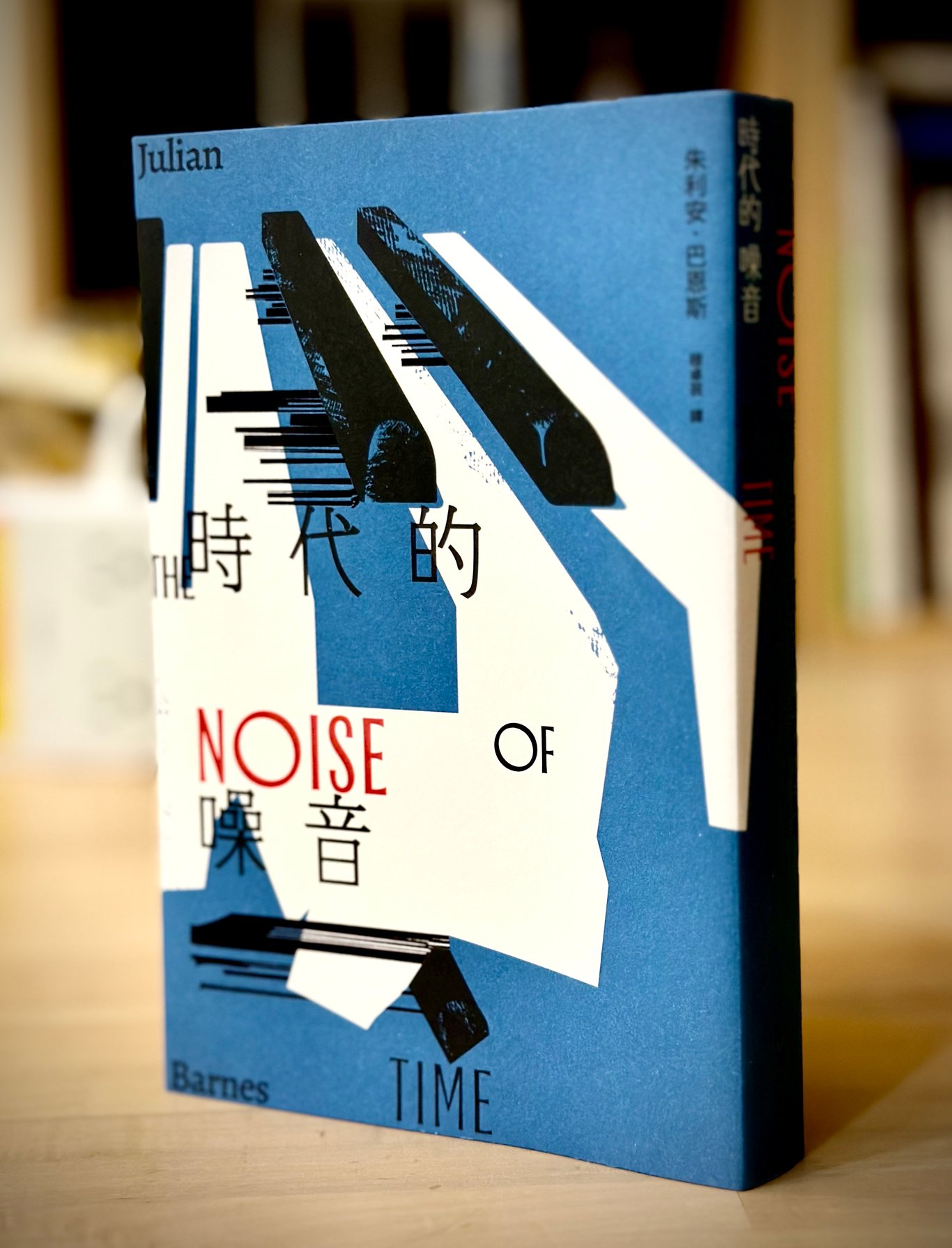

是本叫做《時代的噪音》的小說。她說很怕我已經讀過,我說太瞧得起我,才剛出版我哪來讀過本事。我看了一下卻連出版社「小寫出版」都不知,她說就是永和小小書房成立的,原來是虹風老闆的那我知道。她知道我喜歡音樂,所以替我挑了這本有音樂元素的小說,而且封面就是鋼琴黑白鍵意象,外貌先贏。此外她還寫了張小卡片送我,期許我們在「藝術與權力碰撞下存活」,矮油怎麼有這麼貼心的書店老闆~~~

並不認識作者 Julian Barnes,但我想既為知名獨立書店成立的出版社所選的書,應該是讓人期待的。我真得說,才讀五十頁,就覺得好看了;再十頁後忍不住敲茜茜老闆,說妳選的真好!

在完全不曉得內容的情況下,讀至 1/3 我才明白這是一本真實歷史改編的小說,主人翁是上世紀蘇聯古典音樂作曲家蕭士塔高維契。我除了聽過他名字外,對其人生平與作品皆十分陌生,所以就當作純小說來讀。其實以 Julian Barnes 擅於描繪事件掌故與編織歷史交錯時序的文風而言,說他在寫虛構小說亦不為過,連傳記文本常有的框架巢臼都隱微不顯,倒是文學的優雅不斷自字裡行間展現著溫柔之光。

我讀到了在極權社會下忍辱負重的存活之道、動輒得咎的高壓威權、以樂賈禍的荒謬現實,雙面人格的麻木不仁。即使是沒有歌詞的純音樂也喪失創作自由,因為社會主義要求作曲家必須以「簡潔、明快、真實地表現社會主義的現實主義內容」。當官方一方面越刻意強調音樂形式(意識形態)正確的必要性、一方面卻又激烈批判資本主義世界常見的「形式主義」時,「反諷」便成為生存必備智慧。

第二部尤其精彩,藉史達林時期蕭士塔高維契屢遭批鬥與平反的身心折磨循環期間,全然身不由己的起伏動盪,赤裸道盡了「反諷」的實像。譬如:

他們沒有發現最後樂章裡的尖銳諷刺,沒有發現那是對勝利的嘲諷。他們只聽見勝利本身,聽見對蘇聯音樂、蘇聯音樂學和生活在史達林光輝憲法下的效忠宣言。他用極強音和大調結束了這首交響樂。要是換成極弱音和小調呢?這種事可能會有一個(甚至幾個)人的生命因此翻天覆地。畢竟「這世界只剩荒謬 」。

這裡的「他們」是指獨裁的黨與政府,用不用他們喜歡的旋律是件性命交關的事。「他們認爲只要殺死夠多人,再將宣傳和恐懼給剩下的人,就會得到樂觀。」於是蕭士塔高維契不斷被警告要樂觀,但這只是另一個自相矛盾的措辭。絕頂荒謬的是把人命比喻成木屑:

砍木頭沒有不噴木屑的,社會主義的建築師經常這樣說。但要是你放下斧頭時,發現整座伐木場已經被砍得只剩木屑了呢?

這段,意同我們這裡講的「割韭菜」。我們台灣人看向對面,很懂的。

又說因為成就與名氣,蕭士塔高維契曾被史達林指派為出訪紐約的蘇聯代表,唯能說什麼不能說什麼早就都被框架好,言論自由是絕對不存在的,雖然公共場合的一舉一動都呈現出主角的自發自為。後來因《蘿莉塔》而成名的蘇聯流亡作家納博可夫當時已移居美國,就在記者會上踱踱逼人當面詰問蕭士塔高維契的「眞正想法」,可想而知僅拾得一派官腔。回國後他在報紙上看到出自於己口的諸般發言,才發現自己根本沒講過那些話。荒謬呀,但他又該當如何?

每當他們向他解釋他的本行,告訴他什麼才是音樂,他就會搗住耳朶。他們會反駁他道,不不不,你不懂,我們只是想幫忙。於是,他們下一回從自己安全、富裕的國家來到這裡時,會帶給了他一大疊印好五線諧的原稿稿紙。

這裡的「他們」是指西方自由世界的人,從牆外的眼光看牆內,帶著局外人優越感難掩的指教。

無論是「那些有名的西方人道主義者,告訴俄國人他們生活的地方是天堂」的天真無知,抑或「手裡拿著飯店和午晚餐優惠券興沖沖來到俄國的西方人,個個都是蘇聯政府核准進來的,都急著想見見『眞正的俄國人』,想了解他們眞正的感受與眞正的想法」,都是獨裁者的另一種伎倆:「你們聽說我們有藝術家被迫害?完全沒有,那只是你們政府的政治宣傳。」

韭菜很清楚自己是韭菜,而曾經指責別人走上修正歧途的獨裁者肯定也知道自己現正踏上黔驢技窮的老路。牆內人人都是演員,時間輪轉在這裡失去意義。

我在讀這本書的幾天,耳中反覆聆聽的是美國當代傳統鄉村歌手 Gillian Welch 的新專輯《Woodland》,其中歌曲〈North Country〉充滿傑克倫敦筆下的北國風雪與勞逸,即使 Gillian Welch 應該與書本主題無涉,但音樂中老時代的悠然韻味配上小說裡的氛圍卻恰為契合。沒想到讀一讀,竟然真的在書中見到了北國,原來蕭士塔高維契小時候的偶像是勇闖北極的南森(Nansen of the North),但長大後的他光是感覺雪在滑雪板底下都會蹀躞不安。想像中的北國是冒險與自由的極(端)境,生活了一輩子的祖國卻是害怕與妥協的極(權)境。兩個極境,兩種寂靜。

沉默有許多可說之處。它是文字的盡頭,音樂的起點,同時,也是音樂的盡頭。他有時會拿自己的處境和西貝流士相比。西貝流士人生最後三分之一的時光沒有創作任何音樂,只是被當成芬蘭人民的榮耀供在那裡。這種存在方式還不壞,但他不確定自己有力量保持沈默。

欲沈默而不可得,想不表態都無法,黨以任命他當俄羅斯聯邦作曲家聯盟主席一職為由逼迫入黨,他推託未果最後放棄抵抗,被鬥了半生臨老終獲政府垂青,他卻從未感受過比這更陰冷的擁抱。兒子說只見過父親哭兩次:妻子過世與入黨。

寂靜,沈默,就這樣吧。「命運只不過是就這樣的同義詞。」至少,自己的人生終曲前還可以反諷。

當個懦夫需要堅持、毅力、拒絕改變——因此,某種程度上,也算是一種勇氣。至少還沒失去反諷的樂趣:人的宿命就是年老時活成年輕時最鄙視的樣子。

蕭士塔高維契只嘆命太長,長到見識了太多荒謬、批覆了太多不堪。年少時的自我懷疑,比起年老時的自我懷疑根本不算什麼,最終贏家還是他們:

他們沒有殺死他,他們允許他活著,藉由讓他活著來殺死他。這是他人生最後、最無解的反諷:他們讓他活著,藉此殺了他。

這是一個身處極權下的音樂家人生故事,Julian Barnes 讓我們讀者心有戚戚地旁觀著如何智取時代中的噪音。但什麼東西才能對抗時代的噪音?也許誠如他所言:「無法回答才是正確答案」,因為音樂終究只屬於音樂,「只有我們內在的音樂、源自存在的音樂——其中有些被人轉化為現實中的樂音。幾十年後,如果它們夠強大、夠眞實、夠純粹到能淹沒時代的噪音,便會轉化爲歷史的低語。」藝術便是歷史的低語,時代的噪音也無法將之淹沒。

真正聽進自己心底的音樂,是足以改變人的一生的,這我很瞭,我用了半輩子來證言,相信再活長一點我可以說得更多。難怪茜茜老闆期許我「在藝術與權力碰撞下存活」,這生日禮物挑的可真完美呀!這本書已然預約了我的年度冠軍,如果沒有意外的話。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!