如何製作線上課程?以 Hahow 為例分享內容製作思維與團隊編制

作為內容團隊經營與管理系列的第一篇文,就來談談 Hahow 平台是如何產製線上課程的吧!我在Hahow 任職四年(含一年實習),總共經手了 66 堂線上課程;無論是擔任第一線的內容企劃或團隊管理者,最常被問起的問題不外乎這三個:

Hahow 平台會如何協助老師製作課程?

Hahow 的內容團隊究竟都在做些什麼呢?

除了做課程以外,內容團隊還負責哪些業務?

Hahow 作為一個線上教育平台,核心價值就是媒合供給與需求,讓有志做分享教學的老師,能夠在平台上交付知識技能觀點給有需要的學生;而供給端—也就是教學內容、教學服務的經營,就是 Hahow Content Team 內容製作團隊所負責的業務。

從一個人到一座遊樂園-Content Team 的演化史

開站第一年的體悟

在 Hahow 開站的第一年,團隊中只有一位夥伴全職負責內容經營;當時我們以為只要有好用的平台、提供簡單的影片製作指引,並站在學生立場給予課程內容建議,就可以讓老師們順利開課。然而在這一年內,有非常多想開課的老師告訴我們:

Hahow 網站很好用,但我真的不會拍教學影片

我很會做這件事,但我不知道該怎麼教別人

我都有從頭到尾拍影片給學生看,但他們就是聽不懂

後來我們才發現,老師是知識與技能的擁有者,也是各個領域的專家;但是會做不等於會教,會教也不等於會「在線上教」。會做不等於會教這個道理應該大家都理解,那為什麼會教不等於會線上教呢?主要的關鍵在於學生學習的情境有所差異。

會教不等於會線上教,線上影片教學的特殊性

在線上課程出現之前,大部分的教學發生在實體教室;在實體的場域中學生可以跟老師互動、即時提問,也可以自然地在空間中移動,找到適合學習的位置或狀態。然而,當教學從 3D 的空間變成 2D 的影片時,學生只能透過平面的螢幕接收知識,所有的細節、角度都必須透過不同的拍攝鏡位來呈現,有時甚至需要加入動態影像字卡來為學生增加記憶點;這些特殊性導致線上課程的製作比實體課程難上好幾倍。

為了幫助老師在線上進行有效的知識傳遞,Content Team 從原本的一位全職夥伴,發展成四個特化的部門,分別是內容開發、內容企劃、內容影音與內容品管。就像一條龍的工廠生產線,但不一樣的是內容製作的過程充滿創意發想與腦力激盪,夥伴們總是在快樂又吵鬧的環境中工作,所以我們經常把團隊比擬成一座「遊樂園」。

Content Team 四個部門分別的職掌如下:

- 內容開發 Content Acquisition

作為生產線的上游,內容開發夥伴會協助了解老師的優勢,以及教學主題的市場趨勢;同時也讓老師了解到 Hahow 能提供的服務與優勢有哪些。簡單來說,就是協助老師認識 Hahow 並找出最適合在 Hahow 上開課的切入點。 - 內容專案企劃 Content Producer

老師確定開課的切入點後會由內容專案企劃夥伴接手,協助老師做開課過程的專案管理並進行詳細的課程內容編排,包含製作募資提案與說明影片、募資銷售、後續教學影片拍攝,一路到課程上架跟後續維護與經營。 - 內容影音 Content Film

在募資影片與後續教學影片的製作環節,有些老師會選擇自行拍攝剪輯,有些則會選擇委託 Hahow 進行製作。若為後者,內容影音團隊會結合影像技術以及教學呈現上的經驗,針對不同教學主題幫老師設計適合的影片畫面與風格,例如手作課程的老師需要多種攝影角度來呈現製作步驟的細節,而抽象的職場心法課程則需要透過字卡來輔助學生的學習等。 - 內容品管 Content QC

最後在影片、教材都準備完全後,就會由內容品管進行把關。Hahow 的內容品管師會根據課程當初設定的學習族群,檢核學習成效,並確保教學內容符合募資期間的承諾。例如一堂從零開始學會寫網頁的課程,品管師會確保一個完全初學者真的可以依據課程影片的教學,最後成功做出一個網頁。

遊樂園的製作思維-內容轉譯

Content Team 的四個部門雖然各司其職,但無論是市場分析、內容編排、影音製作還是品質把關,每位夥伴都抱持著相同的思維在自己的崗位上進行內容產製,這樣的製作心法我們稱為「內容轉譯」。

內容轉譯到底在轉些什麼?又是怎麼轉出來的?

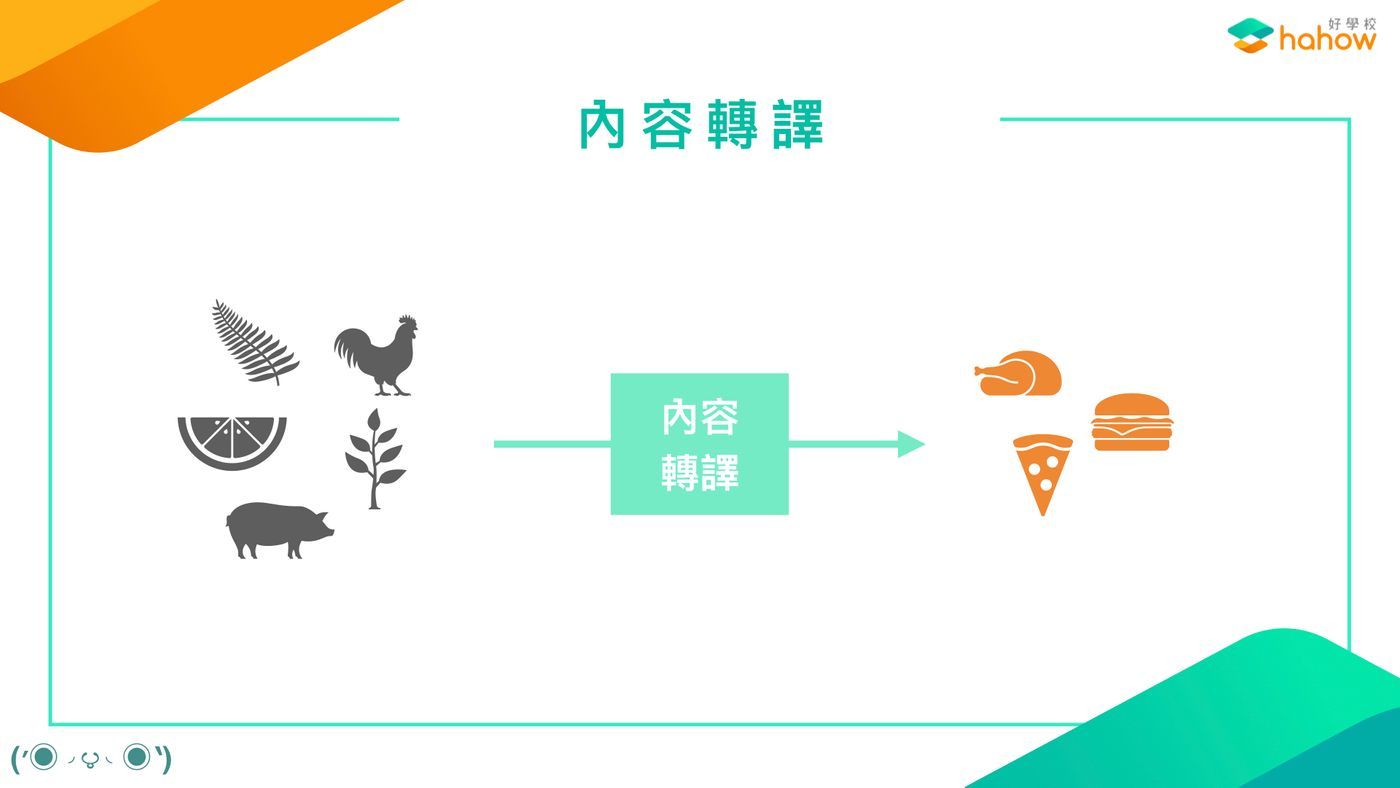

Content Team 對於內容轉譯的定義是「將老師的知識技能觀點,轉變成學生可以吸收的交付樣態」—就像食材需要經過烹調才能化為可入口的食物一樣,知識技能觀點也需要經過適當的處理工序才能夠讓學生吸收、理解甚至應用。

儘管是相同的知識技能觀點,若要轉換成不同的交付樣態,就需要經過不同的轉譯過程。以烹調的例子來類比,漢堡與披薩的主要原料可能都是麵粉與火腿,但兩者需要的製程就非常不同。常見的知識交付樣態有實體課程、線上影片、直播、音頻、專欄文章、書籍等等,會有各自適合的內容主題與使用情境,其中需要掌握的共通點是學生的學習目的、課程定位,以及學生學完後想做出什麼。

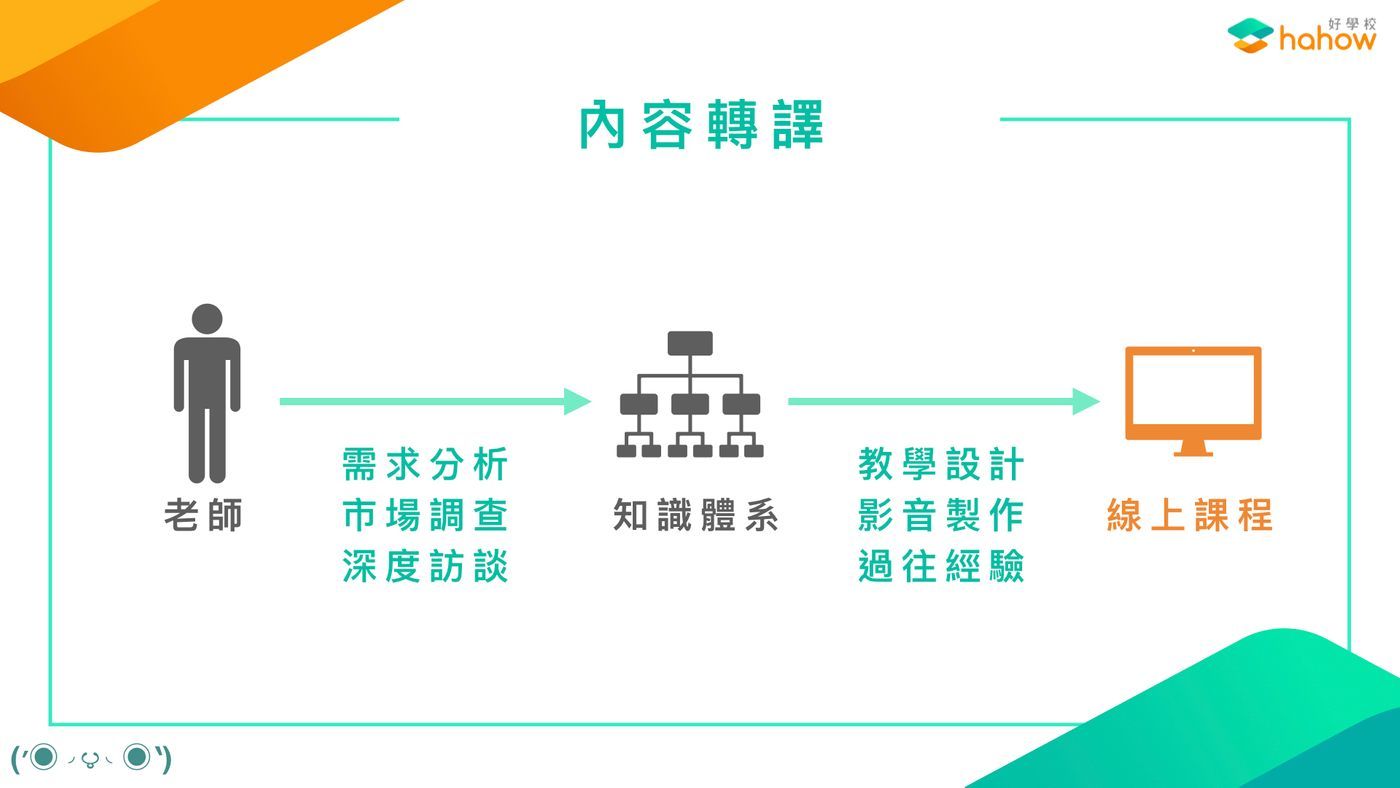

內容轉譯實際上會經過的步驟因人而異,世界上有 100 個內容製作者,可能就會有 100 種內容轉譯的方法。以 Content Team 為例,我們會藉由市場調查與需求分析來了解學生對於該知識領域的學習需求,再與老師進行深度訪談和討論,與老師共同勾勒出完整的知識體系。最後會依照我們具有的教學設計能力把課程綱要製作出來,並透過影像與聲音呈現給只能透過螢幕進行學習的學生。

給予知識原料提供者最適合的轉譯協助

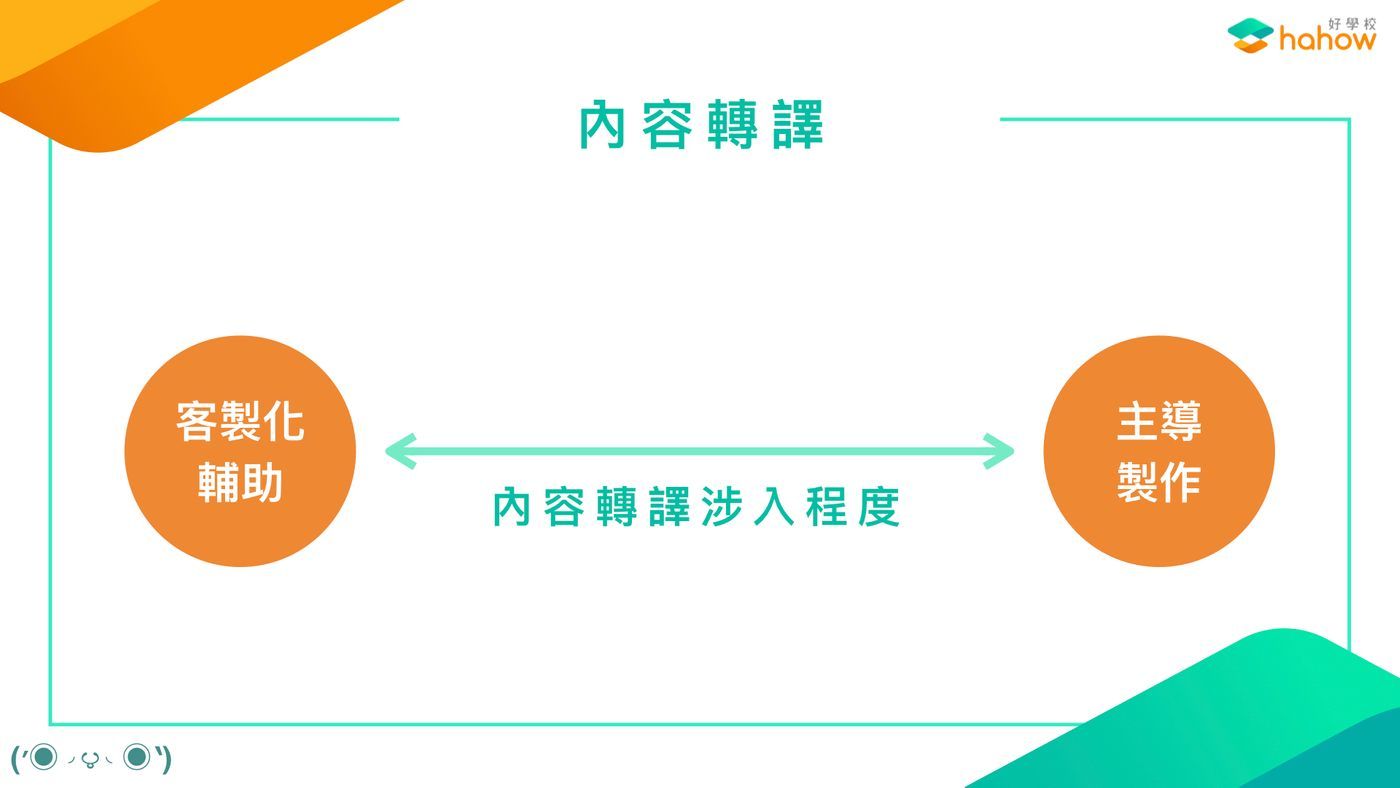

內容轉譯雖然有非常多步驟,但並不是每堂課程都由 Content Team 執行所有的細節,而是針對老師的需求提供最合適的服務。Content Team 在內容轉譯的涉入多寡就好像一道光譜,內容轉譯涉入較多的合作方式稱為「主導製作」;涉入較少的稱為「客製化輔助」。

究竟一堂課會需要 Content Team 涉入多少,我們會透過以下三點進行評估:

- 課程主題

課程所屬領域的特色、課程主題難易度、理論導向或實作導向等。 - 老師的內容製作能力

是否會進行市場調查、有架構地整理知識體系、教學設計與影音製作能力等。 - 老師對於線上課程的了解程度

過往是否有在線上分享的經驗,或者習慣於透過線上影片吸收新知。

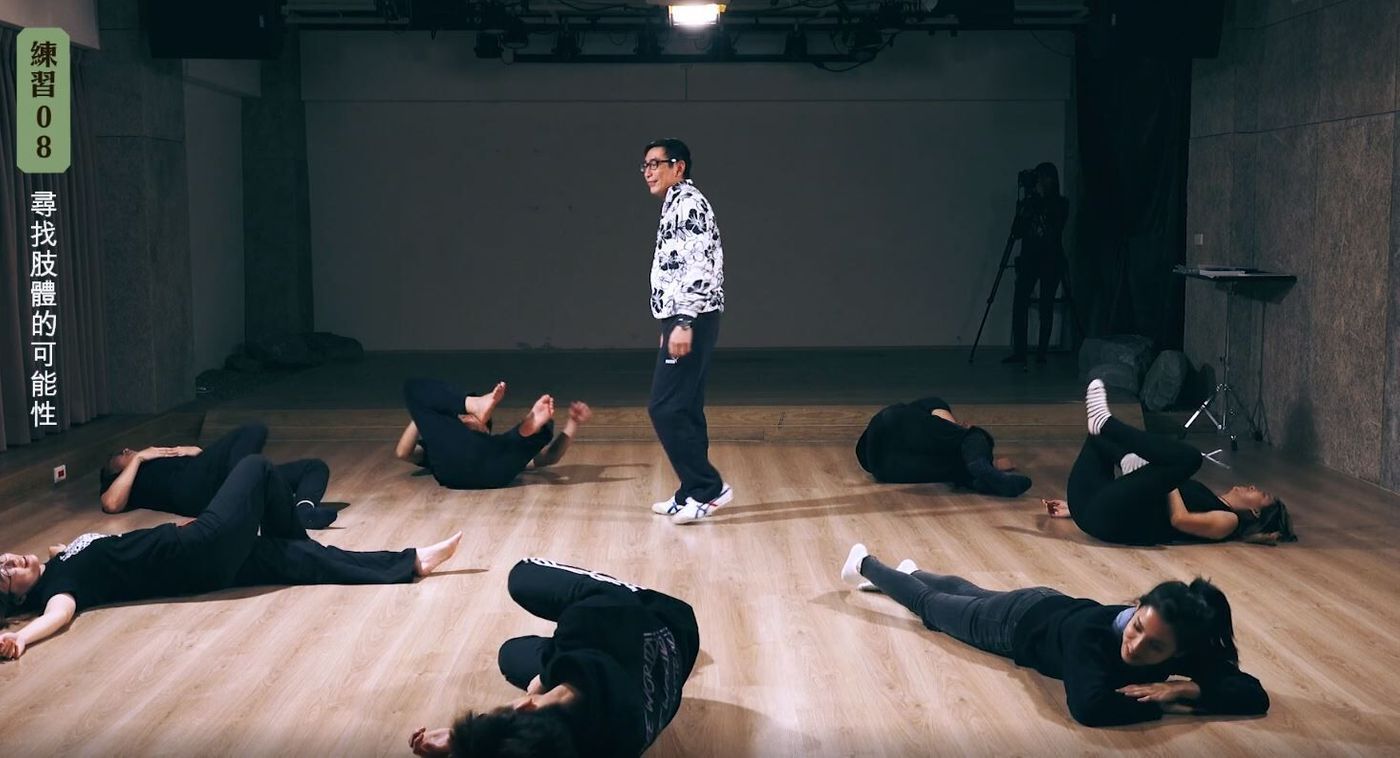

以 Hahow 平台上的實際範例來說,宋少卿老師開設的「與大師相會:每個人都能體現的舞台魅力」就是偏向主導製作的這一端。少卿老師是一位非常專業的表演者,也有許多現場指導學員的經驗,但過去並沒有針對「表演入門」做過有脈絡的教學設計。另外,少卿老師對於線上課程的了解幾乎為零,尤其是如何將表演這個非常吃重實體互動的學問透過影片呈現給學員,所以需要 Content Team 涉入較深。

在製作過程中,負責夥伴透過無數場會議來了解少卿老師想傳授的表演技巧與概念,並參考國外成功範例與自身經驗,設計出「在劇場裡教學並實錄」的課程呈現方式。藉由這樣的現場教學實錄,面對電腦螢幕的學生會多了一種沈浸體驗,彷彿自己跟劇場裡的學生們一起跟老師互動;同時看見劇場中學生們嘗試錯誤的過程,得知原來自己可能也有類似的狀況。這個案例就是主導製作的最佳代表,我們事先把老師的知識技能吸收內化,重新設計出適合線上課程的內容形式。

在光譜上偏向客製化輔助的課程,吳哲宇老師開設的「動畫互動網頁特效入門 JS/CANVAS」就是一個很好的例子。哲宇老師對於線上教學與程式教學非常有經驗,在送出課程提案時就已經設計出完整的課程結構,且本身具有影像製作能力。

然而,這堂課程知識體系龐大,總課時又長達 50 小時,使得「流程管理」成為哲宇老師的一大負擔。因此 Content Team 在製作流程中,不僅針對課程內容膨脹、時程延宕等狀況,協助老師適度精簡課程,也引導老師打倒完美主義的心魔,並做更細部的時程管理。在這個案例中,Content Team 對內容的介入較少,是站在輔佐的立場幫助老師建立最順暢的製作流程,並協助老師進入對製課有幫助的身心狀態。

內容轉譯該涉入多少並沒有正確答案,了解老師的強項與弱項ˋ,進而提供最互補的協助才是最佳解答。

秉持快樂的初衷,探索知識傳遞的下一個可能

透過平台與內容製作的力量,Hahow 已經成功打破時間與空間的限制,將許多過往不可能在線上學習的知識技能化為可能,不過我們並沒有因此滿足。目前 Content Team 透過內容轉譯的思維與部門專業分工,可以與老師一起做出超出學生期待的課程內容。但是再精緻、實用的課程,終究是讓所有學生看同樣的影片,輔以課後問答與作業。

我們深知一堂課不可能滿足所有學生的需求,儘管交付出去的內容跟募資時承諾的一樣,且貼合大部分的學生(可能 90%)的口味,但往往還是會有少部分的學生(10%)不太喜歡我們最終設計的教學方式。這些差異都沒有絕對的對與錯,都是主觀層面的感受,世界上就是會有個體差異存在。

為了達成 Hahow 的品牌願景,創造出不受限與適才適性的環境,讓每一位學生都能用最適合自己的方式學習,我們勢必得想辦法突破個體差異。若要以現行的內容製作方法來實現這個願景,例如在課前調查每一位學生的需求並客製,是非常沒有效率的做法;相對地,我們期待可以結合科技的力量,突破人工分析使用者需求的限制,讓內容製作到達下一個層次,讓不同需求的人,在不同的場景下,都可以找到對自己最有效的學習方式與學習媒介。

以上是內容團隊經營與管理系列的第一篇分享,感謝你用心看到最後,若有任何建議或是想敲碗的主題都歡迎透過留言區給我回饋!(́◉◞౪◟◉‵)

延伸閱讀

【 Hahow 內容煉金- 線上課程製作心法 】有很多好文章可以挖寶

【Hahow Cocktail 專欄 知識調酒師的聊天室】主要是針對知識經濟與教育產業的趨勢分享

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐