我们批评母校的权利去哪了?

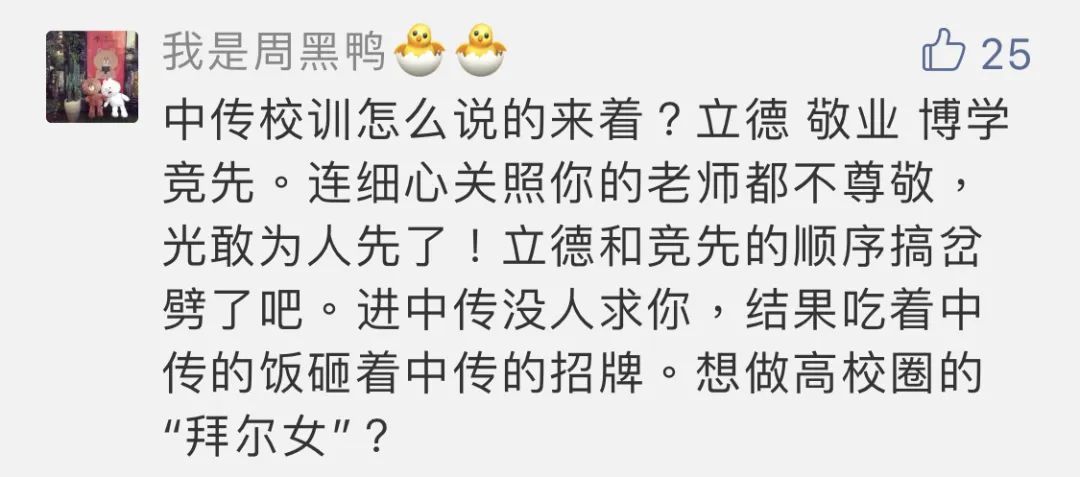

近日,一篇名为《十四天后,中传留宿生仍被封闭》的文章广为传播,引起了极大的反响,校内外各方人士都加入了这场缘起于中传封闭式管理问题的论战。在聚焦于规章制度的理性讨论之外,也不乏有一些情绪化的声音。比如,不少“爱校人士”就站出来讲,我们作为学生不应当批评母校,因为这是“端着碗骂娘”。

这种声音并非第一次出现,也并非中传特产,比这种谩骂更可怕的是,校方本身对批评行为的控制。

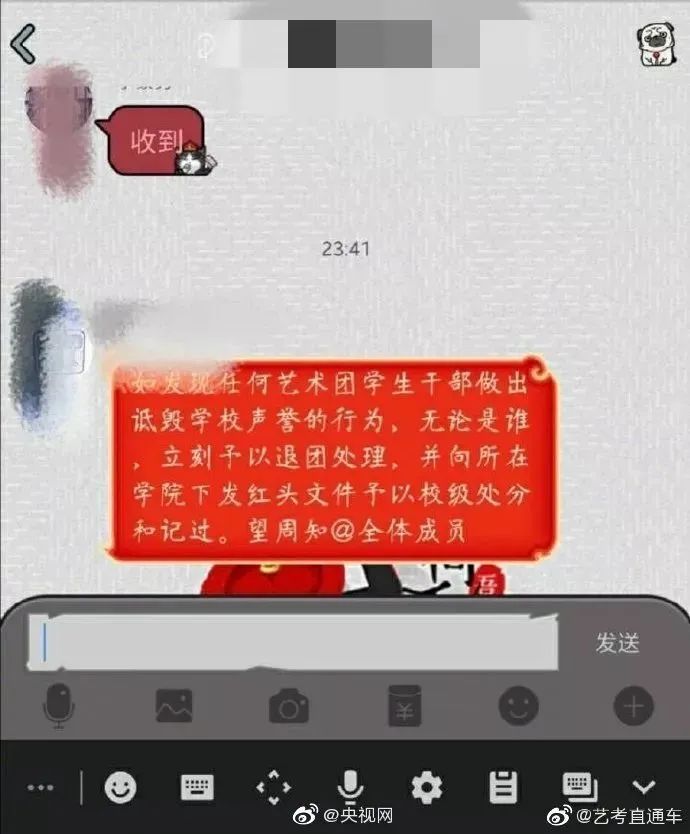

比如在去年,海南大学关闭校内商业街和小卖部,禁止外卖入校,而食堂饭菜中多次出现虫子等东西,不少同学怨声载道。于是海南大学发布通知称,“如发现任何学生干部做出诋毁学校声誉的行为,无论是谁,立刻予以退团处理,并向所在学院下发红头文件予以校级处分和记过。”

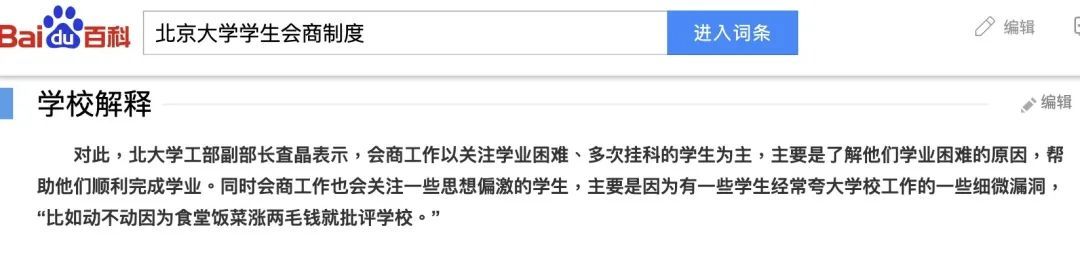

对批评者给予惩罚,这样的事情在多所大学都有出现,中国的最高学府——北京大学甚至还将这一规定制度化(可谷歌搜索“学业会商”了解详情)。我们不免感到疑惑,不是说“若批评不自由,则赞美无意义”吗?为什么我们批评母校,不但会被辱骂,还要遭受威胁?

我们真的有批评母校的权利吗?

事实上,“批评母校的权利”不仅存在,而且历史相当悠久,最早可追溯到19世纪。

当时启蒙运动刚刚结束,在改革的大背景下,普鲁士王国文教部长威廉姆·冯·洪堡创立了柏林大学——世界上第一所现代大学。

作为一名人文主义思想家,洪堡认为人如果想要保障自我发展,就必须拥有环境的自由。“人只有在不受阻碍的自由状态下,才可能将其本身所固有的力量充分发挥,从而达到最优意义上的自我发展”,而这种自由带来的发展又会反作用于环境,形成一个良性的循环。

因此,洪堡提出,大学不仅应具有“外部的自由”,即独立治学,还应具有“内部的自由”,即教的自由、学的自由、管理的自由和批评学校的自由。而这种批评学校的自由,不仅不会让母校声名扫地,还会让母校愈加进步,可谓是百益而无一害。

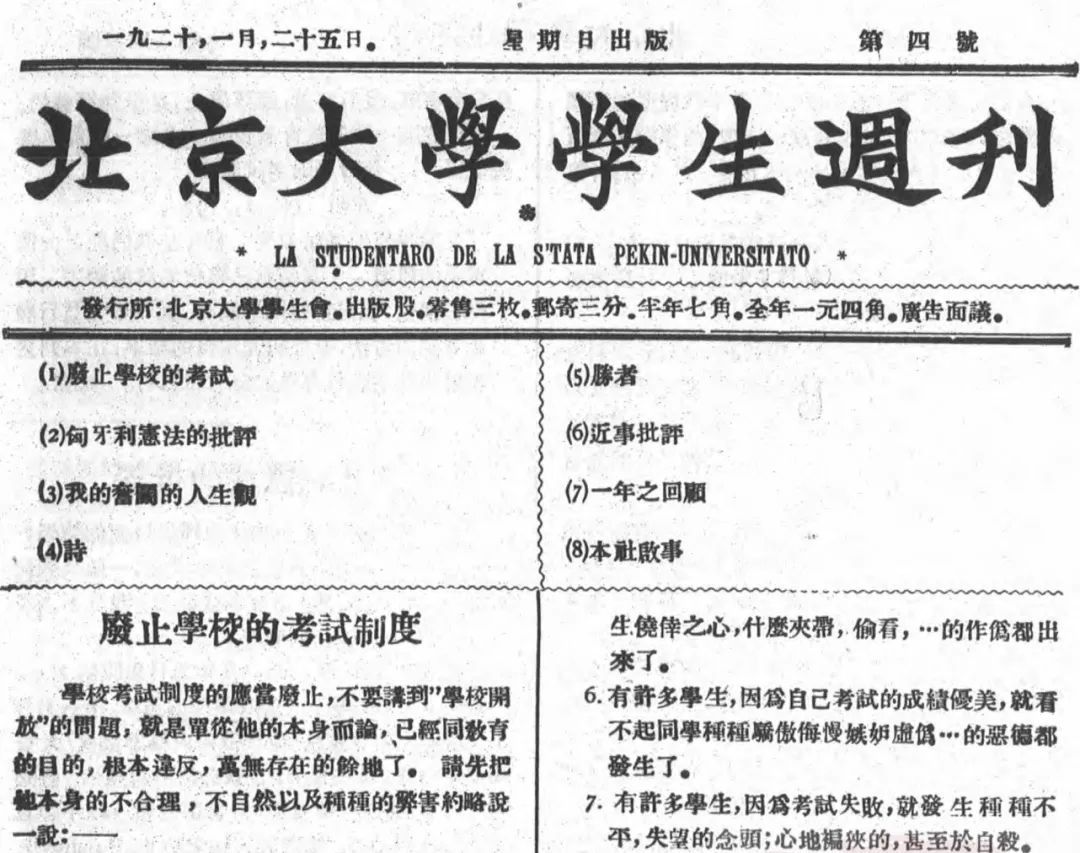

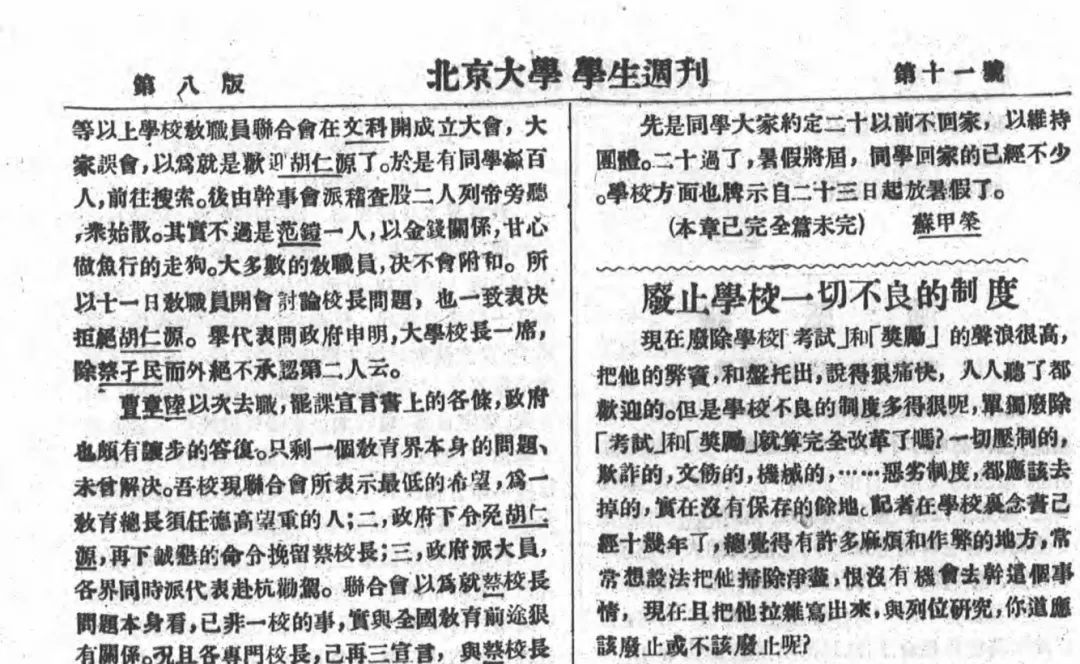

柏林大学对于欧洲乃至全世界的影响都相当深远,这种对母校进行批评的精神也传承给了各个国家的莘莘学子。民国9年,在五四运动的大背景下,北京大学学生会发行了名为《北京大学学生周刊》的杂志。该刊物既不给校领导唱赞歌,也不传达袁世凯的指示,而是刊登学生对校园生活和社会新闻的见解。

比如,在第四号的头版,一位同学通过发表《废止学校的考试制度》一文对北大考试制度展开批评。

有的同学则觉得校长制度有很多弊端,因此发表文章建议将其废除。

还有同学进行归纳总结,建议废止学校一切不良的制度。

诚然,有些同学的言论略显激进,但是在彼时的北大,却并没有人站出来说“你不要抹黑母校”,就算是反驳,也都是基于道理、逻辑和方法可行性的辩论,而不是基于“护校”心理的谩骂。

这一切都是因为,时任北大校长的蔡元培本身就是一个“洪堡主义者”,甚至还曾亲自前往柏林大学进行访问和学习。正如洪堡提出了“学术自由”的主张,蔡元培也提出了“思想自由,兼容并包”的办学原则。

蔡元培认为,“无论是哪一种学派,只要言之有理,能够自圆其说,尽管可能观点相左,都可以让他们自由发展。”表面上看,蔡元培的这个观点是针对教授的讲课方式提出的,但在实际执行的过程中,学生也因此获得了分析问题和独立思考的能力,得以对学校进行自由的批评。

批评母校的不止北大学子。在南开大学八里台校区马蹄湖的湖心岛上,屹立着一座白色大理石纪念碑,纪念碑正面镶嵌着周恩来的金色头像,头像旁则镌刻着其手迹“我是爱南开的”。

但是,这句话并不完整,其原文乃是“我是爱南开的,可是我看现在的南开趋向,是非要自绝于社会不可了。人要为社会所不容,而做的是为社会开路的事情,那还可以;若是反过脸来,去接近十七八世纪,甚而十三四世纪的思想,这个人已一无可取,何况南开是个团体。团体要做的事情,是为‘新’,倘要接近卖国贼,从着他抢政府里的钱,人民的钱,实在是羞耻极了,那能谈到为社会的事实!”

当时,南开校长张伯苓为了筹款以维持学校的运营,聘请曹汝霖为校董,而曹汝霖在五四运动时被定性为标志性卖国人物。因此,周恩来怀着一颗炽热的爱国心,对母校进行了严厉的批评。

无独有偶,毛泽东对母校也毫不客气。

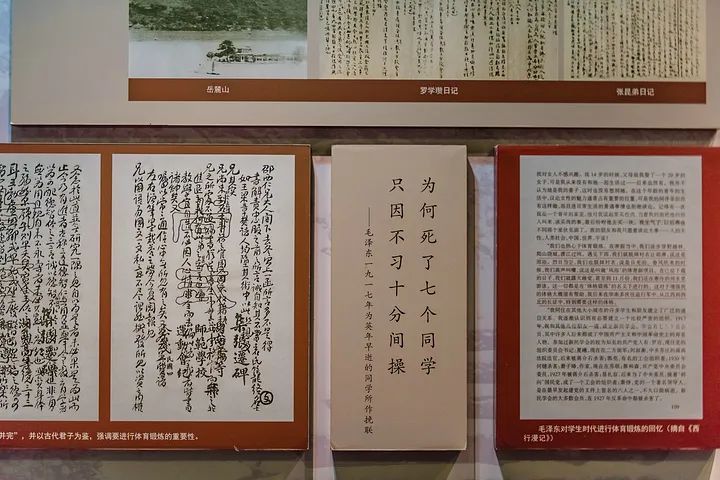

1917年,湖南第一师范的七名同学因病相继去世,毛泽东听说这一切,心情非常沉痛,认为是学校不重视体育锻炼所造成的。

在追悼会上,毛泽东通过对联的方式对学校的体育教学制度进行批评。他写道,“为何死了七个同学?只因不习十分间操”,意思是学校虽然有每天十分钟的课间体操,但是因为操法死板,大家都不愿意参加,这也导致了七名同学由于体质过差而死亡。听罢毛泽东的批评,湖南一师改过自新,成为了一个好学校。

一百年前,包括毛泽东、周恩来在内的众多中国大学生都可以像这样对母校毫无顾忌的展开批评,为何到了一百年后的今天,我们反而顾虑重重了呢?

我们为什么失去了批评母校的权利?

在洪堡创立柏林大学之前之前,欧洲的大学都无法进行独立自主的教学:学校需要获得皇帝的特许状才能运行,教授需要教宗颁发的特许状才能执教,学生只有获得了教会发放的俸享才能完成学业。

在这样的条件下,学生对学校提出批评,本质上就是对教会和皇帝提出批评,是对基督和国家提出批评,这怎么能被容忍呢?

因此,为了保证包括“批评母校权”在内的一系列自由权利,洪堡在创立柏林大学时,提出了著名的“教授治校”的观点,即学校不受外部势力的控制,教授可以自行决定教什么课、用什么教材、采取什么方式。

如此一来,学生批评学校,其实只是在批评教授而已。而由于教授的主要工作是治学而非行政,因此他们也乐于虚心听取意见,学生的“批评母校权”得以得到保障。

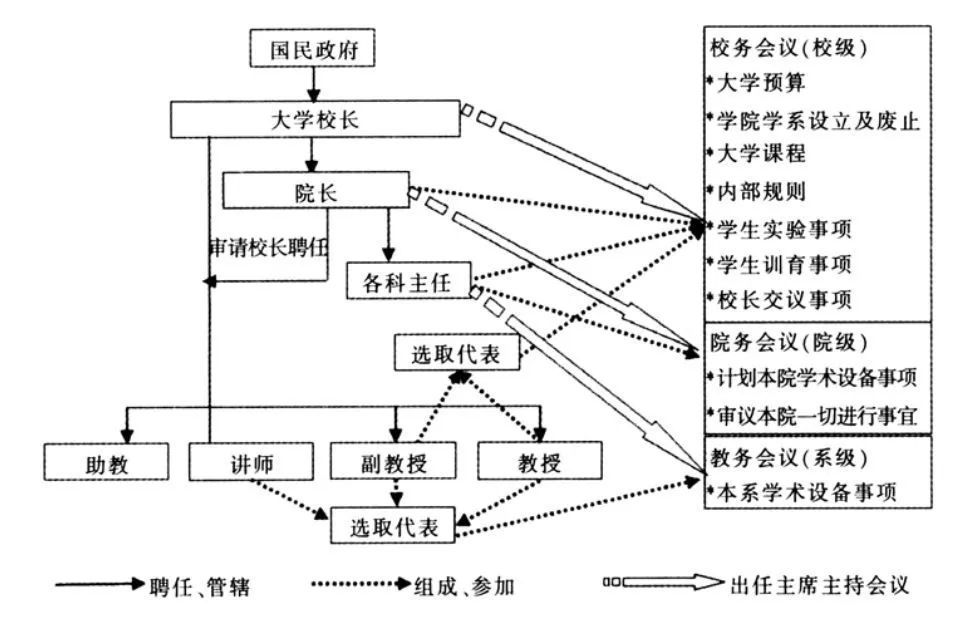

蔡元培时期的北大,正是一所拥有“洪堡传统”的高校。1912年,由蔡元培起草的《大学令》颁布,在我国高等教育史上首次以法律权威明确了教授具有参与大学内部管理的权利,即明确了“教授治校”。

在《大学令》和北大的影响下,其他大学也纷纷仿照“洪堡模式”,比如清华大学、东南大学都在行政层面上赋予了教授对学校事务的决策权,确保了教授在大学管理中的主导地位。

但是,这种优秀的学校模式却在历史的洪流中逐渐走向毁灭。

1924年,民国教育部颁布《国立大学校条例》,规定教授由校长聘任,而校长则由教育总长聘任,此消彼长中无形削弱教授群体的话语权——自然也削弱了学生的“大学公民权”。1929年,国民政府颁布《大学组织法》,校长成为政府的代言人,这进一步加强了对大学的控制。

在这时,如果一位学生批评北大,那便是指桑骂槐——表面上在骂蒋梦麟,实际上在骂蒋介石;表面上在抗议北京大学,实际上是反对国民政府。

建国后,我国借鉴效仿苏联经验对大学进行改革和管理,中央政府对高等院校实行集中统一的领导。

1958年9月20日《人民日报》刊登文章指出:“教育工作必须有党来领导……在一切高等学校中,应当实行学校党委领导下的校务委员会负责制。”此时,在大学外部党和政府全面掌握了控制大学的权利,这种集权化方式延伸到大学内部,导致大学被意识形态化。

在这种条件下,洪堡所说的大学的“外部的自由”和“内部的自由”都已荡然无存。

时至今日,虽然中国大学的内部管理体制有所调整,但是洪堡和蔡元培的治校传统却一直没能回归,批评母校的权利,便也随着这种传统的没落而消失。

我们曾经拥有过的批评母校的权利,就这样一点一点地消失了。

参考资料:

1.威廉姆·冯·洪堡的大学观述评.王洁

2.从“教授治校”到“教授治学”:中国大学内部管理中教授权力的演变.张弛 迟景明

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!