徘徊于元旦与春节之间①:时间分割的政治性

承蒙过去一年的支持,在此谨祝大家新年快乐!

说到新年,华人有个有趣的现象,即一年之内过元旦与春节两次年。民国时不少人视之为荒谬,力主废除农历,但最终未成气候。废止农历的阻力何在,日韩等邻国面对农历的态度如何,农历又如何形塑我们对于传统的想象,这些问题都很有趣。我想在春节期间写个小系列,聊一聊中国元旦、春节双轨制背后的时间、权力、与传统的关系。

元旦伊始,以三国志系列游戏闻名的日本光荣公司便推出了一张“谨贺新年”的宣传海报,其中不见曹操、赵云等人气角色,取而代之的是一群头戴牛角盔的武将,以示喜迎牛年之意。国人也不遑多让,纷纷在元旦那天玩起了谐音梗,用“实鼠不易,牛转钱坤”互相打气。

但严格来说,日本和中国的牛年并不一致。日本废除农历后,把农历新年挪到了公历元旦庆祝,因此1月1日便是牛年;但中国实行元旦春节双轨制,从元旦到春节的一个月间严格来说还是鼠年,在元旦就“牛转钱坤”未免高兴地早了点。之所以产生如此的区别,不仅涉及百年前的历法改革,更牵扯到两国在现代化进程中对“传统”的不同理解。这个春节系列的第一篇,就从时间的政治性出发,探讨中日在近代化过程中的历法改革时,为何走向了截然不同的道路。

时间分割背后的政治

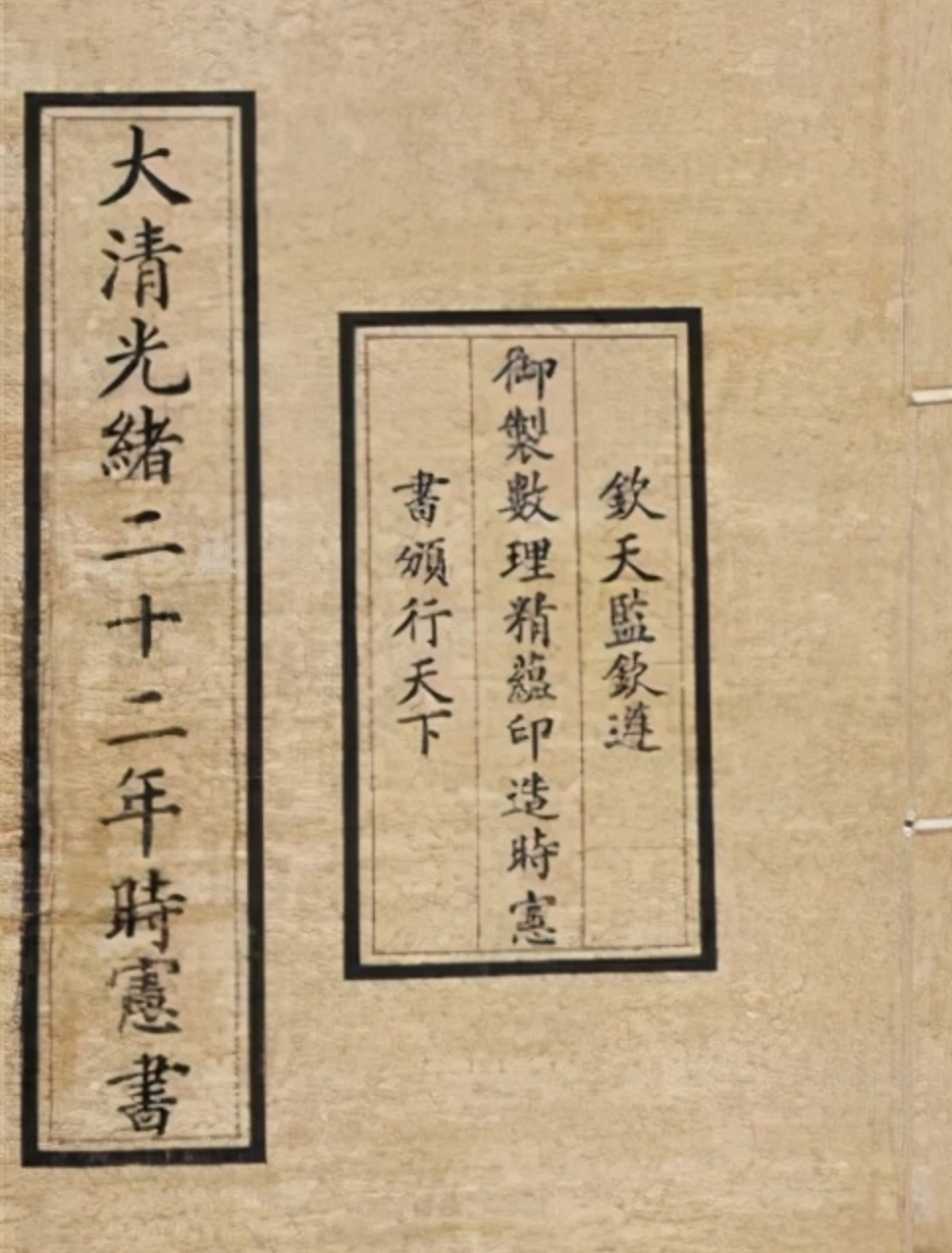

虽然物理学以运动定义时间,但历史语境下的时间从来都不是机械的简单摆荡。如果说“普天之下莫非王土”象征着皇权对土地乃至空间的掌控;那历法所对应的天象与时间,也同样是天子的禁脔。在年号甚少更迭的明清,皇帝本人几乎与年号等同,史籍上的洪武十二年,康熙二十八年,昭示着真龙天子对于时间的冠名权。正因如此,古代最主要的两类禁书不是情色、暴力,而是历书与地图,分别对应着时间与空间——而这都是皇帝的私产。

在雕版印刷出现的唐代,印制历书便是其主要用途。历书由皇帝授予百官,因此又称皇历。朝代更迭之际,新兴王朝往往修订历书,广授番邦,以彰显掌控时间之意。日本从南北朝至明末,始终使用中原王朝颁布的历法。明亡后日本虽然使用本土编写的贞享历、宝历历、宽政历及天保历,但与中国历法同属阴阳历,因此变动有限。然而明治维新后,日本宣布废除旧历,改用西历“格里历”,即如今所谓之公历。日本阴阳历的最后一天是明治五年十二月十三日,(西历1872年12月31号),第二天直接跳到了明治六年一月一日,仿佛有十几天凭空消失一般。

此后日本便在公历元旦(日语作“元日”)过年,但仍保留传统的纪念方式如拜年、祭祀(先祖及年神)、压岁钱(御年玉)等等。有趣的是,仅就字面意义而言,日本人在元日而非“春节”过年,反而更接近古人的认知。因为正月初一在古时便被称为“元正”、“元旦”、“元日”,反倒是“春节”一词则多指立春。“春节”一词的古今异义,又导致如今广为流传的一种谣言,即“古人在立春过年”,实则是望文生义。

不少史料可以证明,古人在正月初一而非立春拜年,如宋代《东京梦华录》中描写北宋拜年时的情形:“正月一日年节,开封府放关扑三日。士庶自早互相庆贺,坊巷以食物动使果实柴炭之类,歌叫关扑。”明代《菽园杂记》也提到拜年发生在元旦:“京师元旦日,上自朝官,下至庶人,往来交错道路者连日,谓之拜年。”

如今之所以将元旦易名“春节”,实则与清末民初围绕纪年、历法的一系列斗争有关。农历之所以屡禁不止,既因政治势力互相掣肘,也有民间积习难改的原因。

围绕历法的政治斗争

从数学角度,采用何种纪年不过是在时间轴上确立一个起点,然而其政治意涵远不止如此。如耶稣纪年便暗示耶稣的出现划分了真主降临前蒙昧的公元前(Before Christ,简称BC)与耶稣启示后的公元(拉丁文AnnoDomini,意即主后,简称AD)。清末的学者同样借效仿西方更改纪年之名,输出其政治立场。如汉民族主义者刘培民主张“黄帝纪年”,驱逐鞑虏之心不言而喻;而保皇派康有为则提出“孔子纪年”,因清朝同样奉孔子为万世师表,以避免“黄帝纪年”中的排满倾向。

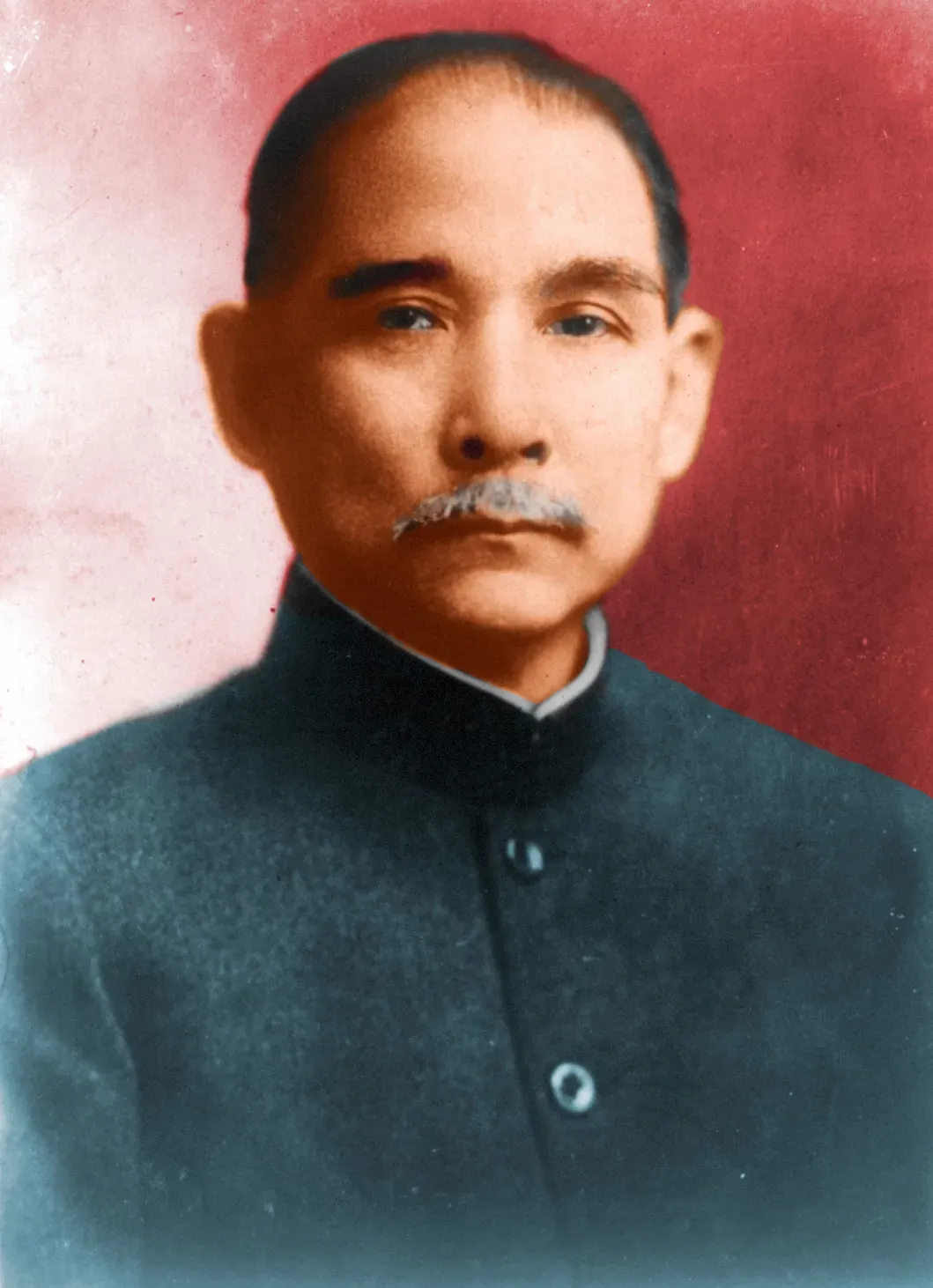

民国成立后,孙中山宣布“以黄帝纪元四千六百九年十一月十三日,为中华民国元年元旦。”既用格里历取代农历,又突出了新时代与黄帝之间的渊源。依照孙的设想,如今中国应当同日本一样,在公历元旦过年。然而此举尚未在民间得到响应,次年袁世凯当选,北洋系在文化上远比革命党人保守。内务部长朱启钤建议袁世凯体恤民俗,将农历元旦、端午、中秋、冬至分别设为春节,夏节,秋节与冬节四个国定假日。袁世凯考虑到端午、中秋等汉族节日不符五族共和之理念,仅同意将阴历元旦设为“春节”,于次年(1914年)例行放假。“春节”由此正式取代“元旦”之意涵,距今不过107年的历史,可谓典型的“被发明之传统”。

相比于对农历节日听之任之的北洋政府,国民党人继承孙中山教诲,将农历视为封建糟粕。1927年北伐正酣之际,国民政府于广州成立废除旧历委员会。1928年北伐成功后,国民政府更下令“把旧历节元旦日应有之各样点缀品及正月间一切热闹娱乐活动……移至国历新年一月内举行”。30年代南京政府又多次下达“废止旧历、禁过春节”的法令,但招致民间、共产党及亲共人士激烈抵制,最终不了了之。

刘潇然回忆称,素有“基督将军”之称的冯玉祥对废除阴历执行地最为彻底,他治下的河南省明令禁止民众在农历春节包饺子。其中博爱县干部更在除夕夜将百姓家中的饺子打翻在地,不料却被愤怒民众所杀。刘认为共产党之所以对农历相对宽容,一方面是吸取了冯玉祥的教训,另一方面也继承了苏联革命初期采用俄国旧历团结大众的精神。

对日全面抗战后,国民政府意识到传统节日的凝聚力,1945年陈果夫的《中国民国生活历》中坦承,虽然节日“原则上采用国历”,但“其不可移者,则仍其旧。”新中国成立后,虽然一度取消春节假期,提倡过革命化的春节,要求大众大年初一同样劳动,但已不见废除春节的声音。公历元旦与农历春节的双轨制就此奠定。

从权力符号的角度看中日废止农历的差异

前述列举了不同政治团体关于农历存废的斗争,但各路人马之所以能借着春节议题做文章,归根结底还是民众有很大的抵触情绪。1929年,胡汉民在立法院有一次题为《废除农历是孙中山先生遗愿》的演讲,他认为阴历之所以难以废除,一是商人习惯在阴历年底结算,并认为结算完毕才算过了一年,于是串联政商势力抵制公历;二是民间在除夕前后有许多祭拜财神、灶神等活动,倘若移至阳历,便觉得不够恭敬。

不独民间如此,甚至站在科学、进步等立场上支持废除农历的林语堂、鲁迅、胡适等人也不得不承认甚至谅解民众对于农历新年的依恋。当时还是进步学生的季羡林,甚至因为难以割舍对春节的留恋陷入自我怀疑和批判:“明天是旧历年初一,今天晚上就是除夕。我觉得我还有一脑袋封建观念。对于过年,我始终拥护,尤其是旧历年,因为这使我回忆到童年时美丽有诗意的过年生活。”

然而问题是,难道明治时期的日本人,不会觉得在公历过年祭祀“不恭敬”,或者他们没有对于旧历传统的留恋吗?关于中国近代废除农历的讨论很多,但比较研究何以日本成功而中国失败的研究似乎不多。如果泛泛而谈,似乎不难想到几个直观的答案。

首先,日本维新时期全盘西化、脱亚入欧之风盛行,中国的历法也好,日本改订的阴阳历也罢,显然属于儒家文化圈的一部分,为当时日本所极力摆脱。甚至在后来殖民韩国的过程中,也强制韩国人废除农历,间接导致韩国人如今恢复农历新年后,带有强烈的民族主义色彩。

但这个解释的问题在于,明治排儒是一种广为流传的误解,实际上维新期间日本学生的课本中既有自然科学,也不乏《孟子》这样的儒家经典。只是后者更多用于道德教化,不像科举制度下的中国具有换取政治资本的作用。其次也是更重要的,便是在这一套叙述中看不到日本百姓的影子,仿佛民众能依照上层阶级的规划令行禁止,这种假设显然不能解释民国时期中国人对公历新年阳奉阴违的行为。

诉诸“国民性”或许是另一种解释。本科的一节政治学课上,老师借苏轼的“春江水暖鸭先知”,把英国与日本比作两只漂在大西洋与太平洋的鸭子,相比于中法这两个大陆强国,鸭子更能体会到新时代的温度,因此改革也较为彻底,不会陷入革命-反动的反复拉扯之中。由此观之,我们似乎可以说,农历也好,格里历也罢,对日本人而言都是舶来品,只要择其善者而从之,因此不具备中国人废除立法后担心“数典忘祖”的心理包袱。因此日本人选择在新历法中传承传统的精神;而中国背负千年传承的心理负担,拘于传统的形式不愿放弃农历。

这个说法不无道理,牵扯到为何农历在中国会与传统文化乃至国族认同相捆绑的问题,留待下一篇讨论。但这种盛行于20世纪的“国民性”理论本身在学界已广受质疑。毕竟我们不能把几亿民众还原为一个抽象的“平均人”,何况社会各阶层所考虑的层次又不尽相同。中国也不乏孙中山、鲁迅这样激烈主张废除农历的大人物。然而激烈如鲁迅,最后也不得不承认人民群众对于农历的偏爱,不能以一句“封建的余意”一笔带过,甚至自己“不过旧历年已经二十三年了,这回却连放了三夜的花爆。”中国人何以如此抵触在公历过年?

回答这个问题,让我们回到时间分割与古代君权的关系中来。如上所述,古代中国天子,不论从历书还是年号来看,都具备着掌控时间的象征意义。日本同样如此,虽然明代以前采用中国历书,但从大化革新开始便学习了中国的年号制度。尤为值得注意的是,恰恰是明治天皇时期,日本出台法令规定,天皇只能使用一个年号,即“一世一元”,确立了年号与天皇本人的唯一对应关系。由此观之,明治天皇诏令将阴历改为格里历,但以“明治”这一年号纪年的方式不变。从象征权力的角度,天皇依旧是颁布时间、冠名时间的主人。历法的改革,名义上只是作为时间掌控者的天皇本人所做的决定。

实际上中国历史上,并非没有改变正月新年的先例,史记便称“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月,”即夏商周三代随着历法改革,每年的正月分别相当于汉代的一月、十二月、十一月。也就是说传统上,古人同日本人一样,正月同样是可以跟随历法变化而变动的。只是到了清末民初,类似的改革却在民间遭受了巨大的阻力。

一个罕少谈及的原因就是,相比夏商周、抑或明治天皇以天子名义的改革,民国的历法改革存在一种权力符号的缺位。换言之,孙中山虽然名为大总统,但民国实行的不是孙文纪元,而是民国纪元,孙文不具有掌控时间的象征资本,更像是以人民代言人的身份改历。改历的主体,也不再是掌握时间的天子,而是基于“科学与进步”的诉求。国民党人及进步学人关于旧历的批判,无非是指责农历充斥着封建迷信,为江湖术士大开方便之门云云。

然而这就导致了一个先天的矛盾,因为“科学”话语很大程度上与过年的种种民俗相矛盾。日本人响应天皇的诏令,可以在新历法下实行祭祀等传统活动;中国百姓却如胡汉民所说,觉得“这样不够恭敬”,因而抵制公历新年。因为在日本的改革语境下,虽然同样披着现代化、西化、乃至进步的外衣,但其话语层面与历代天子的改革,乃至于天子对于时间的掌控并不矛盾;中国却因为共和政体,消解了时间与人格化的天子之间的必然联系,将时间的主权交给人民,那自然不能指望人民会骤然接受一个违背民俗的强制改革。因此无论是孙中山的激烈废除农历,还是蒋介石时期尝试将农历传统照搬到公历,都注定无所作为。

当然,这个解释远非完美,只是从时间分割背后的权力角度,重新诠释中日两国的改革历史。下一篇我将把目光从近代转到当下,讨论这种元旦-春节(公历-农历)双轨制如何影响我们对于传统的理解和想象,农历如何从一种划分时间的方式,被抽象为国族认同乃至民族主义的象征符号,兼论如今韩国与中国争抢农历新年的问题。