雜談:詩刊結社見聞&創作的時時刻刻#未竟,虛構一部詩刊

2022年10月開始,不曉得是不是被雷給劈到,還是因為曾聽聞朋友的詩社創社構想被某詩刊抄襲,所以在內心積累已久的發想,便和兩位朋友提議,一起做一種好玩的嘗試,我們在臉書上以一個 #tag 記號作為一種寫作的接力,並無特定主題、無特定去限制時間的,僅以這個標記作為一種寫作的記號與連鎖,反映一種開闊的構成,督促寫作之餘,或許同時虛構又現實,且毫無派別可言,做一種詩與載體之間主體的轉換,而讀者讀與不讀也好,在那個 #tag 記號中,可以連結至我們所有將要書寫的實驗作,寫一些未完成的詩、碎片,宛如生命之所以未竟。

——記虛構的詩刊 #未竟詩刊。

每日反覆琢磨,老去的抗爭

像是反覆搓揉眼睛,將要遺忘的文字

洗出泡沫,洗淨塵世的病菌

書頁斑黃,業餘的讀者

接觸新的座椅,舊的對號

都在慢慢長出一層新繭

偶爾撕去。長成一個大洞

坐在誰的背後,像穿著一樣的囚衣

面對車窗,車窗與車窗對坐

南下北上的冷風可不靜默。

生活下去——

在文字如蜉蝣的時代

一朵不知何時冒出的曇花

撒向天空的種籽

把握時間想長出自己的聲音

一層一層老繭包裹的心

藏著可懼的面目

為了無形有形的事物改變自己的型態

為了身分與際遇尖聲高昂誰的人頭

掌握著誰的歷史

聽與不聽都好

在他人眼光下的耳朵

把聲音的影子

剪成自己的包裝

畢竟才二十一世紀初而已

仍有人在疑問著過去的錯誤

為什麼沒有在過去解決

卻質問現在積存的污點

每日返工於每日返工的夜深搭乘的大眾交通工具之間每日上工的每日上工遇見時常臨時請假的同事離職以後再也不與你一起聊那些人生的髒污

你像投剩的投幣式洗衣機用的零錢裡不能用的一塊或五元

都在默默堆疊一層老繭的手掌上

計上一筆道聽而來的帳

帶著一顆萎弱的心

與髒衣服走到更遠的地方

也會有人問你還纖柔嗎?

我想只有一種答案百種問題

慢慢長成,慢慢行走

持續凋落——

釦與鏈成串都可結成枷鎖

淪為生活的重心

每日長出一層一層的繭

你說還是要生活下去

替已離開的人

直到洗去所有還未消失的錯誤

生活下去

就像你以為自己

有一天能夠上去

【環境不是服務文學是服務派系】

關於臺灣詩刊環境這話題想說幾句話。

在詩刊裡頭有太多勢力夾雜,若說寫作本身就不是件單純的事,在詩刊裡頭就更不單純,好多人脈友誼、師徒關係(以前去某寫手家作客,差點被收為徒,直接拒絕),大詩刊偕小詩刊合作,編輯與編輯的合作,評審與被審,有錢、沒錢,有名、無名,有做事的人和沒做事的人,愛捧和不捧,這些狀況看來很多時候都令人目眩神迷。所以在詩刊中蹉跎3年後,我開始減少接觸詩刊,不僅是看稿傷眼的問題(?),當那是拉黨結派的遊戲在裡面胡鬧的人也是不少。

已失日曜日式散步者當時同仁詩刊之風。

從詩刊劃出一個紙本場域(或電子詩刊),謂之產出、堆積,又在網路劃出一個區域,或者社團,分層傳達的方式,缺乏精確的詩刊宗旨的問題,且權力切割破碎,在好幾個網路詩社(無論詩社本身有無印製詩刊)都是這樣的運作狀態,這樣非關文學的氛圍不知還要流行多久。

一個社團一堆版主,或稱老師、顧問,實質上又有幾個有實力?掛名或者跨社又見。可能財力也是實力,沒有錯。

過躁進的發表,互相消耗創作與閱讀的新鮮度。沒辦法專注創作的創作者,意義在哪?投刊原因百百種,先不去論為何而寫,擔心名氣,不如擔心有沒有好作品。

最怕就是好壞夾雜一籮筐參雜在同一本詩刊中,載體沒有良好的設計之外,也缺乏符合刊物精神的篩選。

在步入社會以後,尤其做過勞工,體會父母輩的生活與人際模式,更感到生命的壓縮,去填補家庭的是辛勞的雙手與身體,與難以言說負荷的口,我只有寫,重量遠不及那千億萬分之一。

如汗水融入於瀝青造福社會大眾,他們犧牲自己的呼吸換數十年光陰,換幾代人的繁榮,換時代的來臨。

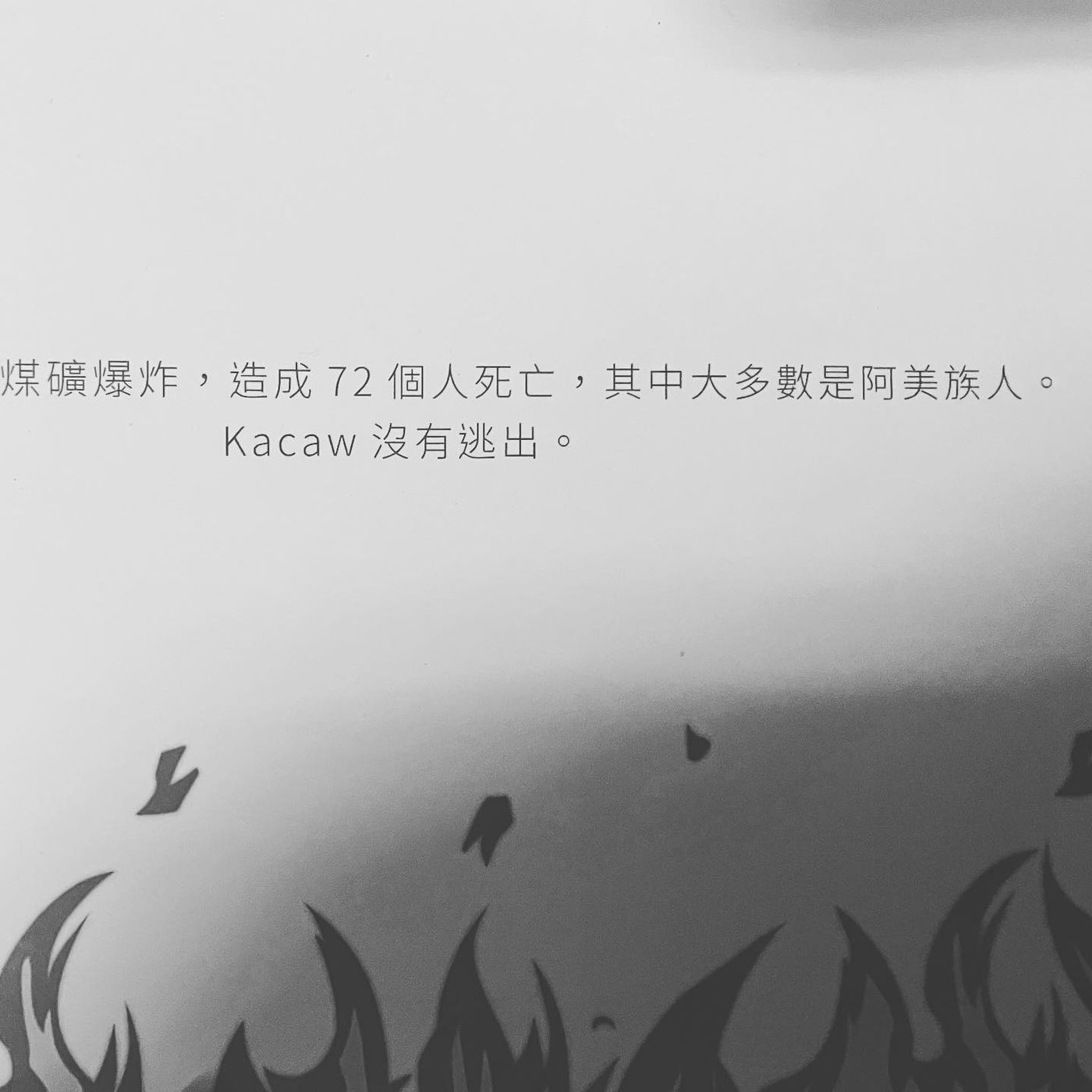

那年Kacaw留在山裡

72個人身沒有再變化過

一九八四,身體敲開了時間。

把#字鍵標記的中央塗黑

輸入:「走不回自己踏出的路

找不到留在家鄉的門。」

馬路上小石隨來車顫抖

星未止的敲擊勘井外的黑夜

一邊聽阿公和阿嬤沒頭沒尾的聊起

我未曾經歷的經歷

坑井裡的圓鍬沒有目的地的鑿

想把眼前的黑鑿出呼吸

早晨將黑夜藏在地底

沒有一種語言穿越現在

沒有一種壽命能由法律回溯

在權力者的冰箱中冷藏、沉澱

再狩獵、冷藏、沉澱。未曾解凍

僅有亡者的數字在檔案中

如夢囈富有聲音的

在逃

如城市雌伏

無聲、伺機

不知井底

歲月已如塵灰在雙眼和肺葉中漫游

一種高尚的語言掩蓋著眼瞳

即無所謂逆,無所感謝天地自然

無所謂單一信仰與泛靈的區別

見那黑石上的黑石

像日蝕

像黎明在地底隱匿著生命

你可曾見過死神行走的樣子

身體比午夜的山路還黑

看診單上每日為死亡署名

有種嗓音的震盪難以模仿學習

像坑道裏那只插梢還插在山的皮膚裡

敲擊、鑽鑿著咽喉

定時探入歧路

光微弱呼息

未曾流入暢通的行跡

一九八四那年Kacaw留在山裡

72個人穿越勘井來到未來

消失的身體

敲開了時間

*註:Kacaw,阿美族男性名。

*註:「走不回自己踏出的路/找不到留在家鄉的門。」引自胡德夫《為什麼》歌詞。

1984年6月20日,台北土城海山煤礦發生災變,造成74名礦工死亡,其中32名是原住民。當時胡德夫寫了《為什麼》,具有強烈的抗議色彩,訴說原住民離開家鄉,在台灣社會底層拚死工作的悲慘命運。

1984年7月10日,台北瑞芳煤山煤礦災變,103名礦工死亡,12月5日三峽海山一坑煤礦災變,92名礦工死亡,3次礦災的死者中,原住民都佔了很高的比例。1984年12月29日,台灣原住民權利促進會成立,開始發起「原住民族正名運動」。

「旳」為「的」的異體字,原義明亮,而也有光線明亮才有便於用勺子勺取東西之意。那些礦工用自己的青春血汗,摸黑向命運勺取人幾代人的繁榮未來。作為書寫者,我旁觀與流傳,就為了試著不去忘記。

詩作中所引的一句話,來自繪本《臺北,不流浪》。

【刊稿模式的桎梏】

關於刊稿這件事,我一直覺得詩刊很笨的一點,就是不同詩刊出現相同的專輯主題,因應該主題的好詩卻不能再投稿一次,或是說,進入再被不同主編審視一次的環境(無論是否再刊),相同的主題卻在各家詩刊重複出現,有些主編很好笑,還會互相批評對方學走主題,這讓我感到詩刊是極其無聊的投稿環境,尤其那些詩刊拿了補助,還是在重複多年的排版設計不良,有些目錄下標方式也難以成為閱讀索引。

生活之中,我們擁有許多交換,用時間換金錢買生活,用金錢換時間買物質,用物質換生活買時間。

時常在想,投稿文學刊物或文學獎,被刊上就是欠主編或大佬人情嗎?

文學不是依靠智識或情感的觸動嗎?所以一手交詩,一手獲刊,不是文學價值的等價交換?更何況是無稿酬,還想要拿未發表過的詩的行為,我感到不齒。

唯一折衷的方法就是拿得過獎的詩去搪塞主編,至少那首詩在別的空間已經不是免費。

說真的,現在唯二能讓我情願免費給稿的刊物,只有願意好好讓我談論一些議題,或是那本刊物本身有足夠的選輯美學、主題,甚至讓我願意購買的良好設計。(香港的聲韻詩刊,臺灣的歪仔歪詩刊、力量狗臉PDF電子詩刊)

我對死亡常有一份敬與愛

我和你或者誰的陣痛

早在初生的病院

留下一條回往的道路

不斷的起伏

跌宕

火一般燃燒周圍的現實

又使一切獲取溫度

無數進入耳中的單字

你的牙牙——

神秘的詰屈

自一位作家孤獨的呢喃

在無數的文字與金錢的交織

角逐與掌聲構成的活動中

說一切揭示著虛無與眾樂相關

而我從一方天地裡的輪番謠唱

聽見浮游其中紛呈的生命

在未發表的生平中

隔空交鋒

我在一場詩歌的聚會中體會過去再過去的老者回憶的聚會場所中談論年輕人面目模糊著參與各種文藝的終末如瘟疫般喪生彷彿聽見文格子上一抹錯破的暗淡滲血

我前往活動結束的夜晚

在白晝的背反中

無一二致的

對你的提早來到

致哀遙遠的無聲

一顆脫離生死的軸輪

尋找城市憂鬱的因由

你投以清高複寫人間

汙穢析論孤鳥與弓箭

我只好在活著與讀著之間催眠

彼此能夠共同融化的瞬間

你仍在酒與酒之間

執筆於書桌與工業鐵桌上

尋找一支能吃飽的筆

或許破碎是一種近

或許遠是一種撕裂

山無端留白

無關飛與不飛

個人認為詩刊不是個適合拿去浪費新創作的所在,如果詩刊沒有足夠的能見度,本身就是個詩的隱居地啊,何以情勒人不讀詩?除非自己甘願啦。

常常看到熱衷投稿的朋友有一種迷思是「我投上是被看得起,或是一種鼓勵。」所以有一份人情要還似的,我能理解那是一種「難解的習慣」,但我認為那是一道檻,難道文學不是人人都能創作,何必自縛?有人缺稿所以有人收稿,投稿者大可慢慢消化這種供需關係。

所以必須為了曾經登上某刊物,就不能表達對於刊物的意見嗎?

如果不能,那這並不是在設立模範,只是隱隱的在維護一種權勢,某種文學創作小圈圈的泡泡。

寫首詩,投個刊,為人情是無妨,但那麼認真投刊,像在炒一些炒不起來的短線。

詩刊是該成為良好的刊登環境,還是權力的玩具?

【主體性的式微】

另外一方面,還是要來談一下原住民族文學在臺灣現代詩中的主體性與包容度的問題。

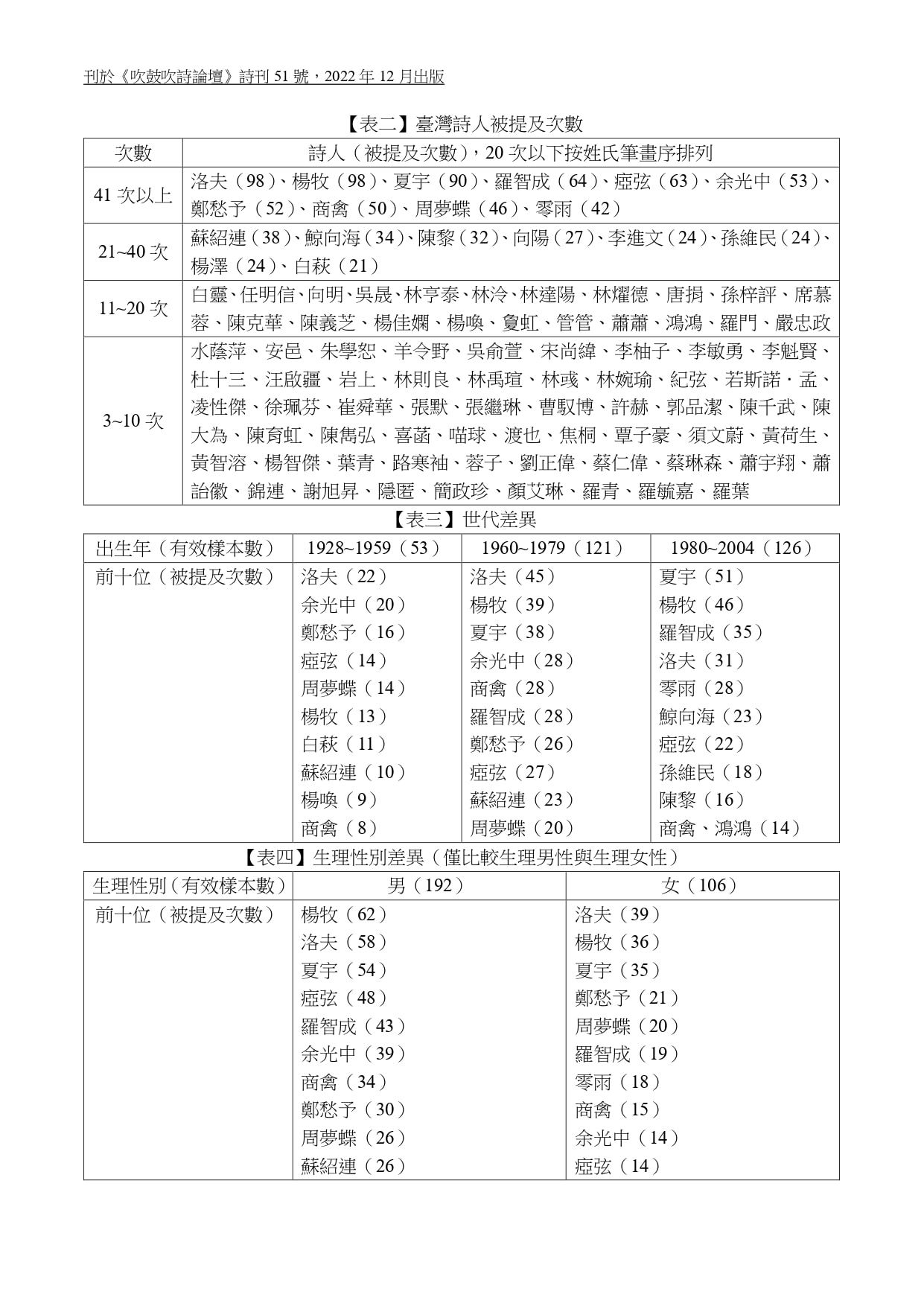

看到這個名單出來,我很高興一件事情。我可以很明確的告訴詩的同溫層,你們其實真的沒有很愛原住民文學的詩作,詩刊、文學雜誌的編輯真的不用一直在每年一年一度找原住民族做專題,然後,有不少原住民創作者都已經得過5個以上的文學獎項,每一年的《台灣詩選》卻都是缺席的狀態?

不僅缺席,《台灣詩選》上被刊登的漢人寫手也生產了許多文化挪用錯誤、詮釋謬誤的問題。

在幾本現代詩史或臺灣文學史的研究中,原住民詩人幾乎只有瓦歷斯‧諾幹上榜。

也可以看見,好幾個年度獲得臺灣原住民族文學獎、VUSAM文學獎,或台灣文學獎的原住民族詩作也未曾有族人被選入。以原住民族為主戰場的文學獎在詩選制度中是被排除的。

這其實跟蠻多在向外推台灣的主體性的時候,會把原住民族人往前擺,回到台灣以後隱藏的狀態是一樣,為什麼台灣文學史要特別把原住民文學形塑成像一個「民族正義」的狀態,而沒有客家人文學?閩南人文學?漢人文學?那樣無非只是一直在消費一種人道價值或是商業取向。

在文學上不從文學創作的歷史進程去回到原住民本身的各族的精神世界去談論多個在地族群的價值延續,而是用一個區分種族的敘述方式,那原住民各族文學的新一代創作者永遠在並不被支持真正「回歸本土」成長的狀態下去自我學習,這是一個被異數的異數的狀態。

在Siraya與Kebalan還沒走到石坑山

海岸一直往山的東側靠過去親吻太陽的臉

天晴時,西邊的山崖秀出白髮

猩猩露出顏面的深邃

溪流是牠在雨中洗澡流下的水跡

一顆顆單石與石輪鑲嵌在村落矮房與石墻中

遺留古時候殘存的記憶

像Pikacawan面色不改的守候佇立

Kakacawan的人用拔黃藤的力氣

在泥巴地耕造出金色的海洋

暮落來臨

我摸黑尋找年祭消失的原因

古老黑山與紅藜色交錯了命運

十字繡紋跳起歡迎歌舞弄二十一世紀

手中的小米穗結籽成星星

如露珠是洪水後裔

後裔的情人 眼淚汩汩在坡地邊滾動

染紅的雲群隨風飄向大道直達太平洋……

也在我身體裡成為故事

耆老輕訴著……

「行走要像太陽,心要像月亮謙卑守護,

兩者並行,才是一位阿美族人。」

我試著當一位採集思想的阿美食家

沉默割除漫佈的荒草

向山靈打招呼

在水田邊做Mipurong

累的時候搓搓肉桂葉抹在額頭

祖靈會叫醒你的腦袋

將檳榔鞘葉折成凹形

山萵苣、羊奶頭、野莧菜,一隻山雞加些許刺蔥

葉底擺滿麥飯石與溪流的汗

酌一杯萬壽菊、黃藤、過山香釀製的酒

太陽很大 突然想和風雨一起Pakelang

風雨猛烈拍打茅草屋的梅雨季

想起仍有寡婦吟唱祈雨歌的旱地

再再想起柏油路覆蓋母土

悲喜紛雜生出我的那時代越來越近

城市像藤叢般強悍的隨地盤生

我想當一台割草機以嘴溫柔狩獵

以舌辨識城市與部落中不同的阱陷

以嗓子發出燻火的熱烈與大山的峻竦

向禽魚鳥獸學習四肢的運用

攀爬書寫秘密與祝福:

「Rayray ko to ’ as a lalan tayra i da ’ oc.」

是每一種存在中的眾神正在圍舞

在每一座Taparo頂上唱起Radiw

黑暗中一顆顆汗水與呼息凝結成琉璃隱隱墜落

是一支發光的大冠鷲羽毛在構樹上巧落

古老宇宙瞬顫起微緩卻永恆無止的漣漪

那美好夜晚不斷告訴我:「張開嘴,就是路。」

註一:Siraya,西拉雅族。

註二:Kebalan,噶瑪蘭族。

註三:Pikacawan,瞭望臺。

註四:Kakacawan,長濱舊稱「加走灣」。

註四:Mipurong,舊時阿美族人結草佔地所做的標記。

註六:Pakelang,阿美族人婚喪喜慶、勞務之餘,慰勞及聯絡情感的活動。

註七:「Rayray ko to ’ as a lalan tayra i da ’ oc.」意指「循著祖先的路,直到永遠」。

註八:Taparo,獨立的小山頭。

註九:Radiw,歌或是歌聲。

註十:Cecay、Tosa、Tolo,中文是一、二、三的意思。

金剛山在面臨觀光包裝以前,舊時被稱為「石坑山」,前幾年回老家時,全家乘車出遊要往金崙去,路過一條岔路時停下,大舅跟我們述說那山的容顏是如何的像隻金剛,在得知「石坑」的意思之前,我也以為它的名字是金剛,而神隱了石坑背後意涵,有古老的存在承載著族群關係與移動的歷史。

石坑的意義也來自外人,因為海岸山脈地多岩石,溪水會從岩穴湧出,漢人稱之為「石坑仔」,隔壁長光部落舊地名也叫作「石坑」。從長光到忠勇到石坑山,是充滿水和石頭意象的地帶。

我告訴我身體裡的那座山,也許我們都有一個不曾被好好認識的名字,該自己說出來。

【詩刊缺乏調性】

在2022年末,最近發現幾家詩刊的專題是優世代、新世代什麼的,匡列一些年輕創作者、邀稿,殊不知有幾位作者本人以前根本就沒主動投過你們家詩刊一次稿件,然後為了「帳面好看」開始到處邀稿,搞一個優秀、新秀的專輯要找人來做代表,好像人家是從各位詩刊產出第一篇詩作的詩人的一樣。

「有培養過人家嗎?」但並不是欸。

人家沒收過您給予的稿費都特別優秀,更何況拿了補助還做那麼糟糕的設計,連「年輕」都是一個用來消費的主題。

我以為創作者是該好好寫詩,然後詩刊編輯該好好想想主題企劃,不是丟「一兩個字」什麼專輯名稱就叫作企劃。每個主題又像免洗筷一樣用完就丟,然後別的詩刊撿去用,缺乏連貫性或創意,以及對於詩刊「本身調性」的經營。

其實詩刊有不有趣超級明顯,看年輕人都去哪裡就知道,詩刊不是應該拿來培養自己認為好的新詩人?結果搞得好像不敢自己列自己的詩人,要找「別人也有的」名家新人,可憐吶!

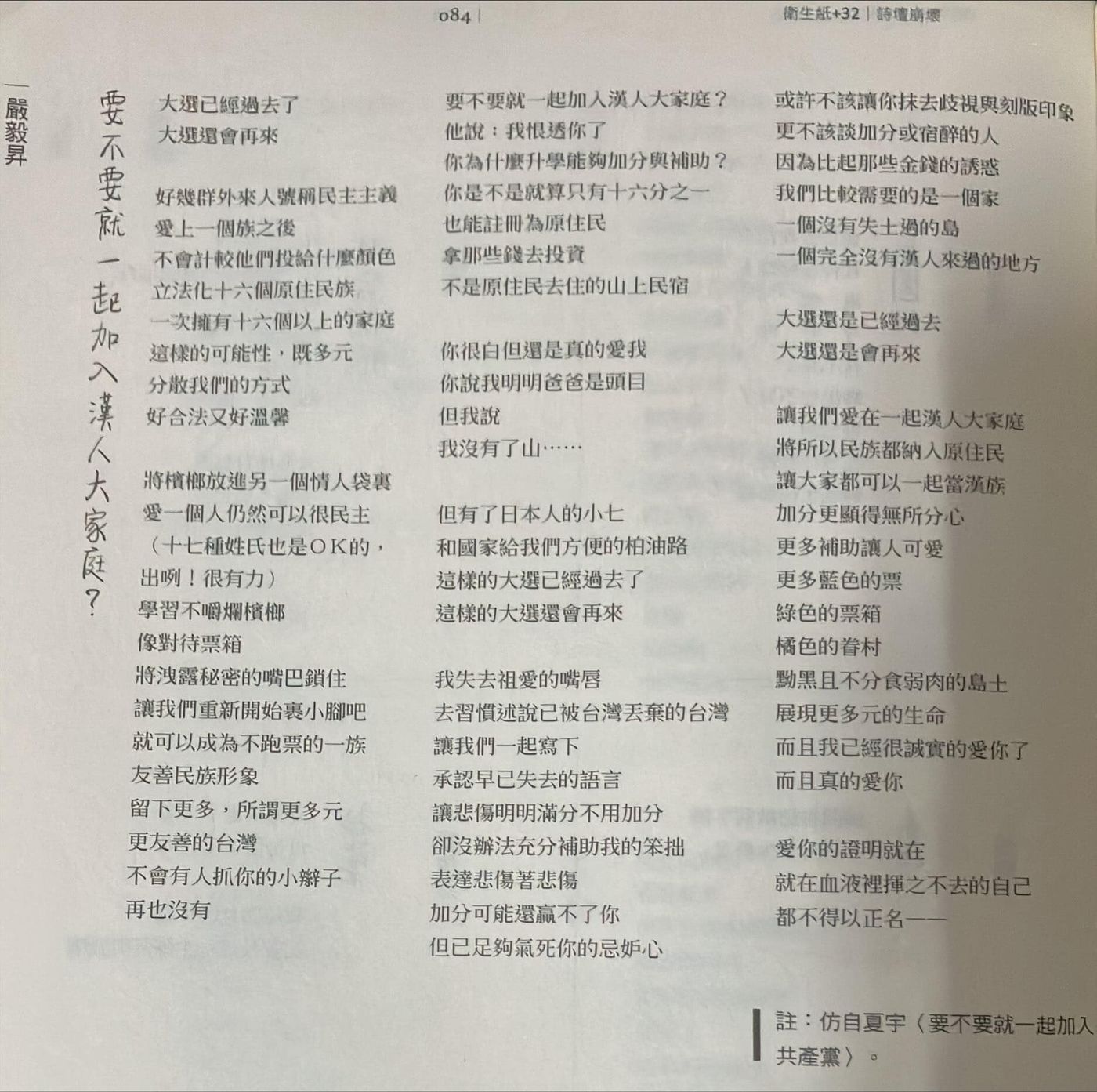

【衛生紙教我的事】

最後放上以前影響我很多的詩刊和曾刊上的其中一首詩作:《衛生紙+》,是臺灣唯一一家專門刊登社會詩、抗爭詩(社運詩)、生活詩的詩刊。寫得太好或「太傳統」還會被主編退稿勸說去投其他詩刊。可惜《衛生紙+》在幾年前已經停刊,其出版社黑眼睛文化曾出版許多與社會議題相關的詩集,也在近年歇業,是陪我渡過臺灣大大小小社會事件與街頭抗爭時的一部詩刊與一家出版社。