郭晶:“幸存者的支持者”,还是米兔的绑架者?—评哲学社北美女权群事件

本文经@社工郭晶 授权帮忙发在Matters上。

2020月7月21日

事件背景:

微信群“北美中国女权群”中一个群友A指控另外一个人B,称多年前14岁的B对16岁的A进行了“性骚扰”。A未向群主梁小门和群友吕频讲述“被性骚扰”的具体经历,就要求这个人离开此群,并要求作为群友的吕频对此表态,吕频表示无法判定也无权操作。

B私下和公开道歉,但并未承认性骚扰,也表示不愿退群。吕频和B协商让B退群并加入另一个微信群。B加入第二个群后,群内A的支持者将要求扩大为B不能和A的支持者在同一个群。A及她的支持者认为吕频无作为,包庇和纵容性骚扰。

吕频和“北美中国女权群”的群主梁小门花了好几天的时间与A及她的支持者们沟通。A的十几个支持者连续一整晚不断at吕频,吕频尽量回答TA们的问题,但最后其中一个支持者在群内对吕频破口大骂。

此后吕频和梁小门开了一个Zoom会议,希望沟通,但A及她的支持者们称其为“洗白会”。

有人将这个信息爆料给梁钰(姐妹战疫安心行动的发起人),梁钰在一个用政治立场黑“女权之声”(吕频作为创始主编的自媒体,2018年被炸)的微博下面评论称吕频包庇强奸犯。

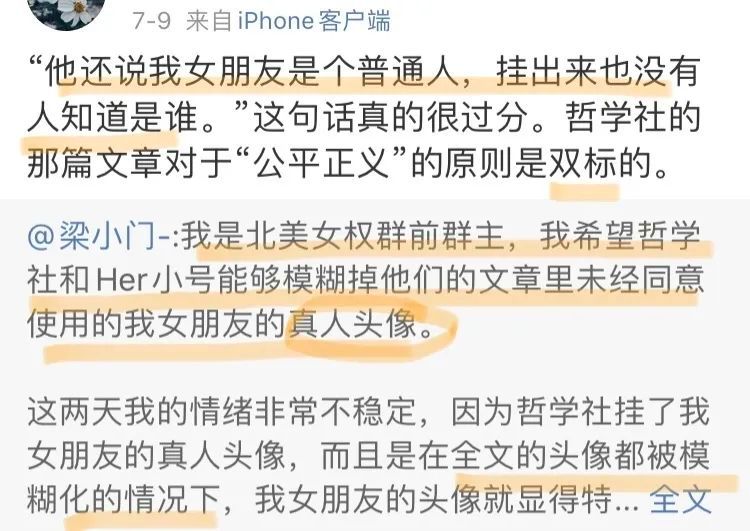

此后微信公号Philosophia 哲学社发文《针对北美中国女权群事件澄清》称吕频包庇性骚扰,并称A遭受了群主梁小门的伴侣D的性骚扰,还暴露了D的真人头像(其余人头像均被打码)。

近日,A和B都发了自述。B对当时双方的关系、身体接触的情节有具体的描述,让公众对事实有更多的了解。不过我依然无法断定这是性骚扰,因为双方都是未成年人,那个年龄对性、身体边界等都还没有形成清楚的概念。

在我看来,“性骚扰”是一个严重的指控,没有经过严谨地求证不能轻易下结论。可是哲学社第一次发文就判定了B对A实施了性骚扰,但对事情经过却没有清楚的描述,也没有说明15分钟的“荡妇羞辱”指什么。

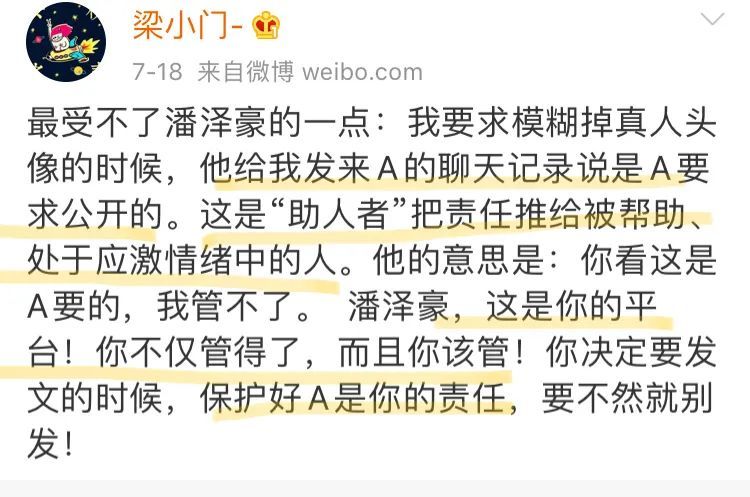

哲学社第一次发文还公开了梁小门女朋友D的微信头像,在梁小门的反复求助、询问下,哲学社才删了文章把D的头像打码后重发。

哲学社的第二篇文章更是在发出后秒删,有网友看了秒删前的文章,看起来哲学社有意删除了对A不利的内容,即B指出A也对她有肢体接触的聊天记录,这是糊弄公众的表现。

哲学社的文章内容十分单薄,但他们通过认定性骚扰,占据道德高地,还借用女权主义的语言和空洞的口号来渲染自己的“正义性”,调动观者的情绪。

哲学社错把权威当权力。吕频的权威是通过她二十几年的女权工作积累而来的,但她依然没有一个在一个群里裁决性骚扰的权力。很多人不能接受吕频无法根据群里的信息判断性骚扰,以及承认她没有踢人的权力。他们就此认定吕频不作为,判定吕频“包庇性骚扰”。

任何一个公众号在发文的时候都有自己的标准和判断,不然哲学社为什么不发B的自述呢?哲学社作为一个公共平台,本应对自己所发的文章负有责任,如今却对公众的质疑避而不谈,企图回避自己的责任。

哲学社熟练运用女权的话语,其实质是绑架Metoo。这也让我们对Metoo运动进行反思。Metoo运动的去中心化的一个表现是参与到运动中的志愿者十分多元。很多志愿者缺乏专业的训练,而是出于热心开始陪伴和支持受害者。

这也带来了很多问题,一些志愿者过分卷入求助者的情绪,而导致自己也出现替代性创伤。而像哲学社这样的支持者则在对事情缺乏了解的情况下就公开审判,让事件的双方当事人都出于舆论的压力中,实质上给当事人带来更多的伤害。

1.如何看待求助者的感受和情绪

注意,我这里用的“求助者”,而非“受害者”。经过这件事我们更加要注意语言的表达,因为不同的语言的寓意和内涵。当哲学社用“受害者”“幸存者”的来论述整个事情的时候,他们已然判定了性骚扰存在,可是文章对事件的描述并不清楚。

目前,整个社会缺乏为性别暴力受害者服务的专业机构。很多人在遭遇性骚扰的时候会先向周围的朋友诉说和求助。女权主义者也会都接到来自朋友的求助。求助者的讲述往往都会带有一些情绪,会有一定的心理防御机制,出于各种原因会忽视一些细节甚至隐藏一些信息。我们不要先入为主地下判断,而要先倾听求助者讲述她的经历。

判断性骚扰的一个标准是受害者的感受,但不是唯一的标准。理解求助者的情绪很重要,但这不意味着完全认同求助者的诉求和决定,尤其是求助者在情绪之下所做的决定。如果一味满足求助者的要求,对求助者去消化自己的经历、处理自己的情绪不仅没有帮助,反而激化求助者的情绪。

支持者要一定的能量和能力,不然可能自己会有很多的情绪卷入。比如女权主义者对性骚扰有天然的愤怒,如果听到性骚扰马上就火气冲天,可能会漏掉一些细节,影响对事情本身的判断。如果支持者要协助求助者把事情公开,必然要面对公众的质疑。不管是进入法庭的案件,还是公开的metoo个案,性骚扰的双方都需要进行质证。公开地质证必然会面对攻击,会给求助者带来更大的伤害。

2.如何判断性骚扰

在具体的案例中,我们要结合双方的权力关系、具体的情境、受害者的感受等多方面的因素去考量。受害者的感受具有主观性。人的感受和情绪是复杂的,受到很多因素的影响。因此,实践中发展出了“理性女人”的标准,就是说一般女性在遇到类似的情况下是否会觉得被侵犯。这个标准一开始是“理性人”,鉴于性骚扰的受害者主要是女性,而施害者主要是男性,男性会否认一些对女性来说是冒犯性的言语和行为是性骚扰。

权力关系是判断性骚扰的重要标准。因为处于权力关系弱势的一方更难直接拒绝性骚扰行为。A和B的身体接触发生在高中时期,当时双方都是未成年人,互相之间不存在明显的权力关系。这不是说同性恋之间、高中生之间不存在性骚扰,而是每个个案都要具体的分析。我们对性少数群体间的性骚扰显然还不够,更不能随意判断。

所以,我们得承认在有些个案中我们难以做出明确的判断。如果我们妄加判断,这对被指控的人不公平。如果没有了解双方的关系和具体的情境,只听到对方说了跟性有关的话、做出了涉性的行为就认定对方是性骚扰,这简直是反性。

3.谁有权力调查、裁决性骚扰?

我们在反性骚扰的过程中强调用人单位的责任是因为他们有责任、权力和资源。用人单位应该为员工提供安全的工作环境。用人单位和员工会签署用工合同,用人单位会制定规章制度约束员工在职场的行为。用人单位有权力让当事人(员工)停职,如果当事人不配合调查,用人单位也有权力辞退当事人。

然而很多微信群里的人都互相不认识,并没有权力关系,女权微信群也是如此。微信群往往是松散的、非正式的聚集,没有那么多严格的标准。群成员在加群的时候不会有明确的协议和约定,群主没有权力调查群里的人在别处的行为,群成员恐怕也不会自动地接受群主的调查。

每次公益领域发生性骚扰事件,总会有人提出在公益领域内部建立防治性骚扰委员会。当然每次都只停留在讨论。仔细思考就会发现一些关键的困难无法解决,即谁有权力成立这个委员会,委员会的权力来自于哪里呢?公益机构或公益人士怎么会自动信服这个委员会?

女权社群就是一个松散的联盟。女权主义者大都处于无权的状态。很多女权主义者都是自带干粮,花费很多时间和精力组织参与女权活动,但并没有直接从这些活动中获利。既然如此,我们必然承认女权主义者对社会公义所负有的责任并不必然比别人多。

4.不做消极攻击的旁观者

如今的互联网上充斥着碎片化的表达,很多人在讨论一件事情的时候只表态不论述,而对反对者就采用围攻的方式,只是一味地质疑。粉圈文化同样不鼓励人们思考,而是鼓励人们站队,无条件维护自己喜欢的明星,肆意地攻击对自己喜欢的明星有些许负面评价的人。

女权社群也难免受到互联网环境的影响。很多人并没有真正参与讨论,而是用消极攻击的态度来消耗他人的精力。当他们提出质疑的时候,总是有人不得不进行解释。

当北美女权群“性骚扰指控”事件发展为对吕频和梁小门的指责和暴力后,她们不得不公开澄清,但很多人依然对她们已经澄清过的问题进行质疑。有人在某微信群指出“梁小门说伴侣D没有性骚扰,那发脱衣服露奶子的GIF,并且在群里offer 3p的不是D吗?”群里有人就耐心地解释说不是发黄图和说骚话就可以被定性为性骚扰的。梁小门的澄清文已经把前后交代得很清楚了,这个人不知是没看,还是故意找茬。

面对争议坚持辩论很重要。在辩论的过程中不要停留在“我支持某一个观点”,而要说出“我为什么支持某一个观点”。坚持辩论不是简单地让大家表态、站立场,而是在讨论中学习明辨是非,认识复杂性。开展女权的行动不是简单的喊口号,而是要做很多实际的工作。