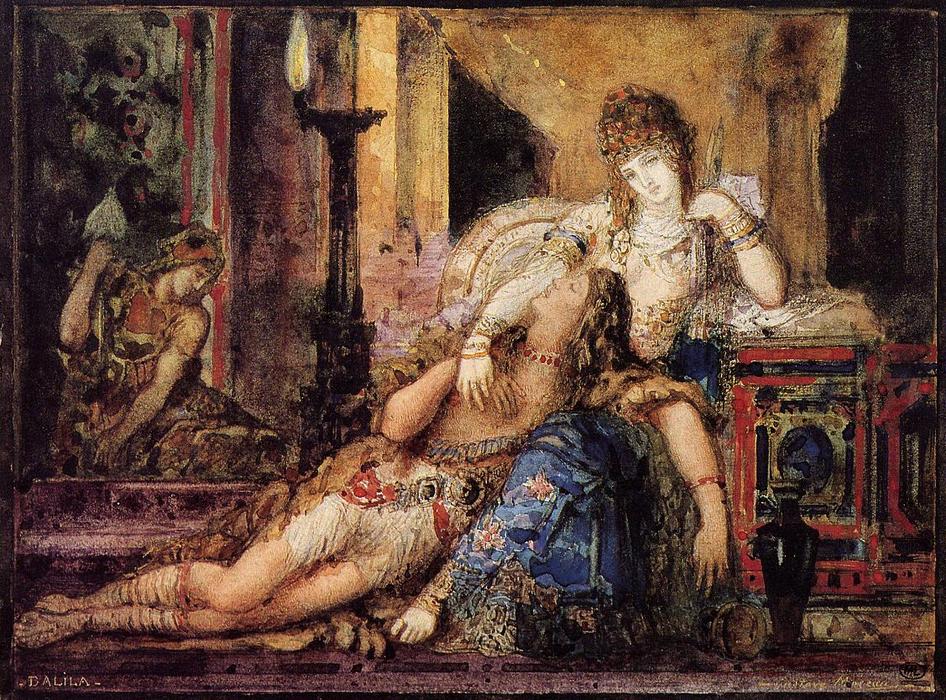

古斯塔夫·莫羅(Gustave Moreau):《參孫和達麗拉》

莫羅在這幅華麗撩人的水彩畫裡採用了象徵主義的繪畫手法,並用用感性的形象來表達理念,挑戰了《聖經》記載中最為曖昧的一個場面。 一個擁有致命魅力、敢於冒險,甚至懷有惡意的毒婦將一個劃時代的英雄化為一個無用的玩偶,還有什麼能比這更具猥褻性?

古斯塔夫·莫羅(1826-1898)在此畫中,重新構思了英雄和妖婦之間的潛在衝突。 參孫和達麗拉被安排在一個奢華而精緻的場景中,而達麗拉則好似直接來自一個夢幻世界,也是在這樣的一個世界,正演繹著一場美人計。參孫處於一種完全歸順的狀態,在這場愛情遊戲裡,他只不過是一個木偶。

所有的溫情與娟秀都凝聚在達麗拉漂亮的帶著東方色彩的容貌裡。從容不迫的面具下,隱藏的是一個女英雄的殘酷暴力,她的靈魂只耽溺於對參孫的謀殺計劃。她沉醉於她的密謀,她的眼神是游離的,正漫無目的地徘徊於手中的剪刀和右臂中沉睡情人的長發。

參孫沉醉在溫情中,但被達麗拉的腿和右臂所構成的虎鉗狀禁錮著,他如同一個孩子,躺在愛人的懷裡,與我們想像中的那個力大無比的英雄形成了可笑的對比。沒有任何其它細節能更好地表現畫家本人的這種病態,他沉溺的頹廢和墮落被可怕的聖經故事烘託了出來。

前景裡,參孫的左臂旁邊有一個黑色的孤零零的酒壇,有點神秘,被擱在倒下酒杯的邊上,意味深長——參孫是在喝了這酒杯裡的酒後才沉入致命的睡眠中的。

畫面的左邊,一個坐著的音樂家。古斯塔夫·莫羅曾經再現過不同形象的音樂家:有搖晃叉鈴的,有彈奏東方詩琴或者里拉琴的,這為他的作品增添了異國的情調。在很大程度上,這要歸功於《世博會》,那時的歐洲開始對遙遠國度的音樂有所了解,也從中吸取很多新的靈感來源。

這幅水彩作品畫幅雖小,但卻標誌了十九世紀末象徵主義美學的勝利。其中,對想像的隱喻要多過對事實的再現。作品宛如是對遙遠回憶的一場追溯,也許它根本就是虛構的,卻深深藏在藝術家的記憶深處。

但與此同時,在這部毫不顧忌歷史事實的,色彩黯然、形象朦朧的鑲嵌式作品裡,我們看到的卻是果敢和現代!因為這裡,最重要的是還原夢中的逸想: 達麗拉用變態陰毒的誘惑來宣洩對邪惡的迷戀。她即被人詛咒,也被人所愛,這便是像徵主義詩人和藝術家一貫喜愛吟唱的。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!