滿洲帝國的恐懼與目光

滿洲帝國建立前期的主要精力其實是一直放在北方的草原政治,征服南方漢人只是個插曲,真正的心腹大患其實是和博格達汗們競爭成吉思汗法統的衛拉特蒙古分支——準噶爾汗國,在滿洲帝國入關後44年,康熙皇帝就大規模開展針對準噶爾人的戰爭,直到70年後他的孫子乾隆皇帝,清國耗費南方殖民地大量的財力物力(中國電視劇「雍正王朝」後半部的劇情主線就是在講這件事:怎麼收更多的稅來支持與準噶爾的戰爭),終於徹底肅清主要敵人——是的,這裡必須使用「肅清」來描述這場戰爭,因為準噶爾的存在就是滿洲帝國繼承蒙古帝國法統的障礙,所以戰爭的結果不只是準噶爾滅國,還有數十萬餘族在乾隆皇帝的命令下被種族屠殺以致於幾乎滅族,這和以往滿洲帝國總是極力招攬草原部族補充自身戰力的做法大相徑庭。

屠殺的一種類型是極端恐懼的表現,對康熙、雍正、乾隆這三代博格達汗們來說,準噶爾汗國從首領葛爾丹開始就想要重建蒙古帝國,和清國爭奪領導草原地帶和遊牧部族的領導地位。這種企圖與壓力甚至讓康熙皇帝不得不親自率領麾下滿蒙軍事聯盟的精銳盡數出擊,這與滿洲帝國的軍事習慣不同,在過往征服南方的戰爭中,通常不需要投入太多八旗戰士,畢竟他們是很珍貴的戰力,讓歸降的漢人大部隊在前方打頭陣即可,八旗戰士是最後才能拿出來的殺手鐧。

在這場曠日持久的戰爭中,雙方也拿出自己的家底:準噶爾汗國有俄羅斯帝國軍事援助的新式滑膛槍,還有聘請來自瑞典和鄂圖曼土耳其帝國的軍事教官指導歐洲最新的作戰技術;清國也有西方傳教士鑄造的大砲和人海戰術優勢。最終,滿洲帝國靠著成功的外交策略(說服俄羅斯停止軍事援助準噶爾)和人力、物力、財力上的巨大優勢,克服自身軍事技術上的落差,以極大的成本征服準噶爾汗國所在的中亞部分地區,並由乾隆皇帝命名為「新疆」,意思是「新的疆土」。

清國皇帝在此役之後確立了自身作為北亞草原共主的地位,博格達汗成為名符其實的草原領袖,遊牧部族們共同承認他是成吉思汗與蒙古帝國的繼承者。然而有一種說法是似乎少了強大的敵人之後,清國的統治者就再也不想進步了,這才有戰爭結束後30年,代表大不列顛聯合王國出使清國的馬戛爾尼伯爵(1st Earl Macartney)筆下對滿洲將軍富察.福康安的批評:「真蠢!他一生中從未見過連發槍,軍隊還在用火繩引爆的槍。」,還有那段著名的預測:

中華帝國雖然強大,但那是過去,現在已經是破敗的舊船,只不過有幾位船長勉強帶著這艘破船前進了150年。雖然破船的軀殼巨大,但已很破舊。換了個無能的船長,這船必沉無疑。

——喬治.馬戛爾尼,《馬戛爾尼勛爵私人日志》

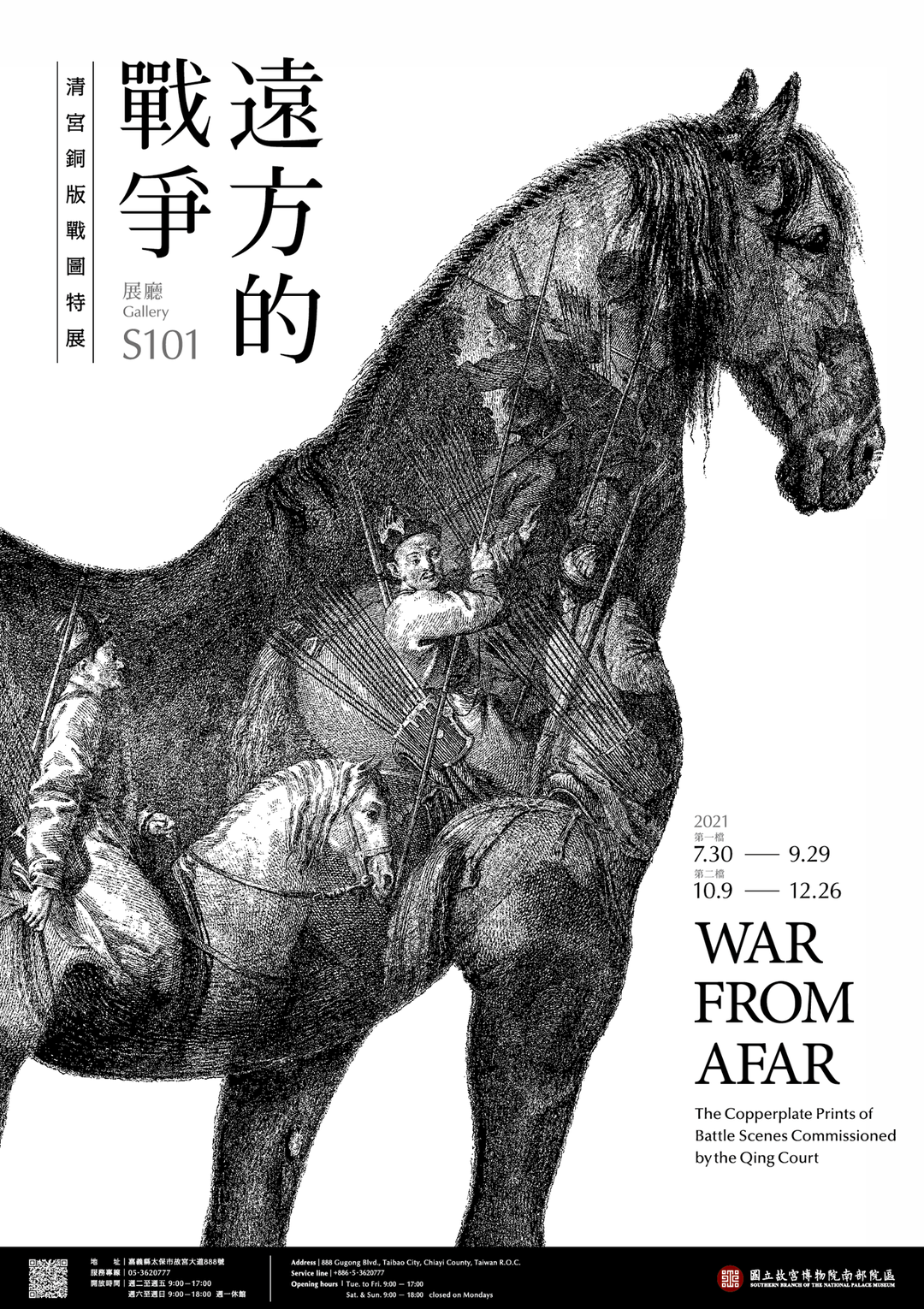

針對這檔展覽也想在此提出一個概念:「歷史就是全球史」,假如你在談某國某地的歷史時,卻沒有去理解更大範圍歷史結構的變化,其實很容易得到扭曲的視角,而不是比較合理的史觀,就像如何去理解故宮南院這個展覽還有那些藝術品。假如你都已經看到清國宮廷委託法國傳教士向歐洲訂購的那些使用西方透視技法繪製的清準戰爭雕版畫,還有準噶爾人聘請的瑞典、土耳其教官以及他們所使用的俄國滑膛槍後,就應該把以往中學歷史教科書將其定義為「王朝內部戰爭」的狹隘觀念拋諸腦後,用更全面的視角去尋找和其他歷史線索的交岔。

但這不是說站要在上帝視角以看地球儀的方式去談就好,而是要了解這個小範圍的歷史在全球史座標中的位置究竟是在哪裡,又可以連結到什麼方面去,更可以怎麼岔出去。對我來說,在當前台灣普遍以歷史為主題的當代藝術研究中,台灣史、台灣文學史、台灣藝術史、台灣攝影史、台灣電影史都可以是史觀思辨的練習對象。

註:這裡所說的全球史(Global history)與世界史(World history)在概念上並不一樣,全球史是「超越了以往的世界史研究範式,致力於跨學科 、長時段 、全方位地探討世界整體化進程中人類生活各層面之間的相互聯繫與互動 ,其研究視野大大超越了傳統世界史著作的範圍」(梁占軍,2006)

故宮南院展覽《遠方的戰爭—清宮銅版戰圖特展》相關資訊連結: