遊、憂、幽——閻連科的黑暗小說《日熄》

釋放無限光明的是人心,製造無邊黑暗的也是人心,光明和黑暗交織著,廝殺著,這就是我們為之眷戀而又萬般無奈的人世間。

——雨果《悲慘世界》

真正的光明不是沒有黑暗的時候,而是不會被黑暗所湮沒。

——羅曼.羅蘭《約翰.克利斯朵夫》

英國漢學家霍克思在其《楚辭》研究中曾提出中國古典文學的兩大類型:「憂」與「遊」,即表達悲愁的哀歌(例如〈離騷〉)和描述旅行的遊記(〈遠遊〉、漢賦);前者主要寫實,後者多為幻想。[1]「憂」類文學傳承兩千餘年,及至現代,夏志清稱之為「感時憂國」。[2] 李歐梵在他晚近的魯迅研究中又再次承接夏濟安所言周氏作品裏的「黑暗力量」,提出以《故事新編》為首的「幽傳統」,有別於早年歸納《吶喊》《彷徨》的「抗傳統」。[3] 李氏斷言,這個充滿「怪力亂神」的「小傳統」正是魯迅文學魅力之所在:「我們如果把這些鬼魂全部清掉的話,魯迅就沒有藝術了。」[4]「憂」、「遊」、「幽」三個文學傳統並行不悖,互相滲透。譬如「憂」類的〈離騷〉,霍克思即認為有「遊」的成分;《山海經》既是「遊」類經典,也屬李歐梵所說的「幽傳統」。[5] 中國古代文學的「幽傳統」表現為神話和志怪,正是清末梁啟超倡導「小說界革命」時所唾棄的「妖巫狐鬼之思想」。[6] 儘管如此,神話志怪卻是自魯迅《小說史大略》以還亟待探索的支流。

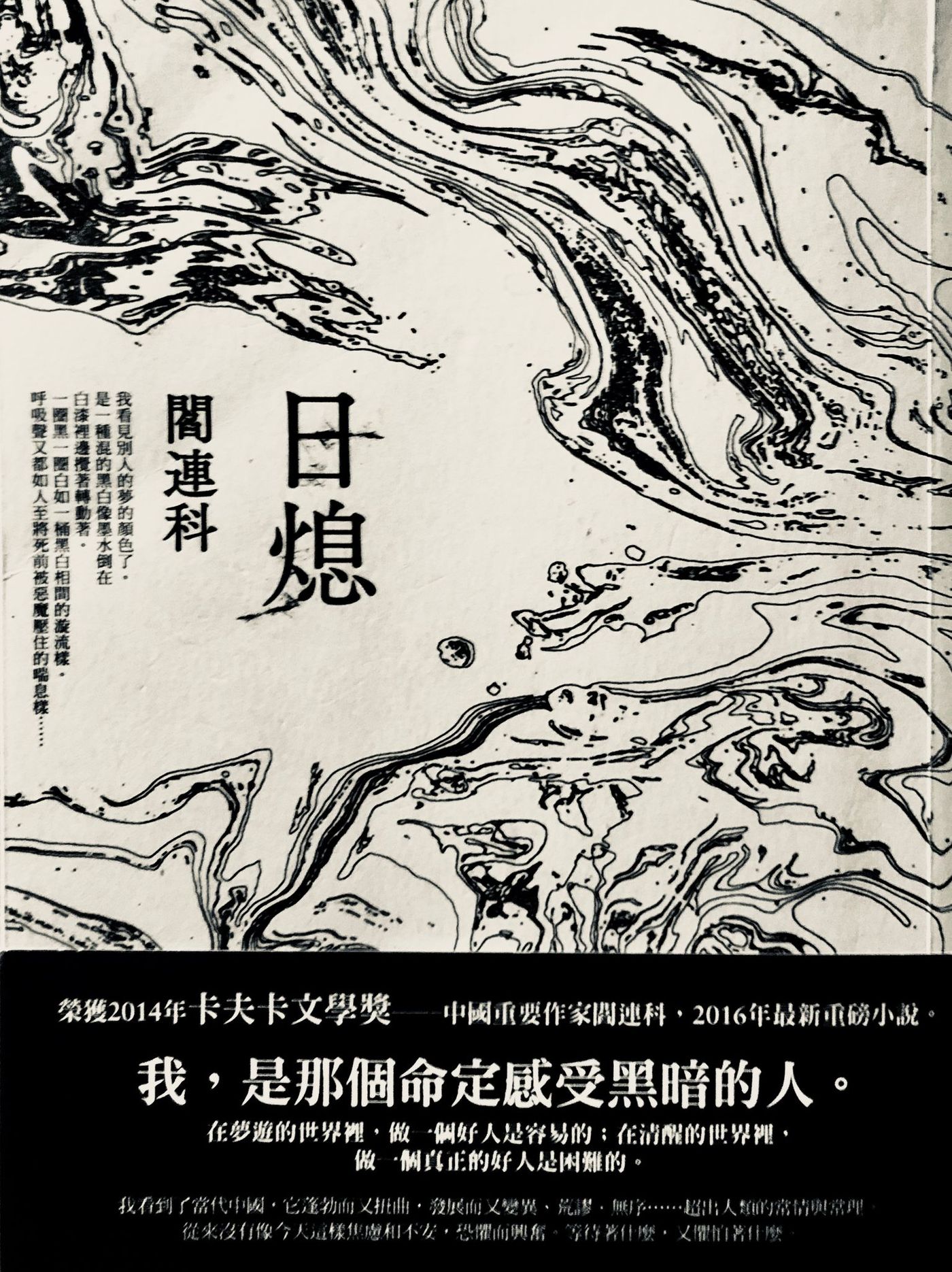

閻連科近年屢獲國際大獎,在海內外「備受觸目,是由於他的政治勇氣和人文關懷,還有他不懈地探索新穎的手法描寫鄉土中國」,包括幽冥述異的敘事。[7] 他定義其「神實主義」中的「神話、傳說、夢境、幻想、魔變」,雖云植根於「日常生活與社會現實土壤」,卻暗合中國文學的「幽傳統」。[8] 閻氏「紅樓夢獎」作品《日熄》以夢「遊」結構小說,從外在揭露社會病態的「憂」患意識,到內在挖掘人性慾望的「幽」暗意識。[9] 全書三百多頁,十八萬字左右的長篇,分十一卷,並前言及尾聲;故事從某天黃昏五時發展至次日早上九點三十分,共十六個半小時,約相當於現實中一般讀者細閱所需的時間。從卷一〈一更:野鳥飛進人的腦裏了〉開始,小說以時間之鳥為題一更半更地遞進(讓人聯想到馬王堆西漢墓出土彩繪帛畫上的太陽神鳥)。漫漫長夜湧現魑魅魍魎,農民暴動演出稱帝升官,寓意深長。直到卷十〈無更:還有一隻鳥活著〉,時間忽然停頓在清晨六點,持續了四十頁,至卷十一〈升騰:最後一隻大鳥飛走了〉最後一節日出東山,才一下子跳躍到上午九時零一分,然後以政府公告維穩,作家出家作結。期間有三個小時,天遲遲不亮,「日頭熄死」,光沒有了,時間也就消失了。值得注意的是作者習用河南豫戲一唱三嘆的唱詞,辭句往往反覆重疊,在這部小說中形成了夢囈和祈禱的節奏。[10]

《日熄》中虛構的夢遊症,像上世紀二十年代席捲歐洲感染五百萬人的非典型甲型腦炎(又稱嗜睡性腦炎),同屬流行性睡眠病,但這群中國夢遊者,並沒有如英國臨床神經科名醫奥利佛.薩克斯所著《睡人》裏記錄的二十個昏睡性腦炎患者那樣一覺長眠四十年。[11] 這部小說不是開闔數十百年的大敘事,只講述了中國大陸偏僻山區小鎮暑熱的八月天裏一晚一早的動亂,論者多與卡繆的《鼠疫》或薩拉馬戈《失明症漫記》中描述的「盲流感」比較。這場仲夏夜之夢使「人變成黑暗動物」,[12] 奪去了千百條性命,意在「國族寓言」甚至世界寓言:「說不定這夢遊的不只是皋田村皋田鎮和伏牛山脈呢。說不定夢遊的是整縣整省整個國家呢。說不定整個世界凡在夜裏睡的全都夢遊了。」[13] 人慾橫流的集體夢遊不僅寓言著全球化的商品經濟已植根共產中國,而且意味著有中國特色的官僚資本主義正像瘟疫蔓延全球。若說《丁莊夢》寫的是現實的愛滋病,則《日熄》便是「神實」的傳染病。

閻連科不僅通過農民村人、幹部土豪藉著真假夢遊偷搶打殺、姦淫擄掠的夢魘隱喻無序的社會,而且描繪了作家自身江郎才盡、殫思極慮的噩夢。按照弗洛依德的精神分析,作家不啻是白日夢者,而閻連科正好夢遊到自己的作品中化身為小說難產的故事人物「閻伯」。《日熄》的後設主題是寫作的焦慮、作家的困境,以至調侃地把此前多部小說的題目顛三倒四(如《丁莊夢》戲作《夢丁莊》,《四書》改為《死書》等),幽憤之餘,亦幽默自嘲。誠如湯瑪斯.曼的名句:「寫作起來比其他人都難的正是作家。」而中國作家又比許多其他國家的作家難。[14] 劉劍梅指出這個「自我反省、自我解構甚至自我反諷的⋯⋯閻連科⋯⋯似乎無法像魯迅那樣,做一個新文化的啓蒙者,一個從上往下俯視大眾的覺醒者,一個敢於喚醒沉睡的麻木的大眾而扛起黑暗的閘門的精神界的戰士」,但筆者認為正是這「相互矛盾的『閻連科』」繼承了「魯迅精神」背後幽暗的一面。[15]

正如李歐梵指出的,「幽傳統」之「黑暗」與五四「啟蒙」(enlightenment)之「光線」(light)其實是影形不離的一體兩面。[16]「幽」其實並非完全漆黑無光。馬敘倫按照其金文、篆體字形,即上面兩個「幺」,底下從「火」(「山」為譌誤),會意為「火微」。[17]「幽」雖是暗無天日,人世間卻尚有微光。美籍猶太裔思想家漢娜.阿倫特借布萊希特「黑暗時代」一詞指出:「即使是在最黑暗的時代中,我們也有權去期待一種啟明(illumination),這種啟明或許並不來自理論和概念,而更多地來自一種不確定的、閃爍而又經常很微弱的光亮。這光亮源於某些男人和女人,源於他們的生命和作品⋯⋯。」[18] 正是這「很微弱的光亮」,讓人們「看見黑暗」(mörkerseende,瑞典詩人特朗斯特羅默語)。[19] 瑞典文mörkerseende指「夜視」的能力。魯迅的狂人在月光照耀下從史書中讀出禮教吃人;閻連科的盲人則看見黑暗,並使人在黑暗中看見。為人熟知的閻連科卡夫卡獎受獎演說〈上天和生活選定那個感受黑暗的人〉介紹了作者同村那個盲人,每天日出,他都會默默自語:「日光,原來是黑色的⋯⋯」每走夜路,他都會打開手電,好讓別人看到他,也順便幫助與他擦肩而過的人照亮前面的路。最後:

為了感念這位盲人和他手裏的燈光,在他死去之後,他的家人和我們村人,去為他致哀送禮時,都給他送了裝滿電池的各種手電筒。在他入殮下葬的棺材裏,幾乎全部都是人們送的,可以發光的手電筒。[20]

瞎子令人懷念的是他在白天看到黑暗,在黑夜堅持照明。儘管作者坦言《日熄》「幾乎是一種黑暗的絕望」,但「黑暗中間是有光的,絕望中也有希望,畢竟最終太陽被創造了出來。」[21] 小說中的十四歲男孩李念念以第一人稱敘事祈神,「我爹」李天保為求贖罪而終於用象徵罪孽的「屍油」自焚以製造日出效應,「我娘」邵小敏徹夜不眠給死去的村民紮花圈,還有清潔工孤兒小娟子把火葬場屍爐房裝飾成花房,都是「黑暗中非常微弱的光」。[22] 通過裝滿手電的棺材、插滿鮮花的煉屍房,閻連科的盲人和夢人分別讓黑暗時代的人們發現生活中乃至精神上的盲區與夢境。

這個跨世紀夢境,在毛澤東時代是十年瘋狂的「文化大革命」,鄧小平一變而為「改革開放」,習近平美其名曰「中國夢」。一如閻連科說的:「中國是從一個『烏托邦』中醒來,又走進了另一個『烏托邦』。」[23] 黃粱一夢,醒來後才驚覺,原來夢遊中的烏托邦,竟是個惡托邦。《日熄》是閻連科上個世紀九十年代後期以來繼中篇〈年月日〉和長篇《日光流年》等作品之後又一部「反烏托邦的」黑暗小說。[24] 黑暗小說遠不如歌功頌德的「光明文學」,沒有可致日光眼炎的盛世驕陽,其螢螢微光終究無法驅散黑夜,只可能證「明」黑暗,「暗」示幽魂在作祟。祝修文借用德里達在《馬克思的幽靈》中提出的「幽靈學」剖析《日熄》裏的幽靈「正是籠罩著社會主義中國的混雜著激進、盲目、烏托邦、同質化的『中國夢』」。[25] 然則,中國夢是否新世紀的又一場「紅」樓夢,而其太虛幻境正在全球化為夢遊世界的「一帶一路」呢?

本文為香港浸會大學文學院《第六屆紅樓夢獎評論集》序論,略有刪節。

[1] 霍克思(David Hawkes)著,黃兆傑譯:〈求宓妃之所在〉,收入余崇生編:《楚辭研究論文選集》(台北:學海出版社,1985年),頁583。

[2] 丁福祥、潘銘燊譯:〈現代中國文學感時憂國的精神〉,收入夏志清原著,劉紹銘編譯:《中國現代小說史》(香港:友聯出版社,1979年),頁459-477。

[3] 李歐梵:《中國文化傳統的六個面向》(香港:中文大學出版社,2016年),頁253-257。

[4] 同上,頁254、257。

[5] 同上,頁254;霍克思:〈求宓妃之所在〉,頁585、587。

[6] 梁啟超:〈論小說與群治之關係〉(1902年),收入郭紹虞主編:《中國歷代文論選》,一卷本(上海:上海古籍出版社,1979年),頁411。

[7] Laifong Leung [梁麗芳], Contemporary Chinese Fiction Writers: Biography, Bibliography, and Critical Assessment(New York: Routledge, 2017), 265: “He is a high-profile author because of his political courage and compassion for humanity, as well as his continuing search for innovative ways to depict rural China.”

[8] 閻連科:《發現小說》(天津:南開大學出版社,2011年),頁181-182。

[9]「幽暗意識」與「超越意識」相對,詳見張灝:《幽暗意識與民主傳統》(北京:新星出版社,2006),頁44-72。

[10] 閻連科在回顧創作《丁莊夢》時,談到深受家鄉戲曲影響。見閻連科、張學昕合著:《我的現實 我的主義:閻連科文學對話錄》(北京:中國人民大學出版社,2011 年),頁26。

[11] Oliver Sacks, Awakenings(London: Duckworth, [1973]); 宋偉譯:《睡人》(北京:中信出版社,2011年)。根據英文原著改編的同名電影《無語問蒼天》(1990)由潘妮.馬歇爾(Penny Marshall)執導。

[12] 劉劍梅:〈荒原的噩夢——讀閻連科的《日熄》〉,收入蔡元豐主編:《第六屆紅樓夢獎評論集》(香港:匯智,即將出版)。

[13] 閻連科:《日熄》(台北:麥田出版,2015年),頁147-148。

[14] 事實上,繼《四書》(2011)和《炸裂志》(2013)遭禁後,《日熄》也只能在台灣出版。關於這些作品被禁的情況和中國作家面臨的困局,可參看閻連科:〈因為卑微,所以寫作——「紅樓夢獎」領獎演講辭〉;李夢:〈禁書作家閻連科:自我審查更可怕〉,均收入蔡元豐:《第六屆紅樓夢獎評論集》;及袁瑋婧的專訪報導〈閻連科新作《速求共眠》——擊碎虛實邊界〉,載《亞洲週刊》,2018年5月20日,頁34。

[15] 劉劍梅:〈荒原的噩夢〉。通過《日熄》比較魯迅和閻連科的專論有羅鵬(Carlos Rojas):〈《日熄》——魯迅與喬伊絲〉;丘庭傑:〈從魯迅到閻連科——試讀《日熄》中的隱喻和象徵〉,均收入蔡元豐:《第六屆紅樓夢獎評論集》。

[16] 李歐梵:《中國文化傳統的六個面向》,頁256。

[17] 馬敘倫:〈讀金器刻詞〉,載《國學季刊》5卷1期(1935年);馬敘倫:《說文解字六書疏證》(北京:科學出版社,1957年),卷八;均見劉志基主編:《古文字考釋提要總覽》第二冊(上海:上海人民出版社,2010年),頁342。

[18] 漢娜.阿倫特著,王凌雲譯:《黑暗時代的人們》作者序(南京:江蘇教育出版社,2006年),頁3。「啟明」一詞出自本雅明名著Illuminations,阿倫特是其英譯者。

[19] Tomas Tranströmer, “Seeing in the Dark” (Mörkerseende, 1970), in his The Great Enigma: New Collected Poems, trans. Robin Fulton (New York: New Directions, 2006), 97.

[20] 閻連科:〈閻連科卡夫卡獎受獎演說〉,見《騰訊文化》,2014年10月22日,http://cul.qq.com/a/20141022/039677.htm。

[21] 楊慧儀:〈閻連科:活在文學和生活的張力之間〉;羅皓菱:〈閻連科《日熄》獲第六屆「紅樓夢獎」首獎〉,兩篇訪談均收入蔡元豐:《第六屆紅樓夢獎評論集》。

[22] 楊慧儀:〈閻連科〉。小娟子是《日熄》前半部的亮點,可惜著墨不多,在後半部中亦呼應不足。至今仍未出版的《日熄》修訂稿(2016)最終以尋找小娟子作結。修訂本為英譯版The Day the Sun Died底稿,羅鵬(Carlos Rojas)譯(London: Chatto & Windus; New York: Grove Press, 2018)。

[23] 閻連科、張學昕:《我的現實 我的主義》,頁76。

[24] Leung, Contemporary Chinese Fiction Writers, 268-269.

[25] 祝修文:〈廢墟、幽靈和救贖——論閻連科《日熄》的「寓言」詩學〉,收入蔡元豐:《第六屆紅樓夢獎評論集》。