從前,有台收音機:讀Brian Larkin《訊號與噪音》

Brian Larkin, 2008, Signal and Noise: Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria. Duke University Press.

日劇《我的姊姊》有一集,弟弟約了暗戀的女同事去看電影。電影看完,也吃過下午茶後各自回家的那個傍晚,弟弟卻略顯落寞。在旁的姊姊看了笑說:「我懂,看電影的時間過早了吧。電影院約會的醍醐味就在於天還亮著的時候進電影院,出來時天已經黑了,於是有『啊,我跟這個人在一起好久呢』的錯覺。可惜了呢。」

「看電影」從來就不只是看電影,這件事並非(想)談戀愛的人才知道。2000年,奈及利亞的北邊大城Kano實行沙里亞法,開始查禁城裡「不伊斯蘭」的營業場所,電影院與妓院、酒吧並列重點對象。人類學家Brian Larkin由此順著說,這其實無關保守派穆斯林對「形象」的拒斥,因為各種形象仍在雜誌、日曆、錄影帶等多種媒材上自由流通。它也不是內容的問題,因為印度與美國電影不只持續在電視上放映,盜版錄影帶在當地更是隨手可得。關鍵依舊是電影院本身。在北奈及利亞,電影院是社交地,是青少年叛逆伊斯蘭傳統的象徵;去電影院這件事帶來的新鮮感與刺激遠遠超過單純「看電影」。換句話說,是這個混合了各種情緒、期待、社會想像與電影文化的硬體空間顯得太過危險,才成了查禁的目標。

《訊號與噪音》由此開場,帶到這本書的核心關注:基礎建設。多年以後,Larkin將給出很精闢的描述:「基礎建設是促使其他事物運作的事物……它是東西,也是東西之間的關係。」但此時這位人類學家尚未走得那麼遠。在這本民族誌裡,他設想的基礎建設概念還只是一套網路,將不同的事物、想法、人們與地方串連在一起,形成複雜的聚合體。

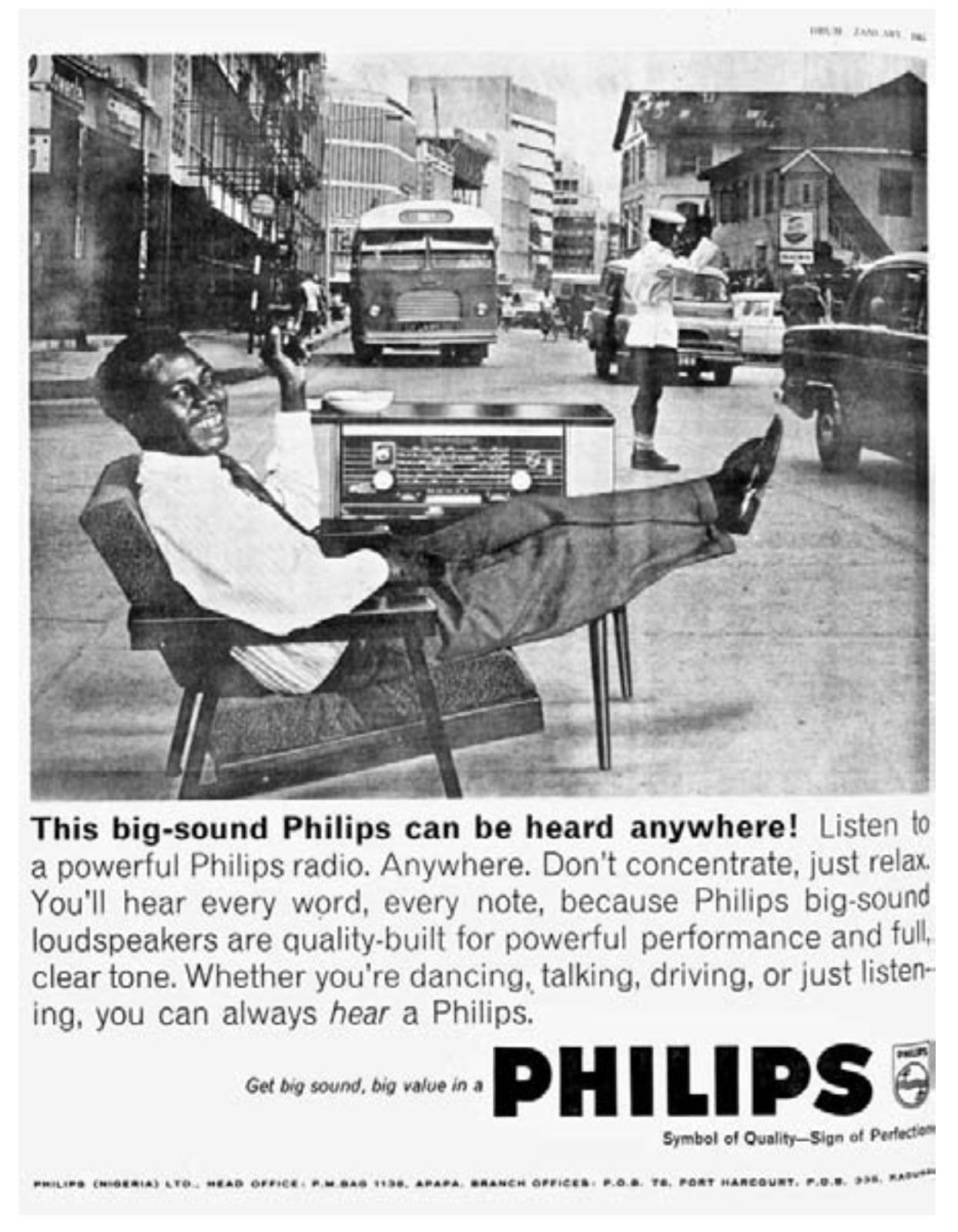

例如殖民時期的收音機與廣播。英國統治奈及利亞時,引進整套廣播系統,以便進行政治宣傳。當時奈及利亞的大多數家庭尚不能負擔收音機與連帶服務費用,收音機往往架設在室外,成為公眾建設的一部分。也正如同火車、鐵橋等其他基礎建設,講英文的廣播節目成功給當地人帶來了對「文明世界」的驚奇與嚮往──那些未必人人能聽懂的聲響與英國人試圖建立的現代都市計畫結合在一起,成為「摩登新生活」的保證。受西方教育的本土菁英們甚至創了廣播收聽社團,共同聆聽來自英國(與其他歐洲地方)的新聞、音樂與各類節目,以便跟得上時代的脈動……。

然而驚奇多半稍縱即逝,之後就是日常且持續的「出狀況」。就實體層面說,奈及利亞不穩定的供電與電波傳遞,使得雜訊成為廣播節目的常態,強力干擾了「文明世界」完美無暇的形象。另一方面,在殖民統治上,英國在奈及利亞採取間接管理,主要扶植舊有的貴族統治階層作為合作對象。而當廣播節目養出一批對西方世界有所嚮往的新本土菁英,這群菁英轉身運用所學,猛烈抨擊與英國合作、貪腐的貴族們,反而動搖英國的殖民政策。

Larkin講收音機的故事,用意是擴充非洲研究的傳統。過往的學者為了擺脫「文明西方」對上「落後非洲」的說法,常強調當地人其實自有一套知識系統理解舶來的「西方」或「現代」,並非全然等待「開化」。這話說得沒錯,Larkin並無意駁斥,然而他也提醒,有時新科技確實帶來驚奇也顯現無知,我們或許不必急著否認「他們不懂」──因為這並無關哪一方比較「文明」,而是這些科技事物本身蘊藏顛覆性的力量。

例如收音機抵達奈及利亞,當各類節目在伊斯蘭城市裡響起,問題馬上產生:「從這小箱子裡放送的聲音是個人聲音的延伸還是再造?」讓穆斯林學者倍感棘手的關鍵在於,如果廣播是個人聲音的延伸,全城公開放送的陌生男聲傳進私家的女性空間,等同違背伊斯蘭有關性別的規範。又倘若廣播是再造,那麼剝離一個人形體與聲音之間的連結(創造新聲音)無異於魔法,照樣牴觸伊斯蘭的教義規範。

於是扣回書名,如果「訊號」意味著人們試圖透過基礎建設完備特定秩序與關係網的努力,那麼相伴的「噪音」就代表了基礎建設本身因為種種現實狀況而不受控的潛能。無論是殖民者、宗教權威或一般人,在試圖馴服這些科技基礎建設的同時,必然遭遇難以理解與出乎意料的狀況。

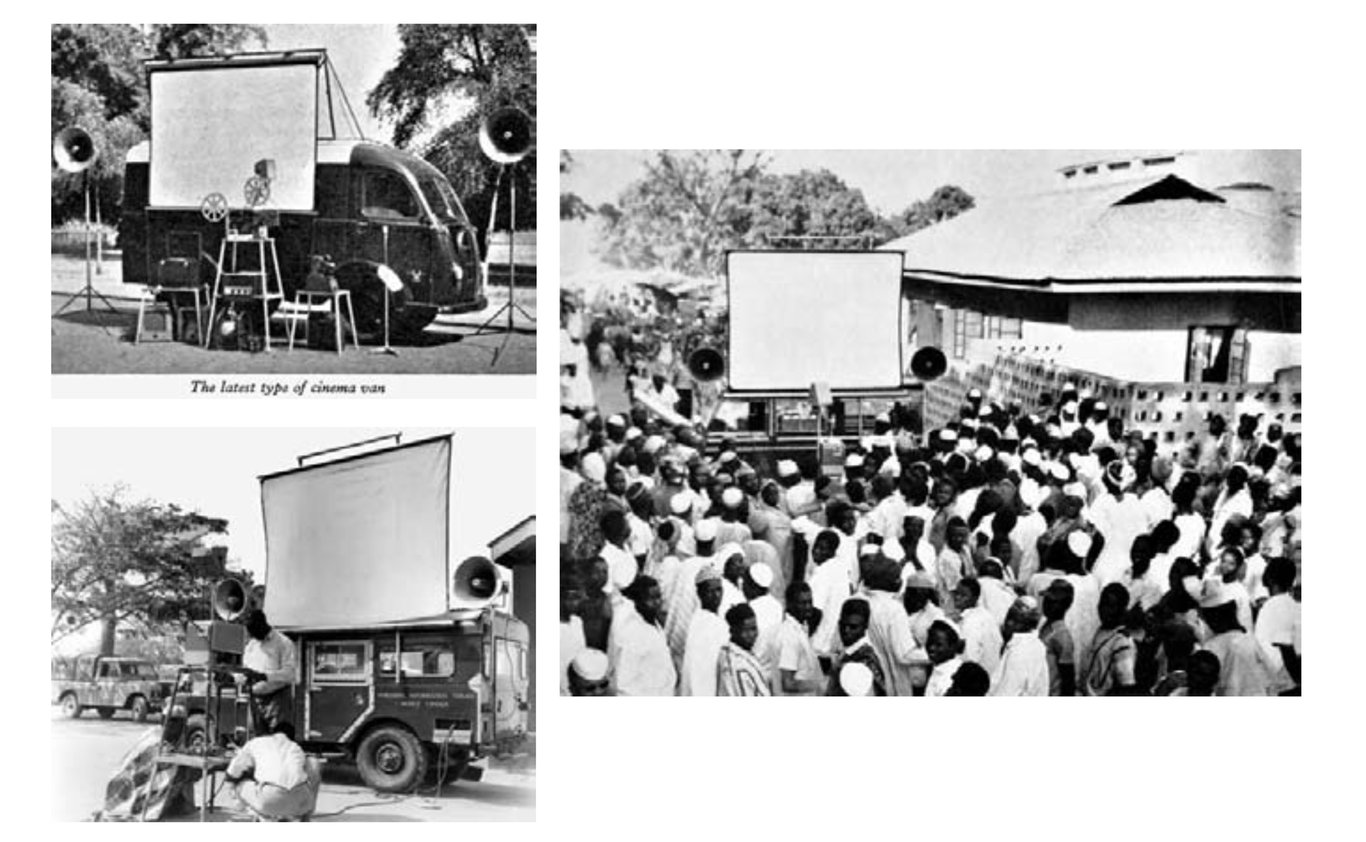

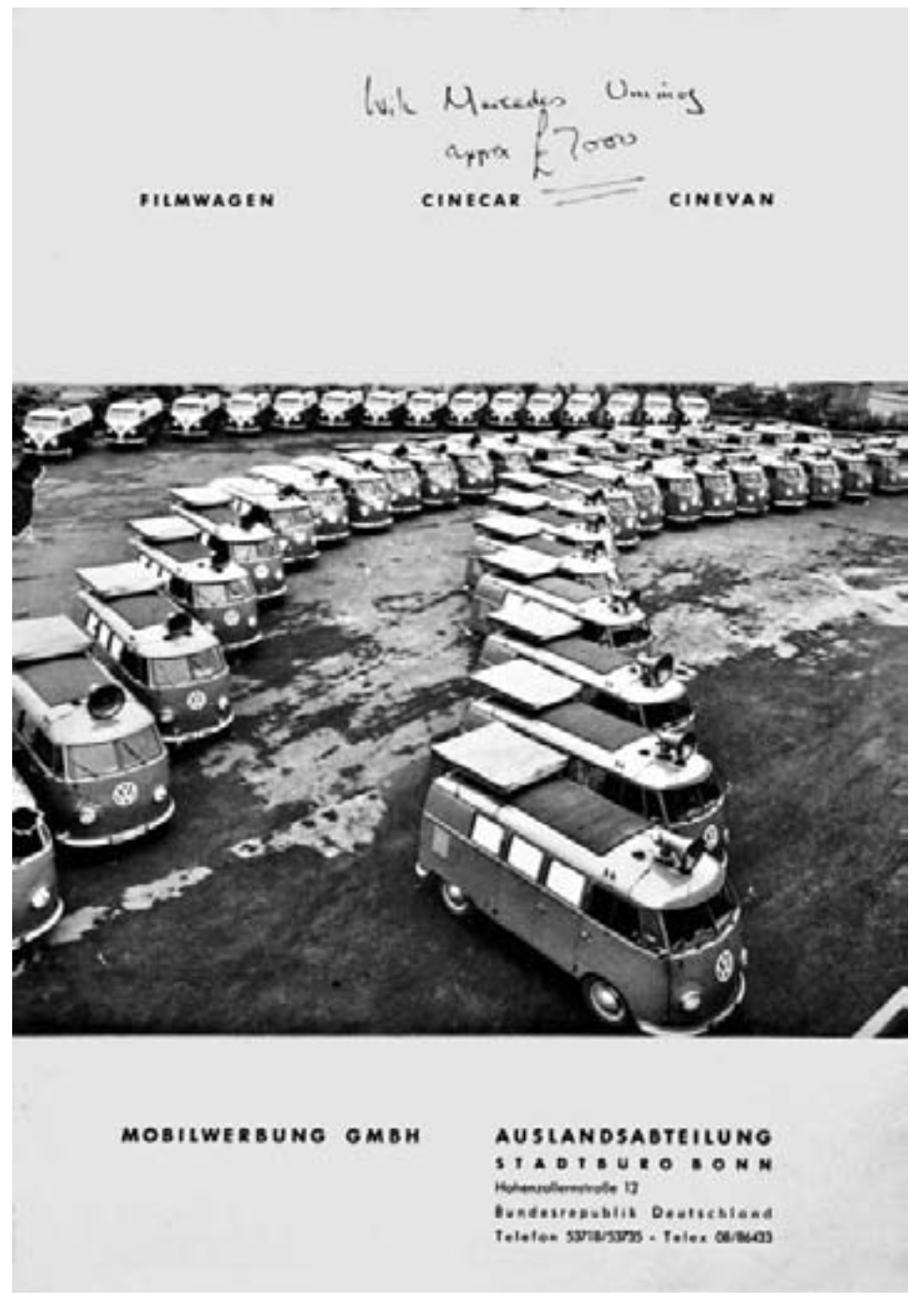

就又如同行動電影車的例子。在奈及利亞,電影發展有兩條主線:一條是我們熟悉的商業電影院模式──建在市區的電影院,播放商業大片,強調娛樂性;另一條則是殖民時期實施的行動電影車,主要用作政令宣導(例如政府的重大建設宣傳、衛生習慣推廣),巡迴在各鄉鎮間放映短片。以現在我們的直覺而言,商業電影院必然勝過政治性極強、娛樂性極低的行動電影車;然而,或許連英國政府本身都不曾預料到,行動電影車在奈及利亞不僅意外地受到人們的喜愛,還對奈及利亞電影發展有深遠的影響。

最初一代行動電影車在1930年代開始運行,並在隨後二十年內蓬勃發展。這類形式可以取得大成功,主要因為它巡迴鄉間,帶給了無緣到訪電影院的許多人第一次寶貴的電影經驗。直到1990年代,Larkin進行田野時,他有位報導人談到自己小時候去看行動電影車的經驗,仍舊記憶猶新,激動與興奮不已。但更關鍵的是,相較於城市電影院的混雜人群和商業片的故事情節,行動電影車播的內容對當地穆斯林而言顯得「無害」,也因此更容易被當地的保守勢力接納;同時,人們也因此更不避諱參加放映會。但講述這些故事時,Larkin也不曾忘記行動電影車始終很政治:行動電影車起源於英國殖民時期的政治需求,獨立後奈及利亞的領導人也沿用了這套技術宣傳個人形象,政治野心無所不在。

換句話說,行動電影車再一次呼應了全書訊號與噪音的概念。它糅合政治企圖、宗教認知與個人經驗,造就一套強力的影音基礎建設,甚至影響後進的奈及利亞電影形式。然而另一方面,當地有別歐美的觀影經驗和發展條件,也使得行動電影車從未被誰完全掌握──當地村民所感受的驚奇與美好,大概與英國政府希望傳達的訊息相差甚遠,也在主流影視外創造出一條奇怪的道路。

全書最後以2003年紐約市一場大停電作結。停電期間,人們工作被迫停擺,習慣的日常像被按下暫停鍵。在一陣奇妙的震驚與慌亂過後,紐約人開始慶祝,此時此刻所有人團結共享的、無電的紐約市與不在計畫內的生活。與這場停電意外相對的是奈及利亞的停電日常。由於供電不穩定,奈及利亞人早已習慣頻繁的跳電。別說慌亂或慶典,停電對他們而言最多不過幾秒的錯愕。在他們的世界裡,所謂普通生活往往是訊號與雜訊相伴。Larkin用這組鮮明的對比說,我們談到影音科技,總習慣想像統一、滑順的故事模版,彷彿它們到哪裡帶來的感受與影響都是一樣。然而現實就像停電這件事,因為地方狀況不一,發展起來的影音媒體也勢必截然不同。

於是,從收音機到行動電影車,再到寶萊塢電影和當地的盜版影視店,人類學家給我們看見了一個既熟悉又陌生的世界。《訊號與噪音》與其說是一本民族誌,其實更像奈及利亞版影音媒體發展小史──畢竟Larkin在後記也說,自己最初的問題發想只是「如果不從北美或歐洲,而從奈及利亞寫起,我們習慣的媒體理論會變成什麼樣?」

不過關於最後這點,我想或許無需多說了。畢竟在台灣,我們也曾有過那樣守著廣播電台、和同學暗中交流盜錄碟片、專程跑光華市場尋寶或者泡MTV空間的時代與故事──在全球串連的訊號底下,我們或許也對雜訊與噪音感到同等親切。

Brian Larkin是紐約大學(NYU)人類學博士,受業於Lila Abu-Lughod, Faye Ginsburg等人,如今是哥倫比亞大學 (Columbia University)人類學教授。Larkin長期關注媒體、科技與基礎設施議題,其2013年的回顧文章〈基礎建設的政治與詩學〉廣為人知,並成為基礎設施研究的重要代表文章。《訊號與噪音》是他的第一本書。

關鍵字:媒體人類學、基礎建設、伊斯蘭、非洲、殖民