透明社會:為什麼卡謬《異鄉人》的主角莫梭要殺人?◎伊格言

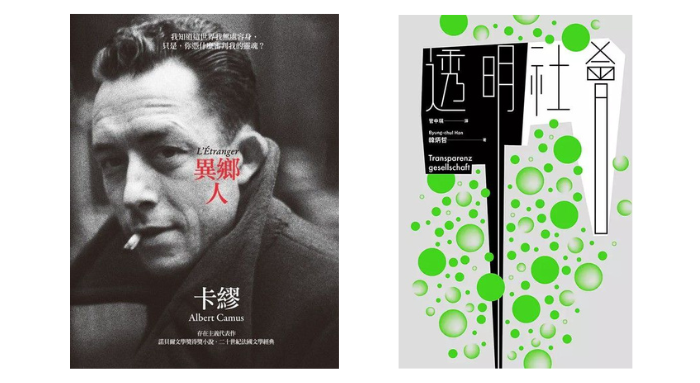

據說有個未經證實的笑話是這樣的:台灣的(假)文青書架上必備的(用以裝逼但總沒看完的)二本書:《人間失格》和《異鄉人》。

笑話真實性姑且不論;但我認為,《異鄉人》確實異常前瞻且尖銳地為我們示範了韓裔德國哲學家韓炳哲(한병철,Byung-Chul Han)筆下的「透明社會」有多麼恐怖。

對,韓炳哲斷定我們此刻身處的世界是個透明社會,並且旗幟鮮明地反對它。

「透明社會」是什麼?如同先前的文章中所提到的──

例如日本藝人廣末涼子的婚外情事件(連情書都慘遭媒體公布,而且,說真的,寫得還真好)、例如福原愛與江宏傑之間的婚姻家事感情債、例如王力宏與李靚蕾之間的相愛相殺(以性隱私與財產攻防為工具)......,以及最新的羽生結弦等等等等

(當然了,不得不說羽生結弦這事看起來比較可疑,真相如何並不清楚)。

這是透明社會的明證。八卦是人的天性之一,公眾與媒體的嗜血並不是現今才有,古已有之。這不奇怪。

重點在於,此刻的世界,原本便是人類文明史上前所未有的,一個無須透過媒體中介就可以向全球自曝隱私/曝他人隱私的世界──只要想想李靚蕾那些轟動華人世界的微博發文就知道了。

但也正如我們先前所提:韓炳哲所謂的「透明社會」概念並沒有這麼單純。它並不單指人們的私生活遭到剝削或審視的樣態。

它真正的重點是明確指出:在此刻,人類的心智,人的思維,也遭到了(相較於從前的時代的)空前的強制性公眾審查。

舉例而言,對公眾而言,黃山料如此淺白、直截了當的(通俗/雞湯文字算是透明的)公眾可以秒懂,因此可以順利理解、通過審查,可以「過關」,符合「透明社會」的要求──

在這裡,一切都是明明白白,「公開透明」的。我相信黃山料的目的當然不在藝術價值,而在「療癒你」;而秒懂的公眾也確實收到了療癒效果。這裡沒有辯證,沒有思索,沒有複雜性,這是銀貨兩訖,皆大歡喜);

而卡謬《異鄉人》中的殺人犯莫梭,恰恰則是黃山料的文字的對立面──他是極不透明的。

人們首先的疑問是,《異鄉人》的主角莫梭,「這個神經病」,為什麼連母親死了都像末稍循環出問題的阿嬤一樣,「沒感覺」?(「昨天,我母親死了,或許是前天,我不確定。」──《異鄉人》)

這個問題被作者卡謬成功而精準的寫作導引至第二個真正的核心問題──

莫梭,「這個神經病」,為什麼似乎因為太陽太熱(或者什麼其他焦慮沮喪無聊煩躁whatever等等卡謬根本也沒寫清楚的不明原因),居然就開槍殺了個人?

容我提醒,此類問題其實並不那麼罕見;「這些神經病」也並不那麼罕見。這在日常新聞媒體中是有著俯拾即是的變形的──

人們非但質疑加害者或兇手(他,那個殺了他妻子的人,「為什麼被捕時臉上帶有一抹詭異的微笑」?他,那個在捷運上持刀砍傷十數人的傢伙,「為何似乎看來毫無悔意?」),甚至也質疑受害者(她,那個稚女被精神病患者無故殘殺的女人,「為何還能在受訪時侃侃而談」?「為何沒有失控暴哭呼天搶地」?「為何沒有精神崩潰」?)──

隨後,司空見慣地現象是,公眾則近乎反射動作地,迅速地,不加思索地為這些他們無法理解的狀態貼上一個標籤──例如「邪惡」、「冷血」、「變態」、「悖德」、「不正常」。

我們都看過無數條這種新聞不是嗎?標籤不僅貼在罪犯身上,也貼在受害者或受害家屬身上,也可能貼在無辜者/旁觀者身上,不是嗎?

在我們的社會中不假思索大批量生產這種標籤的公眾以及媒體,嚴厲地說,是極其無明的(註1)。

但很不幸地,他們也往往是自信滿滿的。

套用中國流行詞,這也是某種「普信男」或「普信女」吧?(中國節目《脫口秀大會》的段子:「他們為什麼那麼普通,又那麼自信?」)

用「達克效應」解釋大約也可以吧?達克效應,一種無知者專屬的心理狀態;因為無知,是以理所當然對自己的無知也相當無知──

他們毫無自覺,所以他們自信滿滿,總以為自己最聰明,最有資格教訓別人(詳情請自行估狗「達克效應」)。

在一瞬間,在電光石火間,這些無明的公眾們迅速集結,滿懷信心地質疑、批評、貶低任何一件他們無法立刻理解的小事,踐踏任何一個他們無法立刻理解的人;且習於殘暴而無理的認定,一個人的任何行為,必須,且只能依照他們所認定的標準模式來進行。

什麼是標準模式?標準模式是,稚兒無端遭人殘殺的母親,當然理應呼天搶地,難以自持;如果你一時之間沒有,如果你的表述井井有條,甚至後來還從政參選,那麼你對公眾而言,就是不透明、不可理解的。

不透明/不可理解的,即是非我族類。非我族類,其心必異;非我族類,不可信任。於是這些人應當被批評、被懷疑。

當然了,對於這些無法忍受一丁點不透明的公眾們,一個最簡單的詰問是:你怎會自大到認為你能「懂得」任何一個人呢?你那麼確定你什麼都知道嗎?

你是神嗎?

韓炳哲在《透明社會》中所批判的,正是這樣「自以為神」的想法。沒有比這種自以為神的想法更中二的了(我這麼說對國中二年級的孩子好不公平😆😆😆)。

換句話說就是:韓炳哲極敏銳地注意到了此時此刻的社會對「神秘」或「深奧」空前的反感與排斥。

因為透明社會對於「透明」一事有著超乎常理的執迷──

簡化地說(你看,我們依舊必須儘量把事情簡化,否則社群上的人們,以及演算法,連瞄一眼的時間也不願意給我們──我們如此卑微地乞求他人的一點點耐心),我們可將之歸納為二:

首先,這個時代,人們對某些無法一望即知、無法一看就懂的事物(論述/說法/作品/作品的詮釋/人的言行/人的可能性)已完全失去了耐心,以及哪怕是一點點的同情、一點點的保留或餘地。

其二,人們對透明一事的習慣,以及無節制的執迷,也極暴力地摧毀了任何論述、任何「詮釋」的可能性。用韓炳哲的語言來說,「人們對自己的想法如此肯定,以致於無法接納任何『否定性』的雜質。」

我必須知說,這樣的狀態幾乎就是對人的存在本身的否認。以為你可以理解每一個人的每一時刻,幾乎可以說是反人道的。我個人認為,若以反人類罪來形容,並不為過。

你可能會認為,有那麼嚴重嗎?

對,就是那麼嚴重。這就是反人道。韓炳哲是這樣寫的:

“后隐私” (Post-Privacy) 思想同样也十分天真。它以追求 “透明 “为由,要求人们彻底放弃私人空间,这会导致一种透明的交际。这一思想错漏百出。(事實上,)一个人甚至对他自己来说都不是透明的。

是啊,確實有很多時候,一個人甚至對他自己來說都是不透明的。人的言行舉止,除了與具體的環境與個人人格有關之外,事實上也往往充滿了隨機的成分。

更不用說佛洛依德以及一眾精神分析家、心理學家如榮格、拉岡等也早就告訴我們,所謂「人格」可能是破碎的,不完整的,並不擁有一個固定的型態──

即使是最穩定最可預期的人(當然了,大致上我們都喜歡跟這種人相處),可能也在某些時刻擁有個一個小小的出格的時刻,幾句隨機的,與他的主要人格或常見人格不符的話語或行為。那是一段流動的,虛線的邊界,標示著人存在的真實。

那極可能就是「莫梭殺人」這件事的真相。莫梭可能是殘暴的,更可能是無感性的,說他是個神經病大概也可以啦──因為一般人很難因為陽光炙熱或一時莫名煩躁就開槍殺人。

但如果你無法理解這種人的行為的隨機性,那麼或許可以說,大致上你並不理解人的真實存在。

是,我們可以如上這般設法判斷、揣摩莫梭的人格特質;但我們同時也必須明白,這些猜測也只是猜測,因為真正的原因也很可能連莫梭都不知道,或者根本沒有明確的原因,只是生命中的隨機事件。

那是就是生命的神秘或深奧。(如果是熱愛「荒謬」這個主題的昆德拉,那麼他就會說,那就是生命的荒謬)

這是人們之所以「讀不懂」《異鄉人》的理由。讀不懂無妨,因為,人本來就不可能什麼都懂。而卡謬之所以書寫這樣一個令人「無法理解的神經病」,正是因為他知道,藝術/文學的職責或優越正在於,它願意專注真誠地凝視這樣一種理論難以解釋但卻真實存在的,人的處境。

它願意向你坦誠以對:對,或許是這樣,可能是那樣,但...... 我不確定,啊,我不是很清楚,我不知道。

「窩不知道」。對,《異鄉人》中莫梭的狀態,就是在講這種生命的神秘或深奧。

很不幸地,這種神秘或深奧那就是一種大多數人而言「不透明」的存在。而在這個隨時準備公審任何一個人的透明社會中,願意說「窩不知道」已經變成一種美德了。

同時,當我們身處透明社會,當這個世界上的多數人已經習於這種「透明的暴政」(且以之責求所有人,不止於所有人的行為,甚至是深入所有人的內心)時,真正深邃的藝術/文學必將滅絕──因為人們不再有耐心或任何心理準備去理解一件他無法能立刻懂得、立刻貼上標籤的事。

這就是我先前所提過的;「愛在三部曲」的理查林克萊特悲傷地說,「社群演算法已經摧毀了藝術電影」。

在一個明明白白,直腸子通到底(因而近乎空白)的世界之後,我們所剩下的,將只是一望即知的,明明白白的雞湯文。

雞湯文有雞湯文的功能。但真正的藝術,那些給予你詮解與思索的空間,讓你的心靈保持開放,以存留與藝術作品本身和這個世界互相碰撞的一切可能性,就死了。

(註 1):誠實地說,公眾之中的許多人不僅僅是無明或愚蠢而已,尚且還是噬血的,邪惡的;他們習於藉由標籤化他人、摧毀他人的人格滿足自己的優越感。

(註 2):《透明社會》的開頭直接引用了諾獎得主彼得・漢德克──「我是仰賴別人不知道的我而活著的。」→伊格言的社群:https://linktr.ee/egoyanzheng

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐