《遺忘工程師》遊戲筆記(2):《遺忘工程師》想要守護的「創造力」到底是什麼?

上次分享了《遺忘工程師》成為項目的前傳後,好多可愛的小朋友來加我,想要幫手,尤其是配音,由於我們第一步會在steam發布,所以現階段需要英文配音(加中文字幕),但我們確實需要試玩員:)所以如果你在香港的話,可以來我們工作室參加下一輪的playtest哦。

playtest是遊戲開發中非常重要的一環,我們目前已經進行了兩輪——第一次是遊戲原型做好後進行的,第二次是在教學關卡(介紹關卡)完成、數值系統完成後進行的。每次的playtest我們都會邀請4-5位朋友肉身來到九龍塘MIT Node在我們僅有的兩台MSI上試玩。我們兩個就在旁邊冷眼旁觀(哈哈,就是全場不干擾,只觀察不說話,除非有bug需要就地處決)。之後,這些可愛的小白鼠還要認真填寫一個巨長的問卷——我一不小心設計了七頁那麼長…… 嘿嘿

playtest對我們的幫助再怎麼強調也不為過,這也是遊戲有趣的地方:譬如你在讀完這篇文章之後,如果向人講起,雖然組詞用句千差萬變,但不會差出太多。而我們明明做了一個藝術與腦洞為主題的遊戲,卻總是在問卷或之後的focus group裏被朋友們的反饋驚到——「這是一個恐怖遊戲」、「這是一個有治癒療效的遊戲」、「這是一個模擬吸塵器遊戲」、「這好像是個打砸搶的遊戲」…… 這大概就是種了一地西瓜,但顧客卻吃出了番茄、苦瓜和櫻桃的滋味吧。問卷之後,我們總是訂兩個披薩,和大家聊聊,這其中又會討論出很多意料之中與之外的東西。下面就是第二次playtest後我的日記:

今天我們請到四個很厲害的朋友來參加第二次測試:Peter,Sha,Pricilla 和安琪。他們的工作和行業各不相同,但很神奇的是他們每天的工作都涉及到「創造力」這個母題:

Peter Nelson 是個很細緻的澳大利亞視覺藝術家(比如用CS搭建一下二戰防空洞場景、用聊天數據做成知音石),目前在浸會大學系教授視覺研究;法國女孩Sha(莎樂美)是我們第一輪測試者大鬍子Paul的朋友,她是在香港讀書工作的法國人,常常給Vice撰稿,內容是東亞的性別文化;Pricila是一家慈善機構教育部門的負責人,她最近正在用講故事的方法來做教育項目;安琪是一家藝術公關公司的公關專家,每天和當代藝術打交道——下班以後,她還是酷酷的cosplayer,在廣州有自己的劇團,為了cosplay在廣州和香港之前不停奔波。

他們每個人平均用了25分鐘完成測試版遊戲,然後填寫我們事前設計的調查問卷。寫完之後我們圍坐在大廳桌子旁,聊起這一次的測試體驗。我沒想到,整個討論第一句話就直擊要點,安琪說:「我不喜歡你們遊戲裏,尤其是那個招聘廣告裏定義的創造力!」

https://www.youtube.com/watch?v=p_yHqKnAHhM

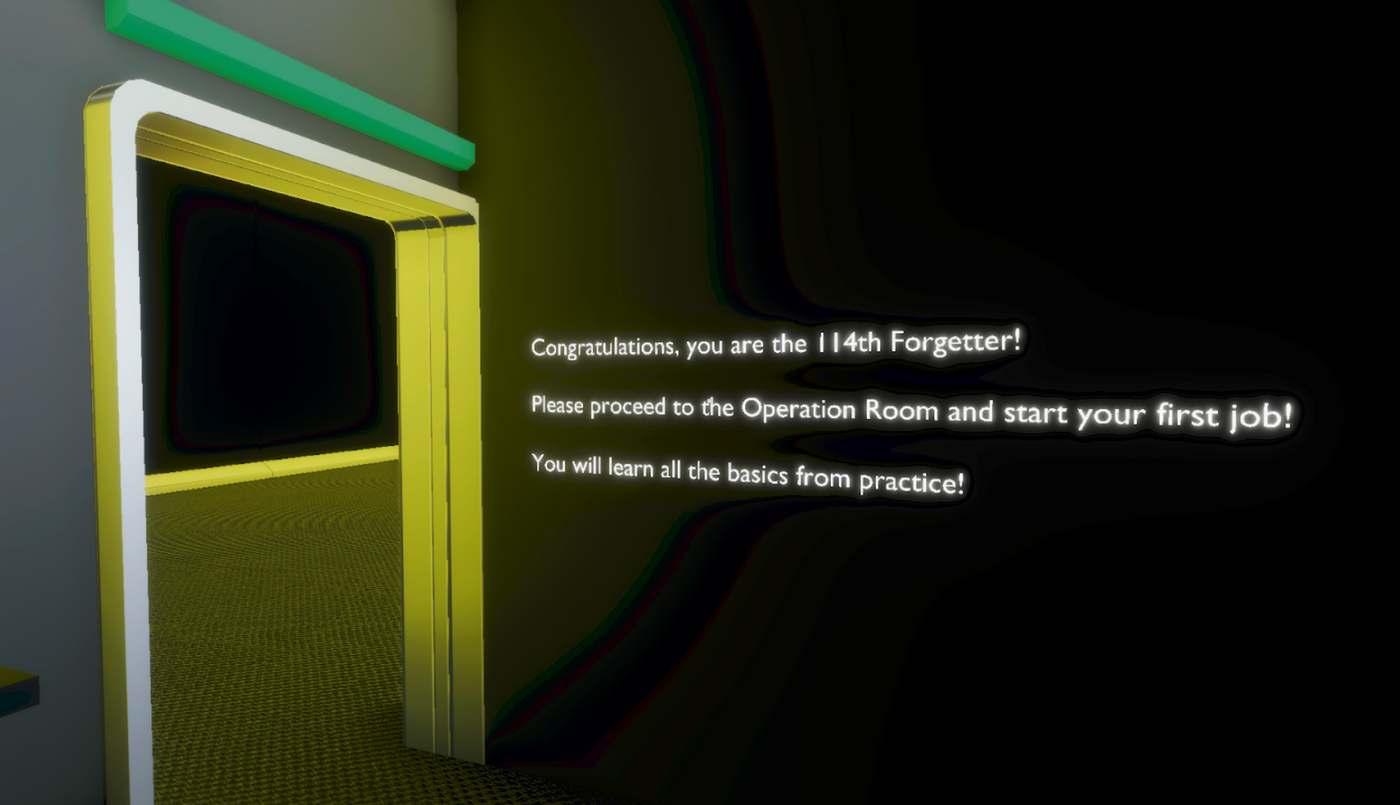

遊戲一開始,玩家會看到一個招聘廣告,由科技公司MindJob (中文還是沒想好,一個不靠譜的朋友建議叫「思想工作公司」……)發布。這是一家將故世藝術家的大腦回收整理後販賣給新生兒父母的公司。這個生意的賣點是,任何新生兒(只要父母肯花錢),都可以直接繼承一個充滿創造力的大腦,不用再去學習、經歷(和受苦)——Peter 總結說:「其實就和上大學一樣,直接注射知識進入腦中,而不是從社會經驗裏習得這些知識、技能。」

其實這就是我們想要在招聘廣告裏表達的信息。我其實暗自開心大家都get到了,但是可憐的安琪還在生氣,很可能是因為她的客戶不少就是藝術家、設計師。她相信:「牛逼的藝術家不是因為他們懂得color theory 會畫畫才成為牛逼藝術家的,他們就是要在生活裏經歷很多,很敏感。你怎麼可能像廣告裏說的一樣,把這些私人的創痕都抹掉,還能有創意呢?抹掉以後的大腦是空的!」

Pricilia也加入,她小時候學過很長一段時間鋼琴(遊戲中有一些鋼琴可以被砸掉):「你怎麼能砸鋼琴呢?很多真的學過音樂的人,不管一開始多討厭學這個月起,長大以後都會愛上鋼琴。而且鋼琴很貴的,不可能有人會去砸,還砸掉好幾架!」

她們越生氣,我越開心(我就是個變態)。對呀,我們怎麼能幹這些事情?我們怎麼能?怎麼能把最私密、最深情的部分從大腦中抹掉,如果這些都沒了,藝術家還是藝術家嗎?

Peter問:「如果一個fucked-up藝術家沒有被fucked up,他們還能成為那個藝術家嗎?」

Sha 接着:「如果24歲俱樂部的人都長命百歲,他們還會那麼牛逼嗎?」

我的生活中,總是有很多藝術家。他們中大部分人是很敏感,不少人都是有故事的人。我從沒想過自己能當個藝術家,除了缺乏基本技能,我還覺得自己的人生太過順利,不夠曲折——或是我已經熟練掌握了用笑話消解苦難的秘笈。如果一個人一生平凡而滿足,她有可能做個藝術家嗎?伍爾芙確實寫過一個作家的情緒穩定是寫好作品的先決條件——但她自己不是自殺了嗎?

而當我寫作寫得最帶勁的時候,當我回看我最滿意的文字時,我確實得承認很多時候我都是在情緒漫溢的時候下筆。一年前吧,我有一段很難過的時光,總覺得被以為是好友的人辜負和操控,難以入睡的時候我就會提筆寫點小故事,有一次我真是下筆有神,同時哭的不可收拾,我生氣也懊悔,覺得屈辱又自責,大概15分鐘後,故事就寫完了。神奇的是,打完最後一個字,痛苦彷彿消失了大半,整個過程流暢而治癒,好像有些排解不掉的憂鬱終於離開了我。我分不清是我在寫字,還是我的情緒在寫——而我只是完成寫作這個行為的一個物理工具而已。

直到今天,我還是很喜歡那個一蹴而就的小文章,如果那件讓我心痛的事情沒有發生,如果我從未認識那些讓我氣憤的人,我還能寫出這樣的東西嗎?我很懷疑。但同時我真的很希望做個交換,我希望我真的不認識這些人、沒經歷過這樣的事情,那樣也許寫不出什麼東西,但至少我可以繼續不設防地相信別人、愛別人,像我曾經那樣。

關子維說,在中環銀行去,現在有一些補氧吧和營養吧。在那裏,有人會把養分和空氣注入你的身體,你不用吃什麼,也不用消化。我們越說越覺得好笑,但同時又不約而同地想:「這難道不是創意產業、教育產業正在做的我,直接餵給我們技能、成就、營養,跳過真的去學習、感受、失敗、掙扎的過程。

有一期《山頂洞人》的播客,我把這個主意的想法說給藝術家馮夢波,他聊起腦機結合科技:這事兒肯定會成,以後的孩子不用上學了,大腦連上電腦就行——當然了,一開始肯定還是有錢人能消費這個,新科技最開始進入市場的時候,價格總是比較高。

到時候我會有錢買這個服務嗎?如果我有,我就是《黑客帝國》的Neo,我給自己來一針「黯然銷魂掌」,還有「油畫」(why not),「俄語」、「python」!我可以把所有的數據庫都下載在我腦中。我能因此牛逼嗎?但如果所有人都可以下載這些,那我會不會又是俗世裏一個無聊人?創造力是絕對的還是相對的?如果我下載的是2D版本而不是VR版本,那我會不會牛逼減一呢?

我相信這些問題很快大家就會彼此詢問。我們的遊戲《遺忘工程師》裏,藉此發財的公司MindJob選擇了它們的答案,而安琪們則選擇另一種可能。

那你呢?

目前我們的遊戲已經完成1/3,開始做錄音、發行,以及更多的遊戲測試,如果你人在香港對參與這些事情感興趣,歡迎和我聯絡!如果對我們的遊戲感興趣想認識,也歡迎哦。