末代女礦工——張桂的故事(上) | 在場 · 非虛構寫作獎學金

本文是「在場 · 非虛構寫作獎學金」第一季得獎作品,「在場獎學金」由 Matters Lab 與文藝復興基金會發起,為獨立寫作者提供獎金與編輯支持,第二季已開始報名,將於7月11日截止。報名官網:mattersonsite.com

序言

和「外婆」[1]為什麼會這麼疏遠?學社會學,對自身階級處境不瞭解,像汽車駕訓班教練沒有開車上路過,有些心虛。爸、媽的父母都是礦工,雖然出生於礦工家庭,但他們很早就離開礦場。我在臺北市出生、成長,沒坐過台車、沒摸過煤屑,也沒看過祖父,兩位祖母都是年輕守寡,外公走的時候媽都還是一個十二歲的小學生。

阿嬤以前的家位於土城海山煤礦媽祖坑工寮,逢年過節回家,探完三峽的祖母後,往往跳過「媽祖田」[2]直接回臺北,臺北到土城的距離卻比到三峽遠得多。即使有機會回媽祖田,父親總是板著臉,催促著我們離開,彷彿多留片刻,會大禍臨頭。倒是媽媽不時趁老爸不在家,偷偷回家省親,表達她對阿嬤的依戀與感恩。

小時候回外婆家總覺得路好遠好遠,車子過了板橋車站,就是一大片農田,有時看到一畝一畝的水窪,有時是一片綠色稻浪翻滾。經過頂埔街庄,看到土城看守所之後不久,左轉穿過一條彎彎曲曲的小路,沿著水圳一路走,就到了媽祖田。雖稱媽祖田,這一帶在1950年代就是一座礦村,已看不到田。大安圳從一條清澈的活水,後來像似一條大水溝。1980年代末礦場封閉之後,阿嬤一家人遷到土城中央路的四層樓公寓。

客廳牆上掛著一張阿公的黑白照片,和阿祖遺照排在一起。照片中的阿公很帥,留著寸頭,濃眉大眼、炯炯有神。我問阿嬤怎麼認識阿公的,她說是有人介紹的,那是一個依媒妁之言婚姻的年代。再問:「結婚前認識嗎?」阿嬤說:「我們相隔壁山,他住煙園[3],我在石門內。」追問阿嬤相親看了多少個、為什麼會選阿公?她笑著說:「只有看一個,那時傻傻的,不會選,只看一個就決定了。那時的人很古意(kóo-ì,忠厚老實),那像現在這麼賢慧(hiân-hu, 什麼都會) [4]。」一瞬之間,我彷彿看到了一個 18 歲茶山小姑娘的顧盼風情,95 歲阿嬤臉上褪去了皺紋,皮膚白裏透紅,頭髮由稀疏灰白轉成茂密黑亮,身穿布衣,髮上別著桐花,深情地隔著茶山望向情郎,邊唱山歌邊採茶。那時候的媽祖田週邊仍是一片翠綠,丘陵地到處都是茶園。

然而,現實中並沒有採茶姑娘和情郎對唱情歌的浪漫。昭和二年(1927),阿嬤曾桂出生於土城媽祖田庄石門內尖,先祖在順治年間即來此墾殖。阿祖是童養媳,被「捒做堆」(sak-tsò-tui, 配對結婚)[5]嫁給了曾祖父,一段沒有愛情的婚姻,只是順應傳宗接代的要求。曾祖父在阿祖生了兩個小孩之後就和情人雙宿雙飛,留下曾祖母、舅公與阿嬤自謀生路。阿嬤從小沒有上過一天學,童年時代不是撿柴火,就是幫忙採茶,沒做就沒得吃。16歲開始,從陽光普照的茶園轉入暗無天日的礦坑工作。

阿嬤一直說日本人很厲害,不知道他們如何發現地底下有土礦。那是一個以命換炭的黑金年代,也是一個戰亂的年代。

[1] 自2022年起,教育部辭典不再分內、外,外公、外婆都稱呼為「祖父」、「祖母」,不過,外婆改名問題仍在爭議中。

[2] 媽祖田,今新北市土區鄉祖田村,位於大漢溪分流東岸,包含舊小字內媽祖田與外媽祖田。見洪敏麟,1980,《臺灣舊地名之沿革第一冊》。國史館台灣文獻館,頁301。

[3] 土城媽祖田庄舊地名,位於現在的普安堂附近。

[4] 阿嬤的母語是臺語,不太會說國語,以下與她的對話皆以臺語表示。

[5] 臺灣傳統風俗,透過收養孩做為童養媳,長大後與兒子結婚,可增加家庭勞動力,並免除聘金。

一、入坑

日本南方彼岸的新興殖民地臺灣,礦業開採方興未艾。明治 28 年(1895)6 月,農學士橫山壯次郎應台灣總督府民政局殖產部之聘,來台調查地質。明治29年(1896),台灣總督府頒布「台灣礦業規則」,廢除了專屬採礦權限制,鼓勵民間積極開放探勘、開採,即使是毫無經驗的日人亦可輕易申請、取得礦權,當年申請礦區41件中只通過一件臺灣島民案[1]。

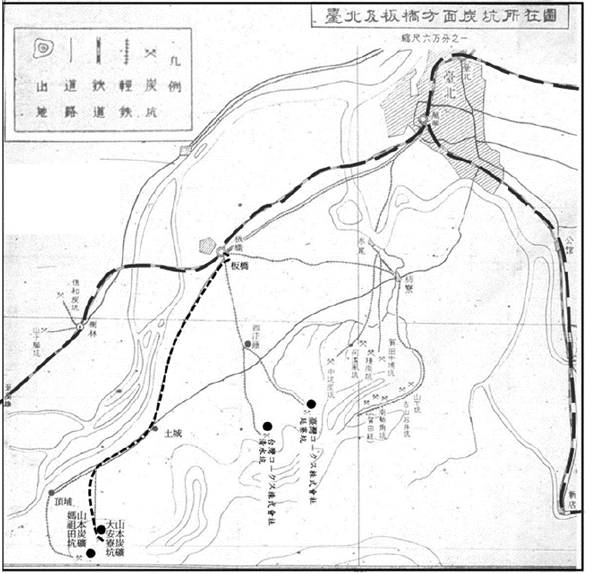

明治30年(1897)台灣總督府殖產局在北臺灣展開煤田調查,發現臺灣主要的礦源集中於基隆,四腳亭與金包里為最優良煤田[2]。明治32年(1899)總督府出版《北部炭層調查結果》,發現土城煤礦本層煤達0.9公尺,屬於一等煤,是北部極具開發潛力的礦場,吸引台、日的採礦人相繼投入,不過,在明治30年(1897)之前能取得礦權者多為日人,較臺人開礦者高出三倍以上,礦權逐漸移轉到日人手中[3]。

第一次世界大戰之後,歐洲主要產煤國家都投入戰事,國際煤炭市場供不應求,煤價隨之飛漲,臺灣煤業進入第一次黃金時期。隨著台車軌道的架設,北部山區逐漸從茶園轉成礦場,像是分散各處的毛蟲,逐漸將原本翠綠的葉脈蠶食精光。

明治33年(1900),出生於日本千葉縣農家的山本信義渡海來臺,一方面逃避日本政府的徵兵制,也在殖民地尋找發展的機會。他初到臺灣時在一家船具店工作,明治45年(1912)轉入採礦業,獲得暖暖地區1126礦區許可,逐漸建立起自己的事業。由於基隆地區煤礦開發較早,可開發的礦區有限,山本在原東家王玉水的引介下,大正2年(1913)先從黃火淋的手中獲得位於大安寮庄、媽祖田庄地內 1099 號礦區(面積 225,554 坪),憑著殖民者優勢與獨到的眼光,不斷擴大礦場規模 [4]。大正7年(1918) ,山本承接管野新作舊業,更名為山本炭鑛[5],成立山本鑛業合資會社,成為全臺第四家煤礦公司[6],隨後陸續取得媽祖田及三峽成福庄1694礦區。大正9年(1920), 山本獨資承攬所有合資的礦坑,整併成大安寮炭礦,改名為山本鑛業,礦場總面積達890.230坪[7],產額也躍居首位,超過了台灣焦炭株式會社。

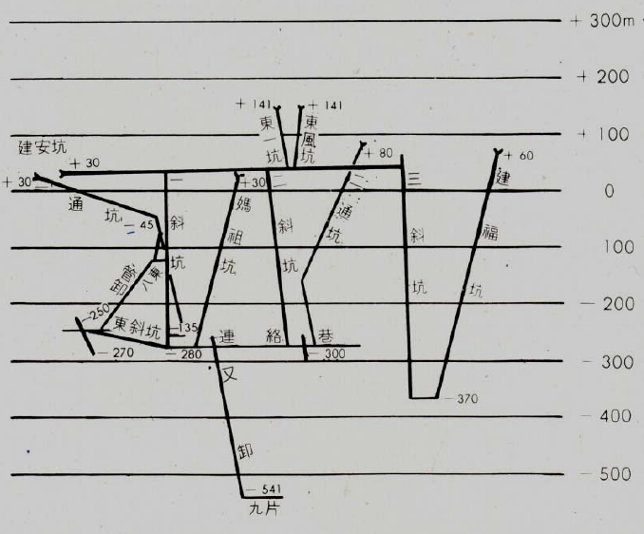

臺煤主坑道多為斜坑,通常以30度向下開闢斜坑,由上而下可分三段,臺語稱為:本卸 (pún -dàn ,主斜坑)、又卸 (iū- dàn ,又斜坑)、再又卸 (tsài- iū- dàn,再斜坑),各段斜坑之間有較寬廣可容礦車軌道的平坑,沿著主坑道兩側再開闢片道(煤巷),形成分支複雜的網狀系統[8] 。海山煤礦有主坑四坑,又斜坑一坑,主坑為日治時期已開闢的建安坑(今永寧村),卻是平坑,1963年陸續完成軌道建設,總長2公里,以柴油機關車進入,進入片道之後坑內低矮,只能仰賴人力挖掘運送。從煤面採煤後填裝煤車,將其推送至片道,等待捲揚機拖運,經再又卸拖上至又卸連搬道,再經又卸的捲揚機拖至本卸運搬道,最後由本卸拖至坑口,完成坑內分段的煤炭搬運。混合的煤炭與碴石會先到選煤場進行篩選或洗選之後,送至儲煤場存放。

大正13年(1924) 山本礦場引進長壁法水平開採,由媽祖田五坑和大安寮二坑進入,大安寮二坑搬出,最後再以手押台車運至板橋車站。由建安本坑降煤到車站距離8公里,日治時期已完成軌道建設。昭和元年(1926) 海山輕鐵株式會社輕便軌道媽祖田線全長1.6公里,有10臺車,可運乘客2,637人、貨物337,450斤。昭和8年 (1933),橫溪──媽祖田全線完成,長3.1公里。日治時期三鶯土城區的海山軌道路線總長達80.63公里,創全島街庄輕便軌道路線最長之記錄[9]。

阿嬤14、5歲時,為了賺取較高的薪資而離開茶場,先在坑外推流籠(liû-lông)[10] ,流籠是架空索道,以鋼索作為行車軌道,輸送貨物和人員的運輸機械,由主鋼索承載,動力鋼索拖曳,週而復始地運轉。她的工作是將台車推到吊掛的裝載平台,過隧道之後再放下本坑,依稀記得當時的工作場景:「搠(saˋk, 推)流籠車,去山尖啊!一個這樣下來,一個這上去,直通大安寮本礦…推進去,土礦放下來,再推出來…有一點下坡,有好幾個人在推,勾一串,再拉上去,再(用天車)絞上去…推平的那一段,要過一個隧道。」

阿嬤印象最深的是流籠的節奏,她描述:「流籠是有人在放,重車下、輕車起來,重車下、輕車起來…」對一個少女而言,每一趟艱鉅費力推送礦車的終點就是流籠吊掛的裝載平台,從早到晚,一天不知要來回多少趟,來來回回,只有到了平台才能稍作喘息。

16歲開始,阿嬤進入山尖坑。我問她為什麼選擇進入坑內工作,她說:「古早要做都沒有得做,都相互搶做事。那時沒事可以做,大家爭著做,出一個礦窯,大家爭著搶,火礦擔不到,擔那個火礦頭敲起來的礦頭,眾人等,留一支撿一支,等一支就要等半天。」那是一個人浮於事的年代,能夠有機會進礦坑工作,除了工作認真,還要老闆運氣好挖到礦才行。即使搶不到入坑工作,在坑外撿拾礦頭,都可以帶回家當柴火。

回憶初入坑的情形,她說:「那時車一來,為了賺錢,就爬上車了,那時都不知驚(kiann,害怕)。一開始下去,坑很低,頭去撞到,撞到柱子,一把火結(giat,繫)在此,電池背著..」雖然頭上帶著燈具,由於坑內伸手不見五指,再加上坑道低矮,高低起伏變化大,一不小心就撞到頭,阿嬤述說這一段往事時很開心,忘了當時的頭痛,彷彿回到一個傻傻不懂事的少女年代。

礦工入坑之前要攜帶安全帽、頭燈與電池,十字鎬、鎬煤機鑽頭、磅子等工具,還要自備一大壺水與便當,入坑前要接受礦場安全人員檢查,禁帶香煙、火柴、酒等違禁品,避免易燃物進入,當然更要防止礦工酒後失序。負責推車的阿嬤只有戴安全帽、頭燈,背電池,再加上水與便當,就下坑工作了。一早入坑,傍晚出坑,我問阿嬤中午便當有什麼好料,阿嬤笑說:「那有什麼好料!有時帶米飯,有時帶番薯,菜脯洗一條放下去。」菜脯是醃到很鹹很鹹的白蘿蔔乾,可補充汗水流失的鹽份。

坑道內工作一組勞工約六人,包含做石(tsò-tsio̍h)及其助手、支柱、做炭(tsò-thuànn)、搬運等工人。礦坑掘進工程稱為「做石」,先鑿岩壁成孔,填裝炸藥、結線、爆破,將煤層炸開或炸鬆之後,碴石由人工裝運,再建立支架;做石是以尺計算薪資,半個月測量一次。

挖取煤層中煤礦稱為「做炭」,以台車數量計薪,初期是用十字鎬人工採掘,民國57年(1968)才自日本引入割媒機,建安坑是首批引用機械採煤的礦坑之一[11]。阿嬤說以前做炭的人:「用鏟子挖的啦!有的薄的,有的厚的,厚的比較容易削,(薄的)底下人要躺下來挖。做土炭很辛苦,人都黑的,出來都沒看到人,只有眼睛是金(kim,亮)的。」我想起攝影師朱健炫「礦工謳歌」封面那一張帶著安全帽、披著外套回眸的海山礦工眼神,灰頭土臉難掩帥氣的微笑[12]。

阿嬤的主要工作是推送台車,礦業台車是以鐵板或厚木板圍起車廂,可容0.7~0.8噸礦石,底座裝置四個輪子,以人力推行於鋪好的鐵道上, 礦車底座有扣環裝置,礦車之間的扣環以插梢插入方式固定,可串連多輛礦車,多人一起推進[13]。她回憶坑內的作業:「去下土炭,推車下土炭,土炭挖成一管一管,用一個板管殼,車推到板管,再讓炭卸下,再推到腳踏口,給流籠車絞上去。」或許是從小營養不良,阿嬤的身材嬌小,不滿150公分,只能使盡吃奶之力跟著其他人一起推。

臺灣的煤礦不像國外露天即可開採,礦脈深入地底。礦坑越掘越深,從主坑下去到工作的煤巷之間長度可達2、3公里之遠,深度可達3百公尺以上,相當於臺北101的高度,從坑口到工作的片道,最遠得花一小時以上才能抵達。阿嬤那時工作的坑道比較淺短,她不清楚下土礦之後要推多遠,只說很遠。黑暗的坑道內是沒有里程標記的,每日週而復始、來來回回,不論坑外晴天或雨霧,坑內永遠只有沉重幽暗、潮溼污濁,令人感到窒息的空氣,以及隨著鋼索上上下下、反覆推移的炭礦重量。

坑內溫度經常高於地面長溫,夏日固然炙熱難當,高溫可達40度以上[14]。冬季寒流來襲時裸露在外的手腳也經常凍僵,她形容:「冷到腳都紅了,手凍到硬迸迸(ngē-piàng-piàng,硬梆梆),沒辦法攑箸(gia̍h tī,拿起筷子),還要工作!」

坑內地面凹凸不平,有人穿鞋工作,阿嬤在坑內一年四季都是赤腳工作,除了經濟因素外,可以用腳直接抵住地面,以利下坡時剎住車輛,她說:「都褪赤跤(thǹg-tshiah-kha,赤腳),都只顧做事,腳去刺到也不顧痛,不知痛…有時推車去撞到腳,未顧的撫(bī-kòo-ê hoo, 顧不得撫摸痛處),重車下來要下坡,拉車都拉不動了,重車要拉,很重。」

坑內想上廁所只能找個角落就地解決,阿嬤說:「尿去旁邊放…那時推車都是女的,男的在坑的上面,裏面都暗暗無看(bô khuànn,看不到),一人一把火…去掘土下來的地方放。」女性月事來的時候,也沒有辦法更換衣褲,她說:「用破布、破棉被,那有換!出來才能換,坑內沒所在(sóo-tsāi,地方)換。」

台車工作是按車計酬,因為月事休息就不計薪,所以一般女性都得照常工作,一直到出坑之後回家,才能整理半身的血跡。幸而坑內黑暗,經血外露的難堪反而成為女性工作的自然日常。單是想到阿嬤在炙熱潮溼的環境下,帶著流出經血混著凝結血塊持續工作,一身溼黏的煤灰血腥味還得發力推車,不由得心疼。

日治時期大量女性進入礦場工作,明治31年 (1898)下期統計全臺有57位炭礦婦,昭和16年(1941)人數擴增至6,170人,佔礦工總人數11%[15]。隨著礦坑的深入,水平開探法的軌道技術引進,更方便女性進入坑內工作。阿嬤見證了山本礦坑內女性的工作樣態,她說:「女人去下土礦…也有對手的,也有人做土的,改修啦!」阿嬤形容坑內女性的工作是做「二手的」,是男礦工的輔助者,從採炭、支柱,到選煤、搬運、雜夫,原本男性擔任的坑內工作,幾乎都有女性參與[16],不一定是夫妻檔一起工作。

雖然女性下坑從事男性工作,但是薪水卻遠低於男性,大約是六成薪左右[17]。一直到大正13年(1924),日本政府才禁止內地女性進入礦坑工作。但在殖民地臺灣卻仍持續鼓勵女性入坑工作[18],金包里礦業株式會社甚至公開表揚崁腳礦場的林旺根攜妻入坑工作,以「夫掘妻拖,甚然勤勉」為由,加發賞金的方式,鼓勵夫妻一起入坑勞動[19]。

不過,依據昭和年間(1927~1932)的《山本炭礦》調查,女性從事的是坑外選煤工作,並沒有記錄阿嬤這種坑內的搬運女工,更不用說那些男性從事的坑內工作,女性是礦場內的「另類黑工」。山本煤礦的選煤女工人數最多有40人(1929年) ,最少是12人(1931年) ,每位女工的日平均工時在4至13小時之間,女性選煤工平均時薪為0.25~0.30元,僅及採礦男工薪資的16.5%(1.63元) [20]。不同礦坑的薪資水平也有落差,令人意外地是山本礦業的薪資低於其他礦場。

昭和15年(1940)十月十六日,日本殖民政府公布勒令第六百七十五號,訂定最低工資表,明訂日籍與臺籍礦工同工不同酬,而不同年齡層的臺籍男、女工資水平也不同,不論坑內或坑外工作,日籍工人最低工資為臺籍男工的1.8倍,而坑內臺籍男工又是臺籍女工的1.3~2.1倍,坑外臺籍男工最低工資約為臺籍女工的1.1~1.9倍[21]。女性礦工和童工皆屬礦業的臨時工性質,不僅薪資低,工時也不確定,通常得等所有男工收工,收拾善後才能離開。

女礦工人數不多,卻必須服務所有礦場中的男性礦工以及行政職員,經常被任意指派不同的工作,有時做坑內助手,有時做坑外選煤,也可能隨時被事務所行政人員叫去煮飯、燒水、運煤、打雜,她們是整座礦場的母親,每天有做不完的工作,看起來是什麼都做的雜工、二手工,但是如果沒有女性的後勤支援,礦場也撐不下去。男工可以做的,有時候女工也要做。女性工時有時是4小時,有時卻達13小時,其間的差距更顯現出女礦工的彈性與脆弱性,她們經常處於過勞與過閒之間,也隨景氣浮動而變化,景氣好就有工作,景氣不佳就會失業。

[1] 臺灣省礦業研究會,1966。《臺灣鑛業史上冊》,臺灣鑛業史編篡研究會,頁580。

[2] 黃智偉,2004。《臺陽公司志》,板橋市:臺北縣文化局。

[3] 李修瑋,1997。《土城煤業興衰史》,臺北縣土城市公所,頁42。

[4] 大正 3 年(1914)由劉宗賜與劉隆經手中取得土城頂埔庄 231 號礦區(面積 23,397 坪);大正 5 年(1916),再從王竹根的手中取得位於土城大安寮、媽祖田的 298 號礦區(面積 62,028 坪);大正6年(1917)併王玉水土城大安寮的 111 號礦區(面積94,379 坪)、何清風媽祖田的 417 號礦區(33,859 坪)。參見周耀裕,2007。《煤礦產業與地方社會—以台北土城地區為例(1897~1989)》,中央大學歷史所碩士論文,頁79-80。

[5] 唐羽,1991。《臺灣礦業會志》,卷十,傳二十,臺灣鑛業會志修志委員會,頁779。

[6] 布施優子,2003。《日治時期山本炭鑛之研究》,私立淡江大學歷史學系碩士論文,頁36。

[7] 同註8,頁55,57。

[8] 賴克富等,2006。《台灣的煤礦》,遠足文化出版社,頁88-97。

[9] 王明義總編輯,三峽鎮志,第十章交通,http://szt3d.ntpu.edu.tw/taipei/d/c/c_1/c_1_010.html

[10] 1911年,日本工場法施行,規定工廠不得僱用15歲以下之人,1923年工場法改正,將最低僱用年齡提高到14歲,但是該法並不適用於殖民地台灣。參見劉晏齊,2019,〈看得見與看不見的勞工:青少年勞動的法律史考察〉,《中研院法學期刊》,2019特刊1,頁512。

[11] 同註13,頁91-92。

[12] 朱健炫,2018。《礦工謳歌》,中華新華出版社,封面照片。

[13] 同註13,頁97。

[14] 臺灣深部煤礦以海山一坑最高,可達46度,參考註13,頁103。

[15] 明治31年 (1898)下期統計全臺有57位炭礦婦,昭和16年(1941)人數擴增至6,170人,佔礦工總人數11%。參見臺灣總督府殖產局商工課,《臺灣礦業統計》調查,出處:日治時期統計資料庫,http://tcsd.lib.ntu.edu.tw/query.php。

[16] 阿嬤是山本炭場的坑內女運搬工,但是依據臺灣總督府殖產局商工課的《臺灣礦業統計》調查,《山本炭礦》在1927~1932年之間並無坑內女性工作統計,坑外工作的女性也僅記載選煤工作。筆者推測可能是因應日本內地已經修正工場法,或許是山本不願意公開違法雇用童工與女工的事實。

[17] 參考台灣總督府殖產局鑛務課,《稼業礦山》,統計了石炭業中採炭、支柱,到選煤、搬運、雜夫男、女的薪資差異,顯示當時女性已經從事男性礦工的各類工作。

[18] 〈女坑夫の入坑禁示〉,《台灣日日新報》,大正13年(1924)年 5 月12 日。依大正10年的調查(1921),日本的礦工人數267,614人,女性有72,623人,佔27%。

[19] 〈獎勵女坑夫〉,《台灣日日新報》,大正9年(1920)年 5 月 9 日,內容登載:「金包里礦業株式會社崁腳炭礦之一部請負人李旺根式。所用探礦夫中。有一奧族坑夫某者。乃妻亦能從事採炭。每日二人相率入坑。一處作業。夫掘妻拖。甚然勤勉。會社見之。甚然感心。乃特給賞金。且高貼揭示。言凡有婦入坑從事探炭。一個月能二十天繼續者。於相當貸金外。本社另交支賞金三元。以獎其勤。於是一般坑夫見之。甚然垂涎。多欲回帶其妻前來見習。是亦空前未有之事也。」

[20] 台灣總督府殖產局鑛務課,《山本炭坑》,出處為:台灣日治時期統計資料庫,http://tcsd.lib.ntu.edu.tw

[21]一日工作十小時之內的坑內日籍工人最低工資有70~180錢;坑外工作則有56~150錢;臺籍男工為38~100錢,臺籍女工則為29~45錢之間;而坑外工作的臺籍男工為31~80錢,女工則為28~40錢。參見臺灣鑛業史編篡委員會,1969。《臺灣鑛業史下冊》,臺灣省鑛研研究會與臺灣區煤礦同業公會,頁1468-1469。

二、戰火

日治時期,日籍管理階級很少到礦場,阿嬤記得只有收稻穀時才會看到日本人,或許也跟她成天在黑暗的坑內工作有關,坑內是看不到外面陰晴雨霧的,更不用說是久久才來巡察一次的殖民統治者。1940年10月殖民政府公布「米穀管理規則」,開始糧食配給制,米穀的配給基準量為大人每人2合3勺(約0.4公升)。隨著戰事升高,糧食、物資必須優先供給軍隊使用,配給的食物更擴大到小麥、蕃薯與雜糧作物,由殖民政府統一收購,運往米糧不足的日本母國。

到了二戰末期,日本已經是強弩之末,臺灣的米糧產量原本足以供本島食用,但是為了支援殖民母國的戰事,更緊縮臺灣糧食消費[1]。阿嬤說:「我捌(bat,曾經)吃番薯10多天,那時連燈秤花[2]都去撿回來吃,那時沒有米,日本時代配給米,吃不夠,番薯吃10多天。豬肉也配給,一個人配幾兩…那時店仔叫草移(tsháu-i),在殺豬的,好好的都後面去(後送),剩下才配給,看一個人幾兩…燒酒也是配給…。」二戰末期,臺灣島內的糧食已無法自給自足,阿嬤回憶中的青春歲月經常處於半饑餓的狀態下工作。

在戰火肆虐下,阿嬤與張祿結婚了,由於戶政人員的錯誤,從夫姓改曾為張,從此有了一個新的名字:張桂。礦場生活的夜特別地長,在坑內工作不見天日,夜晚時也漆黑一片,那時電力仍不普及,每天白晝只有四個多小時,每天只看得到早上六點之前的晨曦,以及下午四點之後的晚霞,其他時間都活在陰溼黑暗的坑內或工寮中。日常生活點煤油燈照明,阿嬤說:「沒火,臭油(煤油)也是配給,要去到土城領,一次去等個半天,配到一小罐油回來,捨不得點大葩(pha, 盞),油碟掛在壁上,那心都弄到縮縮,縮起來就較小葩,捨不得點。」

自昭和16年(1941)日本發動「大東亞戰爭」以來,臺灣便進入了戰時體制,起初,臺灣人到大陸去當通譯,到了昭和17年(1942)開始分批招募「台灣特設勞務率公團」,派往澳洲北方及新幾內亞灣作戰[3]。1944年7月,日軍塞班島戰役慘敗,預期臺灣可能成為美軍下一波登陸目標,8月陸上防禦作戰指導「台灣島築城計畫」出爐,[4]預想決戰時刻落在9月,將從高雄、屏東海岸登陸,全島軍民一體,準備迎接最終一戰。在「臺灣要塞化」戰略下,軍部在台灣島各軍事要點全力構築防禦工事,在地下挖掘出四通八達的坑道,徵召全臺青壯年在海岸線挖戰壕、山壁挖彈藥庫及土方運送[5]。 阿公、阿嬤與山本鑛場的礦工被派往屏東林邊挖掘防空壕設施。

1944年10月起,美軍登陸菲律賓雷伊泰島,12月登陸呂宋,隔年1月佔仁牙因灣、大敗日本海軍,第五航空軍大規模進駐,高雄港癱瘓,整個南臺灣皆籠罩在美軍轟炸範圍內。1945年2月,美軍在呂宋島北部的航空基地建置完成,發起全臺大轟炸,在港灣與飛行場之外,針對鐵公路、橋樑與大型工廠展開全面空襲[6]。在美軍的砲火下全島多處交通癱瘓、資材缺乏,影響原訂築城計畫,臺煤生產陷入半癱瘓狀態。依臺灣總督府的統計,1944至1945年之間,全臺空襲死亡1,163人、失蹤7人、輕重傷計2,064人[7]。

在美軍發起臺灣全島大空襲戰略下,日軍改採全面洞窟化戰略,利用地形挖山洞成為「穹窖」,建立起居與儲存空間,利用坑道連結,大小只容槍砲進入[8]。阿嬤回憶當時去下港挖防空壕的情景:「(飛機)開在山邊,咧欲(teh-beh,快要)嚇死…飛機在頭上,子彈嚇嚇叫…起火要煮(飯),飛機飛過,有煙要馬上熄掉,(不然會)有炸彈…。」在美軍的密集轟炸下,四面楚歌,在南部工作了一年多,有時在山邊,有時在海邊,晚上住在寮仔,阿嬤經常不清楚自己身在何方?

前線戰事節節敗退,日本殖民政府擬將臺灣建構成一座「不沉之空母」(不沉沒的航空母艦),在島上廣徵民地,興建機場,成為日本軍機隨時可以起飛的基地[9]。在最後的決戰來臨之前,日本政府玉石俱焚,建構了一支Kamikaze(神風特攻隊)奇兵[10],執行「一人、一機、一彈換一艦」的自殺攻擊,以捍衛日本本島的安全。

隨著戰事吃緊,原來的志願兵已經無法補足前方兵源損失,自昭和2年(1945)起,臺灣實施徵兵制,徵召全島19歲至40歲的壯丁,第一梯共45,726人施行身體檢查,分甲種體位4,647人,乙種體位18,033人,直接入營為現役兵[11]。

阿嬤的小叔有仔(紅鼻叔公)被徵召,成為「臺籍日本兵」,當時由於前線戰事凶險,家人特別殺豬餞別,她說:「小叔被拉去戰爭,自己殺豬給他吃,那時戰爭比較危險,比較辛苦,要殺豬給他吃。日本時代不能殺豬,要登記,不能自己殺,要偷殺。」日治時期豬隻也在登記列管之列,如果被日本警察抓到私宰豬隻,會拘役或科罰金[12]。有些臺灣家庭子弟從軍前還會拍下家族的大合照,這可能是他最後的遺照,做為日後家人緬懷之用,但在礦區拍照不易,來不及合照,有仔就入伍了。1945年4月美軍登陸沖繩,臺灣此時已確定被跳過,免除全島淪為戰場的悲劇,有仔沒多久就平安歸來。

美軍在琉球戰役之後,領會到日軍頑強誓死抵抗精神,對登陸作戰視為畏途,只能進行密集空襲[13]。1945年7月26日,收到美、英三國向日本政府發送的《波茨址宣言》之後,日本天皇仍存維護國體、戰鬥到底的妄想。為終結戰事,杜魯門總統下令動用最新的殺傷力武器。1945年8月6日,美軍在廣島投下第一枚原子彈,8月9日在長崎投入第二枚原子彈…這二十天的遲疑造成38萬日人喪生。

1945年8月15日,接近正午時,奏完日本國歌之後,日本天皇發出:「朕深鑑於世界大勢及帝國之現狀,欲採取非常之措施…」[14]廣播聲音斷斷續續,許多人一時不解其意,以為天皇激勵大家戰至一兵一卒,後來才知道是宣布向同盟國無條件投降。大日本帝國滅亡了,臺灣島上歡聲雷動,也有人黯然神傷。

太陽旗降下之後,換上了青天白日滿地紅的中華民國國旗。阿嬤從事務所的職員口中得知日本戰敗了,對於改朝換代一事,她覺得「給日本人與臺灣人管都沒有什麼差,那時是半仔餓(吃不飽) …。」

帝國崩解之日也是山本煤礦終止之時,接下來是新政治時代的開始,在舊政權移轉之後,礦場易主,即將迎接另一個煤礦生產的黃金期。

[1] 黃仁姿,2017。〈戰爭與糧食:二戰期間臺灣糧食管理體制的建構〉。《國史館館刊》,第52期:33-72。

[2] 燈稱花為臺灣常見的冬青科植物,果為核果,熟果圓球形呈黑色,直徑約0.5~0.7公分,熟果可食、味微甜稍苦澀。見應紹舜,1995,《 台灣高等植物彩色圖誌 》第五卷 2,南天出版社, 頁404。

[3] 蔡慧玉、吳玲青,2008,〈劉玄輝先生口述記錄〉《走過兩個時代的人--台籍日本兵》,中央研究院臺灣史研究所,頁374-375。

[4] 日本亞洲資料中心,2018,http://map-taiwan.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

[5]黃智偉,2015。《全島要塞化──二戰陰影下的台灣防禦工事(1944-1945)》,如果出版社,頁8、19。

[6] 同註31,頁128。

[7] 台灣總督府警務局防空課,《臺灣空襲狀況集計》,昭和19年1月中(1944)死者480人、失蹤5人,輕重傷者合計1,017人,頁0836;昭和20年2月中(1945) 死者683人、失蹤2人,輕重傷者合計1,047人,頁0866。資料來源:Japan Center for Asian Historical Records, https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C11110408500

[8] 同註31,頁126-127。

[9] 洪致文,2011。〈二戰時期日本海陸軍在臺灣之飛行場〉,《臺灣學研究》12期,頁43-64。

[10] Porter, Edgar A著,2021。《被遺忘的人群:神風特攻隊員、助產士、學生、教師,日本平民的二戰歷史記憶》。新北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司。

[11] 臺灣省民政廳,1949。《征兵概述》,頁5,資料來源:國家圖書館臺灣記憶 https://tm.ncl.edu.tw/

[12] 依臺灣屠畜取締規則第11條,可處二百元以下罰金、處拘役或科以科料(小額罰金)。參見小池拓人,2021。《日本帝國體制下的臺灣豬隻》,國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文,頁173-174。

[13]美軍估計,如果強佔九州,前三天的傷亡失蹤人數可能高達22,576人,如果戰事持續,每十天的死傷人數可能達11,000人。同註36,頁243。

[14] 同註36,頁247。

三、接收

戰後,依國民政府處理收復區原則,接收敵國資產作為政府資本。當時核准的煤礦區有893個單位,民國34年(1945)11月8日成立「煤業監理委員會」,針對日營與日臺合營者優先監理。山本煤礦為首批受監理接管者,[1]接收內容包含機器、工具、材料、建築物、礦區、土地木材、證卷票據、現金、庫存煤炭等,合計9.1億日圓[2],為接收的煤礦區財產總值第三高者[3]。

在接收山本礦場之後,工礦公司先派錢卓儒[4]為礦主,煤礦職員工降至三百人,職員多而工人少,加上礦場機械老舊,產量反而不及日治時期[5]。民國38年(1949)10月,山本與三德煤礦合併,改為海三煤礦,由翁鎮負責,才開始穩定生產。

民國35年(1946)開始,日僑管理委員會設立,開始大規模遣送日人,規定除了隨身衣履、食物藥品與日常用品之外,不得攜帶武器類、照相機等光學器材、寶石藝術品、有價證卷、奢侈品,現金亦以每人一千日圓為限。4月份,28萬日人開始被遣返[6]。民國36年(1947)11月對留任機關的日人再次進行遣送,包含義信夫婦一家三代,連同他在草山建立的後山公園住所也一併被徵收[7],山本帶著惆悵不捨的心情離開臺灣。

有些日人在臨走之前留給臺灣民眾一些「紀念品」,阿嬤提到:「如果接收到日本人的房子最好了,那時候都不用錢,我們這邊店仔(雜貨店)有一個女人去日本人家煮飯,日本人走,就得一間房子,人走就把所有的東西留給她。」戰敗的統治者與戰勝的被統治之間情感五味雜陳,或許有些不甘心,不願意眼睜睜地看著家產充公,又或許是不捨、感恩,總歸有人與人之間生離死別的情份。

山本鑛業結束,阿嬤一家只好另謀生路,舉家下臺南舅舅家依親,在舅家糖果工廠工作。沒想到一去就碰上了國民黨軍隊入府城,她回想當時的肅殺之氣,還心有餘悸:「國民黨來那時我在臺南,在我舅那裡。兵很多,在大菜市,一直來,吼吼叫…頭人(thâu-lâng , 首腦 )都抓去殺,比較勥跤(khiàng‑kha, 精明能幹)都抓去殺,作穡人(tsoh-sit-lâng,勞動者)沒做就毋通吃(m̄-thang tsia̍h,沒得吃),只好順他。」阿嬤口氣中透露著些許無奈,即使改朝換代,日子還是得靠自己勞力拚搏,才能養家活口。

民國46年(1957),臺南市內一群青年接收警察局武器,配合市參議會召開市民大會,提出「全面改革省政」、「實行市長民選」的要求。3月6日「二二八事件處理委員會台南市分會」成立,時任警官兼執業律師的湯德章被推爲治安組長,提出「縣市長民選」的省政改革呼聲。3月8日,市參議會、區里長、人民團體代表、學生代表聚集於參議會選舉市長,投票結果湯德章落選。

不料三天後,國軍第21師由高雄進入臺南市,3月12日,湯德章被反綁懸吊刑求一整夜,肋骨被槍托打斷。酷刑之後,雙手被反綁,背插名字木牌,以卡車繞街示眾,隨即押赴民生綠園槍決[8]。阿嬤不知臺南二二八事件中究竟死了多少人,只知道當時的𠢕人(gâu-lâng,能幹的人)都被抓到「石像」(今民生綠園)行刑,或許是遊街示眾行刑的場景太過驚悚,石像這個臺南市舊地名在阿嬤腦中竟然烙印了超過四分之三世紀。

湯德章事件之後有不少工廠被國民黨以「敵偽工廠」之名沒收接管,阿嬤說:「…(工廠)都是政府他們的,好的都是他們佔佔去。」當時不止是日本工廠被接收佔領,連臺籍工廠也可能被沒收,所幸舅公家的糖果工廠未被接收,還能勉強營運下去。

阿公在工廠做糖,阿嬤負責煮飯給工人吃。有一回阿嬤工作太累而中途睡著,煮的稀飯流了出來,她不知自己懷有身孕,長期操勞,再加上營養不良,身體已經無法負荷工作了。光復之初勞工薪水低,一家人租屋生活花費高,入不敷出,在臺南待了一年多,就把原本的積蓄都花完了,只好再回到土城。

那時山本鑛業所有權已轉給中國鑛冶工程學會的理事長王求定,生產規模大為縮減[9]。阿公回到煙園老家務農、製餅,陸續做了一些雜工,收入不穩定,生活雖然清苦,但暫時安定了下來。

阿嬤順利生產了,第一個小孩是男嬰,沒有育兒經驗的她在初嚐人母的喜悅之後,馬上經歷喪子之痛,對於第一個兒子夭折,她一直耿耿於懷:「二十歲,不會帶小孩,孩子一直黃黃,帶這弄也不行,帶那弄也不行,正好去三峽再興那,開一帖漢藥要給他吃,那時也不懂,熬一湯匙,小孩四個多月,給他吃不(肯)吃,就給他灌下去,不知是噎死還是?就促促地(呼及急促聲)就死了。我灌死的,去噎到,一定是的。」在醫療知識與資源不足下,那個年代有不少早么的嬰兒,喪子似乎成為前世紀臺灣世代母親共同經歷過的集體痛楚。

嬰孩么折後,阿嬤得去領養一個小孩來「交替」(kau-thuè,意外身亡者需抓替身才能投胎轉世 ) [10]。嬸嬸介紹了三峽橫溪的小孩,去看望時嬰孩正好在睡覺,傳說領養時看到睡覺嬰孩不好。後來又有姑姑介紹三峽白雞(地名)的嬰孩,去探看時,生母正巧上山採茶去了,由他哥哥小孩顧小孩,阿嬤對我媽的第一印象是:「三、四個月,會跳,黑黑的,很歡喜(huann-hí,高興)!」雖然不是白白嫩嫩的嬰兒,看起來會是一個健康活潑的孩子。

決定收養我的母親之後,阿嬤帶著餅去帶嬰孩回家。就在雙方談妥之後,阿嬤突如其來地被捏了一下乳房,母親的生母說要有奶水才行,確認有乳汁哺育之後,才讓阿嬤把嬰孩帶走。阿嬤背著母親走到門口時,冷不防地被潑了一盆水,意外地學到了一個經驗,她說:「要帶傘,背小孩要帶傘,沒帶傘就全身溼了!」原來「嫁出去的女兒是潑出去的水」,父母希望女兒自此切斷與娘家的連結,不再掛念自己的原生家庭。透過父權建構的傳統習俗,我似乎了解父親為何不喜歡母親回娘家,為什麼和外婆關係如此地疏離。

母親就這樣成了家中的長女,從李姓改為張姓。阿公與阿嬤都把媽當做自己親生小孩看待,取單名為呅。從小聽到媽媽不斷悲嘆自己的身世,被自己的親生父母狠心地拋棄,若不是阿嬤收養,早就活不下去了。但阿嬤的記憶卻不一樣:「偝(āinn,背)回來不知幾天,伊(i,她)的阿爸就來了,我都是偝在身上,沒有放在地上讓她爬;不知過了多久,伊阿母也來看一擺(pái,次),也是偝在身軀(sin-khu,身上),這樣(他們)就放心了,之後就沒有再來偷看了。」當我轉述這段往事給母親聽,告訴她親生的阿公與阿嬤都曾回來探望過她,而且確認阿嬤很疼她之後,才放心把女兒交出去,糾結在她心中的怨念才逐漸釋懷。

四年後大舅壽仔順利出生。阿公找到龜山的三德兔子坑煤礦工作[11],做風坑尾,負責修補損壞的支柱。夫妻兩人住在工寮內,工寮只有兩間房,住在山佳的小頭(領班)帶來了一個「夥計」(hué-kì,姘頭),要求阿嬤移房讓住,那時阿嬤已經懷有身孕,在工寮動了胎氣,造成小產。她說:「那次差點死去,一直昏去…孩子頸部斷掉,頭先出來,沒有腳、沒有手,還未成形,就肚子一直痛、摒血(piànn-hueh,大量出血)。」

由於礦場位置偏遠,無法就醫,阿嬤整天昏昏沉沉。臺灣的煤礦礦場大多位置偏遠,加上礦災頻繁,礦場一直被視為陰地,傳說孤魂野鬼特別多。礦場附近的土地公廟一直出現不明的磷火,阿嬤認為有冤鬼出沒,十分害怕。她一直跟阿公說:「火很大,一直要燒過來!」。

兩人決定回海山店仔去問公媽(kong-má,祖先),祖先指示說那邊不宜久居,要他們盡快搬回媽祖田來。回老家之後,阿嬤身體仍很虛弱,無法工作,後來村內的婦女介紹她去臺北拿藥,吃了七十帖中藥才將身體調回來。

回到媽祖田安養一陣子之後,第二個女兒燕仔出生了,阿公也在礦場找到了工作。由於家中人丁增多,阿公向新莊慈惠堂承租了一塊地,下工之後種一些青菜、蕃薯、土豆、芋頭,補貼家用。當時礦工的薪水是一般工人的兩倍有餘,再加上務農收入,家庭經濟進入穩定期。

[1] 民國35年(1946)3月18日成立「煤業接管委員會」,由監理委員會人員主持業務,進行點收,之後再移交「臺灣煤礦有限公司籌備處」辦理,山本鑛業於民國34年12月4日開始監理,民國35年4月1日接管,同註6,頁236-237 。

[2] 同註8,頁97。

[3] 依《臺灣鑛業史》第二篇鑛業行政表33資料,資產總價為894萬元,僅次於南海興業株式會社(2400萬)、基隆炭礦株式會社(1500萬)。同註6,頁237-238。

[4] 錢卓儒(1909~1986)為江蘇宜興一家名門望族,留學比利時,來臺任台北工專礦冶科主任,曾任社團法人中國礦冶工程學會理事。見https://ancestors.familysearch.org/en/LJ5H-NDF/錢卓儒-1908-1986

[5] 同註8,頁115。

[6] 日本政府曾就日人殘置財產問題與中華民國政府交涉三次未果,同註11,頁103-107。

[7] 同註11,頁778-779。

[8] 二二八事年紀念基金會,湯德章,取自https://www.228.org.tw/228_elites-view.php?ID=4。

[9] 同註8,頁88;同時參考中國鑛冶工程學會會史之三 (96年增修版),https://cimme.org.tw/zh-tw/about/history/8-history03.html

[10]過去學者研究形成童養媳的原因主要是貧窮、婆媳關係或沖喜,但沒有說清楚生育習俗為何,見曾秋美,1998,《台灣媳婦仔的生活世界》。玉山社。阿嬤說領養的原因是為了抓交替,臺灣民間社會似乎有收養子助孕的習俗。

[11]位於今桃園縣龜山鄉兔子坑,民國44年8月由簡萬鎰承購經營,開採至民國72年收坑。同註6,頁791。

四、礦村

民國44年(1955),國民政府實施耕者有其田政策,依「臺灣工礦農林公司移轉民間營實施分售辦法」,開放煤礦民營。山本煤礦由原籍平溪的瑞芳李家得標承購,改稱海山煤礦[1]。瑞芳李家[2]與基隆顏家為臺灣礦業界的兩大家族,過去在礦業有一句話:「愛生意(ài sing-lí),找顏李」,當時兩家當時的影響力已跨出礦業,涉及客運、保險、媒體、教育及房地產。

在承接山本煤礦之後,改稱海山煤礦。李家積極擴張經營,礦場面積從最初承購時的632公頃,到了民國62年(1963)增至近1,000公頃,利用坑道延長、捲揚機、柴油機車運輸,提高了產能。民國46年(1957)開始,隨著經濟建設計畫的展開,鐵路、糖廠、水泥廠與外銷輪船的能源需求攀升,臺煤迎來戰後生產的黃金期,民國53至58年間(1964~69),海山煤礦每年維持500萬噸產量[3]。

臺灣煤層薄、變化大,單位面積儲量低,開採困難。三峽到大溪的煤層屬於木山層,有三層可以開採,厚度在數公分到43公分之間,三峽以南的木山層已不具開採價值。 由於各煤層間的厚度與可採性變化極大,必須不斷下挖尋礦,能不能找到礦源多少仍靠點運氣。

歷經數十年的開探,深入地層,地下溫度不斷升高,可達四十度以上[4]。海山第一斜坑已深入地底300公尺,必須建立新的通風系統來降溫,設法維持空氣流通。1956年6月3日,海山決定在媽祖田開闢新坑,貫通第一斜坑[5],本來欲當作海山主坑的通風口,沒想到「著炭」(tio̍h-thuànn,挖到媒炭),成為一個新礦區。 1958年5月貫通,連結海山主坑的第一斜坑。祖田坑道為平坑,阿公是第一批推進者,鑿岩前進211公尺處,拓有斜坑長395公尺,分開片道,採取本層煤,隨著煤層不斷開挖,媽祖田也成了百人礦村,設捨石場、軌道、坑口倉庫及宿舍[6]。

阿嬤是個說話輕聲細語、溫柔的小女人,從不敢過問阿公的事。做石的外公一早出門,通常中午兩點就下工了,很多時間不是去店仔口(Tiàm-á-kháu,雜貨店)與舅舅小酌聊天,就是到處閒逛。有一回阿公喝醉發酒瘋,把褲子脫下來,一路在頭上揮舞回家,對於阿公的胡鬧,阿嬤覺得很難堪,也不好多說什麼。阿公下了工就是休閒時間了,在礦場工作的阿嬤比阿公更晚下工,通常得到下午四、五點,收拾完炭礦才能回家。一回到家,可還是要煮飯、洗衣,放假還得上山去撿柴火,每天醒來就是在工作,一天結束精疲力竭,從早到晚,日復一日,永無止歇地工作。

光復之後礦場的勞動模式仍延續日治,一直到民國53年(1964)才明令禁止女性入坑,女性在礦場只能從事坑口事,像是坑外推車、篩仔腳(t'ia⊦ a`-k'a,選煤)[7]、倒路尾(táu- lo̍h-ué,倒石渣)。據說蔣宋美齡對於礦區安全問題十分關切,體恤煤工夫妻同時入坑工作的家庭風險,在巡視礦區時曾指示女性不得下礦坑,因而促成女性下坑的禁令。雖然她曾經到過屏東市礦協新村,但「礦協」為一空軍眷村名稱,並非礦村,或許只是為了營造國民黨政府親民的形象而誤傳[8]。

至於女性下礦坑會帶來厄運的禁忌,恐是穿鑿附會之說。政府雖然明令禁止女性下坑工作,一直到民國61年(1972)的官方統計,坑內的女性雜工仍有948人[9]。阿嬤說只有海山本坑禁止,媽祖田依然有女性下坑工作,即使是在光復之後阿嬤還看到女性下坑工作,顯見民間並無此禁忌。

還有一種說法是坑內燠熱,男、女衣衫單薄混雜,易生不正常關係。坑內男礦工光著身子、穿短褲工作,女礦工則穿衣服或背心工作,但在黑暗的坑內根本看不清楚對方,再加上煤巷內的工作輪調,經常不確定當日的工作夥伴是誰,想日久生情也不容易。大型礦場坑道延伸可達二公里以上,煤巷之間距離大,人與人接觸不易。阿嬤認為大家只有想到工作:「男人在挖土炭,黑黑的,(女人)推車去接礦石,換空車。」早期民風淳樸,坑內環境溼熱污濁,工作又耗費體力,要發生男女關係恐怕也是收工之後坑外的事了[10]。

雖然女性禁止入礦坑的說法來源可議,可以確定的是從日治到民國之後,在法律規範外,在官方統計闕失下,在民俗禁忌規範內,在男女授受不親的禮教中,女性一直是臺灣暗黑礦坑中「看不見的勞工」。

清明時節的霏雨中來到新平溪博物館參訪,由一位在地的年輕女性導覽員進行解說。她要我們先選工地安全帽,不同顏色是不同人佩戴的,白色是管理人員,藍色是安全負責人,黃色是一般勞工。我選了頂黃色的,跟著導覽員鑽入體驗訓練坑道,在伸手不見不指的黑暗中,像初盲者般彎腰低頭,小心踩過凹突不平的軟地面。真正的坑道像地洞,適合土撥鼠之類的動物穿梭,人類演化成現代的直立人已久,要回到手腳並用、匍伏前進有點困難。不過短短數公尺的距離,在闐暗中被不安拉長成了數百公尺長,一直到出了坑道,轉身才發現坑道入口就在旁邊。

流連於一片新綠的台車鐵道上,看著台車沿著鐵軌一路延申到圓拱狀的坑道口,盡頭是光亮的鐵柵門,隔離了坑內的台車道,最深的盡頭是不可見的黑暗。透過一幀幀的黑白老照片,遙想當時赤身裸體的男礦工,用力鋤著煤渣幹活,挖出了煤炭黑金,而無用的石渣日積月累地堆高了捨石山,地掘得越深,山即堆得越高。

當大多數男性礦工選擇離開不需要勞力幹活的夕陽煤業,礦場女性反而留了下來,持續守候臺灣礦業的記憶。獨眼小僧台車由戴著斗笠、包著面巾的美霞阿姨駕駛,搖搖晃晃、kilikolo地駛過平交道。列車帶我沿著綠意盎然的基福公路行駛,在選煤場前嘎然而止,過去滿載煤炭的成列台車在此進行一百八度大迴轉後,傾瀉而下,激起數丈高煤塵,空的台車再轉回坑口,進行下一趟的運行。

在煙雨曚朧中,回到了礦坑口,我的思緒深入地底軌道繼續往前行駛,穿過隧道的另一頭是一片光明,映照帶著陰影的阿嬤家庭。

[1] 同註8,頁99。

[2] 李家為地方望族,有五子,分別為建興、建和、建炎、建成、建川。長兄建興生於光緒十七年(1891),大正五年(1916)受雇於猴硐福興炭礦仕書記,後升至經理,福興炭礦併入三井基隆炭礦之後,被推為平溪庄協議員,昭和五年移居瑞芳,曾兼多項地方公職,大正九年(1920)開始承接三井,成立瑞三鑛業。他因拒習日語、拒改日姓名,被日本政府誣以謀通祖國罪名,在酷刑脅迫下,弟建炎與所屬二十人死於獄,建川在刑求下失聰,父伯夷聞耗憂急猝死,與建興有往來者皆被繫獄,史稱瑞芳事件。同註10,頁790-792。

[3] 同註8,頁118。

[4] 此區的地底深度以海山一坑為最,最深掘面已達地底824公尺,岩磐原溫度更高達46.0度,參見註13,頁103。

[5] 同註8,頁118。

[6] 參見新北學,https://ntpc.culture.tw/ntpc/zh-tw/mininglifespace/223186

[7] 一般用語是台仔腳,但是台與台語的音、義皆不符,依朱健炫(2018,頁155)的校正,正確說法為篩仔腳。

[8] 參見註13,頁162。筆者查證蔣宋美齡確實曾於造訪礦協新村,並於門柱上提字,該村位於屏東市中正路上,為屏東空軍基地地勤人員及其眷屬所居的封閉型眷村,參見文化部國家文化記憶庫,屏東市礦協新村大門口,https://memory.culture.tw/Home/Detail?Id=558206&IndexCode=Culture_Place。此村是蔣夫人跟各個單位籌資興建,參見祝毅成,〈村長築夢,家有餘味 〉,https://communitytaiwan.moc.gov.tw/Uploads/ProjectItem/f6b3297a-6107-4db6-8b34-ec5ad0ffe19e.pdf

[9] 臺灣勞工統計報告,礦業員工從業人員數分類統計表,1972年,引自中華民國鑛業協進會,1983,《臺灣礦業史續冊》,頁1254-55。

[10] 依敬仁勞工中心的調查(2001) 《礦業滄桑幾十載 老礦工口述歷史》,女性礦工訪談也出現類似的說法,認為坑內工作時沒有時間想那麼多,頁38。

五、家暴

過去臺灣社會盛行纏足,阿嬤的婆婆蕭允自幼裹小腳,除拇指外,四指下屈,用長布包裹後,再以針線縫住,使其腳背高高隆起呈弓型,讓腳趾深深折入腳底[1]。日治時期雖廢除此陋習,但阿祖只能緩步行走,無法行動自如。生了二男二女之後,曾祖父上山砍柴出了意外,帶著遺腹子阿公改嫁,又生了一個兒子有仔,第二位曾祖又因在竹林工作腳傷,未及時醫治而亡,左鄰右舍開始出現剋夫的閒言閒語。

在多年媳婦熬成婆之後,阿祖成為家中最有權威的人。婆婆一不高興,就要兒子打媳婦。阿嬤說:「不是用罵的,都是唆使兒子打…(如果不打)要死給伊(兒子)看,要讓她死嗎?以前的人,有的很兇…我也沒怎樣,不知為何伊要生氣?」在阿祖動不動以死要脅的情況下,阿嬤成了婆婆的受氣包,有時阿公不想動手,阿祖就捶胸頓足,指責兒子不孝,覓死尋活,阿公迫於無奈,只好打媳婦給婆婆看。父權社會中男性擁有無上的權力,一旦男人過世,婆婆取代公公成為家中的新權威,所有生活中的委曲壓抑,對兒媳之間的情愛妒忌,只能發洩在媳婦身上。

阿嬤與婆婆、大伯、小叔一起居住,大家庭的居住形態下,互動磨擦多,人多口雜,聽到閒言閒語之後,阿公也會動手訓妻,阿嬤說:「好幾房住在一起,都是聽到不中意,就會揌(sai,搧巴掌)下去,揌到鼻血流出來,以前的人比較愛打人,他都是搧喙䫌(sàm-tshuì-phué,打耳光)…被打都是嚎(háu,哭)啦!不敢在眠床嚎,怕被阿嬤(婆婆)罵,都是去嬸婆那…一人住一邊都是去那邊嚎,嚎一嚎才過來這一邊。」

那時男人打女人似乎是天經地義的常事,阿嬤不敢回嘴,只能暗自哭泣,阿嬤對於家暴逆來順受,只說:「一人一款命,咱比較歹命,去抵到(tú-tio̍h,碰上)比較土、較佔權。」我問阿嬤被打了之後有沒有想過逃家、離婚,阿嬤用不可思議的眼神看著我,顯然這個念頭沒有在她的腦海中出現過,笑著說:「孩子都生了…以前的女人不像現在…。」

雖然阿公脾氣不好,但是對於小孩十分疼愛,母親小時候可是父母的掌上明珠。媽媽不但是頂埔國小少數有書包的小朋友,每天得意地背著大紅書包去上學,放在書包裏的15元學費還因此在課堂遭竊,阿公只好跑一趟學校去代繳學費。雨天時,同學都還是披著布袋上學時,媽媽就有了橡膠雨衣、雨鞋。三、四年級念書得到第一名時,外公賞給她一雙「踢球鞋」,那可是令全校小朋友羨慕到口水都會滴下來的禮物。小學畢業時媽媽拿到了縣長獎,更成了全校的風雲人物。從頂埔國小走路回家時,經過店仔口碰到阿公,會先帶她去吃碗麵之後才回家,有時還會背她回家。

有一陣子外公迷上了歌仔戲,跟著戲班子學唱戲,碰到廟口熱鬧演出時,一定帶媽媽出門去看戲,將她放在後台玩,自己也粉墨登場,扮起福祿壽三仙,為眾神賀喜。可惜阿公未得庇蔭,戲如人生,人生卻無法如戲。如果不是那場災變,母親的一生可能會完全不一樣。

[1] 纏足,中文百科知識,https://www.easyatm.com.tw/wiki/纏足

六、災變

媽媽一直很擔心自己會得到老年痴呆症,她的親生母親已因失智症而過世,二舅走失,大阿姨也為失智所苦。老年痴呆,一個令人聞之色變的病症,一開始是落東忘西,再來忘了自己做過什麼事,忘了自己的家,認不得自己的親人,記憶逐漸被偷走,不記得如何吃飯、穿衣、洗澡,忘了如何起身,最後身心退化至死。與老人聊天互動據說是延緩失智的一種方法,陪媽媽穿越時空,找回過去的記憶點滴,意外發現了礦場上一個活蹦亂跳小女孩的身影。

頂埔國小內,教室四周隨處貼著「小心匪諜就在你身邊」、「保密防諜 人人有責」。老師正在上課,轉身在黑板上寫生字,班上同學開始亂成一團,有的在座位上互推,有的跑到其他同學座位打人。外面突然轟的一聲,教室一陣晃動,課堂上陷入一陣恐慌,呅仔第一時間想到老師上課教過的防空演習,馬上拉開椅子,把兩隻手大拇指按住耳朵,手掌護住頭部,躲入桌子下,其他同學見狀,也趕緊跟著躲好,大氣不敢吭一聲,連老師也跟著縮入講桌下,過了一會,沒有後續砲彈聲,顯然沒有進一步的攻擊行動。

老師挺身站起來,好整以暇,看著班上同學都躲好、躲滿,似乎很滿意自己的教學成效,咳了一聲:「各位同學,不必緊張!我們繼續上課」同學們議論紛紛,真的有共匪來了,不知在那爆炸?整個下午大家都很緊張,提心吊膽地上課,怕萬一真的有敵機來襲。

下課鐘響了,大家總算鬆了一口氣,呅仔與同學一邊走一邊嘻笑說:「沒有想到真的有阿共會來哦!」走著走著碰到了大頭伯,他說:「呅仔妳還在這,妳爸出代誌( tāi-tsì,發生意故)了!」呅仔聽完,心頭一驚,拔腿跑到媽祖坑口。現場一片混亂,大家來來去去,有股肉類燒焦的氣味。呅仔正好看到坑內擡出一個麵粉袋,阿爸半身焦黑被放在地上,一時之間晴天霹靂,坑口前人來人去,一片混亂。

五月初夏的晚霞特別地絢麗,一片火紅,保安管理員與保安監督員要大家先回去休息,等次日法醫來驗屍,開立死亡證明之後,再辦後事。阿爸的助手屍體彈得比較遠,後來也找到了。有些人還不願離開,想要幫什麼忙,卻又什麼忙也幫不上了。

阿母頂著七個月的身孕下山來,看到麵粉袋放聲大哭:「你怎會這麼去了!」有人帶了香,點火之後分了三支香給她。大家議論紛紛,討論這次意外發生的過程,有人說:「才剛著炭,就發生意外!」有人說:「彈了這麼遠,煙都竄到坑口!」大家看著她們母女哭紅了眼,安慰了幾聲。阿母仍捨不得離開,止不住哭泣,睜睜地看著阿爸的照片。天色逐漸暗了下來,人群逐漸散去。

1958年,媽祖坑礦災,兩名礦工當場死亡,阿公得年37歲,新寡的阿嬤32歲。

臺灣煤礦掘進與採礦過程高度仰賴人力,常因爆破、出水、落磐,或冷磺(甲烷)、二氧化碳而引發礦災。臺灣礦災死亡率高,尤其是光復初期(1956-1971年間),是生產報國優先於保安的年代,每年死亡人數皆破百人,每一千個礦工就有2人以上死於非命,每生產百萬噸的煤要付出34條人命[1]。數字背後代表的是數千個破碎的家庭以及傷心的親人。

我看著阿公照片,問阿嬤:「代誌到底是怎麼發生的?」 礦災的場景已經是六十年前的事了,對阿嬤來說卻是刻骨銘心的記憶:「中午才下去(礦坑),不到一小時就去了,在張(tiunn,裝置)柱子,不到一小時就出磺了(tshut-hông,火),皮都脫了,出磺是有火啊!火一把轟出來。歹命女人碰到短命尪(ang,丈夫) !」

最後的礦災調查結果是兩位礦工挖到五百多公尺,正好瓦斯爆炸,那一把煙火從坑內噴出坑外,自是凶多吉少,待人入坑搶救,已來不及。

阿公死後,留下三個小孩,最大的是媽,12歲,大舅壽仔8歲、阿姨燕仔4歲,還有肚子中的遺腹子(瀛仔),再加上阿祖,一家五口的生活重擔就落在阿嬤一個人身上。

礦災殉職的員工家屬可領二萬四千多的撫卹金,四千元拿來辦後事,二萬元寄存在海山公司,每個月可領400元利息。那時礦場上有不少礦災的員工子弟,依賴公司的優惠存款利息度日。由於家中食指浩繁,每個月領的利息錢根本不夠花。阿嬤沒念書,雖懂得算帳,很多行政手續還是讓母親代辦。媽媽每月去領完錢,就被外面來的菜販、肉販叫住,說阿嬤上個月賒帳欠了他們的錢,還完前債之後,往往所剩無幾。幸好店仔口的大頭伯人很好,每個月都容許阿嬤賒帳,有錢就還前債,但在入不敷出的狀況下,日積月累,也積欠了他1500餘元(相當於阿嬤五個月薪水)。

阿公靈桌尚在時,紅鼻叔公因為缺錢,私自處分了阿公遺留下來的農作物,轉賣了1500元,媽媽要去拔菜時才發現作物已經是別人家的了,孤兒寡母頓時陷入生活困境。在一個父權大家庭中,男人說了算,即使小叔「偷」了哥哥的作物,做嫂子的也只能默默忍受。挺著八個多月身孕的阿嬤悲從中來,倒是脾氣火爆的母親一直無法原諒這個偷了父親生前最後辛苦作物的叔叔。有一次,媽媽和大舅放學回家路上,叔公賞了一元給舅舅、五角給媽媽,說要讓他們買糖吃,媽媽氣得將五角丟在他臉上,一溜煙地跑了,回來被阿祖揍了一頓。

礦坑內的冤魂野鬼特別多,海山事務所每年中元節事務所都會準備中元普渡的牲禮,今年海山特別請來傀儡戲,模擬鬼以驅邪鎮煞,鎮壓鬼祟入侵,阻擋妖氣。演師手持點燃的四色金[2]在戲棚四周揮揚,以淨水符焚化於碗中,再以柳枝沾水分灑四處;戲棚內外放置生、熟牲醴各一副,生的在外用以祀鬼,熟的在內用以祭神。

淨台之後恭請諸神坐鎮除煞。在王爺前請出神敕符,演師抓起白公雞與白公鴨,咬破雞冠取血敕符,以增強法力。公雞司晨用以破陰陽,白色雄性屬陽,用以鎮陰煞;白鴨用以壓制惡煞。敕符之後再將符咒貼於戲棚五方,並於戲棚兩側擺設刀槍,上方安置弓箭,藉以對付惡煞。演師腳踏七星步,持刀念咒後將刀插於戲棚上,象徵萬煞不入;爾後向四周拋撒鹽米,表示發兵鎮壓凶煞;然後手持捲起之草蓆向地面摔打,意謂驚嚇惡鬼,驅逐邪魔。戲棚上操演鍾馗,警告凶神惡煞不得在此駐留,否則將打入地獄,永世不得超生[3]。

早期每逢災變,海山就會請傀儡戲團來演戲,大家都知道是為了呼引冤魂、追悼亡靈。那是我母親生平第一次看到傀儡戲,感到十分新鮮,礦坑內許多大人小孩都跑去圍觀,但是懷孕的阿嬤卻不能觀看,以免影響胎氣。媽知道這齣戲是為了弔念亡父而演,卻不知目的是為了鎮壓阿公及其助手的鬼魂,確保礦場的安寧。媽媽印象中後來又陸續看到了幾次傀儡戲,有幾次戲就代表有幾回礦災悲劇上演。

[1]參見〈民國三十五年以來台灣地區煤礦場災變率統計表〉,資料來源:經濟部礦務局。https://www.mine.gov.tw/Download/Service/S000111.pdf

[2] 四色金指的是四種金紙,金紙是臺灣傳統祭祀鬼神、祖先時火化的祭祀品之一,包含壽金、壽金、刈金、福金,分別祭祀不同的神明。

[3] 傀儡戲,百科知識,https://www.easyatm.com.tw/wiki/傀儡戲

七、臨盆

早期礦場中的女性工作到臨盆是常態,缺乏醫療資源支持,每次的生產都像在賭命。那個年代的女人很少放產假,即使有產假也不能休息,我問阿嬤懷孕時工作會不會有什麼不方便?阿嬤說:「背在肚子裏而已(笑),那有什麼不方便?」對於現代人來說,從懷孕開始就是一連串的產檢、安胎、補品、孕婦瑜珈、寶寶音樂,在醫院待產,生產完了之後住進五星級的月子中心當少奶奶;如果願意,還可以請育嬰假兩年。

海山公司為照顧礦工遺孀,改派阿嬤去顧礦埕,一家五口從山上的煙園搬到外面的礦埕。公司在綠竹林下搭了一個臨時工寮,以雨鱗板為牆,釘了一張床,給阿嬤與婆婆、三個小孩將就著住。礦埕鄰近大漢溪,1960年代還有渡船口,媽祖田有些農家會運送作物到萬華或新莊去賣,補貼家用[1]。從礦坑到礦埕有段距離,交通不便,只能仰賴獸力,她說:「以前媽祖田的礦都用牛車載,倒到礦埕,我也顧礦埕顧了一年多,土礦倒在那,用籬笆圍起來,卡車會來載。那時路很小,不能進去,後來路拓寬了,才能用車載。」

看守礦埕是阿嬤工作最輕鬆的時候,但阿祖喪子之痛難平,不時責罵她是剋死丈夫的「剪刀邊、掃把星」,產期將近,喪夫之痛、下坑工作的積勞一夕爆發,她再次經歷瀕死絕境。

1958年9月,氣象預報強烈颱風葛瑞絲來襲,中心氣壓895百帕,中心最大風速每小時165浬。阿嬤與媽媽開始擔心颱風的影響。

15日颱風自花蓮登陸,果不其然,綁在刺竹上的臨時工寮屋頂不斷被強風吹翻了開來,雨水打進屋內,棉被溼透了,12歲的母親、8歲大舅壽仔、4歲阿姨燕仔只能坐在床上哭。隨著風雨越來越大,房子隨時有可能被吹走,一家四口相擁痛哭,熬過風雨交加的黑夜,一直到第二天颱風過後,雨過天晴。這場風災造成全臺13人死亡失蹤、27人輕重傷,房屋全倒404間,半倒3,336間。幸好房子沒有倒,一家人都平安無事。

同年10月8日晚上,阿嬤開始腹痛,凌晨時分生產在即,礦埕與礦工宿舍距離一公里,找不到人援助。媽媽跑到路口去攔計程車,要送阿嬤到板橋生產。但是路過的車原本就不多,好不容易有車來了,看到是個小孩子,呼嘯即過,媽在後面一邊追著一邊大喊:「停車!」急到哭了出來。

嬰兒等不及了,已經滑出子宮,找不到人幫忙剪斷臍帶,為母則強,阿嬤回憶起那個生命攸關的時刻:「那時候不知要找誰斷臍,我自己斷,再把小孩子洗一洗…小孩子很軟,我自己生,生完之後自己絞緊之後斷臍,以前看過產婆把臍帶絞緊再剪斷。」礦場中的女性生產時,只能仰賴有經驗的婦女互相幫忙,阿嬤在找不到人幫忙的情況下,自斷臍帶之後,還幫小孩洗澡,才回身睡覺休息。

產後做月子是女人的大事,那是唯一可以喘息的時間,可以專心在家哺乳育兒。但阿公才過世,阿嬤傷心過度而食不下嚥,她說:「都沒有做月子,拿一矸(kan,瓶)酒做月子都吃不下。躺下去就目屎(ba̍k-sái,眼淚)一直流一直流,尪(丈夫)才死三個月,就吃不下去,就一直哭,火氣大,也無法吃麻油。」她只好用粥配些薑、鵝仔菜,勉強入口。阿嬤一直認為月子做不好是身體不好的主要原因,但礦場的工作環境卻是惡劣到連沒生過小孩的男性礦工都會英年早逝。

在龐大的家庭經濟壓力下,再增加一個小孩,早已超過阿嬤的負荷。紅鼻叔公本來打算認養二舅,但是要求阿嬤「賣斷的」,不對小孩揭露他親生父母身份,阿嬤捨不得兒子送人,咬牙撐起全家的重擔 。

阿嬤長年在坑內工作,肺中已累積了不少粉塵,生完二舅之後患了氣喘。丈夫死後的冬天特別難熬: 「就太冷,才氣喘。暗時( àm-sî,夜晚)如果氣喘發作都不能睡,只能坐著,彎下身子。如果停一下,就塞塞,一直嗚鳴嗚!」

因為氣喘太嚴重,有一次阿嬤被送到三峽的醫院急救,醫生一度宣判沒救。她回憶:「最嚴重那一次去三峽長明住院,長明將我送太平間隔壁(笑),覺得我大概會去了。那時要燕仔和我作陣,睡不著,時鐘這樣嘀嘀嗒嗒,門就那樣ㄍㄨㄞㄍㄨㄞㄍㄨㄞ…」那一晚,死神已經來敲過門了,或許悲憐阿嬤一家人的處境,略過了她。

在醫院住沒幾天,阿嬤就想回家,希望盡快回礦坑工作。回到土城之後轉去橋頭找一位醫生打針,開兩包藥壓住之後就不喘了,算是撿回了一條命。阿嬤說起這段走過鬼門關的過往,已是雲淡風輕。

[1] 現因河道變遷,已遠離大漢溪,參見呂惠美,2012。〈善緣牽引馬媽祖田〉,出自《觀音媽祖護祖田》,新北市文化局,頁120-122。

Copyright © 2022 Matters.News/Renaissance Foundation, All rights reserved. 版權所有 © 2022 Matters.News/文藝復興基金會 此作品獲第一季「在場・非虛構寫作獎學金資助」,嚴禁未經授權之轉載、複製、改作及衍生創作,引用請加註連結與註明作者與出處。 授權相關事宜請洽 fellowship@matters.news 或 tpofen@gmail.com

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者