【我與魯拜集】之一:方瑜老師的課堂上

在網路上寫些不成氣候的文章,算算也有二十多年了。有好多篇都提到了《魯拜集》,若是舊文重貼,不免悔我少作。想想還是整理整理,話說從頭,也算是我多年讀書的一個交待。

我大二的時候跑到台大中文系去選修方瑜老師的「詩選及習作」,此乃中文系大二的必修課。想來唐詩、宋詞或是詩經,中文系別有專門課程,所以方瑜老師的這門課著重在古詩,也就從漢、魏晉南北朝、到唐詩的一點點。

一般門外漢讀中國詩如我者,必以唐詩為宗,至於宋詩至清詩,偶讀佳作可也。不太會去讀文字沒那麼漂亮的古詩。但詩之典故,或所謂「詩言志」者,出之於古詩者多矣!少了這塊,其實就少了很多滋味。

我很慶幸有上過這門課。當年在本科的專業,學的不好,現已全部忘卻。只有這遙遠的選修課,依然讓我不時複習。

在當年的課堂上,教到《古詩十九首》。其中有一首是這樣的:

驅車上東門(洛陽城東面有三個城門,最北的一個叫「上東門」),遙望郭北墓。白楊何蕭蕭﹗松柏夾廣路。下有陳死人(陳死人,指死了很久的人),杳杳即長暮,潛寐黃泉下,千載永不寤(寐是睡著;寤是醒來)。浩浩陰陽移,年命如朝露。人生忽如寄,壽無金石固。萬歲更相送,聖賢莫能度;服食求神仙,多為藥所誤。不如飲美酒,被服紈與素。

老師說:這首詩是鼓吹即時行樂的亂世之歌,表達出一種人生無常的悲戚。並抄錄了數首詩與之比對,比如說唐朝詩人李賀寫的:「幾回天上葬神仙,漏聲相將無斷絕,王母桃花千遍紅,彭祖巫咸幾回死。」是一種以人類之有限對時間之無限的感慨。

此外,還抄了一首奧瑪.珈音原著,費氏結樓英譯,黃克孫再據英譯本中譯的詩:「冥冥有手寫天書,彩筆無情揮不已,流盡人間淚幾千,不能洗去半行字。」

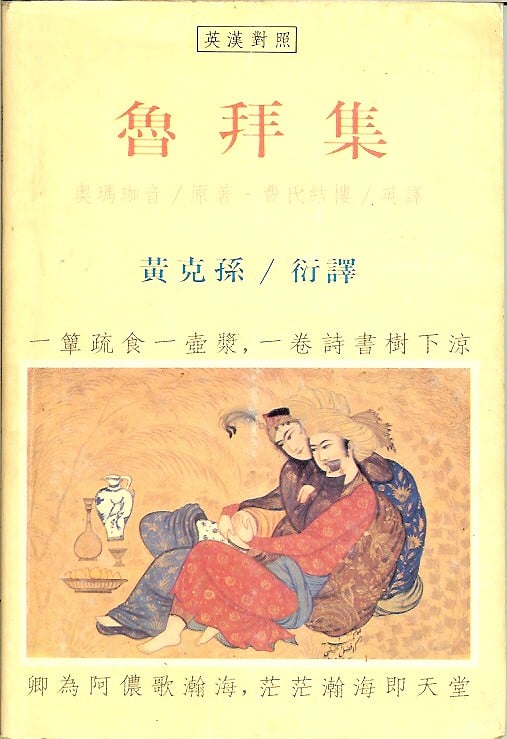

方瑜老師對奧瑪.珈音的《魯拜集》推崇備至。於是,我也想去找來看看。有一天,我在公館的小巷子裡,發現了書林書店的招牌,便鑽了進去,果然挖到了《魯拜集》的黃克孫譯本,便欣然購置了。

《魯拜集》的作者奧瑪.珈音〔Umar Ibrāhīm al-Khayyām(1048-1121AD)〕,是古波斯百科全書式的大學者,尤精通天文學及數學,曾編訂日曆,並著有《阿基米德幾何難題》、《論印度平方根求法》等數學論文傳世。其影響力不僅止於波斯、阿拉伯地區,即便在當時的歐洲,也是享有盛名。

當時波斯的伊斯蘭學術界分為兩大流派,兩派都認為宇宙是真神阿拉(即上帝耶和華)所創造的。其中一派認為:宇宙不但是阿拉所創造,即令萬事萬物之運行,亦均秉承阿拉之旨意;另一派則認為:宇宙固為阿拉所創造,但創造出來的宇宙,即有其自然規律存焉,此規則可以由人類加以探求、加以預測、加以歸納演繹、加以定義敘說,並非均訴諸阿拉之旨意也。

後說較接近今日所謂之科學精神,前說或類同於基督教的福音教派。

奧瑪.珈音既然精通天文、數學及科學,其信仰自然偏向後者。然而,當彼之時,波斯國內宗教、政治及學術上的當權派卻是前者。於是乎,後說被指為異端,斥為邪說,種種迫害接踵而至。奧瑪.珈音即便盛名在外,亦不得不佯狂避禍,放歌縱酒。

在清規戒律甚為嚴格的伊斯蘭社會中,奧瑪.珈音的縱酒,或許多少也帶著反抗當道的心理投射吧?奧瑪.珈音嗜酒大概是不假,然其發而為詩,酒就不再只是酒而已。詩中之酒,有時候是奧瑪.珈音避世之所寄,有時候則隱喻著奧瑪.珈音的信仰及良知。

其實古波斯文中所謂的「魯拜」,就是「格律詩」的意思。「魯拜」詩有四行,一、二、四行的句尾要押韻,與唐朝近體詩的「絕句」相當類似。所以說,《魯拜集》就是「詩集」之意思。在波斯歷史上寫魯拜的人成千上萬,但若提起《魯拜集》一書,便單指奧瑪.珈音這一本,不會是別本。

《魯拜集》之所以會出名,是十九世紀末一位英國人費氏結樓的功勞。Edward FitzGerald出身於英國劍橋大學三一學院,若按通俗譯法應作「愛德華‧費滋傑羅」。他的英譯功力了得,讓《魯拜集》變成英語文學的必讀經典之一。

既是經典,就代表很多人讀過,所以中文的翻譯版本很多。有些只譯了幾首詩,有些則是全譯本。民國初年,像徐志摩這樣浪漫的文人,亦不免有幾首譯詩傳世。

黃克孫先生的譯本,是將費氏結樓的四行英詩全部譯作七言絕句。如此譯法,在文字上當然無法「忠於原著」,故稱「衍譯」。我想「超譯」、「短譯」,甚至「誤譯」都在所難免。不過,黃克孫的這些詩,寫的真好!古波斯文之魯拜,費氏結樓可以譯作四行英文韻詩,黃克孫又可譯作七言絕句,此真轉世還魂之術也。

這些年,也讀過一些其他譯本,此是後話。我心目中的最佳版本,甚至可說是唯一合格的版本,依然是最初這本。

唐朝的王梵志寫過一些小詩,胡適甚為推崇,有一首是這樣:

城外土饅頭,饀草在城裡,一人喫一個,別嫌沒滋味。

城外土饅頭,不就是古詩十九首中,遙望城郭北方的那些墳墓嗎?而土饅頭的餡不正是住在城裡的人嗎?一人吃一個,別嫌沒滋味,但究竟又是個什麼滋味呢?

王梵志當是佛教徒,想是不會「不如飲美酒,被服紈與素」的。

而奧瑪.珈音在魯拜集第43首,或許回答了這個問題:

茫茫天地有筵臺,司命高持黑酒杯,酒過數巡應到我,欣然飲盡莫徘徊。