書評》會不會我們都活在被修正幸福一點的大洋國?評漫畫版《1984》

撰文|李家沂(交通大學外文系副教授)

➤1948、1984、後1984

喬治.歐威爾(George Orwell)的反烏托邦經典《1984》出版已超過70年,關於這部小說,有很多故事可以說。譬如1984是把1948最後兩個數字倒轉而來,1948正是小說寫就的年份。譬如歐威爾1941至43年間曾任職於BBC(英國國家廣播公司),這段經驗深深影響小說裡描述的「真理部」——這個部門負責的意識形態宣傳、文字修繕竄改、與官方審查制度,大抵和BBC做的差不多,只是程度不同。

又譬如關於極權主義帶來的恐懼與暴力,深受歐威爾1936年參加西班牙內戰(對抗佛朗哥的法西斯主義)的親身體驗所影響。歐威爾也因為投身西班牙內戰,受到英國情報部的密切監控,這段經歷結合了告密、間諜、思想監控,以及對國家(或政權)的忠誠檢驗,自然成為小說裡的重要主題,甚至被認為預示了小說出版數年後,英國爆發的劍橋間諜醜聞案。

其他還有像是歐威爾在蘇格蘭的一座小島(Jura)寫《1984》,當時他因肺結核纏身,健康狀況極差,小說也強烈反映出這種孤絕隔離與壓抑沉鬱的氛圍。

圍繞《1984》的故事固然很多,《1984》本身的故事倒是單純。也因為單純,所以力量很強,讀了以後就像被一記正拳打中,讓人眼前一黑,很久都爬不起來。

《1984》說的就是一則警示,要人民(不論是現在或以後)要小心極權主義,因為這個實在是權力者或權力集團的夢想制度,永遠都隨時準備好現身。回頭來看1948年,這種對極權主義的恐懼並非空穴來風,當時與所謂自由民主政權相對立的,就有法西斯主義、納粹主義,以及前蘇聯代表的共產主義等政權。

當時極權主義已經赤裸裸發生,而且力量不容小覷。身為民主社會主義分子的歐威爾自然深感憂慮,藉由小說揭示:權力集團為鞏固權力可以走到多遠,可以犧牲人民與人性到什麼程度。以此對當下與未來的人民,傳達一則深切的警訊。

而2023年的讀者,從1948年來看正是屬於「未來」的人民,因此我們難免會問:這則警訊今日是否依然成立?是否依然深切?

➤「電幕」在頭上,也在手上

《1984》裡有許多象徵值得玩味深思,譬如語言與思想、性與歡愉,或者老鼠與恐懼的關係,都在極權主義的光照下,看到權力控制如何精闢的洞悉人性,以及人在精神與肉體上,必然呈現的雙重脆弱性。不過其中最明顯且無所不在、最能代表極權主義精髓的,大概非「電幕」(telescreen)莫屬。這個可以侵入人民公私領域,進行全時監控的器物,在1948年創作當時,可說是對可能發生的極權未來,所能想像出最可怕的電子設備。

極權社會和電幕設置,可謂表裡相隨。2023年的讀者,甚至更確實的說,2023年的倫敦讀者,應該可以鬆一口氣,還好現在不是生活在極權社會,沒有電幕在全時監控。警訊或許真的有用,沒有讓2023變成1984。不過,真的是這樣嗎?

從最新的英國官方以及民間資訊自由團體的統計數據來看,倫敦目前大約有超過94萬部的監視攝影機(CCTV)在全時運作。一個倫敦市民每天大約會被拍到70多次,在一些熱點區,每人每天甚至會被拍到上百次。

倫敦的監視攝影機密度排名全球第四,平均每平方公里900多部,依倫敦市民總數來看,大概平均每10人就有一部。附帶一提,這個排名的前兩名都在印度,中國北京排在第十。中國城市攝影機密度最高的,是排在倫敦之前的哈爾濱,平均每平方公里的數量只比倫敦多一點。

或許CCTV不是電幕,或許電幕其實比CCTV更厲害,不過就目前來看,或許CCTV也正一步步,朝電幕的標準規格邁進也說不定。1948年的歐威爾,如果走在今天滿街都是CCTV的倫敦(或者北京),恐怕會以為自己被溫斯頓附身,不知今夕何夕。

當然,我們會大聲抗議,CCTV的數量暴增又不代表極權社會的出現;有了CCTV,社會、國家與人身安全才能受到更全面的保障,才能有真正安全的生活。其實也是如此,根據英國官方統計,由政府官方設置的攝影機,只佔倫敦CCTV數量不到4%,其他都是企業和人民自行設置。這幾年數量暴增超過200%,除了器材費用越來越低,設置程序越來越方便,也是因為架設CCTV不需要申請,沒有什麼法律規定,人民有需要就可以自行架設。畢竟倫敦也是恐攻的首選目標之一,安全自然比什麼都來得重要。CCTV可以說是國土安全的基本防線。

即使這樣的說法有些根據,不過歐威爾或許不見得會這樣子看。畢竟這個監控攝影機的數量也未免太多了,畢竟歐威爾親身看過太多。為了所謂國家大義或者國土安全,為了鞏固政權安定,權力集團什麼理由都想得出來,最後什麼事都幹得出來。

現在的倫敦,可能會讓歐威爾深感困惑的,正是那個不到4%的監控攝影機數量。溫斯頓的倫敦,是由國家機器無視人民意志,以壓制性暴力,到處設立電幕,以全時全面監控人民。

現在的倫敦,是人民以自己的意志,幾乎成了全民運動,心甘情願的到處設置CCTV。沒有國家機器的壓制性暴力,人民自動自發的把自己交付監控,和政權同心協力打造全民監控的社會。歐威爾怎麼能不心生困惑?怎麼能不欽佩2023年的CCTV比1984的電幕還厲害?1984年極權社會下的倫敦到了2023年,歐威爾大概不知道該用什麼名字,來稱呼或定義這個社會。

沒有了極權,卻有這麼多人民歡欣設置的CCTV。如果CCTV成為2023年的權力控管象徵,這個社會應該叫什麼名字?

➤以安全之名奴役自由

義大利哲學家阿岡本(Giorgio Agamben)也在思考這個問題,而且深感憂心。對他而言,當代世界的政權運作,已經不像1948年那時候,有敵我、東西、民主與極權的陣營對抗之分,也沒有那個年代的意識形態的價值之爭。今日已經進入到「無區別場域」(zone of indistnction),不論是自由民主主義還是極權主義,在政治管理以及形塑人民政治生活上,都是一樣的。

它們都是透過不斷正常化「例外狀態」(the state of exception),並藉由生命政治(biopolitics)管理,不只管人民的社會實踐與生活,還要管人民的命,要管到人民的生與死。而且,人民還會心甘情願交付自己,接受國家機器的監控與管理。

因此這樣的社會要叫什麼名字?歐威爾這時候就會恍然大悟,這不正是《1984》裡的雙重思想(doublethink)?「自由即奴役」,所以叫這個社會是民主還是極權,都無所謂,因為民主即極權。

被迫奴役與被迫監控,還有抗爭的餘地,還能投射自由作為想望。甘願被管與被監控,這個即是自由,因為是人民自動自發所為。自由即是奴役,奴役也是自由的展現。如同小說裡的新語字典大師所言,自由這個詞不存在,也就沒有所謂的奴役。對阿岡本來說,民主不存在,也就沒有所謂的極權,因為兩者的權力運作邏輯,與管理人民的手段如出一轍。

以色列歷史學家哈拉瑞(Yuval Noah Harari)在Covid-19疫情期間發表過一篇文章,談到這個疫情的例外狀態。正如同恐怖攻擊,他擔心國家機器必然會為了防疫、防恐攻,藉此發展出更高明的科技監控手段。不論是為了國家安全,還是為了人民健康,人民只能在「要命還是要隱私」的唯二選項裡選擇,而人民必然只會心甘情願的交付個人的一切給國家機器。

如果是CCTV,交付的是個人社會生活的隱私,而疫情更甚一籌,會把更為私人的生物特徵交付出去。在當今科技環境下,一旦交付出去,國家機器必然將這些個人從裡到外的資訊全面蒐集,並予以大數據化,結合AI強大的演算法與模型學習,發展出更精密的客製化人民管理手段。

根據哈拉瑞對人類歷史的觀察,國家或政權一旦藉著例外狀態,掌控龐大的權力資源,即使例外狀態結束,國家機器也不會就此放手,只會將其正常化,繼續進行更隱微、更高明、更不容易被發現,但也更具侵入性的監控管理。絕不可能回到例外狀態之前(生物數據建了就不可能刪,只會越建越大,CCTV設了就不可能拆,只會越裝越多),這是權力運作的歷史鐵則。

因此,今日的社會不僅「自由即奴役」,「民主即極權」,也是「隱私即公開」,「隱私即監控」的社會。今日的社會,可以說是1984社會的進化版。如同法國思想家阿圖塞(Louis Althusser)所說,我們從1984那種「壓制性國家機器」(RSA - Repressive State Apparatus)的剛性暴力走出來,走進的是「意識形態國家機器」(ISA - Ideological State Apparatus)的柔性統治社會,心甘情願接受權力集團的意識形態召喚,才能感覺自己活得像個人,像個有用的社會人,像個愛國的國民,並且為了活著,什麼都可以交給國家機器監管,不論是隱私還是命。

我們都是傅柯(Michel Foucault)所說的「順民」(docile subjects),我們都是——歐威爾應該會這麼說——都是「後溫斯頓人」,是溫斯頓從101室走出來的新生人類,打從心底心甘情願接受國家機器的意識形態,並以此為榮。所以我們絕對可以驕傲的說,我們的社會如果要有一個名字,必然是,也只能是,「後1984」的社會。

➤老大哥的圖像與色彩

漫畫版的《1984》,在許多方面比不上小說。這是應該的,因為媒介的載體不同,小說的許多細節與微言大義,很難在漫畫的空間與篇幅限制下全面重現。不過漫畫也不需要做到這個程度,漫畫自有其優勢,因此在許多方面,漫畫版比小說精彩許多。

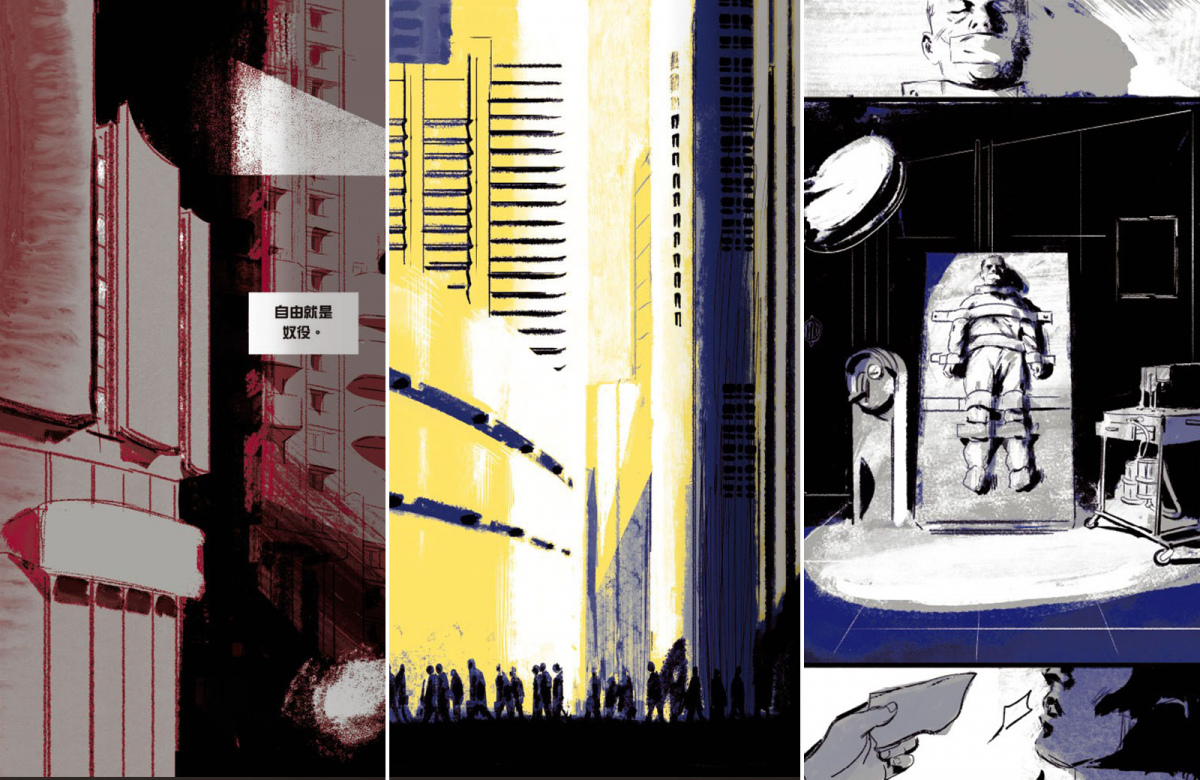

譬如色彩的運用,漫畫版《1984》沒有美漫的鮮豔浮誇,全書以黃、紅、藍、黑構成,真理部與勝利大樓部分以黃黑為主,普佬(Prole,意指無產階級Proletariat)區則以紅黑呈現,溫斯頓被捕後的監禁與改造以藍黑為調,溫斯頓重生回歸社會以後則以黃紅表現。

如果說黑色代表權威、未知、與恐懼,全書以黑色為底貫穿,貼切表現出老大哥(Big Brother)建立在未知恐懼的權力象徵。黃色的太陽般溫暖,卻用在真理部與勝利大樓,配合黑色基底,以及官僚的無表情臉龐,帶出浮空般虛假的安心與溫暖。普佬區的紅色在黑色襯托下,呈現危險的生命力流動,和情慾的萎縮與漫射。

溫斯頓被捕後的藍黑色調,除了帶出透過刑求不斷遠離自我的距離感,以及壓抑沉鬱的無望基調,最後溫斯頓被徹底擊潰的畫面,藍色終於消失,只剩全面的黑色,充滿沉痛的象徵。重生以後的溫斯頓回歸社會,時值秋日,以亮黃與迴異於普佬區暗紅的鮮紅為主,幾乎沒有黑色。楓葉火紅,生命力如血般旺盛,再遇茱莉亞,她臉上的傷痕火紅如楓,兩人雖然回不到從前,但在亮黃天空下,似乎都找到了真正的太陽與溫暖,不再有暗紅帶來的危險與壓抑。

漫畫最後的構圖,黑色回歸,溫斯頓展翅起飛,在紅黑交織下,飛向老大哥巨大凝望的眼眸。這一幕,如何讓人不為之屏息!因為這就是我們「後1984」的身影,就是我們這些「後溫斯頓人」展翅的姿態。

這樣的色彩與構圖,以及其中豐富的象徵,是小說永遠無法再現的。這種時候,我們不得不感謝還好有藝術的存在,不論是小說的文字還是漫畫的圖像,只要願意去讀,都給了我們跳脫「無知即知識」這個迴圈的可能性。

➤致謝:讓1984持續前進

最後我想對出版社和譯者表達敬意,讓一本優秀,但讀完會讓人很憂鬱的漫畫問世。我個人也會閱讀尖端出版的輕文學、輕小說、和日漫,但從未預期會讀到歐洲漫畫,並且改編自《1984》這本嚴格來說很難討好當今市場的文學作品。希望尖端出版社未來能帶來更多,這類存心跟讀者過不去的精彩漫畫。

譯者尉遲秀先生是這本漫畫問世的重要功臣。歐美漫畫與日漫最大的不同,除了用色習慣,大概就屬文字量極大。特別是改編自《1984》這本字數本來就不少的小說,可以想見漫畫的文字必然有一定份量,也必須用心處理,才能與小說相頡頏。

尉遲秀先生的譯筆極為流暢,讓整體文風與角色語氣,貼切呈現壓抑中蠢蠢欲動的能量,能量爆發後的潰散,以及潰散之後的冷冽。可以說與漫畫的構圖與色彩相呼應,讀來無違和之感,而有一體之美。身為讀者,能讀到好的翻譯,是一種幸福。●(原文於2023-05-03在Openbook官網首度刊載)

1984【喬治歐威爾120歲誕辰紀念 × 法國國際漫畫大獎得獎作品

作者:喬治・歐威爾(George Orwell)

繪者:薩維耶・科斯特(Xavier Coste)

譯者:尉遲秀

出版:尖端出版

【內容簡介➤】

作者簡介:喬治・歐威爾

為20世紀最具代表性的政治小說家,由於在緬甸駐紮的五年期間目睹共產政權對人民的影響,使其創作以精要且諷刺的社會批評為特點。被英國知名評論家封為「歐洲永恆的良心」,並被《泰晤士報》封為「1945年以來50位最偉大的英國作家」第二名。

1903年出生於印度,在學期間經常投稿到許多大學雜誌。1922年至1927年在緬甸擔任印度帝國警察,獲得啟發寫出第一本小說《緬甸歲月》(1934年出版);曾任《論壇報》的文學編輯,並為《觀察家》撰稿。

1945年出版獨樹一格的政治寓言小說《動物農莊》,並於1949年出版被譽為「反烏托邦小說三部代表作之一」的經典作品《1984》,探討過分伸張的權力、極權主義、政府監控與壓抑性政治的風險。該書之概念與用詞自出版以來被普遍使用於各類藝文創作,並被《時代雜誌》評為「20世紀百大英文小說」。

繪者簡介:薩維耶・科斯特

是漫畫家也是插畫家。在取得平面藝術學位後出版的第一部繪本作品《埃貢・席勒的生與死》(Egon Schiele–Vivre et mourir,Casterman出版社)就備受矚目,接下來的幾本繪本都在巴黎出版,包含《迷境漂流》(À la dérive)、《詩人韓波:討人厭的傢伙》(Rimbaud : l'indésirable)、《「艾非爾鐵塔」的A》(A comme Eiffel),以及改編自亨利・鮑思高(Henri Bosco)《惡水上的孩子》(L'Enfant et la rivière)的漫畫作品(Sarbacane出版社)。

在2021年將喬治・歐威爾的《1984》改編為漫畫,於次年獲得「法雅客書店-法國國際廣播電臺漫畫獎」(Prix BD Fnac France Inter)。他的第三部漫畫作品為《獅子頭人》(L'Homme à la tête de lion)。他同時也固定為新聞媒體和出版社提供插畫。