對話樹洞用戶:由樹洞想像匿名平臺的公共討論(下)|圍爐·CUHK

去年9月,由香港中文大學學生運行的“馬料水bb機”(即“樹洞”)微信小程式上線,並成為了內地生廣為使用的即時討論社區與資訊交流平臺。 樹洞小程式採用“前臺匿名、後臺實名”的形式,使用者在發佈內容時可選擇展示自己設定的昵稱或者隱藏昵稱。 樹洞的話題範圍廣泛,包括分享日常心情,討論社會時事,測評課程資訊等等。 但除了日常的討論以外,樹洞中掛人、謠言、爭論社會事件等內容也時常引起輿論風波。 本文採訪了一比特樹洞的網暴受害者,一比特選擇淡出樹洞的曾樹洞大v,以及一比特完成過樹洞使用相關課題的新聞傳播專業學生,從不同角度聚焦於樹洞的使用體驗及對各種樹洞相關現象的看法,由樹洞想像匿名平臺公共討論的可能性。

1

樹洞與掛人現象

Vinyl |那麼大家如何看待樹洞種種掛人、掛渣男行為?

可哥|我認為它是不太合理的,它混淆了私域和公域的空間,將一件個人的事情——無論是他的道德品德,還是說他學術上的問題,放在一個公共平臺進行討論。 這種行為在我看來類似於狗仔隊偷拍藝員緋聞放到網絡上討論,因為它是對藝員私生活的暴露。 而學生就是一個普通人而已,你就更沒有資格去把他個人的生活放在網絡上,交給大家做道德判斷了。

我之前一比特受訪者(在樹洞曾被掛的人)講到:他認為很多人不僅是罵他或者評判他,更而是把這種行為作為社交的入場券,已經不在於批判他這個人本身了。 這也是我不贊同樹洞掛人的原因之一,人們在掛人之後,通常會將那個人本身忽略,而僅僅將他作為一個標籤、一個談資,忽略了他作為一個人本應該有的隱私權和被保護的權利,或是他展現情緒的權利等等。 所以我覺得其實掛人這個行為是對人權的剝奪。

其實我覺得這是我們社會的cancel culture,每一個人都應該有被原諒的權利,但現實中一個人當他做錯一件事,他在這個社會上就是處於一個被cancel被放逐的狀態。 同時它錯誤的大小,是不是真的值得被上升到一個被cancel的狀態也是應該思考的。

謝寶|我覺得我們去“掛”一個人的時候,總覺得他是不好的、是錯的,或者他對我造成了什麼不好的影響,我們總是想弘揚這種正義感。 但其實很多事情沒法說它是對的還是錯的,或許你我價值觀不一樣你就罵我了,這是不對的。 我覺得人是沒有評論別人私生活的權力的,而且其實很多時候在評論別人的私事時,我們基本上不會大張旗鼓地發表評論。 如果沒有樹洞的話,我們肯定不可能拿著喇叭在街上大喊,誰怎麼不好,但其實樹洞實際上導致的後果也就相當於你拿大喇叭在街上喊。

但關於這個問題我是很衝突的,因為我覺得我每次遇到一個不公平的事件或者一個很爛的人的時候,我樸素的思想是想掛他,讓他社會性死亡。 但是我也會想掛人這個行為是對的還是不對的,我有沒有這個權力去掛他,能不能曝光他的隱私?

豚豚|我覺得掛人這件事情在絕大多數情况下初始的動機是一種樸素正義的道德觀,把這些事披露出來可能有兩重考量,第一重是我要讓這個人對他所做出的行為付出一定的代價,要懲戒他的行為; 其次,我認為這類事件具有某種外部影響性,當我披露出這些事件後,默認了這件事情會對做出相似事情的人造成同樣的懲戒,警示他們之後不要進行相似的行為。

這個問題其實存在幾個不同的情形,一種是公開評估同學的外貌身材,我覺得這個可以直接蓋棺定論就是不可以、不正當的。 掛渣男實際上更多的是一種泛道德主義的考量,希望更多人去批判渣男,享受這樣一種道德審判的快感,同時掛人者也可能會想施加一種符號暴力,在虛擬空間站在道德高地上批判別人,以滿足自己現實生活中沒有的權力。 同時我覺得有些人在虛擬空間釋放惡意,是有種戾氣和存在性的焦慮,他自己的失意需要通過一個通路來宣洩。

此外,樹洞它有群組功能,雖然你作為個體,在這個空間當中你沒有原始的群體,但是你可以通過相似的觀點形成這樣的群組,進而通過這樣的群組批判他人。 在形成這樣一個群體後,你的風險其實就轉移了,由個體批判變成了群體批判。 很多時候你處在這樣的群體當中,你會認為自己所代表的利益是團體的利益,你自己的行為會被去責任化,因為這樣的責任就是群體的責任。 所以這些匿名使用者會更傾向於用團體的資源進行冒險,既享受了快感又轉移了風險,就會導致非常多的極端言論,掛渣男的行為正體現了這一特徵。

但所謂的“渣男”的定義非常模糊,這種模糊就會導致權力不斷地膨脹和泛化。 定義他人的權力又是一個非常值得去討論的東西,誰有權定義? 憑何定義? 我們是把它置放在一種怎樣的道德框架之下,這種道德框架本身是否值得商榷?

我覺得在樹洞和朋友圈掛人的區別就在於,朋友圈掛人會強調一個中心權重,首先是一個實名的狀態,其次是一個中心對中心的狀態,可能它這個中心不一定對等,但是它起碼存在這種狀態,而在樹洞中掛人則是完全權力不對等的,也不用承擔行為造成的風險。

可哥|但其實我覺得在朋友圈掛人這個行為也不具有正當性,它是把你的行為公佈在某一個地方,讓所有人看見,掛人就相當於在貼大字報。

一旦一個人被賦予這種貼大字報的權力,它是會氾濫的。 就像我現在可能認為一個人是渣男,有真憑實據拿出來證明他是渣男,然後我掛他。 但這種權力會不會慢慢的就衍生為,我覺得這個人好像有點要渣我的意思,好像是個渣男,我為了預防所以把他掛出來? 下一步再繼續演變成為我看一個人不爽,沒有什麼原因,我就是看他不爽,所以我說他是渣男將他掛出來。 這樣的權力一旦擁有,就有被不斷擴大的風險,而且同時這又是一個很難自證的事,就像當一個人說可哥你是渣女的時候,我很難去自證,無論它是不是莫須有的罪名,要去自證都是很困難的事情。

所以他其實是將壓力訴諸給了被指控的一方,但是這個開端本身就是錯誤的。 所以我覺得其實掛人是一個不太應該具有正當存在意義的權力。

Vinyl |我們剛剛討論到了掛人的問題,那接下來再來聊聊掛人很可能引發的人身攻擊,造謠以及網暴的現象。 豚豚可以稍微概述一下,你當時被網暴受到了哪些攻擊,和不同的輿論對你的影響之類的嗎?

豚豚|那天我通宵準備presentation後,回到宿舍正好就看到了一條樹洞,是我們社團的一個新招的成員問怎樣退出我們社團,還有嘲諷我們社團的蘇聯笑話,我看了以後很難過,就在宿舍裡面哭了,哭累了我就去上了網課,然後就睡覺了。

第二天早上我起床發現手機裡面接收到了200多條消息,有幾十個人給我發消息,還有一個是我們社團的交接群,我就看到交接群裏的東西是轉了那幾條樹洞,才發現有點不大對勁,但是那個時候我也沒有想到被網暴的對象是我。

我就往下翻,那些樹洞的整個主題就是圍繞著某個社團的P(社長),說她的私德怎麼樣,大致就是說她逼走了社團的幹事,上過四壘(有性經驗),還有和現男友在前男友隔壁的客廳做愛,結果往下一看才意識到是在說我。 我當時整個人腦子空白,那些樹洞包括但不僅限於把我的個人隱私,專業資訊暴露出來,還有很多人說求瓜,放耳朵一類的話。 也有人聲援我,說希望你不要受到這些的影響,你很好抱抱你晚安之類的。 然後出現了很多在以一種調笑玩梗的態度暗示這件事的相關樹洞,比如“今晚四壘”“客廳就行”等等。

我當時的情緒是一種囫圇吞下的痛苦,和出離預設範圍的震驚。 整個人被抽離至大腦一片空白,手機裏的字元和我身處的世界仿佛陰陽兩隔,接下來的幾天沒有力氣回消息更沒有力氣辯白。 但這種痛苦會回溯到我的腦海當中,我在不斷咀嚼這種痛苦。

就很像圍城裡面的那段描寫,方鴻漸把信還給唐小姐時, “癡鈍並無感覺。過些時,他才像從昏厥裏醒過來,開始不住的心痛,就像因蜷曲而麻木的四肢,到伸直了血脈流通,就覺得剌痛。昨天囫圇吞地忍受的整塊痛苦,當時沒工夫辨別滋味,現在,牛反芻似的,零星斷續,細嚼出深深沒底的回味。臥室裏的沙發書桌,臥室窗外的樹木和草地,天天碰見的人 ,都跟往常一樣,絲毫沒變,對自己傷心丟臉這種大事全不理會似的。 奇怪的是,他同時又覺得天地慘澹,至少自己的天地變了相。 他個人的天地忽然從世人公共生活的天地裏分出來,宛如與活人幽明隔絕的孤鬼,瞧著陽世的樂事,自己插不進,瞧著陽世的太陽,自己曬不到。 人家的天地裏,他進不去,而他的天地裏,誰都可以進來。”

我當時整個人是一種抽離的狀態,我手機裡面看到的所有的字元,全部都變成了符號,它湧入到我的眼中的時候,我是完全理解不了它們到底在講什麼的,我不太能够感知的到這些字元背後的意涵。 在那一段時間我整個人的大腦是停滯的,停止感知,停止思考,我覺得這是一種自我保護機制,很像是一種急性應激障礙。

它說患者初期是盲目的階段或者麻木,伴有一定程度的意識範圍的狹窄,我覺得對於我來說是非常貼合的,我沒有力氣去思考這些東西,一開始我覺得如果說我遇到這些東西,我的思維應該會是蠻敏捷的,我應該可以去思考這些背後的邏輯,或者說這件事情整體的結構框架性的問題, 但在當我自己遇到這件事情的時候,我整個人沒有任何去思考的力氣。

直到現在我再看到扒隱私和爆瓜的原樹洞,還會有一種面對蕩婦羞辱的耻感。 雖然我什麼都沒做,這些樹洞根本就是憑空出現的謠言。

後來當天晚上7點多鐘我就發了一條聲明澄清,但是對於我來說那個時間過去太長太長了,也對於整個樹洞的反應機制來說。 其實也就是一天的事,它就已經發酵的很嚴重了。 有人質疑我為什麼不第一時間澄清,首先是因為事情發酵的當晚我在睡覺,醒來時事態已經發展到了很嚴重的程度,且充斥著大量對我的謠言和攻擊。 我當時的第一反應是我很無力於辯白與回復消息。 作為被網暴的當事人,如果我要澄清這些事情,一定是需要我針對原來的這些樹洞梳理出來一條路徑,再針對這些點用事實進行回應。 但讓我自己重新再去看那些樹洞,對於我來說是傷害非常大的,我不僅需要經歷這種二次創傷,還需要去思考這些事情背後的一些東西,並且梳理出來進行回應。 這件事情對我來說消耗太大了。

我此前真的是基本上就沒怎麼感受過那種茫然的狀態,對外界的刺激毫無反應,在這樣一種狀態當中,讓我去“理性“地解釋澄清就太傲慢了。當時那幾天我都處在一種自我保護機制中,我的大腦選擇性地讓我失掉這樣一種反應和思考的能力,讓我變得遲鈍,因為遲鈍才是能够保護我的最好管道。

實際上我感覺我自己在經歷網暴前是很少去關注這件事情的,或者很少會去關注被網暴者的心理創傷和感受,因為我之前在微博上面看到一些網暴的事情,發現這些被網暴者在站出來澄清的時候,對於自己的心理創傷只會一筆帶過,只是說類似於我最近非常痛苦,幾乎處於一種崩潰的狀態這樣的話。 但是這種泛泛的說法其實對於我這種當時完全沒有經歷過相似事件的人,是沒有辦法共情的,我沒有辦法去想像他是經歷了如何的創傷,怎樣的傷痛。 這種敘述管道會讓我以一種更為宏大的視角去看待這些東西,但是對於網暴的受害者,這不是用幾筆可以寥寥帶過的,不是說所謂的我被攻擊了,被傷害了就可以帶過的。

當我是受害者的時候,我需要經歷的那些東西是非常瑣碎而具體的,就是那麼一個字一句話湧入到你的眼前,最後進入到你的腦海當中的。 你所經歷的創傷,它就是由那一條條樹洞組成的。 而且匿名的樹洞會有一種虛假的代表性,個別人的聲音會被成倍地放大為很多人的聲音,變成周身環境包裹著滲入自己生活的聲音。 當我說所謂的創傷,傷害這種東西的時候,我覺得它太大了,大到沒有辦法去概括或者表達我當時的心理感受。

所以其實我的轉變是非常大的,我自己在經歷網暴前,對受害者的感受是非常缺位的,後來重新再去回顧的時候,會覺得那時候我有點殘忍。 所以我覺得這一件事情它給我帶來了很大的心態上和視角上的轉變。

可哥|關於網暴這件事我想到的還有許多時候樹洞會要求被掛者實名回應,並且他們對這個回應有一定要求,就是你要非常理智的去告訴所有人前因後果,去實名分析這件事情,證明我沒有錯。

昨天樹洞就又發生了網暴,我覺得已經是非常大型的、過分的網暴了,然後我看到很多人都說就算這種網暴是不對的,但是你(指被掛者)不能去這樣去罵人,不能去用一種非常激烈的管道回應,如果真的覺得自己沒錯,應該理性地實名地,有邏輯地去證明你沒錯,來回應這件事。 但我覺得要求回應和證明是一個非常荒謬且過分的事情,就是因為在這些輿論和網暴語言產生的那一刻開始,其實對人家就已經產生了很大的負面影響,二者的力量是完全不對等的。

其實我覺得好比在法庭上原告應該舉證,去評論一個人的過錯的時候,應該是你去找出證據證明他有錯還是沒錯,而不是沒有來源的指認後,其他人去要求被指認方來證明自己有錯還是沒錯。 首先,要求自證是一個很過分的事情,但是好像在現在的樹洞公共討論當中總被要求自證,並且認為只有正面的回應才是一個正確的管道,好像只有回應才能證明我沒錯。 但其實從一開始本來就應該是指認者去舉證,而被指認者不用自證的。

我覺得受害者承擔的是一種無妄之災,他需要站出來回應,二次解剖自己的傷痛,來證明他沒有做什麼,就像證明自己不是蕩婦,不是渣男,不是渣女等等。 這種證明其實是來源於其他人的指責,但這種指責有時候是一個莫須有的罪名,就像我在樹洞上掛你是渣男的時候,也許你並沒有做什麼,而是我定義了你是渣男,像大字報一樣把它釘在樹洞上,並不需要提供什麼證據來證明。

而一旦掛人者掛出了這個大字報之後,就會讓其他看到這張大字報的人,也就是瀏覽樹洞的其他用戶,有一個先入為主的認定:“誰是渣男”,這就變成了一個前提,進而被掛者要去辯駁這個前提。 但因為人們總會有著一種先入為主的觀念,,證明一件自己沒有做過的事,或者是說證明自己並不是道德上那麼不完美的一個人其實是非常困難的,實際上沒有誰在道德上是完美的。 我覺得所有的樹洞使用者都沒有權力去要求一個人證明他是一個好人。

囙此我覺得其實受害者會承擔這種被指責的無妄之災,其實是因為我們在使用樹洞時,甚至在我們整個社會當中都對受害者有種期待。 像一個“完美受害者”的概念,就是要求受害者一定要在受害之後受到傷痛,但是又足够理性,他要經歷了非常大的創傷,他要主動的來向大家剖析我怎麼難過,怎麼受傷,但同時他要保持理性地一條條證明我沒有做過那些事情,好像真的只有這樣,他才算是一個完美的受害者。 同時他在道德上不僅是他的行為,他各方面都需要是完美無瑕的,這樣他好像才能被稱之為一個受害者,才能被大家接受,他說的話才能被大家相信。

這就是第二點我想說,人們總要求受害者要足够的理性,人們會認為受害者不應該用偏激的輿論去反駁去對罵。 我覺得要求受害者理性,其實一是對於情緒化的污名; 二是像關於煤氣燈效應的那篇,講為什麼有那麼多瘋女人的文章中提到的,當給一個女性畫上情緒化的標籤後,對她的指責好像都被合理化了,她的所有行為都被曲解了。 如果大家認為她是不理性的瘋女人,那麼當她再去用一種比較激烈的語言證明自己沒有錯的時候,大家只會認為她在發瘋。 所以當大家將這種情緒污名化之後,就認為有情緒的反擊是不對的,應該完全不帶情緒的“純理性”的去回應。 但是為什麼一定要理性,為什麼情緒化就是錯,為什麼當一個人不够“冷靜”的回應之後,他的發言、回應、反擊等等都會被人們套上情緒化,非理性,甚至瘋言瘋語的標籤呢?

這是我關於現時樹洞的公眾討論引發的掛人和網暴最讓我窒息,也是最讓我感到難受的兩點。

豚豚|而且我覺得樹洞上公眾對於他人私生活的入侵是沒有邊界的,樹洞會讓窺探他人隱私的欲望變得合理且正確,再加上道德審判的名頭,去對別人的隱私進行一波接著一波的圍觀和消費的狂歡。

並且我覺得整個樹洞的輿論環境其實體現了一種社會大環境急劇轉向道德保守的傾向,我自己的認知就是在道德保守的時代,受傷最大的一定是相對來說更加弱勢的群體, 我當時針對“掛渣男”寫過:“和所謂懲罰一個壞人的痛快相比,私人領域和個人生活空間的全面淪陷,還有這種濫權的無度和道德保守,實際上是更可怕的。”

這樣下去總會有一天只剩下道德榜樣這樣一種泛道德化的範本,但是道德本身又是一個非常混沌不清的論述框架。 他們對於我的抨擊為什麼會被合理化? 是因為他們會覺得他們實現了某一種道德判斷和道德懲戒,而道德話語在整個社會是非常容易被喚醒和認同的。 他們對於我的譴責,實際上是需要去通過批判完成道德約束。

這個事情是非常可怕的,很多時候我們可能會自我說服,說自己對“失範者”的懲戒規訓是一種道德上的約束,但是實際上我們到底是為什麼會去懲罰這樣一些被指控的失範者? 這個是人性中一些很卑微的東西,我們真的只是為了所謂的正義和道德嗎? 是不是還是會有一些獲得權力的快感?

然後剛剛說到網暴者和被網暴者,二者的力量我覺得是完全不對等的。 首先就是匿名和實名的不對等,掛人者是匿名的,並且他們的個體是隱形的,因為之後所有的輿論中心就會轉移到被掛的人身上,而被掛者需要承受的不是匿名的壓力,而是要以實名的形態出現在所有人的視野當中,這本身就是一種極度不對等的狀態。

第二個就是關於我說到的,情緒和事實的不對等,很多時候掛人的事件本身可能只是一種比較事實化的陳述,但是在底下評論的那些人會帶著某種情緒去批判。 可是這個時候被掛的人只能對事實進行澄清,這讓我有一種很强烈的感覺,圍觀群眾會說你怎麼能用這樣一種情緒化的管道反擊,但是當事人受到的抨擊就是情緒化的,為什麼當事人在受到這樣的情緒化抨擊後,會被要求不可以帶有情緒去回應? 這是很不對等的。

謝寶|我覺得有時候被掛的人以一種所謂“情緒化”的管道回應,其實是一種保護機制,很多時候我們發現的情况就是,一個人被欺負了,忍氣吞聲還是會被欺負,所以說想讓別人不欺負自己的話,不是自我保護得很好,是讓別人意識到欺負你的話他們也會很不舒服,或者說同樣會被反過來罵, 這樣他們欺負人的心理快感得不到滿足,才不會欺負你。

豚豚|但我在想這算不算是一種社會達爾文主義,我不知道這樣描述是否準確,就好像是別人欺負我,我要反擊回去讓他難受,才能够在之後不被欺負,但是其實從一開始別人就不應該來欺負我。 其實我覺得當我們有時候去要求受害者以自我保護機制的管道去回擊別人對他的欺負,當這個環節進行到他需要去回擊的時候,他就已經處於弱勢了,是一個迫不得已的狀態了,所以從一開始就不應該讓欺負別人這個事情發生。 我們說是鼓勵受害者,讓他去反抗,順從或忍氣吞聲,讓對方也感到不舒服等等,不管我們認為哪種管道回應好,其實都是在要求受害者。 但是從一開始受害者他是不應該被要求的。

還有一重權力的不對等,就是這種施加暴力的權力和反擊暴力的權利之間的不對等。 施加暴力的權力在後期是非常外顯的,尤其是對於受害者來說,但在之後提到這些事情的時候,施暴者他仍然在施加一種持續的隱形的暴力,我自己至今為止都沒有收到那些曾經污蔑過我的,對我施加暴力和攻擊的人的道歉,反而會有一些理中客要求我對他們道歉。

謝寶|我最終決定退出樹洞很大一部分原因是由於我發現我周圍一些我覺得很理性的人,也會在這種情況下,說出很傷人的話,他不會思考所謂的真相,我就覺得這個環境讓本來很好的人變得很壞,然後决定退出了。

很多人內心中就是沒有受害者應該怎麼被保護這個概念,更多是想“替代”受害者這個位置,想像站在受害者的位置上自己會怎麼做? 他就覺得你應該按他規劃的那樣做,如果沒有這樣就是你不對。 但是他們又不是真正的受害人,只會說我覺得應該怎麼樣,你怎麼就不澄清一下。 其實我覺得讓受害者出來澄清這一件事情本身就是一種暴力,他就沒做過什麼事情,為什麼非要澄清? 我覺得是某些人的窺視欲在作祟,希望看到受害者自曝隱私。

豚豚|我真的很能理解這種人的想法,這也是我在被網暴之前的普遍想法。 我曾經會認為這些東西是所謂理解的偏差導致的情緒化表達,當時我還覺得明明可以有更加平等的討論,更加清晰,有價值的看法,形成更加完整的認知,但是他們選擇去用這種情緒化的管道來表達,只會讓公共討論的機會被情緒宣洩掩蓋。 我當時會從宏觀角度想如何减少誤解,怎樣會讓事情更加理性的被解决,從如何扭轉輿論這種比較功能性的視角去思考。 我當時覺得受害者需要理性對話,才能最大程度的平息事情,讓雙方都减少傷害。 在此之前我一直持有這種看法態度,但是當我經歷這件事情之後,會發現實際上很多時候不是受害者不想進行理性對話,而是在一個創傷狀態中沒有辦法做到理性對話,本身處在輿論風暴中心的人是沒有機會平等地、抽離地討論問題的。

我覺得我們的敘述當中是非常缺乏受害者的敘述視角的,我們所認知感受到的都是整個事件的發生,而很少會感受到受害者情緒上的波動,所以會站在局外人的視角,更多的思考應該怎麼做才能讓這個事件達成一個理想化的狀態。 但究竟是什麼讓網暴受害者陷入到這樣理性對話的框架和陷阱中?

還有就是之前我跟別人提起這件事情,我確實都會以一種看上去非常平靜的狀態,以很理性的視角去剖析事情本身,而非講述我自己的感受。 我弱化這種當事人的身份,因為當我是受害者的時候,我潛意識裏會認為表達這種受創傷時激烈的負面的情緒是不好的,是繁瑣又絮絮叨叨的,而我應該提供一些我作為當事人的新的想法和視角,一些更為理性的表達和評估。 我甚至會用戲謔的管道來消解這件事情的給我帶來的創傷,覺得當我以這樣的管道描述創傷顯得更加的真實不誇大。

我耻於表達情感實際上是擔心招引過度利用創傷博取同情的責備,另一方面就是整個社會對於表達負面情緒的污名太嚴重了,我們通過模糊表達情緒和情緒化的中間邊界,再把情緒化和非理性等同起來,來加固這樣一種不平等的結構,這種污名會反過來約束我的行為。 所以我會盡可能的做完美受害者,而完美受害者的標準之一就是弱化敏感情緒。

可哥|我發現我在採訪一個受害者的時候,我會更加希望他向我表達一些悲傷的情緒,我會預設網暴給他造成了非常大的傷害,他囙此而感到悲傷,從而對網暴事件進行批判,由此我作為一個記錄者,採訪者,就可以寫下網暴會給人造成多麼大的傷害,然後怎樣去呼籲大家停止網暴。

但事實上,當時我採訪的另外一個受訪者的反應非常平靜,他在講述網暴給他帶來的傷害的時候,從頭到尾都非常的平靜,當他講述他一天會被多少人發帖子,包括各種偷拍辱駡等等,他的反應都异常的平靜,平靜到讓我一直在去揣測他是不是在假裝, 我甚至會想他為什麼要在一個採訪當中這麼不真實。

但是在我後來下來慢慢想的時候,我發現我在一開始去質疑他為什麼如此平靜,質疑他是否在假裝的時候,其實我就預設了受到網暴的人應該難過,歇斯底里,表現出他的不滿和悲傷,我預設只有這樣才是真實合理的。

其實在整個看似很順暢的過程中,我忽略了受訪者本身被網暴的感受,一是要求他去表達自己的悲傷痛苦,其實是一件很殘忍的事情; 二是我覺得我是將這種個體受到的傷害上升到了一個對網暴事件的整體評估,用一個更宏觀的視角去概括這個問題,而忽略掉了這一個個體的痛苦。

所以這一次採訪讓我深刻覺得我的視角太過宏觀了,在採訪之前的預設也太多了,囙此我會希望被訪者說一些符合我期待的話,或者是做出一些符合我期望的反應,從而我能够去呼籲號召些什麼。 但是其實從一開始我唯一能做的,就是最真實地記錄下他們的感受和想法,用他們真實的感受和想法讓別人明白這件事,而不是把他們作為一個工具去呼籲和宣導。

Vinyl |感覺是你對對方的社會角色期待,你期待他去扮演一個悲傷的受害者。

豚豚|我還有一點想要討論,即使這件事情不是謠言,那麼這種傷害和他所應得的懲罰又是否是對等的? 在法律當中一般都會說到罪罰是要相應的這樣一個原則,它應該是成比例的。 但是在網暴的權力機制當中,這種成比例是不可能的,一定會不可避免的走向對於個人私生活的全方位的滲透,對於當事人無限度無邊界的指責謾駡。

我當時覺得一個蠻有意思的點是關於所謂的“吃瓜”,我覺得很多時候這種權利差就體現在一段敘事當中,誰的行為被描述為是可被諒解的人性,而誰的敘事不是。 比如說他在描述我的過程當中,所謂一個NTR四壘瓜的主人公行為,就是不可被諒解的; 但是這些吃瓜的人,這些窺探他人隱私的人被描述為可被諒解的。 這就是人性使然,他們的窺視欲是正當的,但是這種所謂的性欲是不正當的。

還有當他們秉持著一種吃瓜的態度要求資訊和言論自由,犧牲的是我作為個體的人權,消耗了個體的自由的邊界,這件事情是很還蠻危險的。

可哥|我感覺樹洞不管對男生還是女生,只要牽扯到情感都會走向極端化,男生就是渣男蟈蝻,女生就會被蕩婦羞辱,包括我昨天有看到有人說一個女生是雞是綠茶等等。 雖然我並不是這些事件的網暴受害者,但平時當我自己在被蕩婦羞辱的時候,我的第一反應是去證明我不是蕩婦,這就掉入了語言陷阱。 當他指責我是一個蕩婦的時候,其實我的反應該是你為什麼會指責我,你沒有權力來指責我審判我。

豚豚|我又聯想到了保護受害者視角的缺位,就會導致非常龐大的來自吃瓜羣衆的二次傷害。 它經常被忽略,一方面是由於吃瓜羣衆非常龐大,所以我們沒有辦法追責,其次是我們自己在很多時候也扮演了這樣一個吃瓜的角色。

我受到的二次傷害是非常多的,一開始在陷入到輿論漩渦當中的時候沒有去考慮到吃瓜羣衆,我覺得這是一種人的本性,他們就有這種窺探欲,我是更多的想去追責一些傳播謠言和攻擊我的人的責任。 但在這件事情過了很久之後,我再重新回看這個過程,覺得他們也必須要承擔這一部分傳播的責任。

如果說他們的對我的這種指責和語言暴力是一種直接、顯性的暴力,那麼吃瓜傳播瓜就是一種間接、隱形的暴力,並且通過所謂的“瓜”這樣的符號消解了暴力的色彩,擴大化了網暴的傷害,通過合理化不正當的私欲,間接合理化了傳播的責任。

然後還有一個是當時我在發那條澄清謠言的朋友圈之後,一個我很喜歡的高中語文老師跟我說“要强大”,這三個字非常尖利地刺痛了我。 我能够理解他的立場和他說話的脉络,但是我不能諒解這個內容本身,為什麼我們默認了這樣一種暴力是正當的,為什麼我們要合理化這種暴力?

日常生活當中的言語,本身就具有這種結構性的制約力量,這種力量比權威壟斷的暴力更隱蔽,但是它又比赤裸的暴力更廣泛而深刻的作用在每一個社會個體身上。 所以我們每一個個體消極地使用這樣一種未經反思的言語,可能已經造成一種實質上的暴力。 這種結構性的暴力是每一個人造成的。

以及公私領域分離這些都是比較現代的價值觀,但是這些價值都怎麼會讓步給了對於別人讓遵守傳統道德標準的期待,對於這樣模糊資訊隨意處理造就的人工醜聞的圍觀欲望,和對於隱私尤其是他人性生活的窺探,以及對他人可能的失德行為加以懲戒的欲望,這些都在匿名的平臺被無限放大, 但是我覺得也不應該把所有的罪責都歸咎在所謂的匿名平臺。

我非常不喜歡的一種論調是說樹洞是糞坑,樹洞是新型的微博,我並不希望在敘事當中把所有責任歸咎在所謂的樹洞上面。 在此之前我是一直非常認同這種系統會怎樣的放大激發和誘導人的一些本能化的暴力或欲望。 但是就在這件事情之後,因為我所受到都是非常具體的人對我的攻擊,所以我會更多的關注具體的人是怎樣去利用這些平臺的。 當然不可以假定人的所有行為不會受到這種結構性的因素的影響,但是也不可以免除這些人的責任。

因為個體總是有可以選擇的空間的,起碼你在某一個限度當中是有選擇的自由的,當我們有這樣一種權利和自由的時候,我們是不是可以去選擇謹慎的使用自己的權利,放慢對隱私空間的消耗,保持一點自己最基本的操守,不要去作惡,或者說盡可能的控制自己不要投入到這樣一種民粹聲討的大會中。 我覺得這起碼是你可以去選擇做到的,實際上你去貼大字報,進行全民的道德審判,投靠民粹召喚鐵拳這件事情是非常容易的,但是當你有覺知,有選擇的權利時,是不是可以考慮如何减少這些東西?

2

理想的公共討論空間

Vinyl |你們有沒有設想過一種理想的公共領域或者說公共討論的空間?

可哥|其實我理想的一個公共討論空間更類似於symposium型,或者說類似於一個討論會,大家坐在一起。 我希望是面對面的,因為我覺得一旦網絡失去了聲音、動作、表情等等,在傳譯方面僅僅通過文字很容易造成一些偏差。

而且我覺得針對公共議題來說,如果是匿名的話,就一定無法避免地會出現發言者責任的缺位,囙此我覺得如果實名的公共討論會更健康。

但我覺得如果放在樹洞上的話,第一點就是大家不要再匿名了,你可以實名地發表出你自己想要發表的觀點,實名的說出自己想要表達的想法,對自己的言論負責,這是讓樹洞走向一個更加健康的空間必不可少的第一步。

並且大家不管是在發表各種言論觀點,還是要掛人等等之前,其實最重要的一點是我希望每個人都可以把人當成人來看待,不是當成一個個瓜,也不是當成一些極端的標籤,男權女權、蟈蝻還是田園女權等等,大家都把人當成人看待,我們的樹洞,我們的網絡生態,我們每個人的生活其實都會好很多。

謝寶|我理想中的討論公共事務的,適合於學校的空間,是一個封閉型的貼吧,且它的用戶者要跟現實中的人實名掛鉤,我希望它是即時的,非匿名的,有中心的討論。 中心主要指的是有聚焦的討論主題。 如果真的想好好討論一個事情的話,貼吧裡面就會有管理員,把這跟這個事情無關的人為鑒別出去。 不過由管理員來鑒別就又會引入一重權力機制,一旦出現一個權利,就會有一定的權利擴大和氾濫的風險。

我覺得先前的匿名平臺制度建設還是不够。 我們無法形成一個權力受約束的,有高效管理的組織。 我們要有一個權力去管理樹洞,但是這個權力怎麼設計是個很大的問題,平臺需要一群受到所有人認可的高效管理者。

雖然我現在已經退出樹洞了,但我退出樹洞主要原因是我能力不足,第一我不能够很好在樹洞生存下去; 第二我也很難去改變樹洞; 第三就是說我覺得退出樹洞能給我生活减少很多麻煩。 但是我依然衷心希望樹洞可以變得更好,希望中大內地生能有一個很好的討論平臺,我現在是在逃避,我覺得理想中的這個平臺還沒有出現,但我覺得這確實是一個很值得思考的話題。

豚豚|我覺得因為樹洞現在的現狀令人失望而不去看樹洞,這在現實操作當中是一個能够有效减少你接觸負面的情緒和資訊的管道。 但是我個人認為如果我們都希望構建一個更為平等或者理想化的對話空間和公共討論空間的話,我們就不應該逃避現狀當中的一些問題。 這個平臺的搭建,公共空間的構成和維護都需要我們所有人共同努力。

不僅是樹洞,對於更大範圍的我們如何構建更好的網絡生態,構建更好的公共話語空間,如何使個體行為和制度的互動能够達成我們所希望的狀態,都是我們需要去共同面對的話題,也是現代後現代社會一個永恒的命題。

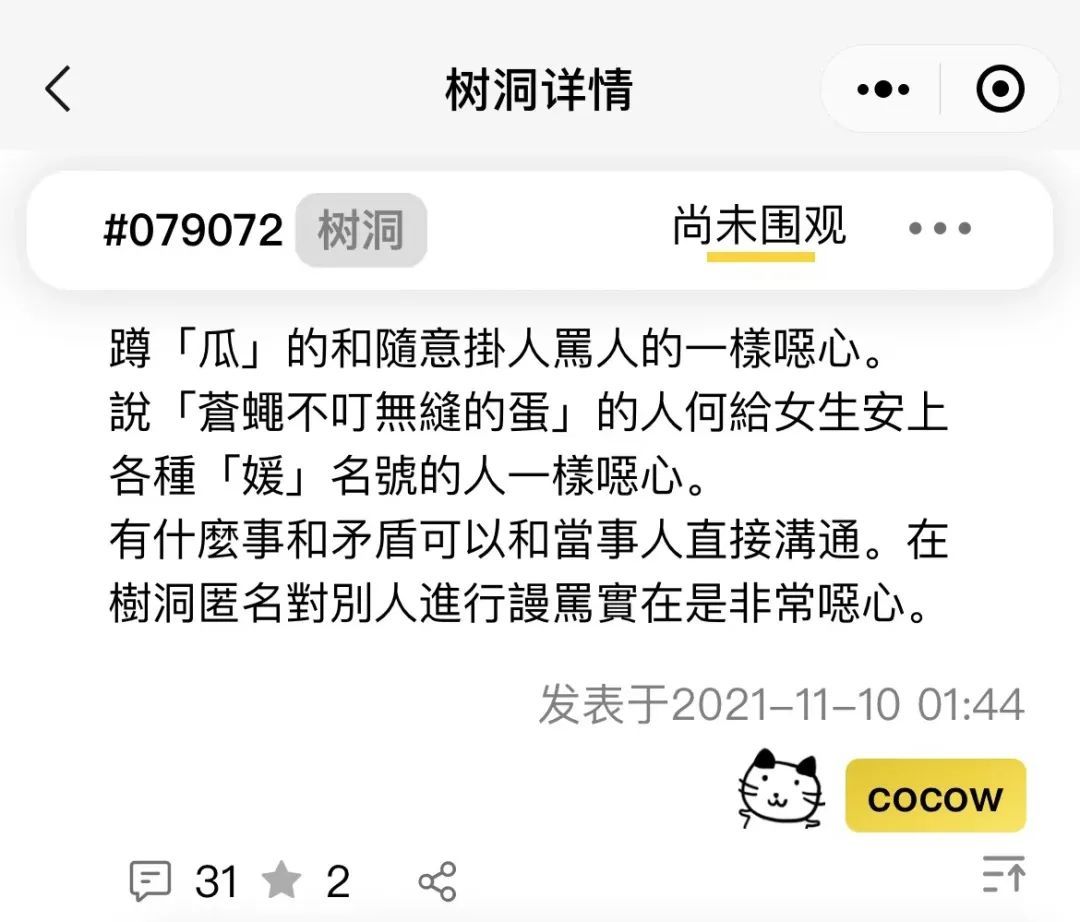

(文中提供的樹洞截圖均經發佈者同意)

文| Vinyl

審稿| Nicole

圖|來自截圖

微信編輯|張宇軒

matters編輯| Gigi

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐