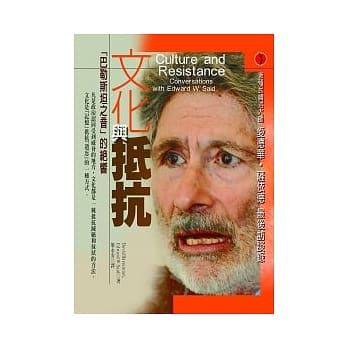

尋找方案與保存記憶:讀薩依德《文化與抵抗》

本文首刊於微批,特此致謝

連結:https://paratext.hk/?p=3302

「脈絡」或「學術」之類的詞彙,常常被視為一種與社會不太相關的、封鎖在學院高牆內的物品。很少有人會認為:歷史檔案的梳理、學術研究能夠帶來交流與影響力,甚至比兩個國家間政治上的談判,更有希望帶來和平。薩依德《文化與抵抗》卻可以帶給我們一些新的想法。

《文化與抵抗》是薩依德(Edward W. Said)最後的訪談集。書中以年代排序,收錄了自1992年至2003年──薩依德逝世的七個月前,他關於巴勒斯坦議題的六場訪談。其中,一個核心問題貫穿了全部訪談:「如何抵抗不義?」不僅僅是遭受不公平的暴力,甚至連求救的呼聲也被扭曲、擠兌與掩埋時,我們還能如何維繫變革的想望?照薩依德的說法:關於在苦難中堅持希望,「文化」,扮演了一個關鍵的角色。

文化,可以是一種抵抗遺忘的方法。本書的最後一章〈在勝利的集合點〉描述說:在巴勒斯坦人連生存都岌岌可危的處境中,巴勒斯坦人透過電影、戲劇、詩歌等,維繫著他們的認同感。抵抗世界完全抹去他們的痕跡。但除此之外,文化還有另一面向:在不公義的受苦情境中,它還有「分析的力量」。透過文化,我們將「敵人」放回他們的歷史脈絡之中觀看,質疑「敵人」對自己的官方論述,但也鬆動我們對他者的既定印象。在現況中,文化有可能與我們一同尋找新的路徑。

知識能扮演什麼角色?

這本書以年代排序訪談,其中一個優點在於:讀者也能感受到外在情勢的漸漸緊張,與薩依德的觀點變化間活生生的互動。當然,薩依德有他一貫的理念與堅持,那就是應當為「他者」留下空間,不論是對於巴勒斯坦人或是對於以色列人。但是,以巴間緊張的局勢,似乎也讓知識份子的可發揮空間愈來愈小。究竟,知識能夠在社會中扮演甚麼樣的角色?

一個方式是透過教育與資訊傳播,從個體開始改變人的思維。薩依德本身作為大學教師,以他自身為例,薩依德論述道:除了帶給學生值得認識的作者外,關於「批判性閱讀」能力的習得,也非常重要。他說:「沒有任何書是憑空迸出來的。」因為,書原來的材料與成書後的內容,都是作者一系列選擇的結果。因此,可以不只把書當成自給自足的個體,而是把書放入作者與社會之間,觀察其中的互動關係。在這個過程中,我們將會發現:文本總是走出自身,與其他文本發生關聯;讀者也可能受其撼動,將原先視為理所當然的「國界」、「概念」等,放回其歷史性的脈絡中思考。

知識的另一點重要影響是:它可以引起交流、討論與對話。薩依德並不因為反對以色列政府的作為,便拒絕閱讀與傾聽以色列人的論述。也因此他觀察到:新一代的以色列歷史學家,透過對以色列地、巴勒斯坦地史料的爬梳,也重新審視了其政府的國族論述。在以色列群體中湧現質疑官方論述的可能性。雖然這樣的辯論仍然侷限在猶太人/以色列人之間,並沒有引入巴勒斯坦人的觀點。但薩依德強調說:重點不在於批判這一辯論的侷限性,而是應該憑藉這樣的形勢,把更多的人引進討論之中。特別是在政治上的談判不斷受挫的情況下,巴勒斯坦人或可積極與以色列人對話,彰顯出不論在歷史或是當下,巴勒斯坦人也生存在同一空間的事實。

文化與抵抗的策略

不論抵抗的具體策略為何,增加交流與資源,必定是堅持下去的重要基礎。在〈單一國家方案〉訪談(本書第一章)中,薩依德就談到了「巴勒斯坦人的孤獨感」。除了巴勒斯坦人受到以色列政府生活中、出國關卡等種種限制外,也極少有阿拉伯人願意來到巴勒斯坦。原因是在於阿拉伯人「以此(拒絕進入以色列及巴勒斯坦)作為支持巴勒斯坦人」的一種象徵。但是,這一作法實際上的影響是:巴勒斯坦無法從阿拉伯國家得到醫療、教育等援助。薩依德強調:入以色列國門並不是與不公義妥協;相反,是借道以色列以進入巴勒斯坦,是一種與巴勒斯坦人站在一起的宣示。

雖然為了幫助他人,我們必須有適度的轉圜空間。但是,抵抗的另一策略也在於:糾正不義、不真實的官方論述。以色列政府透過教育與媒體,把原本定居在同一片土地的巴勒斯坦人稱作「游牧民」,以此合理化以色列軍隊趕走巴勒斯坦人的行徑。並且也抹殺了為了得到居住地,軍隊驅逐與殺害巴勒斯坦人的事實。然而,不論巴勒斯坦人如何痛恨以色列政府的作為,但這卻必須與作為新定居者的「以色列人」分別看待。事實上,他者/以色列人也已經居住在同一片土地上。爭取以色列人民的良知,絕對是巴勒斯坦人得到自由的必經之路。因此在薩依德看來:巴勒斯坦人與以色列人二民族的歷史,早已交織在一起,其實也是「同一片土地」的歷史。所以薩依德也說:「關鍵的不只是研究歷史,還要研究地圖和地理學」。以此喚醒人的良知,還給「他者」具體的歷史與空間。

除了爭取他人支持外,巴勒斯坦人的努力證明了:即使在艱困的環境中,也可能將族群記憶保留下來。在書中最後一章,薩依德論述道:巴勒斯坦人由於沒有中央政府,因此,也沒有官方論述與有組織的記憶。但是在民間,幾乎每戶人家都保存著舊信、老照片、舊剪報等,它們留了下來並見證前一時代人們的生活。物品之外,語言也發揮了保留身份認同與族群情感的功效。每個人的語言都與交談者有所聯繫,在一個人的交談歷程中,他的語言與習得語言的對象(如撫養者等)既相關又不同;也將過去的痕跡帶往未來。再者,記憶不只保存在族群之中,也應該將人們受苦的歷史散播出去;如薩依德所說,一個最直接的原因是:「因為它是個隨時都有可能消失的故事」。知識份子的責任之一在於:透過故事傳遞苦難,提醒人們:我們談論的不是某種抽象的東西,而是會受傷、會被殺死的「人」。

在書中收錄的六場訪談,愈到後面,我們可以看出薩依德對代議民主現狀的失望。關於這點:「文化」也是我們撼動既存體制的關鍵之一。依據薩依德的觀察,他發現:代議民主政府雖政策與執行皆有諸多缺陷,但藉由媒體傳播,暗示持異議者都是「街頭」(the street)、野蠻人、次人,因此他們的抗議與「一般民眾」並不相關。透過媒體的力量打壓異議,使民眾在諸多資訊的轟炸中,難以反思政府的施政。並且,在野黨完全被吸納進體制中,無法發揮其對立面的功能。因此,薩依德認為:資訊的傳播與政治非常相關。為了矯正代議民主政府的軌道,似乎應先扭轉媒體的論述,喚起民眾的批判意識。在大學、教會、工人運動等集體中,仍然留有傳遞真相與重建對立面的可能。

為他者留下空間

讀完這本書,知識份子將更感覺到現實的艱困。但正如薩依德在書中不斷強調的:「書」與「人」,都出現在一個具體的空間與脈絡中。薩依德批評阿拉伯的知識份子說:阿拉伯國家少有民主,除了政府獨裁外,與知識份子缺乏公民觀念也有關係。知識份子常常把希望寄託在國際政治的變化,對身邊的鄰舍/敵人卻毫無研究的興趣。但是事實上:只有以和平的方式爭取更多人民,才可能建立更長遠、健全的體制。薩依德說,受壓迫者要帶給鄰舍/敵人一個和平的訊息:「我們住在這裡,你們也住在這裡,這是無法否認的。你們必須找出你們過去的真相,找出我們過去的真相。」

這也就是薩依德一直提到的:為「他者」留下空間;並且,還要向敵人的良心呼籲:「為他者留下空間!」因此,他一直強調「一九四八」這個年代的重要性。1948年,以色列人驅逐並拒絕讓逃離戰火的巴勒斯坦人返鄉,八十萬巴勒斯坦人從此再也無法回故鄉定居。在薩依德逝世的二十年後,正如他所預見的:只要以色列政府不願意承認「1948年」,不願意承認巴勒斯坦人本來就生活在同一個空間中;政治上的談判總將難以生效。