潘朵拉的檔案之一|檔案世界的根本邏輯 1/2(讓愛發電第二季)

計劃中的第一篇文章〈檔案世界的根本邏輯〉比原定篇幅長了許多,因此分成兩段刊出。今天刊出的第一段主要討論一般人直觀理解的檔案,並以一筆特定的史料做較詳盡的舉例說明,下次刊出的第二段則是關於檔案員的檔案世界。

今次內容大要

引言:海牙國家檔案館「格子事件」

1602 年荷蘭聯合東印度公司設立特許狀哪裡找?

為什麼使用檔案需要了解建檔的邏輯?

後記補充:給台灣讀者關於海牙國家檔案館內台灣相關史料的說明

海牙國家檔案館「格子事件」

歡迎打開潘朵拉的檔案。今天我們訪問的是荷蘭國家檔案館策略顧問、阿姆斯特丹大學檔案學教授燕鴴什。在正式進入主題之前,燕鴴什要跟大家分享一則海牙國家檔案館內發生的小故事。

燕鴴什回憶,這事件大約發生在 2009 年或 2010 年秋天。當時他正以萊頓大學檔案學教授的身份,在國家檔案館內給學生上課。那天他們擠在一間有點小的會議室,七八個學生圍繞方形會議桌而坐,燕鴴什則站在一個畫著格線的大型紙板前。那個用立架支撐著的大紙板就是他們當天的臨時黑板。

「那天我們在談分類的概念。這個概念好像很平常,大家都懂,但其實大家思考得都很少。那天我要求學生,就從那間會議室裡現有的東西開始,每個人提出自己的分類,我們來比對一下大家的分類有什麼異同。」

說起來那間會議室裡沒有什麼東西。有牆壁,有地毯,有桌子和椅子,有教授還有學生,學生帶了一些東西進入會議室,如背包紙筆等等,教授站在一個大紙板前面,手裡有一枝黑色的白板筆。此外角落裡還堆著一些紙箱,連燕鴴什也不知道裡面裝著什麼。

「完蛋了,我那時候這樣想。」燕鴴什回憶,「現場的東西不多,再加上學生意興闌珊,大概不會有人提出任何分類了。又要我一個人講四十五分鐘的話!」

但大出燕鴴什的意料,竟然有個學生表示可以就這空間提出一個分類,而且那個分類乍看之下非常奇怪——這位學生將燕鴴什、立在他背後的大紙板、另一個學生及其筆記本總共四樣歸為一類,其餘室內的所有人與物歸為另一類。

「分類標準是什麼?」被歸類的同學追問。

「格子。」提出分類的學生回答,「燕鴴什先生穿格子襯衫,你也穿格子襯衫,那個紙板有畫格線,你的筆記本也有格線。你們四個是一類。不過格子的類型不大一樣,所以這一類的四個成員也有差異。紙板和筆記本可以算入同一個子類,你和燕鴴什先生分別自成一個子類。」

那天下課後,提出格子分類的學生靠過去,低聲問燕鴴什:「請問您有不是格子花樣的襯衫嗎?」

「啊?有啊。」燕鴴什對這問題頗感納悶。

「是嗎?那要不要考慮偶爾也穿不是格子的襯衫?」學生笑咪瞇的說,「這個學期不論任何時候在哪裡見到,您穿的都是格子襯衫呢。」

「那之後我大概有一整年的時間完全不穿格子襯衫。」燕鴴什兩手一攤,「餘味不佳,好像被人看透。」

這是十年後燕鴴什對那起發人深省的「格子事件」的追憶註解。不過他不是為了閒話課堂而提起此事。

「分類是有意識、有目的的活動。」他進一步解釋,「檔案就是這樣一種東西。如果你踏進檔案館,卻不知道面對的檔案是按照什麼邏輯建立起來,你就沒有辦法從裡面調閱任何東西。圖書館可能是最接近也最為大家熟悉的例子。不知道圖書分類的話,你也就不知道向哪裡找書。」

「請問當初你那個學生做格子分類的目的又是什麼呢?」我插嘴問道。

「應付教授啊!這還用問嗎?」燕鴴什像看笨蛋一樣看著我。

當然,自從電腦和網路普及以後,查詢資料的邏輯已經有了很大的改變,但那是檔案使用層面的問題,並不直接影響檔案的建構。這麼多世紀過去了,建檔活動(archiving)依舊是高度目的性的活動。

知道這一點之後,我們就從這裡展開今日的話題。

⇩ 海牙國家檔案館的檔案架(檔案庫不對外開放)

假如你沒事找事想進檔案館

設想你是一名歷史愛好者,剛好有機會到荷蘭旅遊。你在海牙四處閒逛,造訪了海牙內庭,瞻仰了國際法院和常設仲裁法院所在的和平宮,逛過茅里斯之家藝術博物館,就在踏進海牙主火車站要搭車前往別處時,赫然發現國家檔案館就在主火車站旁邊。

你想起在書中讀到過,荷蘭從十六世紀末開始,和西班牙帝國打了長達八十年的獨立戰爭,而他們之所以能夠撐過這場前現代的超限戰,都要歸功於荷蘭聯合東印度公司在海外的商業活動。當然從今天的角度看來,荷蘭人是靠著剝削世界彼端的人群和資源,來成就自己的建國事業,不過暫時撇開這一點不談的話,你倒想進國家檔案館看看那航海貿易年代留下的文件。

你知道荷蘭聯合東印度公司(VOC)是世界上第一家跨國股份有限公司,當年獲得荷蘭國會特許在海外從事壟斷貿易,不僅活動範圍廣大,還被授與一部分的國家權力,甚至可以在海外宣戰媾和締結條約。你想看看當初那份不得了的特許狀,也算到此一遊瞻仰歷史,於是你就踏進了這棟建築不怎麼樣的國家檔案館。

⇩ 燕鴴什:「這建築委實不怎麼樣,是 1980 年代的構想和風格,東一塊西一塊像樂高積木一樣,不過這倒是給我們漫無止盡的檔案創造了相當的收存空間(我們的檔案總長已經逼近兩百公里了)。如果你正面對著國家檔案館,那麼海牙主火車站就在緊鄰的右手邊,你的左手邊是荷蘭國家圖書館,跟國家檔案館有天橋相連。」

⇩ 燕鴴什:「任何人都可以進入國家檔案館,裡面的空間相當友善。坦白說,若你只是走路走累了,想進去坐一下我們納稅人出錢購買的沙發,也不會有人有意見。我還見過途經的穆斯林來不及抵達定點,禱告時間就到了,索性跑進大廳行禮如儀。我們光潔的地板相當適合這項活動,而且夏天有冷氣,冬天有暖氣,歡迎大家進來。」

然而好時光到此為止。你雖然進了國家檔案館,卻不知道怎樣才能見到那大名鼎鼎的特許狀。詢問櫃台之後,你把皮包、外衣等所有衣物收入寄物櫃,按照規定程序進入檔案館的閱讀室,然後就只能面對那許多檔案清冊發愁,且不說那些清冊都是荷蘭文,就算你懂荷蘭文吧,那些清冊的內容也像有字天書,旁邊的編碼更是令人頭昏腦脹。

於是你詢問坐在旁邊似乎是荷蘭人的某位研究者:「請問,荷蘭聯合東印度公司的檔案在哪裡?」

這位仁兄很幫忙,運用他的知識幫你找到名為《1602-1795 聯合東印度公司檔案清冊(1811)》的檔案清冊,編號 1.04.02。

「這個 1811 的意思,」荷蘭老兄好心解釋,「是指這個清冊是 1811 年的檔案員建立的,不是 1602-1795 年之間的檔案員建立的。」

現在你有荷蘭東印度公司的檔案清冊了。然後呢?難道要從第一筆檔案資料開始逐個檢查嗎?這些資料應該很多吧?

「請問一下,」你又問好心的荷蘭老兄,「東印度公司的檔案有多少啊?」

「有 1.2 公里喔。就是所有的文件放在一起,長度是 1.2 公里。」

這讓你立刻氣沮了。「我怎麼可能看得完 1.2 公里的檔案呢?」

「你要找什麼呀?」

「1602 年國會發給東印度公司的特許狀。」

荷蘭老兄十分詫異,「那就是第一筆資料啊!就算你從頭開始找也找得到哇!」

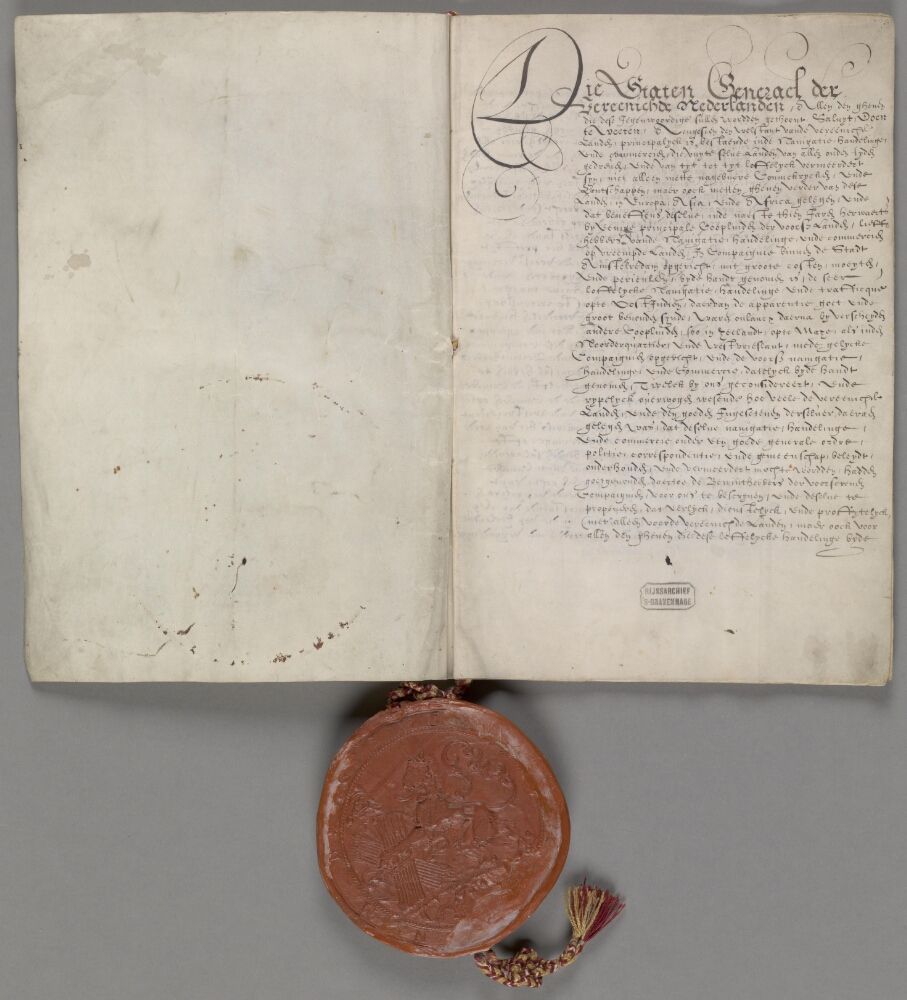

下圖就是你要找的「1602 年國會所發給為期 21 年東起好望角西到麥哲倫海峽的排他商業活動特許狀」,檔案編號 1.04.02 1,果然是這個檔案的第一筆資料。但是荷蘭老兄如何知道這筆資料是檔案中的第一筆呢?(假設他沒有記憶檔案清冊的癖好)

⇩ 1.04.02 1

1602 年國會所發給為期 21 年東起好望角西到麥哲倫海峽的排他商業活動特許狀

建檔邏輯何在?

前情提要|燕鴴什認為「最具代表性的關於檔案的故事」

事情發生在法國大革命的時候。你知道的,法蘭西人都是瘋子。一開始這些暴徒燒毀了大量統治階級的東西,包括檔案,因為那是他們要唾棄的權力的象徵。但是燒著燒著情況就不對了。有人想到,再這樣燒下去,他們荼毒人民的證據都要被燒完了。沒有他們暴虐的證據,我們造反的正當性在哪裡呢?於是暴徒們又開始熱心的保護檔案了。現代國家檔案館的概念就是這麼誕生的,跟很多其他的東西一樣,誕生在法蘭西暴徒的手裡。從檔案學的角度來看,檔案自始至終都是透過歷史書寫來正當化權力的工具。

每個檔案的建檔邏輯都不一樣,不過現代的檔案概念來自法國大革命時期萌芽的國家檔案概念,因此我們用最簡化的方式可以說,檔案往往是機構的檔案,機構的邏輯往往決定檔案建構的邏輯。

那麼,為什麼荷蘭老兄知道那是第一筆檔案資料呢?假設他並沒有把清冊的內容背起來,那應該是因為他了解這個檔案的邏輯,用簡單的推理也能夠得到結論。

荷蘭東印度公司檔案,顧名思義,就是該公司營運活動所留下的文書紀錄,因此這些文書保存下來的方式必然和公司的運作方式密切相關,1811 年的檔案員建構這個檔案的時候,也大體維持著這個邏輯。

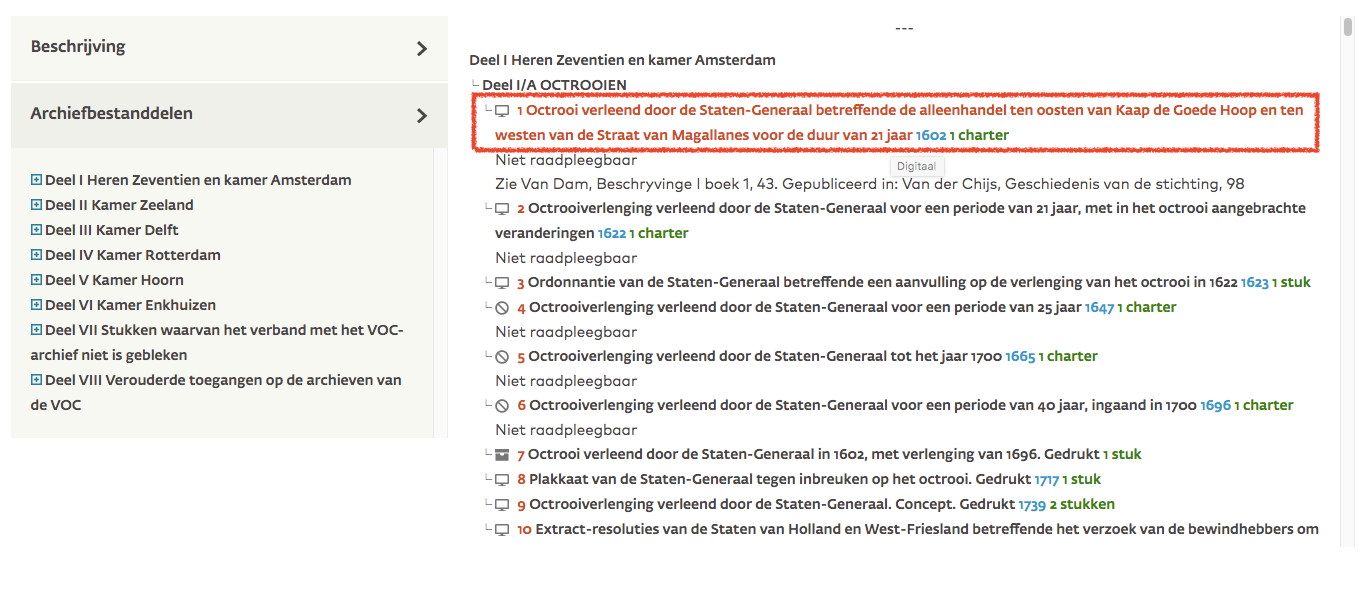

⇩ 接下來我們用國家檔案館線上查詢系統加以說明。首先我們進入編號為 1.04.02 的《1602-1795 聯合東印度公司檔案清冊(1811)》。左側是八個主要分類,右側是按編號排列的檔案項目,用紅色框起來的第一筆資料就是 1.04.02 1「1602 年國會所發給為期 21 年東起好望角西到麥哲倫海峽的排他商業活動特許狀」。

仔細一看,左側的八個主要分類是:➀ 十七董事與阿姆斯特丹商會、➁ 熱蘭商會、➂ 台夫特商會、➃ 鹿特丹商會、➄ 侯恩商會、➅ 恩克豪森商會、➆ 與東印度公司檔案無關的文件、➇ 東印度公司檔案已過時條目。

➆ 與 ➇ 顯然接近「其他/雜類」,重點是前面的六個分類,清楚顯示檔案文件是以商會為歸類的基礎,不過我們還不知道這指的是發出文件的商會,還是收到文件的商會。像這些細節,就是歷史研究者進行檔案研究工作之前必須先做好的功課。

那麼,想來我們友善的荷蘭老兄知道這些商會指的是收到文件的商會。既然第一類是荷蘭東印度公司「十七董事與阿姆斯特丹商會」,特許狀又是十七董事代表公司自國會領受,那麼這特許公司成立的文件,不就理所當然應該被列在第一筆嗎?

當然,這是我們設計的一個情境,只是為了方便大家理解。事實上,你想要在國家檔案館調閱這份特許狀,不必在閱讀室裡尋找好心的荷蘭老兄,只要在櫃台詢問就好了。你會立刻得到一個答案:「十七世紀聯合東印度公司檔案禁止調閱。不過你可以去閱讀室讀微膠卷。」

你倒也不必聽到微膠卷的惡名就跑,因為這筆資料是重大史料,雖然如查詢頁面所示,屬於不可調閱(niet raadpleegbaar)資料,但已經被數位化(digitaal)並且開放免費下載高解析影像了。

然而,並不是所有龐然檔案都已經被數位化,還有方便的檢索系統可用,研究者往往還是得把寶貴的時間花費在浩瀚的清冊之間,因此想要好好使用一個檔案並不落個白費苦心的下場,就必須先熟習檔案的構成邏輯。

以上就是一般的歷史學家和檔案館之間的關係。檔案館以一定的邏輯建檔收存歷史學家們關切的史料(這些史料不一定是文件,也可能是繪畫、雕刻、器皿或任何想像得到的物件,就看當初蒐羅者的高興),但檔案員建檔時並不考慮歷史學家的學術興趣。他們考慮的是如何以有效的方式,達成他們檔案活動的主體想要達成的目標。以目前國家檔案館內的檔案員來說,他們很大一部分的工作,在於處理政府機關所產生的官文書。作為行政部門的一環,國家檔案館必須按照國會的立法,以一定的方式收集並保存政府官文書。

換句話說,檔案員眼中見到的檔案館,和歷史學家很不相同。在下半段的文章裡,我們將藉由燕鴴什跨歷史學和檔案學的經歷,進一步討論這兩者之間的差異。期待再相會。

附錄

燕鴴什給台灣讀者的補充小說明:關於海牙國家檔案館內的台灣文書

海牙國家檔案館的聯合東印度公司檔案裡,有許多與台灣有關的文書,但跟許多人以為的相反,這些文書往往不是最初在台灣做成並由台灣寄出的文書。荷蘭東印度公司是個龐大的殖民體系,十七世紀台灣大員商館的長官和阿姆斯特丹的公司董事之間沒有直接的通訊管道。大員長官要就島上事宜有所報告,只能寫信給巴達維亞(今印尼雅加達)的東印度公司總督。有些時候總督覺得大員長官信中所談相當重要,必須對公司董事報告,那麼就會在巴達維亞做成新的文書,寄往阿姆斯特丹。在很少的情況下,總督會將原先大員長官寄來的信件附隨寄往阿姆斯特丹,但即便是這種情形,送去阿姆斯特丹的也不是大員長官親筆所寫的那封信,而是巴達維亞的書記按照原信做成的抄本。至於大員長官寄給總督的信件,如果有保存至今的話,最有可能被收存於雅加達的印尼國家檔案館。

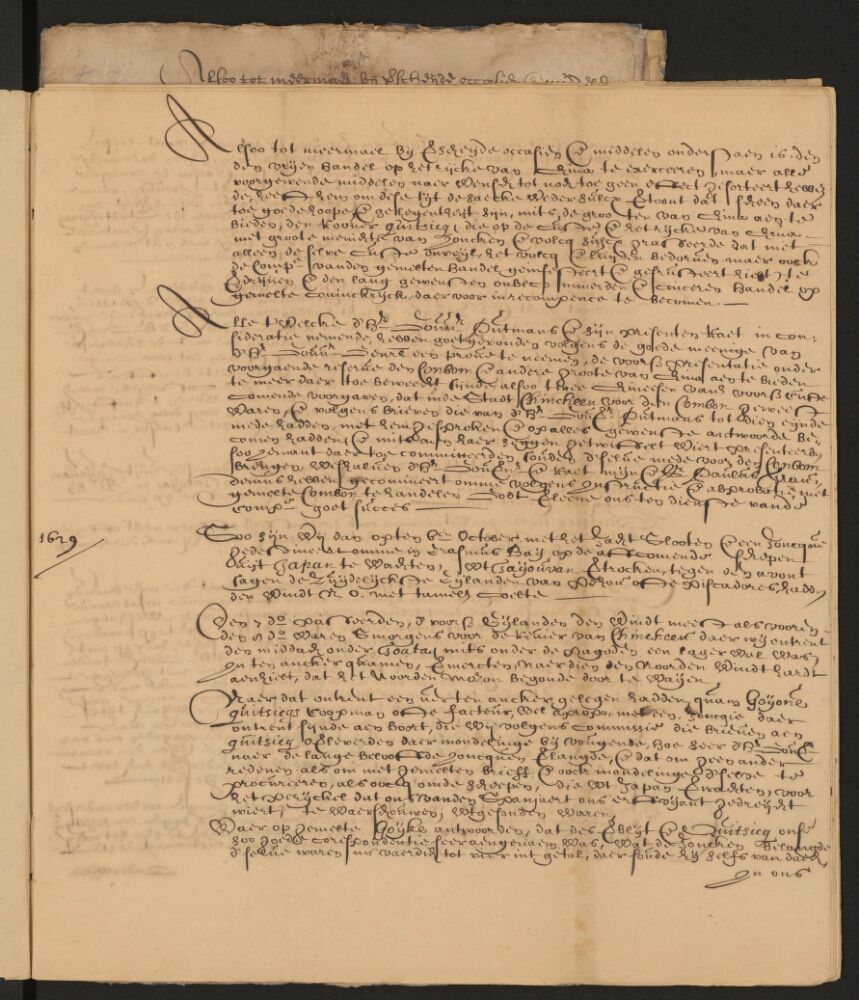

⇩ 下圖為聯合東印度公司檔案編號 1.04.02 4870 的第一頁,檔案員在檔案清冊中做出的描述為:「1629 年商人 Gideon Bouwens 和 Paulus Traudenius 寄往中國時保留的日誌副本,一件」。

主講簡歷

燕鴴什 Dhr. prof. dr. K.J.P.F.M. (Charles) Jeurgens

現任|荷蘭國家檔案館策略顧問、阿姆斯特丹大學檔案學教授

曾任|萊登大學檔案學教授;荷蘭代理國家總檔案員;國家檔案館選擇與鑑定部主任;國家檔案館研究部主任