《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第1章第Ⅰ節:吾皇吾民

第一部 舊制度下的俄國

第1章 王朝

Ⅰ 吾皇吾民

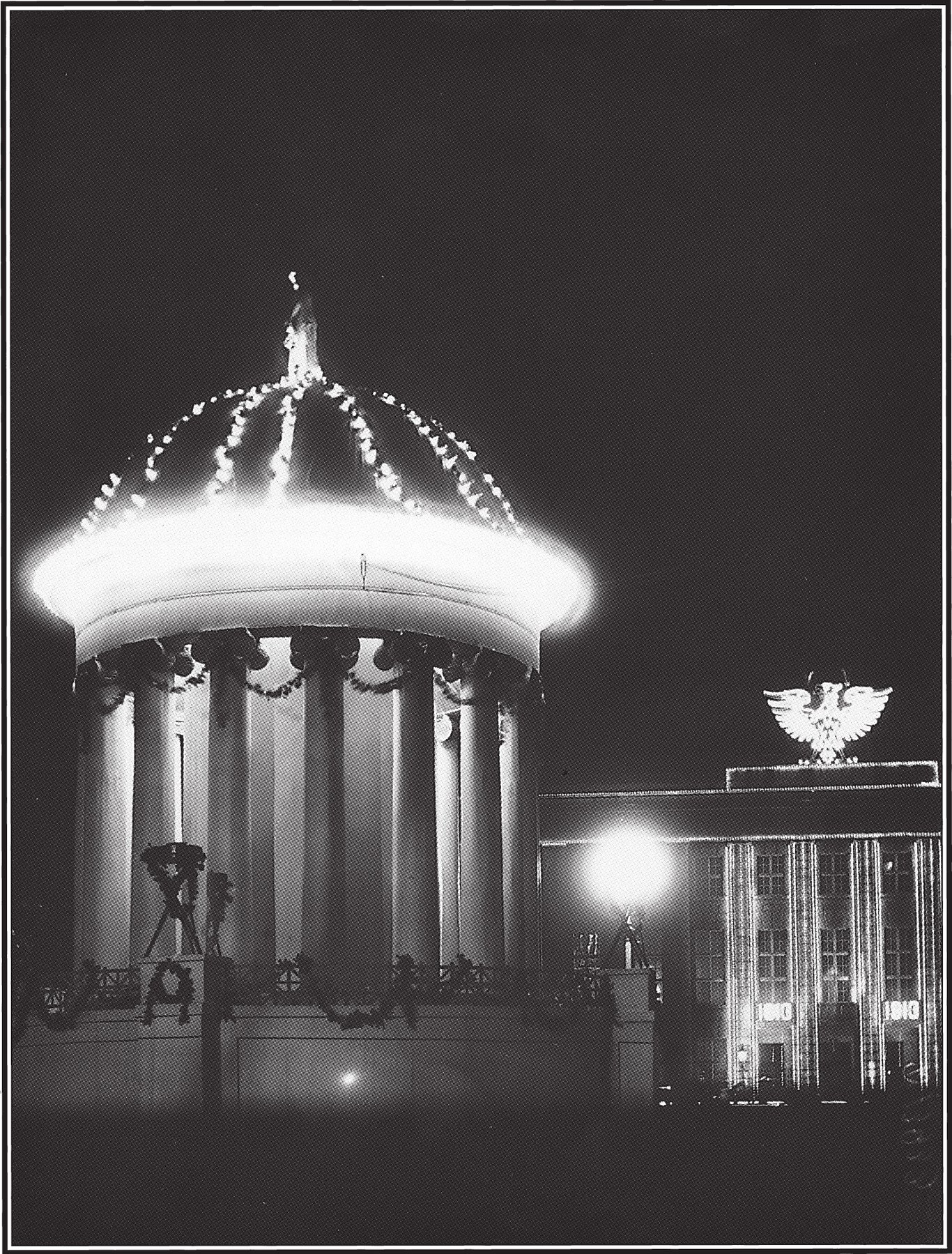

1913年2月,一個寒風習習、陰冷潮濕的早晨,聖彼德堡隆重慶祝羅曼諾夫王朝統治俄羅斯三百周年。幾個星期以來,人們一直在談論這樁千載難逢的大事,每個人都認為,這會是他們有生之年看到過的最為宏偉的景象。威武雄壯的王朝將以前所未有的氣勢方式展現在世人面前,盛況空前。眼看慶典日益臨近,首都的大飯店裡住滿了來自俄羅斯帝國邊陲的政要:波蘭和波羅的海地區的公爵;格魯吉亞和亞美尼亞的大祭司;中亞的毛拉和酋長;布哈拉的埃米爾和希瓦的可汗。城市裡熙熙攘攘、遊人如織,而冬宮周圍衣冠楚楚的散步者此時發現,他們的人數遠不及那些邋裡邋遢的群眾——頭戴帽子、穿著長袍的農民與工人,包裹頭巾、衣衫襤褸的婦女。涅瓦大街發生有史以來最嚴重的交通堵塞,電車和馬車、汽車和雪橇擠作一團。主要街道裝點成皇家的白藍紅三色;雕像披掛上花環和緞帶;銀行和商店的外牆上懸掛著歷代沙皇的畫像,可以追溯到王朝的創始人米哈伊爾。到了晚上,有軌電車上方一排排彩燈亮起,上面顯示“天佑沙皇”字樣或羅曼諾夫雙頭鷹,以及日期“1613-1913”。許多外地人從未見過電燈,他們舉目觀瞻,驚奇地撓著頭。城裡到處都是燈的海洋——圓柱、拱門和方尖塔。喀山大教堂前搭起一座白色的亭子,裡面供滿香火、鳳梨和棕櫚,在俄羅斯冬日的天空下瑟瑟發抖。

慶典開始了,首先在喀山大教堂舉行莊嚴的感恩禱告,由專程從希臘趕來的安提阿牧首、三位俄羅斯大主教和來自聖彼德堡的五十位神甫主持。在兩個帝國騎兵中隊和身穿黑色長袍、頭戴紅色高加索帽的哥薩克騎兵拱衛下,皇室家族乘坐敞篷馬車從冬宮出發。這是自1905年革命以來,沙皇第一次騎馬出現在公眾視野面前,員警也不敢大意。沿路兩旁站著身穿羽毛飾帽和腥紅色制服的禁衛軍,個個高大挺拔、英姿颯爽。軍樂隊演奏國歌,士兵們在車隊經過時高喊“烏拉!”。在大教堂外面,來自城市各區的宗教遊行隊伍一大早就開始聚集。黑壓壓的人群中,十字架、聖像和幡旗林立,當馬車駛近時,人們齊齊跪下。大教堂內站著俄羅斯的統治階層:大公和公爵、宮廷成員、參議員、部長、國務委員、杜馬議員、高級公務員、將軍和海軍將領、省長、市長、地方自治會領導人和首席貴族。幾乎沒有一個人胸前沒有一排閃亮的勳章或一顆鑽石之星;幾乎沒有一個人胯下沒有一把寶劍。在燭光的映射下,一切都流光溢彩、熠熠生輝——銀色的聖像間壁,祭司鑲嵌著寶石的冠冕,以及水晶十字架。當儀式進行到一半時,兩隻鴿子從穹頂的黑暗處飛下來,在沙皇和他兒子的頭頂盤旋了好一陣。尼古拉被祥瑞肅穆的宗教所感動,把這解釋為上帝賜福于羅曼諾夫家族的象徵。

這一天同時是公共假日,工人區的工廠因此關閉。窮人們在市政食堂外排起長龍,那裡提供免費的飯菜以示慶賀。當鋪受到人群的圍攻,因為傳言說有一項特別豁免令,允許人們無息贖回他們貴重的抵押品。當這些傳言被證明是假的時候,民眾變得憤怒了,好幾家當鋪的窗戶被砸碎。婦女們聚集在城市監獄外,希望她們的親人能成為慶祝三百周年而特赦釋放的2,000名囚犯中的一員。

下午,大批人群湧向市中心,參加期待已久的“大型實景聲光秀”活動。沿途有小商販出售杯裝啤酒、餡餅、羅曼諾夫旗幟和紀念品。公園裡還舉辦集市和音樂會。隨著夜幕降臨,涅瓦大街被擠得水泄不通。每個人都抻長脖子,抬頭仰望。天空被煙花和燈光點綴得五彩繽紛,這些燈火在城市中縱橫交錯,掠過屋頂,在重要的紀念碑上停留片刻。漆黑的夜空下,海軍部的金色尖頂像火炬一樣烈烈燃燒,冬宮被尼古拉二世、彼得大帝和米哈伊爾·羅曼諾夫的三幅巨型肖像映照得璀璨奪目。

皇室家族還在首都開展為期一周的慶祝活動。冬宮舉辦豪華的招待會,政要們在音樂廳向尼古拉和亞歷山卓行曲膝禮,排隊的長龍穿過國家賓館。貴族議院舉行了一場極盡奢華的舞會,沙皇夫婦攜他們的長女奧爾加出席,這是她首次參加社交活動。奧爾加與薩爾特科夫親王一起跳了波洛內茲舞,親王因忘記摘下帽子而引起軒然大波。在馬林斯基劇院,格林卡的愛國歌劇《為沙皇獻身》盛大公演,該劇再現了農民蘇薩甯的傳說,他救了第一位羅曼諾夫沙皇的命。據英國大使之女梅里爾·布坎南說,層層疊疊的包廂“閃爍著珠寶和頭飾的光芒”,身穿猩紅色制服的宮廷官員坐滿大堂,沙皇到來時,他們起身接駕,“像一片罌粟花海一樣”迎風搖擺。尼古拉的前情婦瑪蒂爾達·克謝辛斯卡婭複出,在第二幕跳起了瑪祖卡舞。但是,當晚最轟動的要屬男高音列奧尼德•索比諾夫的無聲表演,他代替夏裡亞賓飾演米哈伊爾·羅曼諾夫,率領一支宗教隊伍走過舞臺。這是羅曼諾夫沙皇的形象歷史上第一次(也是最後一次)出現在帝國劇院的舞臺上。

三個月後,在五月異常炎熱的一天,皇室家族進行了一次羅曼諾夫朝聖之旅,地點是與王朝建立有關的古莫斯科城周圍。他們將沿著第一任羅曼諾夫沙皇米哈伊爾·羅曼諾夫在1613年當選俄羅斯國王後,從伏爾加河畔科斯特羅馬的家到莫斯科的路線行走。皇家朝聖團乘坐的蒸汽船隊抵達科斯特羅馬時,河岸上擠滿了市民和農民,男人都穿短袍戴帽子,女人則裹著科斯特羅馬傳統的淺藍色或白色頭巾。數百名觀光客涉水淌入齊腰深的河裡,爭相一睹皇家貴賓的尊容。尼古拉參觀了伊帕季耶夫修道院——米哈伊爾登基前夕曾藏身於此,以躲避波蘭侵略者和燃燒整個莫斯科的內戰。他接見了一個來自該修道院領地的農民代表團,並與1613年從莫斯科趕來為羅曼諾夫家族獻上王冠的領主後裔們合影留念。

從科斯特羅馬出發,皇家朝聖團前往弗拉基米爾、下諾夫哥羅德和雅羅斯拉夫爾。他們乘坐裝潢精美的皇家列車,車廂裡配備紅木鑲板包間、柔軟的天鵝絨扶手椅、寫字臺和大鋼琴。浴室裡甚至有一個特殊裝置,可以防止火車開動時陛下的洗澡水溢出。弗拉基米爾和修道院小鎮蘇茲達爾之間沒有鐵路,隨行人員不得不乘坐由30輛雷諾敞篷車組成的車隊,沿著塵土飛揚的鄉村道路行駛。在村莊裡,當汽車飛馳而過時,男男女女的老農們都彎腰跪下。朝聖者幾乎沒有留意到,他們在簡陋的木屋前擺上了幾張小桌子,上面放著鮮花、麵包和鹽,這是俄羅斯人歡迎客人的傳統習俗。

朝聖之旅的高潮是皇室家族凱旋進入莫斯科,作為古老的俄羅斯首都,第一任羅曼諾夫沙皇正是在這裡加冕,然後是又一輪的典禮和筵席。莫斯科貴族議院的舞會特別奢華,遠超好萊塢最瘋狂的想像。甚至專門安裝了一部電梯,以免去皇室的華爾滋舞者攀爬二樓舞廳之苦。皇家朝聖團乘火車抵達莫斯科,在亞曆山德羅夫斯基車站受到了一個龐大的貴族使團歡迎。沙皇騎著一匹白馬,獨自走在他的哥薩克護衛隊和帝國騎兵中隊前面60英尺處,穿過浩大的歡呼人群來到克里姆林宮。沐浴在燦爛陽光下的特維爾大街裝飾得比聖彼德堡的更為繽紛絢爛。帶有羅曼諾夫標誌的栗色天鵝絨旗幟橫跨林蔭大道。建築物上懸掛著五顏六色的幡旌和錦旗,入夜後,城市燈火通明,照亮這些幡旌和錦旗,顯得比涅瓦大街上的徽章還要煌煌生威。沙皇的花環雕像矗立在商店櫥窗和私人公寓的陽臺上。人們向遊行隊伍揮灑五彩紙屑。沙皇在紅場下了馬,穿過一排排誦經的神甫隊伍,進入烏斯彭斯基大教堂進行祈禱,來自城市各處的宗教遊行隊伍彙聚於此,迎接他的到來。皇后和皇儲阿列克謝也要走完這最後的幾百碼。但阿列克謝再一次被血友病擊倒,不得不由一名哥薩克保鏢抱著。當遊行隊伍偶爾停下來時,總理科科夫佐夫伯爵聽到人群中“為這個可憐無助的男孩,羅曼諾夫家族的王位繼承人發出了悲泣”。

在三百周年慶典期間,羅曼諾夫王朝向全世界展示了一個君主政體皇恩浩蕩、繁榮昌盛的光輝形象。這不僅僅是一次簡單的宣傳活動。誠然,致敬王朝的儀式和高度頌揚其歷史,無疑可以激發人們對專制統治的崇敬與熱愛。但其目的也是為了重溯過去,振興“人民沙皇”的史詩,以便在這個君主統治權受到俄羅斯新興民主挑戰的動盪時刻,賦予君主制一個神話般的歷史合法地位和一個永恆的千年帝國形象。羅曼諾夫家族正在退回過去,希望如此能拯救他們的未來。

對十七世紀沙皇俄國的崇拜是這種自我重塑的關鍵,也是三百周年慶典的主旨。在羅曼諾夫王朝的最後歲月裡,有三條公認為是沙皇俄國的統治原則深深吸引了他們。首先是世襲制的概念,即沙皇被認為是按照中世紀領主方式真正擁有整個俄羅斯作為他的私人領地。在1897年第一次全國人口普查中,尼古拉稱自己為“地主”。這種觀念使俄羅斯與西方國家漸行漸遠,從18世紀下半葉開始,西方國家出現了一個獨立的地主階級,成為君主制的制衡力量。沙皇俄國的第二個原則是個人統治的理念:作為上帝在人間的化身,沙皇的權力不應該受法律或官僚機構的制約,他應該完全憑藉自己的責任和權利意志來統治國家。這也使拜占庭的專制統治與西方的專制國家區別開來。保守派認為,俄國需要一個神一樣的獨裁者來約束人民的無政府主義本能,這種宗教獨裁體制正是俄羅斯民族精神的獨特體現。尼古拉和亞歷山大(最後兩位沙皇)的導師及首席思想家康斯坦丁·波別多諾采夫就持這種觀點。【1】最後,沙皇和東正教人民之間有一種神秘的紐帶,他們把沙皇當作父親和神一樣來擁護和服從。這是一個家長制統治的浪漫幻想,一個遠離現代國家複雜性的人民專制的黃金時代。

最後兩位沙皇如此頑固地堅守這些古老的原則,不是沒有原因的。事實上,只要他們認為自己的權力和威望正在被各種形式的“現代性”——世俗信仰、西方憲政思想和新興城市階層——所侵蝕,那麼他們尋求把時鐘撥回某個遙遠的黃金時代就是合乎邏輯的唯一選擇。在他們看來,正是在18世紀彼得大帝——尼古拉在與官員談話時稱之為“你的彼得”——統治時期,腐敗開始蔓延。俄羅斯存在兩種對立的獨裁模式:彼得式和沙皇俄國式。彼得式效仿西方專制主義,試圖通過法律規範和官僚機構將王室的權力系統化。這被認為是對沙皇權力的一種限制,因為即使是沙皇,今後也必須遵守自己制定的法律。不這樣做的沙皇就是一個暴君。彼得式傳統還意味著權力的基石從沙皇的神性轉變為專制國家的抽象概念。尼古拉最不喜歡這樣。像他的父親亞歷山大三世一樣,他被教導要堅持個人統治的原則,把權力集中在宮廷,並且不信任官僚體制,認為它是破壞沙皇和人民之間天然聯繫的一堵“牆”。這種不信任可以用這樣一個事實來解釋:19世紀,帝國官僚機構開始作為現代化和改革的力量而出現。它變得越來越獨立於宮廷,越來越接近公眾輿論,在保守派看來,這勢必會導致對憲政改革的要求。1881年,亞歷山大二世(經過20年的謹慎改革後)被暗殺,似乎證實了他們的觀點,即停止腐敗的時候到了。亞歷山大三世(他曾聲稱,自己“鄙視官僚體制,開香檳慶祝消滅它”)在中央和地方政府中都恢復了個人形式的獨裁統治。父規子隨,天經地義。

尼古拉的專制模式幾乎完全照搬沙皇俄國式。他最喜歡的沙皇是阿列克謝·米哈伊洛維奇(1645-1676年),他以其名字給自己的皇儲起名。他效仿阿列克謝·米哈伊洛維奇的寧靜虔誠,據說這使他更加篤定自己憑藉宗教良心來統治俄羅斯的信念。為自己的政策辯護時,尼古拉最常援引的理由即這個想法是上帝“的旨意”。據他最開明的大臣之一維特伯爵說,尼古拉認為“人們不能影響事件,上帝會決定一切,而沙皇作為上帝的受膏者,不應該聽取任何人的建議,而應該遵循他神聖的啟示”。尼古拉非常推崇中世紀的半亞洲風俗,試圖引進自己的宮廷。他下令在官方檔和出版物中保留古老的斯拉夫語拼寫形式,儘管這早已被俄羅斯文學淘汰很久了。他言必稱羅斯,這是沙皇俄國對俄羅斯核心領土的舊稱呼,而不是自彼得大帝以來一直採用的帝國名——俄羅斯。他不喜歡同樣由彼得大帝引入的“國王”這個頭銜,因為它意味著獨裁者不過是抽象國家的第一僕人,他喜歡更古老的頭銜“沙皇”(源自希臘語“凱撒”),這個稱號可以追溯到拜占庭時代,並帶有家長制統治的宗教含義。他甚至想讓所有的朝臣都穿上長袍,就像古代沙皇俄國的領主一樣(只是由於費用太高才讓他打消了念頭)。給他出這個主意的內務部長西皮阿金把自己的辦公室裝飾成了沙皇俄國的風格。有一次,西皮亞金宴請沙皇,沙皇打扮成阿列克謝的樣子,並完全遵從17世紀的宮廷禮儀,還有傳統的俄羅斯宴會和吉普賽管弦樂隊。尼古拉鼓勵俄羅斯宮廷經常舉辦——這在他父親統治時期就已經開始了——17世紀的化妝舞會。1903年,他親自舉辦了一場最奢靡的舞會。客人們都穿著阿列克謝統治時期的宮廷服飾,跳著中世紀的俄羅斯舞蹈。所有來賓的照片都印在兩本製作精美的相冊裡,每張照片分別按照他們在17世紀和20世紀的宮廷等級來注明。尼古拉穿著複製的阿列克謝的大禮袍,亞歷山卓則穿著與他的皇后娜塔莉亞同款的長袍和頭飾。

尼古拉毫不掩飾他更喜歡莫斯科勝過聖彼德堡的事實。這座古老的“聖城”擁有1,000多座洋蔥頭圓頂,代表著作為他的沙皇俄國世界觀核心的東方和拜占庭傳統。由於未曾受到西方的浸染,莫斯科保留了最後兩位沙皇所傾慕的“民族風格”。他們一致認為彼得堡的古典主義建築風格、西式商店和資產階級與俄羅斯格格不入。他們試圖通過建造拜占庭風格的教堂(一種在尼古拉一世時期開始的風尚),並在城市景觀中增添古老的建築特色,來使其沙皇俄國化。例如,亞歷山大三世委託建造了一座基督復活大教堂,該教堂採用古老的沙皇俄國風格,以供奉他父親1881年在凱薩琳運河上被暗殺的地點。它的洋蔥頭圓頂、彩色馬賽克和華麗的裝飾,與聖彼德堡其他偉大的大教堂——喀山大教堂和聖以撒大教堂——形成了奇異的對比,後兩座大教堂都是以古典主義風格建造的。尼古拉還用新拜占庭風格重新裝修建築物。神聖宗教會議學校理事會被改造為亞歷山大·涅夫斯基教堂,用沙皇俄國式圖案裝飾其古典立面,並在平屋頂上增加了5個洋蔥頭圓頂和一個三角形尖頂。為了慶祝羅曼諾夫三百周年大典,有更多的建築以舊俄羅斯風格建成。例如,莫斯科火車站附近的三百周年紀念大教堂就是明顯模仿17世紀羅斯托夫教堂的風格。尼古拉在首都郊外皇村建造的費多羅夫村,精心再現了17世紀的克里姆林宮和大教堂;仿佛成為一座沙皇俄國的主題公園。

尼古拉和他的父親亞歷山大經常造訪莫斯科,並越來越多地在那裡舉辦儀式,以示對舊王朝的崇敬之情。傳統上在莫斯科舉行的沙皇加冕典禮,成為一個重要的——比過去更加重要的——象徵性事件。尼古拉養成了復活節期間訪問莫斯科的習慣——這是50多年來沙皇沒有做過的事。他堅信,只有在莫斯科和外省,他才能與普通俄羅斯人民建立精神上的交流。“與我的人民一起祈禱,”1900年,他在首次復活節訪問舊首都後不久,寫信給莫斯科總督道,“讓我汲取了新的力量,能更好地為俄羅斯,為她的福祉和榮耀服務。”1906年,聖彼德堡成為國家杜馬所在地後,尼古拉把更多的目光投向莫斯科和外省,以之作為“人民專制”的堅強後盾,與議會相抗衡。在以格裡戈裡•拉斯普京為代表的普通俄羅斯人民的支持下,他要重新奪回王位的權力,長期以來,這一權力在官僚體制和現代社會面前節節敗退。

三百周年慶典標誌著這場沙皇俄國偉大復興的巔峰。這是一個以沙皇的象徵為中心的王朝盛典,而國家的象徵被牢牢地推到了幕後。在喀山大教堂舉行的彌撒上,拉斯普京和米哈伊爾·羅江科發生爭吵最能說明這一問題。拉斯普京是一位臭名昭著的農民“聖人”,他的影響力甚至左右了宮廷。而國家杜馬主席羅江科感到冒犯,因為杜馬成員被安排坐在後面,遠遠落後于國務委員和參議員的座位。他向禮賓主任抱怨說,這“有失議會的尊嚴”。“如果說慶典的目的是要成為一個真正的全國節日,那麼就不應該忘記,1613年是人民大會,而不是一群官員選舉米哈伊爾·羅曼諾夫為俄羅斯沙皇的。”羅江科的意見被採納了,杜馬的座位適當地換成了參議員的座位。可當他走到自己的位置時,發現被一個穿農民服裝的黑鬍子男人所佔據,他立即認出此公正是拉斯普京。兩人互不相讓,爭執起來,一個人堅持自己作為國家民選議會主席的地位是神聖的,另一個則聲稱得到了沙皇本人的支持,直到一名軍士長被召來恢復秩序。伴隨一聲喑啞的嘶啞,拉斯普京向出口處走去,在那裡他被人扶著穿上他的貂皮大衣,送到一輛等候的馬車上。

總理對宮廷在慶典儀式期間對政府的輕蔑態度同樣感到憤慨。部長們在陪同皇室家族巡視外省時,要自己解決交通和住宿問題。“當前的態度,”科科夫佐夫伯爵回憶說:

似乎表明政府是人民與沙皇之間的障礙,人民盲目崇拜沙皇,因為他是上帝欽定的……沙皇在宮廷中最親密的朋友們相信,只要依靠人民的無限熱愛和絕對忠誠,君主就能為所欲為。另一方面,政府的部長們並不支持這種專制;國家杜馬也不例外,它一直在尋求對行政權力的制約。他們都認為,君主應該承認,自從羅曼諾夫家族成為莫斯科的沙皇和俄羅斯的領主之日起,情況已經發生了變化。

總理想盡一切辦法告訴沙皇,他不能通過“竭力把‘沙皇俄國’的光環當作自己統治俄羅斯的護身符”來挽救他的王位,但徒勞無功。

沙皇和他的人民之間的交流是這次三百周年慶典的中心主題。對農民伊萬·蘇薩寧的崇拜正是為了強化這一資訊,即樸實的人民熱愛沙皇。蘇薩甯曾住在科斯特羅馬的羅曼諾夫莊園裡。傳說蘇薩寧以自己的生命為代價,在米哈伊爾·羅曼諾夫登基前夕,誤導了前來殺他的波蘭人,拯救了沙皇的生命。從19世紀開始,蘇薩寧被官方宣傳為民族英雄,並在愛國主義詩歌和歌劇中廣為傳頌,如格林卡的《為沙皇獻身》。在三百周年慶典期間,多個業餘劇團、學校和社團在全國各地表演《為沙皇獻身》。廉價報紙和流行小冊子不厭其煩地重述蘇薩寧的神話。據說,這象徵著人民對沙皇的忠誠和責任。一份軍隊報紙告訴讀者,蘇薩甯向每個士兵展示了該如何履行其對沙皇的誓言。慶典期間,這位17世紀農民英雄的形象隨處可見,最引人注目的是在科斯特羅馬的羅曼諾夫紀念碑的底座上,一個代表俄羅斯的女性人物為跪在地上的蘇薩寧賜福。尼古拉在科斯特羅馬朝聖之旅期間,甚至接見了一個自稱是蘇薩甯後裔的波坦金農民代表團。

根據慶典的宣傳,1613年選舉羅曼諾夫家族是民族覺醒的轉捩點,是俄羅斯第一次真正的全民行動。據說“整個國家”都參與了選舉,從而為王朝提供了民眾的授權,但19世紀的歷史學家普遍認為,這次選舉更多的歸功於少數有權勢的領主的陰謀,而非普通民眾。據稱,通過選舉,羅曼諾夫家族一躍成為國家意志的化身。“俄羅斯的精神體現在沙皇身上。”一位宣傳家寫道,“沙皇代表了人民對國家命運和理想的最高理念。”簡言之,俄羅斯就是羅曼諾夫家族。“每個人的血液裡都有一份羅曼諾夫的特質,”《新時代》報聲稱。“來自這個統治了300年的王朝的靈魂和精神。”

尼古拉·羅曼諾夫是俄羅斯的化身:這就是三百周年慶典所宣揚的崇拜。它試圖在大眾意識中建立沙皇的宗教地位。俄羅斯有一個歷史悠久的傳統:神聖王——那些為國捐軀而被封為聖徒的統治者,可以追溯到10世紀。在普通農民的心目中,沙皇不僅僅是一個王國的統治者,而且是人間的神。沙皇被認為是一個父親的形象(民間故事中的沙皇父親,或父親大人),他知道每個農民的名字,瞭解他們問題的全部細節,而且,如果不是他身邊那些邪惡的領主貴族和精英官僚們,他將在一個黃金宣言中滿足他們的要求,給予他們土地。因此,俄羅斯農民有向沙皇請願的傳統——這一傳統(就像它在平民中反映的君主心理一樣)一直延續到蘇聯時代,當時類似的請願書被送到列寧和史達林手中。這種“天真”的、關於好沙皇的農民神話有時會被用來合法化農民起義,特別是當期待已久的政府改革未能滿足人民的願望時。1770年代的哥薩克叛亂領袖普加喬夫自封為彼得三世沙皇;而1861年後,由於農奴解放未能平息農民的不滿,農民起義者也以真沙皇的名義舉事。但總的來說,“好沙皇”的神話對王室有利,而且隨著革命危機的加深,尼古拉的宣傳人員越來越依賴它。

三百周年慶典是這個傳說最後的輝煌。它把尼古拉描繪成他臣民的慈父,與他們每個人都親密無間,體恤他們的每一個需要。他勤儉樸素,清心寡欲,平易近人,聰慧仁慈,因而備受愛戴。一本專為慶典出版的尼古拉的通俗傳記,是有史以來第一本關於在世沙皇的傳記。該書把他描繪成“人民的父親,他對人民的生活始終保持著認真和富有同情心的關懷”。據說他“特別關心和關注農民的社會福利和道德修養”,他經常走進農民的小屋,“看看他們如何生活,分享他們的牛奶和黑麵包”。在官方活動中,他與農民“親切交談”,農民們“在自己胸前畫十字,並在餘生中倍感幸福”。他仿效人民的起居習慣和作息,穿著農民的衣衫,吃簡單的農家菜,比如羅宋湯和薄餅。在慶典期間,沙皇被拍到向人民表示敬意的象徵性行為,如檢查一種新型的耕犁或品嘗士兵的口糧。這些照片旨在強化一個普遍的神話,即人民日常生活中的任何事情,無論多麼微不足道,都逃不過沙皇的眼睛,他的影響無處不在。“沙皇心中有無數條看不見的線,”皇室傳記作者寫道,“這些線一直延伸到窮人的木屋和富人的府邸。這就是為什麼俄羅斯人民總是如此熱情地讚美沙皇,無論是在聖彼德堡的馬林斯基大劇院……還是在他穿越城鎮和鄉村的道路上。”

“現在你可以親眼看到那些國務大臣是怎樣的膽小鬼了,”慶典後不久,亞歷山卓皇后對一位女官說。“他們不斷用革命的威脅來嚇唬皇帝,而在這裡——你看看吧——我們只需要露個臉,他們的心就馬上屬於我們。”如果說慶典儀式是為了營造一個王朝國泰民安、欣欣向榮的假像,那麼除了宮廷本身,幾乎沒有多少人相信。羅曼諾夫家族成了他們自己宣傳的受害者。特別是尼古拉,外省之行歸來後,他相信了“人民沙皇人民愛”的自我錯覺。激起了他前往俄羅斯內陸旅行的新欲望。他說要乘船遊覽伏爾加河,訪問高加索和西伯利亞。在自己萬眾景仰的信念鼓舞下,他開始尋找方法,朝他非常欽慕的沙皇俄國的個人統治制度更進一步。在他的保守派大臣們的鼓勵下,他甚至考慮完全解散國家杜馬,或者把它變成一個純粹的諮詢機構,如16和17世紀的縉紳會議。

親君主制的外國觀察家也很容易被這些美好的辭令所打動。“江山永固,社稷長安。”倫敦《泰晤士報》在慶典特刊中對羅曼諾夫家族的未來發表評論說。它堅信人民對沙皇永遠忠誠,報導稱,為了紀念羅曼諾夫統治三百周年,已經發行了一系列印有羅曼諾夫統治者肖像的郵票,但由於一些保皇派的郵局職員拒絕在這些神聖的面孔上蓋郵戳而被迫撤銷。“這些精心忠誠的、令人肅然起敬的顧慮”,《泰晤士報》總結道,“代表了廣大俄羅斯人民普遍的心聲。”英國外交部也發出同樣的感慨:“無論國王陛下出現在哪裡,人們都會表現出對國王個人無可比擬的熱愛和忠誠。毫無疑問,群眾對皇帝本人這種強烈的依戀……是俄國專制制度強大的力量所在。”

事實上,三百周年慶典是在一場水深火熱的社會和政治危機——有人甚至說是一場革命危機——中舉行的。它是在幾十年來暴力、苦難和鎮壓不斷增長,俄國人民和沙皇政權極端對立的背景下開展的慶祝活動。1905年革命的創傷還沒來得及癒合;其中一些傷口已經開始潰爛,化膿。儘管土地改革步履維艱,姍姍來遲,但巨大的農民問題仍然沒有得到解決;事實上,如果說有什麼區別的話,那就是自1905年革命——當時群眾襲擊了他們的莊園——以來,地主貴族更加反對向農民讓步的想法。隨著布爾什維克不斷取代勞工組織中較為溫和的競爭對手孟什維克,工業罷工再次抬頭,也比20世紀初的前幾次更為激進。說到自由主義者,他們在1905年似乎非常接近願望,但現在卻變得更加遙遠,因為宮廷及其支持者阻止了國家杜馬所有的自由主義改革,並且踐踏了他們脆弱的公民權利理想(1913年的貝利斯案就是一個例子,即便在德雷福斯事件之後,這場審判也震驚了整個歐洲——它捏造罪名陷害一個無辜的猶太人,指控他謀殺了一名基督教男孩)。總而言之,不僅宮廷和社會之間不信任的鴻溝越來越大——拉斯普京醜聞就是這種鴻溝的縮影——而且宮廷與它在公務員、教會及軍隊中的許多傳統支持者之間也存在著不信任鴻溝,因為沙皇拒絕了他們所提出的全部改革要求。正當羅曼諾夫家族以他們必將“萬世一系、永永尊戴”的美夢來粉飾和吹捧自己時,在狹小的宮廷圈子之外,一種危機四伏和大難臨頭的感覺卻越來越強烈。這種絕望感首先是由布洛克和別雷——俄羅斯文學所謂“白銀時代”的詩人——抒發得淋漓盡致,他們把俄羅斯描繪成生活在一座火山上。用布洛克的話說:

在俄羅斯上空,我看到一片寧靜的

遙遠的火焰吞噬了一切。

我們該如何解釋這個王朝的崩潰呢?崩潰當然是一個再恰當不過的詞。因為羅曼諾夫政權正是在其自身內部矛盾的重壓之下坍塌的。它並沒有被推翻。就像所有現代革命一樣,第一道裂縫出現在金字塔的頂端。這場革命並不是從勞工運動開始的——長期以來,這是西方左派歷史學家關心的焦點。它也不是從邊疆地區民族主義分裂運動開始的:就像建立在羅曼諾夫王朝廢墟上的蘇聯帝國解體那樣,民族叛亂是中心危機的結果,而不是原因。如果說這一切是由農民的土地革命引起的,這在一些地方從1902年就開始了,比1905年革命還早三年,而且事實上,就俄國主要是農民社會而言,土地革命是必須的。但是,儘管農民問題與工人問題、民族問題一樣,給舊政權的社會制度埋下了根本性的結構缺陷,可它並沒有決定其政治;而問題恰恰出在政治上。我們沒有理由認為,沙皇政權是註定要崩潰的,就像馬克思主義決定論者一貫聲稱的那樣,他們狹隘地專注於“社會矛盾”。改革本來可以拯救帝國。但癥結正在於此。因為俄國的最後兩位沙皇缺乏真正的改革意願。誠然,在1905年,沙皇幾乎被推翻的時候,他被迫勉強接受改革;但一旦威脅過去,他就重新與保守的支持者結盟。這正是那些右派歷史學家爭論的致命弱點,他們在第一次世界大戰前夕為沙皇帝國描繪了一個政通人和的假像。他們聲稱,沙皇制度正在按照西方自由主義的方式進行改革,或稱“現代化”。但是,最後兩位沙皇及其更為保守的支持者——貴族、教會和右派政治家——的圈子裡,對“現代化”的理解充其量是模糊不清的。例如,他們知道,為了與西方列強競爭,國家需要一個現代化的工業經濟;但與此同時,他們對城市工業化所要求的政治轉型和社會變革充滿敵意。他們沒有與時俱進、鼎故革新,而是頑固地堅持自己獨裁統治的腐朽思想。他們的悲劇在於,正當俄羅斯大踏步邁向20世紀之際,他們卻拼命想把它帶回17世紀。

所以,這就是革命的根源,既一個迅速變得教育程度更高、更城市化和更複雜化的社會與一個拒絕向政治要求讓步的、陳舊而僵化的專制制度之間日益增長的矛盾。這種矛盾在1891年饑荒之後首次變得尖銳(實際上是革命),因為政府在危機中陷入了困境,而自由主義社會則在發起救濟運動的同時,自己也變得政治化;第二部的敘述就是從這裡起步的。但在此之前,應該更仔細地審視衝突各方的主要角色,讓我們從沙皇開始吧。

【1】當伯特蘭·羅素試圖向奧托蘭·莫雷爾夫人解釋俄國革命時,也持類似的觀點,他評論說,儘管布爾什維克專制很可怕,但它似乎是俄國政府正確的選擇:“只要你問問自己,陀思妥耶夫斯基筆下的人物應該如何統治,你就會明白。”