政治經濟的去成長:熱浪選編推薦給馬特週報的第一季主題

前言

這一個 Web3 的週報有六個共同編輯,我們會推薦網路上的文章,不過熱浪是專門推薦和 Web3 沒有直接關係的「副刊」。和一般週報不同,有次線上活動主編說以前說「開放編輯」指的是編輯的權力下放,我們現在在實驗的去中心化、「開放編輯」是指完全透明的編輯過程,我們沒有線下開會,不用私訊討論,全部都在 DC 上的一個頻道上運作給大家看。-->是為這個週報的最大特點。

初初因為單純想推薦文章而誤入而又獲得主編採納的關係,熱浪自己規劃不同的主題,從經濟學到自然環境和人還有食譜等等。這邊給大家感覺一下過去的第一季「政治經濟的去成長」,從第 15 期到第 22 期,一共八期來介紹跟這個主題相關的事情(是如何地跟夾在 Web3 的洪流裡)。

感受方式就是:點開馬特週報第 15 期的副刊推薦文,然後閱讀該期的推薦文【破除對 GDP 崇拜——探究 GDP 不可告人的秘密】

小技巧:馬特週報第 15 期的連結是:https://web3matters.substack.com/p/15

之後直接修改網址最末數字為 /16、/17... 就可以閱讀第 16 期、第 17 期...

直到第 22 期(https://web3matters.substack.com/p/22)【「去成長」主題總結】

------

以下是這八期的推薦語與連結全收入

------

#15 / 第 15 期 「政治經濟的去成長」副刊推薦文

各位老朋友新朋友大家好,

這期希望和大家一起增進瞭解歐洲越來越火熱的新經濟學思考:「去成長/Degrowth」。但我個人更希望介紹說是「政治的經濟學去成長( The political economy of degrowth )」這樣大家應該更容易明白我們一直以來在說的要「經濟成長」其實是很有政治性目的的東西。

「去成長」一定會重新思考 GDP 這個 1930 年代一小群美國人創造出來的指標,這期先讓馬特市 @封疆大吏 的文帶我們瀏覽整理一下「GDP 的幾個不能」:

(在點進封疆大吏的文之前,你也可以想看看,你能列舉出幾個不能,週報上是先摘錄其中之一項)

GDP 不衡量社會成本和增長的代價

GDP 不僅排除了有益的非貨幣化的經濟活動,且省去了某些當下和未來的活動對社會造成的實際成本。GDP 沒有統計自然資本,表層土壤、礦物、森林、河流、海洋中的生命以及大氣的消耗,而這些自然資本的減少會耗盡任何社會的未來。

正是 GDP 只反映增長,卻不反映資源耗減和環境損失,政府官員、民意代表們在追求 GDP 政績過程中,急功近利,可以把環境污染和資源破壞忽略不計,一方面對內資企業的排放污染物進行縱容,另一方面降低環保的標準,對那些污染嚴重和破壞生態平衡的外資項目也大開方便之門。--【破除對 GDP 崇拜—探究 GDP 不可告人的秘密】

---

#16 / 第 16 期 「政治經濟的去成長」副刊推薦文

這一篇我會推薦為「一篇相當誠實的說明和務實的倡議」。不曉得關鍵評論編選這章的考量是甚麼,一共有四個分頁,看到標題點連進去的第一個分頁讀一讀可能會完全以為是不是點錯了,但後來想想,或許是一種更切題的作法,講「去成長」就是為了大家未來生存環境能永續,所以提「去成長」的同時必然會提到在各個不同的國家和地方如何能"民主地"達成減少消費和減去貧窮。文的內容包含:

簡要說明全球經濟體系是依靠債務來運作

過去我們必須讓經濟成長的原因之一就是債務

減少不必要消費的實際可行作法例舉

減貧策略及實例

最後再談最低基本收入在不同國家可能有不同意義

但取消債務也只是短期解決方案,並不能真正解決根本問題,因為全球經濟體系本身就是依靠債務來運作。當我們去銀行貸款時,我們會假設銀行的借款是來自其儲備金,例如,是從他人的存款中收取的真錢儲存在地下金庫中。但這不是其運行原理,銀行只需準備要借貸出去 10% 的金額,這就是所謂的「部分準備金」。

換句話說,銀行借貸出去的金錢比實際多出十倍。多出的錢從何而來,如果實際上不存在呢?銀行憑空創造金錢,他們藉著借貸來製造出錢。目前在我們經濟中流通的金錢大約有 90% 是通過這種方式製造出來的,換句話說,你所使用的每一美元都是某人的債。且每一美元的債務除了償還本金外還要償還利息,這需要更多的工作、製造生產或開採礦物。我們的經濟流通以債務為基礎的事實,是我們需要持續經濟增長的一大原因。針對銀行體系限制部分準備金,將非常有助於減少我們經濟體中四處出現的債務,從而減輕增長壓力。一種簡單的方式是要求銀行提供貸款之外必須保留更多的準備金,但我們可以嘗試更有趣的方法:完全廢除基於債務的流通方式。

與其讓商業銀行創造金錢,不如讓國家以沒有債務的方式創造金錢,再將錢花在經濟上而不是靠借貸來把錢流入經濟之中,讓民主、負責和透明的獨立機構來承擔創造金錢的責任。銀行當然仍然負責借貸業務,但是銀行將必須以 100% 的準備金做為後盾,也就是有多少準備金就借貸多少金額。

這個建議並非小眾,而是由一些國際貨幣基金組織的進步派經濟學家於 2012 年所提出。他們指出這樣的系統將大大減少公共債務和私人債務,從而使全球經濟更加穩定,而英國智庫積極貨幣(Positive Money)則將這個想法推廣給大眾並引起大家的興趣。--【《為什麼有些國家愈救愈窮?》:GDP 指數經濟模型已不符現實,「去成長化」勢在必行】

---

#17 / 第 17 期 「政治經濟的去成長」副刊推薦文

因為上期內容太豐富,這期的「去成長」就簡單點,讓大家有點時間空間可以沉澱和整理心得。

本篇推薦文的標題對已經很有概念的大家或許不是那麼有吸引力,但主要是為了文章裡提到的另一個詞:脫鉤(decoupling)指的是「不新增環境成本的經濟增長」。

如果我們去 Wikipedia 查,會看到很多 decoupling,有一個是 Eco-economic decoupling,中文頁面會看到「生態經濟學上的脫鉤」雖然這個條目目前還沒有人編寫,可是生態經濟學是有的。

我們都是生活在"政治與經濟互為利益關係發展出來的"社會之中(國家會幫助企業賺錢,企業主也會支持政治人物取得政權)這件事本身已經形成我們的社會穩固的結構,過往只追求 GDP 所忽視的自然資源的耗竭,才會導致講「去成長」必須替這個穩固的政經體系找出作法,或甚至只是單純地說服這個政經體系「去成長」是可能為人類全體和地球帶來福祉的。

政治的經濟學(Political economy)的思維或研究方法很能夠幫助我們拆解這個現象,政治與經濟(如何互相影響),國家與市場(之間的關係)。 如果不是因為要解決講「去成長」總遇到有人反彈,我可能根本不會去認識到原來經濟學門和經濟學家還有好多種。

西方比我們早發展,也就比較早有經濟學家意識到問題和在尋求解方,例如上一期務實的倡議 Jason Hickel 是經濟人類學家,寫 Prosperity Without Growth 和 Post Growth—Life After Capitalism 的作者 Tim Jackson 是生態經濟學家。我們現在去跟上和留意他們國家社會的後續發展,當輪到我們自己所在的行政單位或政府在回應或作出決策的時候,我們就會比較知道:我們所在之地所採取的作為是屬於全球拼圖的哪一塊(哪一類型或階段的解決問題方法)。

來看這篇 2021 年年底發的文:

根據 The Breakthrough Institute 統計,過去十年,隨著許多國家向綠色能源過渡,他們在減少碳排放的同時,增長了 GDP。圖一和圖二分別顯示了 2005 年至今,地域排放量-生產商品的碳排(藍色)、消費排放量-根據交易的碳排(青色)、以及 GDP 的成長率(紅色)。平均而言,2005 年至今,有 32 個國家領土排放和消費排放都共同下降,而 GDP 持續增加,顯示在碳排放量下降的同時,實現經濟增長是可能的。

然而,這 32 個國家大多是相對富裕的,其經濟往往越來越多地由低能耗技術和服務部門驅動。「迄今為止,很少能源密集型製造業的低收入或中等收入國家經歷脫鉤。」Breakthrough 的氣候與能源總監寫道,「但 32 個國家已將排放與經濟成長完全脫鉤,這是已發生的事實。」--【全球脫碳的解方:去成長 (Degrowth),為何成為爭議不斷的命題?】

---

#18 / 第 18 期 「政治經濟的去成長」副刊推薦文

上期文章說到的有 32 國家脫鉤,是針對碳排與 GDP 的觀察,是對信奉經濟成長(即 GDP 上升)的信念表示去成長的可能,也是鼓勵大家的話。但也僅只於碳排,在第 15 期的「GDP 不能甚麼」提到的社會及環境成本,比如已經耗竭和汙染的部分,還未能有補回的作法,也就是說即使有些國家目前的碳排可以作到與 GDP 成長脫鉤,但對目前地球溫度持續上升的情況還沒有達到煞停的作用,如果希望世紀末地球增溫不超過 1.5 度 C,以 Jason Hickel 參考的資料,估計必須要每年以 14% 的速度脫碳。

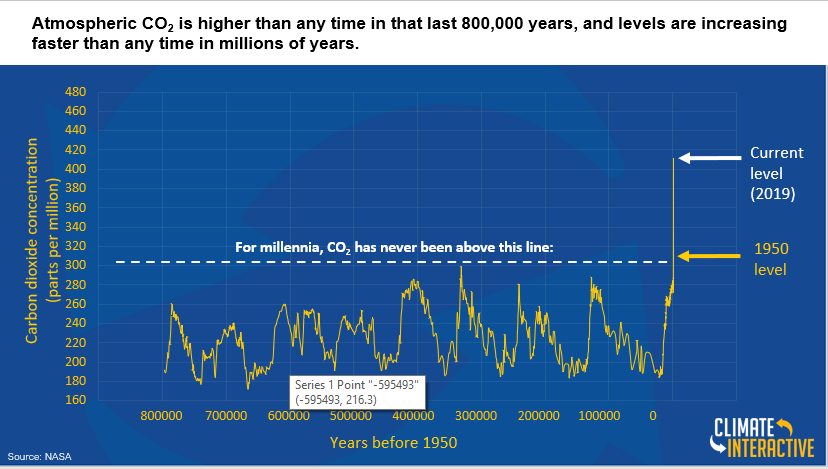

科普補充:大氣層中自工業革命以來排放累積的溫室氣體二氧化碳 2020 年值為 414 ppm,1950 年為 311 ppm,大自然原本的範圍是小於 300 ppm[1],看圖更清楚,主要依據美國 NASA 資料來源:

IPCC 是聯合國下的一個專事氣候變遷的跨政府組織,更正確是「人類活動所造成的氣候變遷」,他們會定期提出報告。IPCC 成立於1988年,2007年 「努力建立並推廣人為造成之氣候變化的相關知識,並為人們對抗氣候變化的因應措施奠定了衡量的基礎[2]」和美國前副總統高爾一起獲得諾貝爾和平獎。可以說是肯定了上個世紀以來許多科學家們對抗石化產業和政治勢力的努力。

時至今日,跨政府組織仍然要面對各政治的角力,IPCC 一共有三個工作小組(WGI, WGII, WGIII),2022年 IPCC 發表第六期「氣候變遷評估報告」(AR6),WGII 論述到去成長和後成長的部分,已經把它們視作發展的不同角度,是邁向繁榮永續的一部分,其他西方人士談的脫鉤和綠成長,反而顯得像是不切實際的技術性解方。另有關切的人說他們拼命談脫鉤和綠色成長卻從不講清楚「有多綠」以及脫鉤的程度可以有多大。

今天這篇選文正好清楚一窺西方發展的整體狀況,因為在這本書被譯成中文之前,很多東西西方世界應該想了也試了好幾輪了,包含市場機制,包含能源怎樣轉型,甚至核能的可能。

他們宣稱轉型到乾淨能源會解除資本主義對生態的任何顧慮。他們說,它「會替綠色成長鋪路」,從此我們可以永久不停地擴張經濟。這是一個引人入勝的說法,似乎顯而易見和直截了當。不出所料,它擄獲正統經濟學家和政治人物的想像力。但這個故事有幾個嚴重漏洞。事實上,科學家對綠色成長不抱任何希望,甚至斥之為無稽之談。

以及

一切只為了供電給全球經濟到二○五○年。當我們開始計算未來成長,問題變得更加嚴重。隨著能源需求持續增加,為再生能源開採原物料的活動會變得更加積極,經濟愈成長,情況愈惡劣。即使達到完全能源轉型後,如果全球經濟繼續以預計的速度成長,全球太陽能板、風力渦輪機和電池的總儲量每三、四十年會增加一倍,如此這般永遠增長下去。

莫忘能源轉型需要的重要材料大部分在南方世界。部分拉丁美洲、非洲和亞洲很可能成為新的資源爭奪目標,有些國家可能淪為新形式殖民化的被害者。十六、十七和十八世紀的殖民化是為了獵取南美洲的金和銀,十九世紀的殖民化是為了奪取加勒比海的土地來種植棉花和甘蔗。在二十世紀,殖民化的目標是南非的鑽石、剛果民主共和國的鈷,以及中東的石油。不難想像再生能源爭奪戰可能變成同樣暴力。--【本期編選:「綠色成長」究竟是「聖杯」還是「白日夢」?】

下期我們可以來看其它地方的發展,例如在台灣綠色成長也是聽了好幾年,而這一兩年鄉民的言談輿論間也已經有「漂綠」這個洞見了,但主要還是台達電子文教基金會長年投注心力和教育推廣等,他們甚至翻譯了其中一份 IPCC AR6 的報告摘要給各界參考(真的很拼啊!)

-

[1] 數值則來自汪中和投影片 https://n.yam.com/Article/20211207970648 的第二張圖

[2] IPCC 維基,可選中文:https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change

---

#19 / 第 19 期 「政治經濟的去成長」副刊推薦文

台灣在過去常常只是一個有些地圖上會忽略的小島(上個世紀末我在英國確實看過有些地方的全球地圖上沒有台灣那個島)在國際列強或企業尋找各種有力開發的據點的時候,台灣、菲律賓、馬來西亞和印尼這類海盜王國的群島版圖,才會被視為獵物標地,這樣講當然不是最準確,因為中間也有經過一些地殼的變動、島升島沒、政治軍事因素等等,但總之地圖上都看不到的島還可以用來作本國禁止運作方式的事業,當然會讓很多既得利益的投資者亢奮而投入。

如果你是台灣人,你的台灣本土自主意識受到起蒙(今年很難得 228 都過了十天,臉書上還有人在熱議著是是非非口水口水)你會在自己生活的土地上開工廠把廢水排到河裡去嗎?枉顧下游的農產、溪口生態? (編按:第 19 期週報發佈的時間是 2023 年 3 月 13 日)

事實是台灣開始成為一個國際上被普遍認為是一個國家的時候,台灣人已經是很多的糧食被當時農會與制度收去牟利甚至出口(台灣人自己吃不到)之後是國際關係上要大量地收納進口食糧,所以普遍的台灣人不那麼覺敏於自己的食材是不是自己的土地上生長出來的(連要去買個花椰菜,都要搞清楚到底本土甚麼時候是產季,因為賣你菜的人未必都知道)也才會從上個世紀以來真的一直有台灣人到現在開工廠還是會把廢水排到河裡去。(但是我們早就已經是在吃養殖業的肥美海鮮了,所以這部分的影響還是沒有那麼容易覺察)

因此,早些年那些河川和土地汙染是很可以理解的,你不過是個小島,我開個石化廠、煉鋼廠、電廠、核電廠要處理甚麼廢料廢水?流出去要死也死不了多少,島壞了就算了,過個十幾年地殼變動,說不定你就不見了,直接地表消失了。--結果後來是日本遇到恐怖海嘯,台灣強震來了幾回,之後希望是一連串的訴訟也跟著來了。

我想過去現在和未來那些在打訴訟的居民、公民團體都會很需要一般(如我們)的群眾圍觀、關注、加油打氣。

2014 年,聯合國人權理事會(OHCHR)發表聯合聲明,確立氣候議題與基本人權的連結。聲明中主張「安全、乾淨、健康與永續的環境與基本人權密不可分。這包含但不限於生命、健康、食物、飲水、居住權利。」 聯合國人權事務高級專員辦事處過去的報告中,多次提及氣候變遷對基本人權的影響。國家有義務減少對國民基本人權的危害。這些國際人權標準也成為這幾年許多氣候訴訟的論述基石。--【本期編選:氣候訴訟風潮來襲:為什麼要打氣候訴訟?企業如何因應?】

本篇印尼帕里島居民告跨國水泥企業目前在調解程序中。 附另它網站英文報導:https://www.aljazeera.com/news/2023/2/1/four-indonesians-take-swiss-cement-giant-to-court-over-climate

再同場加映: 查得到很多新聞的台塑越鋼案

[1] 完整事件,2016年起:

【【側記】台灣也是人權侵害輸出國?——從台塑越鋼案五週年談企業人權責任】

[2] 過程,被越南政府大開口:

【獨家】台塑越鋼賠償金額,越南政府一開始要的是5億美元的好多倍

[3] 過程,2019年受越南政府鎮壓並未收受賠償的7875位越南人跨海提告:

越南河靜鋼鐵廠污染三年 7千人告台塑 求償1億元

[4] 轉機,2020年4月:

台塑集團13人列被告 我國企業對他國造成污染 高院首次裁定台灣法院有管轄權

[5] 越媒記者意見交流>

越媒記者:「拿錢了事」是最糟的結局

-

其它閱讀參考資料:《江湖在哪裡? ──台灣農業觀察》

---

#20 / 第 20 期 「政治經濟的去成長」副刊推薦文

[續上期訴訟]這是一個平凡女性因為生活環境發生了變化,而和大財團槓上的真實事件。1989 年福爾摩沙塑膠(Formosa Plastics)在美國德州設置 PVC(聚氯乙烯)工廠,Diane Wilson 就是在海漂市(Seadrift)捕蝦的。

漫長的歲月和戰鬥,讓她後來擁有了多重的身分,成為環保人士、反戰者和作家都是後來的事,她本來就只是發現環境生態有異樣,但要引起關注形成輿論,她絕食抗議和不惜打沉自己的船;要使後來的官司控告成立,需要下好多工夫蒐集證據。這個福爾摩沙塑膠 PVC 大廠也真的沒有那麼勤勞,知道要去哪邊下游滅證。

台塑當局否認非法傾倒,聲稱排放的塑膠顆粒並未超過許可證的限制。根據2017年起訴書的描述「根據訊息,台塑德州廠(Formosa)過去 5 年沒有向 TCEQ 報告其設施中的塑料排放情況。」

經過多年檢舉未獲得改善,這次威爾森女士和環保團體乾脆自己動手紀錄、搜證,自2016年1月31日起,Waterkeeper 成員開始收集台塑德州廠非法排放塑料的證據。

他們發現台塑在 Matagorda Bay,Lavaca Bay 和 Cox Creek 周圍 20 多英里的海岸線的海灘和濕地上亂扔垃圾。2016 年 1 月 31 日到 2017 年 7 月 23 日,Waterkeeper 成員在 375 個不同日期收集了超過 1,637 個顆粒樣本以及數千張照片和視頻(2017 年起訴書第 18 頁摘要),TCEQ 也持續蒐集非法排放證據,成為 2017 年對台塑德州廠提出訴訟的關鍵證據。--【本期編選:獨家》判決書大公開:女漁夫贏了!台塑德州廠敗訴 50 億罰金恐難逃】

最後雙方同意達成和解[1]。專家們認為這具有歷史意義,有可能改變美國塑料行業處理污染問題的方式。官方沒有人接受採訪,Diana 說他們要的是零排放,所以不會停止繼續拍照和蒐證[2]。(不知道之後會不會被好萊塢拍成電影,那種 based on a true story。)

-

[1] 【台塑美國德州廠污染案 台塑同意 15.33 億和解】

[2] 蒐證的顆粒照片,可能只有對環境很熟悉的人才認得那是外來塑膠物質,圖片來自原文報導:【No More Nurdles? Formosa’s Agreement to Stop Pumping Plastics Into Lavaca Bay Is Historic】

---

#21 / 第 21 期 「政治經濟的去成長」副刊推薦文

本來我自己對這個小有熱度的《甜甜圈經濟學》是有點兒抗拒的,雖然我唸的是社會科學類,但對社科統計學、量化研究並沒有熱忱,對一門經濟學總是要去提出一個模型這件事也很持保留態度。

直到我去書店把書翻出來看,我的經驗裡是有些書的前言比甚麼都好看,所以有習慣看書的前言, 凱特.拉沃斯(Kate Raworth)《甜甜圈經濟學》前言的篇章也很精彩,有叛逆和起來革命的故事,也看到原來經濟學家的地位(就等同於思想家)而他們又是怎麼在想事情的。

前言當中有一段這麼說:「問題來了,在二十一世紀中,人類旅程的主導者將會是政策制定者、企業家、教師、記者、社區組織人士、運動倡議者,以及今天正在接受教育的未來選民。這些人將會是 2050 年的公民,然而他們所學的經濟思維卻根植於 1950 年的教科書,而這些教科書又是以 1850 年的理論為基礎。」--這讓我突然明白了很多事,包含自己過去和經濟學的總是格格不入。

前言還沒看完,我就明白作者 Kate Raworth 為什麼回頭寫經濟學的書,她並沒有像一些經濟系的學生因為對所能學習的學問失望,轉而想辦法利用學歷去經營能賺錢的事業。她想要的是徹底顛覆原本經濟學的、能夠因應真實世界劇變危機和考驗的、新的東西,所以她必須提出新的模型。

就像拉沃斯說的,她不是第一個站出來反對傳統經濟學觀點的學者,早在二十一世紀初期,就陸陸續續有大學經濟系的學生站出來抗議傳統教條式的經濟學理論,二○一五年金融海嘯過後,更有一群來自全球三十幾個國家的經濟系學生霸佔當年美國經濟學會舉辦的年會現場,要求把「這些老山羊驅趕下台,並且在未來的日子裡開始將這台世界末日武器裝置重新設定。」

除了學生們的抗議,許多學者也在這幾年提出改革經濟學的著作,像是拉沃斯在書裡提到的提姆.傑克森的《誰說經濟一定要成長?:獻給地球的經濟學》或是修馬克的《小即是美》都是其中的經典之作。--【本期編選:《甜甜圈經濟學》──顛覆傳統經濟學理論,也顛覆你閱讀經濟學的方法】

這顆甜甜圈看起來平易近人,實則不易,不僅僅是理論基礎通達自然地科學科,還有作者自己很務實的第一線的工作經歷。以下是這期網路搜尋甜甜圈經濟學的文章小整理。

1. 本期推薦的作者的【《甜甜圈經濟學》──顛覆傳統經濟學理論,也顛覆你閱讀經濟學的方法(二)】

2. 關鍵評論選編原書作者的【《甜甜圈經濟學》:九道地球界限,訂定了「甜甜圈」的生態天花板】

3. 今周刊 2022 年 9 月的報導【新思維》疫情重創全球,卻讓威尼斯的水變清澈了!GDP 不再是衡量經濟唯一標準】

4. 【延伸一點】看【阿姆斯特丹的甜甜圈新風貌】

5. 【延伸一點】看阿姆斯特丹如何使用甜甜圈經濟模型來擬出能兼顧人與環境的策略(文章本身雖然還只是概念上的剛開始而已,但可供大家日後追蹤新聞和發展)【How Amsterdam Uses the Doughnut Economics Model to Create a Balanced Strategy for Both the People and the Environment】

6. 時代網站 Time 2030 專區在 2021 年 1 月發佈的文,即對阿姆斯特丹採用甜甜圈經濟模型的總體介紹與評論,5 和 6 這兩篇的英文都算是簡單易讀的,相較於其他類型的英文新聞。【Amsterdam Is Embracing a Radical New Economic Theory to Help Save the Environment. Could It Also Replace Capitalism?】

---

#22 / 第 22 期 「政治經濟的去成長」副刊推薦文

[續 IPCC]本期是「去成長」主題的最後給大家總結、補充一下第18期和大家提到的 IPCC 2022年報告(AR6),IPCC 雖然主要是科學專業的組成,但作為跨政府組織至今仍然要面對各政治需求的壓力,指的就是儘管最新 AR6 兩個工作小組(WGII 和 WGIII)的報告已經非常激進地論述「去成長」與「後成長」才是發展邁向繁榮豐足的方向(prosperity & sufficiency)但是報告是很厚一本,充滿著報告所需的形式還有大量的科學證據,大部分在權力位置上的人看的是另一份「給決策者的摘要」,各政治力和他們的幕僚團隊早早就會去關切那份會怎麼寫、要怎麼寫。

最近的這一份摘要被評為過於樂觀(好像脫鉤很簡單只要能脫鉤就會綠成長,其實他們只有碳排這項指標可以觀察和努力而已)即是當期該篇的作者與科學家們表示他們對所謂的綠成長是不抱任何希望的。

本編瀏覽上回附註的台達電文教機金會翻譯 IPCC 的 AR6 WG2 Summary for Policymakers (PDF檔)/第二冊「衝擊、調適與脆弱度」之「決策者摘要」。確實看到在簡介(A)之後,整個 B 段的陳述(觀察到的與推估的影響與風險)都容易被跳過,直接進 C 部份,讀起來是有可行性和沒有絕望感,縱使有不同意的地方,也傾向包容。因為,首先,我們並不那麼清楚別國或其它地方的狀況,但也許這就是他們取巧的地方,至於那些可行性,可能得要有足夠問題意識和在地方實作經驗的人,才能破解。

但如果我們換個角度來想,氣候變遷地球升溫這個迫在眉梢的災難警示,是需要所有位置上的人的努力的,幕僚們或許怕執政的經不起打擊,預先想他們未來要怎麼去因應解決,就回去推進,政策上傾向願意給予關注和資源,總使作法上還需要調整,但只要他們的公民夠強、民間的問題意識也清晰,是可能提出要求,而後他們一起努力去達成目標的。

重點不在打倒執政或在野的政治勢力,而是公民有能力分辨輕重緩急,在任何一方作正確決定的時候給予支持和鼓勵,整體才會往減害、減少碳排、減去人類活動對環境已然的傷害、讓自然環境恢復機能,和增進所有人福祉的方向前進。

總結的延伸探究:Timothée Parrique 評 IPCC AR6 WGIII/氣候變遷第六次評估 第三工作小組的報告--【Degrowth in the IPCC AR6 WGIII】。

Timothée Parrique 的博士論文《 The political economy of degrowth 》是把他多年來有過的「去成長」概念的片片段段,有系統的整理起來書寫製成的。等於他是長時間研究去成長的專家,不但如此他還把所有去成長的文獻論文等等都整理在他個人的網站上,成為大家的資料庫(可點按 Research & Insights 還有 Other resources 的下拉式選單進入)。

因為「去成長」是他主要的經濟學的思想,所以這個東西如何落實在現實很重要,本編才覺得應該跟他去看一下 IPCC 的報告。給大家介紹的這部分相關資訊,主要是來自 Timothée Parrique 應「中研院歐美所:種種看觀念實驗室」之邀的線上講座--Should TAIWAN's Economy Degrow?(有中文字幕)。

-

馬特週報來不及放上的延伸閱讀:

@全球化監察 整理許多圖表發布的【1990-2020年氣候變化與全球碳排放不平等報告】

@趙家緯 【皮凱提未睜開的生態之眼- 評二十一世紀資本論的自然資本論點】

原稿完成時間為2014年11月18日,所以有些時態與今已有落差,煩請各位閱讀時留意。

@Hachoou 哈啾 【一天有1092億的屁在地球流動中,降甲烷 救地球 NASA確定甲烷是氣候暖化主因】

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!