面对不公不义,如何在深渊中存活

- 重谈政治抑郁

在今天的文章之前,想先谈一下去年成为小群体内现象级词语的“政治抑郁”。实际上那几篇文章的撰写初衷,是笔者的个人纾解需要。在这个词语被广泛传播和使用后,我想需要做一个补充说明。之所以使用政治抑郁这个词,一方面是希望更加明确地点明造成今日痛苦的一种原因,另一方面也是希望能在更清晰和聚焦的语境下进一步讨论。这方面的讨论和实践其实在世界范围内都非常少,我们如何去理解又如何去面对?这是不是一个无法破的死局?这些是希望当时受到感染的读者能够去进一步探索的。

略有遗憾的是,那段时间的讨论在最后不可幸免地变成了自媒体的抄袭和洗稿,并逐渐被简化为一个便捷而时髦的话术。然而我们希望做的远不止如此。在“XX抑郁”的标签已经多如牛毛的当下,我们无意再创造标签为大家平添烦恼,初衷无非是希望促进公共讨论。今天的文章有点标题党,见谅,“深渊”指的并非具体的苦难,而是某种心态上的四面楚歌和难以共处的社会现实。

你的负面情绪,是正常的

在疫情爆发初始阶段,有一个事情让我比较生气。那就是部分从业者对术语的滥用——看到了现象,却搞错了原因;希望帮忙,却帮的倒忙。用技术语言和概念演绎去化约问题很简单,但这并无助于我们心理危机的解决,也很容易成为某种帮凶,使得个体被动地内化结构性的压力。

当正义遭到破坏,当社会不公反复地不了了之,当合理诉求被忽略被搁置甚至变成倒打一耙的借口,你感到失望、沮丧、愤怒乃至绝望,都是正常。这一点,参加过me too的女性可能有同感,被家暴而求助无门的女性可能有同感,被冒名顶替上学的学生们可能有同感……社工前辈Dr. TING Wai-fong形容这种情绪为“在不正常处境里的正常反应”(normal responses in an abnormal situation)。化用吴飞对华北农村自杀现象田野调查那本书的标题就是“浮生取义”(不过他的书中更多聊的是家庭政治方面)。

话说回来。当我们使用“正常”两个字的时候,是希望你意识到你并非什么奇怪的人,也并不孤单,从而接纳当下的这些愤怒绝望和无力感。同时也希望那个急着把自己对号入座精神疾病标签的你,有一个宏观和系统的思考。“正常"不等于“我什么都做不了”,也并不意味着我们要一直持续这种被扭曲的“正常”。

如果我不想再被这样伤害了,如果我希望能够维持某种平衡,如果我还希望多往前走几步,我要怎么做,我还能怎么做?如何重新夺回生活的主权,不轻易地被牺牲掉。这一点,我们在今天的最后部分讨论。

- “我们都有病”VS“我们都经历了精神损伤“

五年前,我发现“抑郁症”正在从医学术语变成文化习语飞入了千家万户,影响并改造着我们的生活和生命。这成为我做精神健康田野调查的起点。五年后“丧”和“废”成为了更普适的自我认同标签,而“抑郁症"也成为了几乎每个人都能聊上几句的话题。

五年前人们倾诉的时候,还能自己给自己找到一些为什么抑郁的说法,比如情感受挫,比如家庭不幸,比如生理疾病,比如经济压力……五年后,这些原因依然还在,但是出现了不可忽略的新的声音:“大环境越来越差了” “社会戾气好重” “看不到希望” “什么都做不了,什么都改变不了”“根本没办法对话”……从样本上来说,这五年来我的确认识了更多的行动者,这部分有同质群体的主观因素。但从整体社会环境和受困扰的绝对人数来看,不得不感到警醒。

“我也抑郁”

“我也有抑郁症”

“人人都有病”

“我们都病了”

这些话语背后的潜台词正发生着微妙的变化。

记得某一天,我因工作单位的性骚扰和当天看到的上财性侵案在房内痛哭,痛哭的原因并不单是那几个中年男人,而是作为曾经的性教育从业者面对现实的无力,是必须自我驯化成为“懂事的”螺丝钉的压抑。这个时候,我的研究生舍友突然发消息说感觉快不行了,很丧。她并不是一个很难开心的人,平日很少向我们这么表达情绪,我收住了自己的眼泪赶紧问发生什么了。她说当天工作上不顺利,还看到有人得了癌症,还没缓过来,就是上财性侵案。她说好失望,说会不会卸载微博就会好一点。她和很多人一样,是在沪上打拼的上班族。

这样的日常,并不少见。

我也记得和被确诊HIV感染的公益界朋友从下午聊到晚上,虽然打头聊的是疾病,但是最后让我们感到悲凉的并非不争气的身体,而是糟糕的社会环境和无法抵抗的汹涌现实。记得东京的朋友跟我隔着视频借酒消愁,说许多事情实在做不了就算了。记得朋友圈里几个为数不多的热血青年逐渐变得消极。记得几个欣赏的人彻底让自己从网络上消失……

疫情的出现,把一切推向了极值。

对有的人来说,“越来越糟糕”从一种想象一种抱怨变成了坚固的现实。

港大精神科系主任Dr Chen Yu Hai这样形容他所处的现实:

社会发生了一连串前所未见的事情……“坏事会继续发生”成为不断实现的可怕预期,也为精神医学与社福机构带来挑战。社会立场分化,对机构和他人渐渐变得不信任。求助者因私隐关注却步,传统系统无法好好发挥。更甚者,在关注大局的气氛下,大家彷佛没有空间、或觉得“不应该”关顾自己⋯⋯要准确理解这个社会状态,需要更深入的审视……

过往我们定义疾病,会强调某种症状持续过久影响到正常生活,“想象一条橡筋圈,被拉会变形,放松便弹回,这是正常调节。但是倘若橡筋被拉得太久,加上橡胶本身产生变化,最后即使放松了,也无法回复原状。于是我们说,这人可能已经进入疾病状态,是个人风险因素跟环境互动的结果(Dr Chen Yu Hai)”。

但如果我们的“正常”就是日复一日的应激呢?

如果橡皮筋可能一直无法得到“放松”呢?对此,即便是作为精神科系主任的Dr Chen Yu Hai也承认,“那是太平盛世的诊断假设。但是在动荡的大时代中,是病不是病,回答不易。”

我们的确面临着更大的精神健康危机,但用“精神疾病”的形容不仅容易模糊重点,也可能会导致越来越多的人畏惧求助。Dr Chen Yu Hai提出了“精神损伤“的说法,意思是我们的心理也会像身体一样,遭到外部压力后就会损害。这里的外部压力是源源不断,并且很大可能性是不可抗的。如果说过去是我们每个人都罹患精神疾病的风险,那么今天可能人人都有或轻或重的精神损失。从不确定走向必然。

“我们都有病”里面有一种幽默的消解,尽管承认集体性失调,但最后的靶子还是自己。而“我们都经历了精神损伤” 则相对准确地描述了现象,同时有助于我们关注损伤以及造成损伤的外力。

道完这些,让我们进入可以落地的改变。

- 慢慢地说,默默地做

之前的推文中,基于个人经验结合海外文献,曾经给到一些建议。但是这些建议有个特点,那就是都是面向自身的。今天会做一部分补充,后面心有余力的话,还会不断地推出新的系列文章。当然,我还是希望你能明白,这件事情没有现成的答案。时间、事情、具体的人,都可能给到你不同的帮助。

慢慢地说至少包含以下几个含义

①长期发声,坚持发声,有策略地发声,与不公义的斗智斗勇,是一场持久战

②在叙事的过程中回望和探寻事情的意义;

③对话,哪怕是最小范围和最小程度的

而默默地做则包括

①在身心尽量平衡的前提下不断掉手头的事情,在落地的过程中抵抗虚无

②保护好自己,各方面意义的

③有所沉淀。出于需要可以选择弄潮,也可以做涌动的暗流

④做能力范围内的。一点点小事也很重要

下面,为大家罗列一些这几年基于个人探索得出的几种可能性。能力和精力有限,无法面面俱到,就此罗列,只为抛砖引玉,举一反三。

·可能性1:公共对话

面对层出不穷的社会问题,我们的无力感除了对具体事件的,还有对周围环境的。为什么总是有那么多喷子?为什么身边的朋友无法理解我的愤怒?甚至有不少人还因此陷入了和家人和恋人的人际关系的危机(查看过往推文)。

前段时间有篇讨论中文互联网公共讨论衰弱的文章很火,对此我也深有同感。但同时,因为有长期线下活动的经验,我的感觉是,在线下构建良性公共对话其实要比线上好操作。

之前做精神健康的时候我组织过多场开放式对话。参与者背景不同,对精神健康的了解程度不同,所持有的立场也不尽相同。但是通过规则制定、时间控制和特定的环节设计,我们能够达成沟通的目的。这样活动的目的并非在求得一个答案,而在于“开放"和“对话”。过程中我们一起练习自己聆听和表达不同声音的能力,而不是直接就开杠。一般在活动之前我会事先了解报名者的背景,正式对话开始前也会每个人简单沟通一下,大概心里有个数。

我主要是在一线城市的年轻人里面做这个尝试。另外也有社工面向老年人做了代际沟通的尝试。比如说有这么一个项目,社工面对立场迥异、水火不容、“宁愿戴上面具也不说穿彼此看法”的老少两代,试着在两代之间搭建对话。最开始发起活动的时候,响应者寥寥无几,因为大家担心话说开以后撕破脸,于是社工和大家一起制定了沟通规则,确保都能相对舒服地聆听和讲诉。老年人表示“真的无法理解年轻人在想什么”,于是社工提议邀请年轻人一起来谈当下话题,在邀请的时候也会和年轻人沟通彼此对当下社会现状的看法,真诚交换意见。不以说服为目的而是以聆听沟通为目的的聚会就这样展开了。

“应他们的提议,能找到数据的都尽量讨论,也有心理准备要处理棘手情况。最大的愿望是推动大家聆听差异。小区里的人,有不同的想法和立场,是最正常不过的,重点是与参加者一起学习构建相对安全的氛围,以互相尊重的方式,来沟通不同甚至对立的意见。”(项目社工原话)

因为这类活动实际上对参与者是有一个基本要求的。所以我建议这种公共对话可以从小范围进行尝试,从熟人圈子里面进行尝试。话题也可以选择由浅入深。如果聊抑郁症很容易吵架,那么我们先聊聊职场倦怠?如果聊代孕问题很容易吵架,那么我们先彼此交换一下自己的婚恋观?逐渐地把不可说变成可说,不可讨论变成可讨论。

·可能性2:避免碎片化沟通

社交媒体和即时通讯不仅改变了人们沟通的方式,也在一定程度上重新塑造了人性本身。注意力的分散,情绪的反复调动,快速更新的热点,劣币驱逐良币的内容生态……从半年前开始,我开始和身边的朋友尝试减少微信沟通的频率。更多地采取电话/面谈/邮件的方式,从时间占用上来说,节省了大量的时间。而从讨论效率来看,也有利于系统性的思考而非零散地回复。

这个建议乍一看与各位的政治抑郁关系不大。但它实际上它是对目前互联网文化的一种抵抗。它对什么人比较管用呢?互联网的重度用户,有强烈共情能力的人,关注社会公义话题的人,可能都能受用于此。试着用邮件/电话/面谈取代东一榔头西一棒的微信?试着单独花一点时间完整地阐述你的态度/经验/立场?当与友人进行朋友圈辩论的时候试着邀请对方通过邮件或电话进入更加系统性的讨论?

当然,这会牺牲很多的便捷性。对于大多数人来说生活是无法离开微信的。这就需要你自己去调整和平衡了。在本文里面没有提及的还包括对数字极权的反抗,这是另外一个更大的话题,感兴趣自己去了解。

·可能性3:叙事实践

当社会矛盾激化、撕裂加剧,问题无法在短期内解决的时候,不要说普通人,就算是职业的社工、心理咨询师也有可能感到手足无措。无力感笼罩在各行各业身上。而叙事实践提供了一种对待问题的可能性,“让人从失望中找回生命的期盼与可能”。

你的无望和绝望也许告诉我你曾经有过盼望,我很想知道这些盼望是什么?你希望这地方能变成怎样?一个人与人之间充满爱和关怀的社会?你可以描述一下你「理想中的社会」吗?年纪轻轻的你如何知道「理想中的社会」是有可能存在的?你曾经见过或听闻过吗?可以告诉我你见过听过的经历吗?有没有同伴与你一起经历这些?如今他们在哪里?他们知道你此刻的感受吗?你在这个理想社会出现的过程中扮演着什么角色?又有谁和你一起在这争取理想的路上并肩作战?他们还在你身边吗?如果战友们听到你的故事,他们会有什么反应?明显地你「理想的社会」还未出现,你觉得你和同伴们还有什么事可以做,令到「理想的社会」尽早出现?

引自Dr. TING Wai-fong,有删节

我们有没有可能,真诚地回答以上的问题。如果觉得这样的问题似乎离自己太遥远的话,那么或许我们还能回到一个个更细微的话题上来。

我们有没有给过自己言说的机会?

我们愿不愿意认认真真地聊一聊那些失望和不安?

在过往的实践里面,除了上面的开放式对话,我也曾经通过应用戏剧的方式去进行叙事实践。叙事实践说起来很唬人,其实大家可以从讲故事和分享生命历程入手。故事是最古老的把戏,也是最有吸引力的沟通形式。先试着不说那么多,只是把故事讲出来,说不定一扇新的大门就此打开。

此外,公共写作也是可以尝试的。我把它也放入叙事实践里面。非虚构也好,半虚构、虚构也好,借由文字这种可以控制距离感的形式,进行发声和表达,也未尝不可。

·可能性4:助人行业的意识提升

从心理到社工再到民间志愿力量,如果希望更好的帮助到我们的服务使用者,就必须反思自己知识和经验背后的价值观。以我自己的读书经验和在精神健康行业的观察来看,社会正义这一视角是长期缺席于专业教育的,这里的专业教育包括了心理、社工,也包括了医学生可能接触到的医学人文这一块。其实把社会正义这几个字换成价值观也是一样的。

社工何芝君(2005)对此早有反思,

社会工作最早同时关注个人和社会,此后业界急于建立专业地位而引进心理分析学派理论。时至今日,主流社工在理论层面、工作模式及实务技巧上仍是以心理诊断、个人治疗和行为改变的微观介入为主,将服务使用者的问题构成原因个人化,是倒果为因。一方面令社工忽略个人及问题的社会属性,只能做些修修补补的工作,同时,将问题责任归咎于个人也容易变成“责备受害者”。忽略社会环境对个人问题的成因往往导致错误的评估和介入,服务因而缺乏成效,甚至沦为社会控制的工具, 使当事人顺应环境要求,接受钳制。

朱志强(2005)则指出,

大部分心理治疗和家庭治疗对自己体系内隐而不宣的价值观和意识形态不作正面展示和探索,且透过某些概念和技术,把需要处理的问题心理学化或者家庭化,殊不知问题往往涉及两性秩序和权力安排、父权意识形态、阶级秩序、族裔文化等等多项因素。倘若治疗理论和方法只把自己包装成中性的科技理论,则欺骗性甚大。这些治疗回避或压缩了人在困境中所面对的道德、伦理、存在意义和灵性上的考虑与挣扎。

说到公平正义大家都很害怕,生怕触犯了哪条高压线,这里面有客观因素导致的自我审查,也有主观因素里面的倦怠和借口。这里不再多说。从结果上来说,这会让受到社会公义困扰的有需要群体在寻求帮助的时候感到难以信任继而求助无门,只能依靠小圈子取暖或者自己熬过去,甚至进入到无助和绝望的恶性循环。

在众新闻的《抑郁言论环境影响精神健康》一文中,提到一个案例,来访者关心社会公平正义,情绪无法发泄,最终反噬自己。在周围人心中,他的情绪问题是自找的,是认不清形式,过于乌托邦。作者作为助人者,则肯定了他择善固执的难能可贵。同时作者还表示,即便大环境糟糕,但仍然可以将心中怒火化成改变的动力,比如在小事上为自己发声,比如在自己的朋友小圈子里面推动对话。这篇文章建议大家不要随随便便就劝别人“想开点”,因为这种行为的本质是对受害者的责备。也就是所谓的慷他人之慨,想开点是受害者劝自己的,不是旁观者拿来求全责备的。而在该媒体的另一篇文章 《有感而发篇——给因执着公义而抑郁的朋友》中,则更加犀利的点出了当下的现状:明明做错事的,制造不公义是另有其人;要承受指责的反而是那些「看不过眼」、「不平则鸣」,或甚至直接身受其害的当事人。可以想象,这些说话不单只达不到的安慰后果,甚至会进一步伤害当事人,以及将他们置于更孤立的处境。

FB专页Clinical Psychologist 2.0 则提到,如果精神健康工作者希望彰显公义,治愈群众创伤的话,我们必须响应人们真实的需要。精神健康工作者必须批判他们专业知识背后的意识形态,以及自身专业和当权者的千丝万缕。他们必须防止自己无批判地传播一种对被边缘化人们有害的论述。

最后有必要做一个补充。我自己在实践中也有看到有助人者在面对服务使用者时忽略对方的复杂需要,非常急切地带领使用者(只)从结构性角度分析问题,这就陷入了另一种误区,也很容易让一些服务使用者感到困惑乃至被冒犯。你给的是否是他当下需要的?你现在所运用的经验又是否能完全匹配他的情况?这个我们可以单独再叙,此处留一笔作为备忘。

- 结语

关于政治抑郁,关于不公义和精神健康,今天就聊这么多。分析起来很容易头头是道,做起事情来就是另一番踉踉跄跄的光景了。或许很长一段时间,我们都会带着“精神损伤”生活,它会成为生活的一部分,会再造一种新的日常,在这些日常里面或许还能生出别样的幽默和勇气。

2020已过半,你还好吗?

祝你平安。

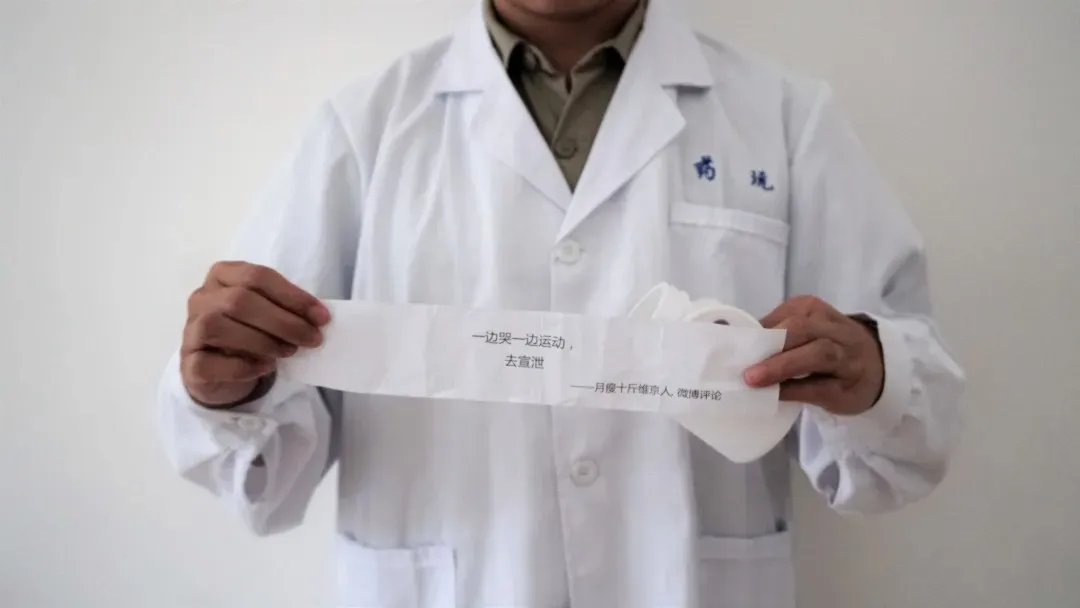

本文配图全部来自作者本人策划的抑郁症主题展览「药玩」