“用记忆对抗强权”-在绝望时代的六四记忆

「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。 」– 米蘭.昆德拉,《笑忘書》"The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting." - Milan Kundera, 〔The Book of Laughter and Forgetting〕

又是一年六四时,每年的这个时候,那些负有冲击力的画面、国际歌的歌声、无耻的枪声带来巨大的情感波动,加上现状的黑暗与对出路的绝望让人陷入深深的无力。去年是六四三十周年,在这个更具有标志意义的一年,有更多人写文章纪念,有更多的学术研究和审视视角出炉,更多的人去了维园,举起烛火;然而,紧随其后的是轰轰烈烈却面临更大打压的反送中运动,一场疫情在给中国巨大灾难之后,那种反思的情绪又似乎被民族主义情绪和对国外的幸灾乐祸中转瞬即逝。兜兜转转又是一年六四,延续三十年的香港维园集会被取消象征了一个更加黑暗的未来,中国继续坚定地走向民族主义封闭和极权的“新常态”,港台越来越多的作为必须被驯服的对象出现在中国官方的叙述中,从来就不是灯塔的美国在川普的带领下更加失去其“道德制高点”,在六四纪念的日子里,川普甚至试图用六四式的方式来解决国内反抗种族歧视的抗议。在新冷战的阴影下,中美在对抗中各自越来越民族主义/孤立/崇尚武力。在这样一个可能是“未来十年最好一年”开端之中,实在很难有信心对于中国或是世界的民主与自由有什么期待。那六四之于这个时代,之于这个时代的我们又有什么意义?记忆在强权下又能如何宽慰亡灵呢?

一, 我的六四认识之路:威权下的缝隙

在六四叙事时,常常听到的话是“在严酷的管制下,年轻一代已经遗忘/无法知道六四了。”这话总体上是对的,在互联网管制之下,六四和相关的词语是严密管控的禁区,想要通过互联网了解六四是非常困难的,更别说电视或者书籍了。然而这并不代表威权的管控没有缝隙,而正是在这样的缝隙中,六四后才出生的我得以逐渐窥见历史的伤口。

第一次听说六四,是在初一的时候,时值六四二十周年,有一天才食堂吃完饭回教室的路上,突然发现学校被人贴上了标语,写着“纪念六四二十周年,人民解放军第一次向人民开枪”,我对于标语内容大感疑惑和震撼,于是询问班主任,以往有问必答的班主任显得犹豫回避了这个问题,这种回避使得我的好奇心被激发出来,“解放军对人民开枪”对于那时思想“正统”的我来说无异于一个震撼弹,于是我按照之前熟悉的方式来寻求知识,上百度搜索,与同学讨论。前者带来的是中共政治局和人大的官方说明,说“学生是暴徒,军队保持了克制”,以及在网络论坛上语焉不详的暗示;后者则是得到了更多家长们隐晦地暗示学生运动的存在。如果仅仅是这样,我对于六四是不可能有什么认识的,只能隐约知道几个词“学生”“绝食”“暴徒”“戈尔巴乔夫”“《河殇》”。直到我开始知道了维基百科,那个时候的维基百科还没被墙,中文的“敏感”词条也是可以访问的。只是可能在点了过多的“敏感”词条后,中断连接一段时间。通过一个词条跟着一个词条的点击,一个由文字和图片组成的六四记忆在我脑海中形成。虽然在当今这个充满了短视频的年代里,很难想象没有视频和声音的冲击力有多大,但我还是被叙述性的文字里强烈的情感所冲击,被那些诗歌里的悲怆所震动。

大约一年后,我终于下载到了第一个翻墙软件,第一件事便是到YouTube观看卡玛的纪录片《天安门》(https://www.youtube.com/watch?v=uyauJ34d2K0),当时的翻墙软件非常慢,看一秒往往要卡两秒,就这样,一部3小时的纪录片我整整看了一个周末。虽然如此,现场影像带来的震撼仍然是巨大的,那一遍遍合唱的《国际歌》在我耳畔回响,那些纷飞的子弹和救护车凄厉的笛声让我再也无法平静了。与我看之前不同,除了对于镇压的愤怒,我也对于天安门上5月的混乱,柴玲的情绪化感到遗憾和生气。“学生运动”对我不再是一个抽象的名词,而变成了一个个组织的难题,妥协和坚持的抉择。我最受震动的镜头是,北京市民们上街层层围住进京的运兵车,晓之以理动之以情,把水果蔬菜和雪糕往车上送,来阻挡军队进城,车上的士兵面露迷茫,我为这种人性的美好一面潸然泪下。

而后进入了大学,这所北京的大学在六四中有着深度的参与,以至于每年六四学校的标志性雕塑旁都会有保安24小时守卫。机缘巧合下,我也加入了学校的一个学术社团,其中社团一项很重要的活动就是每年播放一些独立纪录片,而《天安门》总是压轴的那一项。社团会找到学校附近的酒吧,小心翼翼地播放影片,组织讨论。直到去年,外界的风险不断升级,内部成员似乎也有了“举报”的风险,不知道持续了多少年的传统就此中止。

这几年间,有几次借着旅游的机会去到香港和台湾,每次都会去诚品,在有着出版自由的敦南诚品和尚存出版自由的铜锣湾诚品度过了几个难忘的夜晚,于是有机会阅读关于六四事件研究的著作。其中赵鼎新老师的《国家,社会关系与八九北京学运》给我最多启示,尤其是用社会中层结构的缺乏来解释学生运动组织的失误和国家合法性理论来解释中共高层走向武力镇压的选择。去年六四三十周年端传媒的系列报道(https://theinitium.com/article/20190515-hongkong-6430-trailer/)更是涵盖了各种角度对于六四的分析,当事人的访谈,一场国家暴力对于个体的伤害更加具体而深刻。

二,反思六四:超越学生运动,超越道德完美,超越灯塔主义

在每年纪念六四的声音中,最被听见的依然是学生领袖和知识分子们的叙述。八九民运当然是学生首先发动并占据行动者多数的运动,但这样的声音依然有其局限性。市民/工人的支持让学生运动在最困难的时候得以维系,使得学生有了生活上的保障,更为重要的是,当戒严开始,一场无可避免的悲剧开始时,是市民和工人用血肉之躯最大限度地阻止了军队的前进,也是ta们付出了最大的代价。六四之后,当局尚因为国际社会的压力而对于学生和知识分子的惩罚有所忌惮,但对于市民工人的惩罚则更是残酷的,正如王超华在采访里所叙述的:

“凡是学生抓到就送监,只要不是学生,许多工人抓到以后马上就杀了……上海杀了烧火车的工人,济南一天杀掉24个人,没有解释什么原因,北京杀了7个人,说他们烧军车。通缉令加上死刑,快速执行,直接威胁市民。”(https://theinitium.com/article/20190604-mainland-wang-chao-hua/?utm_medium=copy )

而与ta们付出的巨大代价相比,ta们的声音则相对缺少,“学生运动”的叙事中缺少了工人和市民的影子,而在一种传统的士的精神和大学生“天之骄子”的地位下,“学生运动的纯洁性”在运动中一直阻止了学生向更广大的社会阶层的扩展。如今,当回看六四的时候,我们不应该忽视这些更广大的不处于镁光灯下的牺牲者。

工人所要的民主和学生所要的民主,前者是建立在阶级话语基础上的民主,后者是去阶级化的民主;前者首先指向工作场所的民主,后者则是在抽象的个体自由基础上的民主;前者是拒斥市场化改革的民主,后者是拥抱市场化改革的民主。也正是在这个意义上我们可以说,工人们所追求的是社会主义民主,而学生们所追求的是自由主义民主。《边缘化的六四论述:八九春夏,其实发生的是“两场运动”》 https://theinitium.com/article/20190529-opinion-labour-force-in-june4/?utm_medium=copy

在关于六四的常见叙述中,官方常常用一种“泼脏水”的方式来试图抵消民主运动的正当性,与此相对的,民运叙述下的学生则是采用了一种“道德完美”的描述。这或许既不符合事实,也是不必要的。刘晓波先生在《末日幸存者的独白》中对于学生运动中的组织混乱,学生领袖(主要是吾尔开希)的自大,高傲,对于民主缺乏深刻理解有着直白的批评,而这些批评往往没有被学运领袖们回应。一种正义的社会运动并不需要参与者的“道德完美“,在八十年代对于西方世界的了解有限,社会中层组织(NGO/公司/协会)缺乏的情况下,对于民主理解的浅薄,组织的混乱某种程度上是不可避免的,大可不必讳言这点。八九民运也是属于所有参与者和支持者的运动,学生领袖们并不垄断运动的解释权,作为20出头的大学生,一些性格上的缺点并不是什么不能接受的事,既然不需要“完美的受害者”,我们也不需要一个“完美的反抗者”,而反抗者本身也不必在时候自称“道德完美”,像刘晓波先生一样在反对威权的立场下反躬自省,或许更能使得公众对于运动有更深一层的认识。

六四不仅是历史,更是现实,它也照见中国的时局和世界的变化之中。在川普时代的美国,很多“自由派”中国知识分子变身为川粉,为明显违反自由主义原则的川普的政策而鼓与呼。甚至在最近,美国Blcak Lives Matter运动风气云涌而川普威胁使用军队的当下,余杰依然表示着对川普的支持。这一诡异的现象,林三土老师在论文中解释为灯塔主义。这些知识分子或是出于对抗中共而寻找政治上的灯塔,或是出于对于“西方文明”的向往,将优越文明等同于白人男性文明的想象,寻找一种文明上的灯塔主义,这表现为对于西方弱势群体抗争的“双重标准”和对于所谓“白左”不加掩饰的鄙视。这种灯塔主义不仅使得六四的思想资源有被保守主义劫持的风险,而且使得六四与其他世界各地发生的抗议运动的联系面临危险。八九民运是各阶层的民众对于威权体制一次大规模的反抗和觉醒,而这种对于结构性压迫的反抗也体现在香港/智利/美国的抗争中,六四告诉我们不应该是民族主义和灯塔主义,而是更多和其他被压迫的群体共情和联盟。

三,用记忆反抗极权:回忆无罪

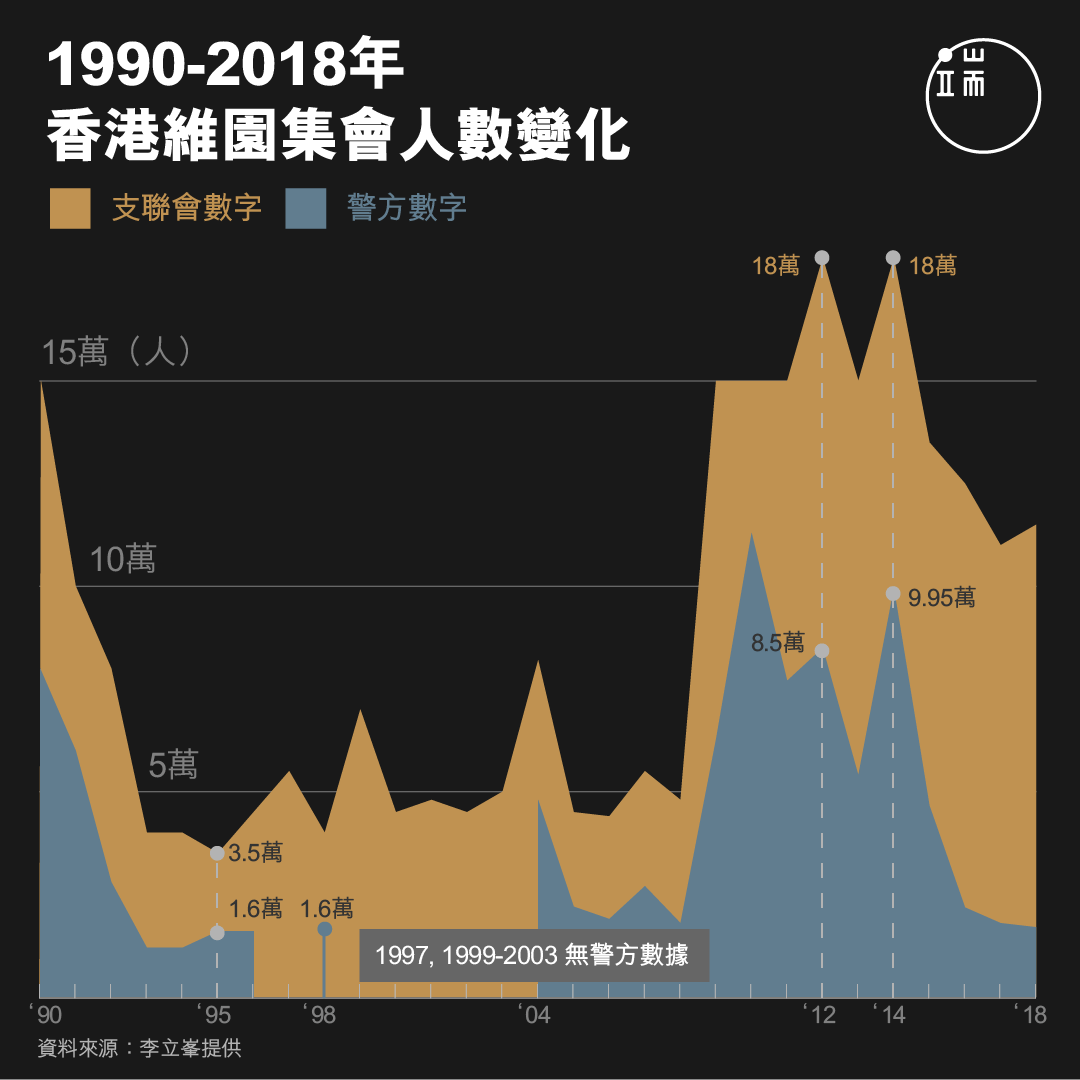

在越来越严酷的环境中,记忆的价值或许更能得到彰显。记忆是保留反抗的火种,保留历史真相的最后防线。在历史上反抗威权的斗争里,记忆的保存,反复的叙述,花样翻新的纪念形式,都是最终得以揭露历史真相的重要因素。在70年代阿根廷军政府统治最黑暗的日子里,“五月广场母亲”通过每周四下午三点半开始的环形散步的方式,保存着阿根廷军政府“肮脏战争”的记忆(https://theinitium.com/article/20160708-international-Argentina-mothers/);在六四之后的日子里,香港人通过年复一年的维园集会,媒体的报道和民间通过各种艺术形式的纪念,在官方极力淡化的情况下,依然保存了难得的“集体记忆”(collective memory)。当官方每年通过封锁网络/关闭地铁站/水军污染的方式极力阻止对于六四的任何讨论时,官方对于记忆的恐惧也凸显出来。而我们能做的就是努力的记住这段历史,尽力在权力的缝隙里传递信息,有条件阅读和思考六四带来的经验和反思。

或许我们正处在最黑暗的时刻,或许更深的黑暗还在眼前,但只要人还在,只要记忆还在留存,极权制度就无法宣告最终的胜利。

八年前,香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华展开“微博视野”(Weiboscope)计划,在2012至2018年间每年的6月初,追踪逾10万个微博帐号,共收集了逾千条因与六四相关而被删除的贴文或图片。这些被删的图文,证明了在高压审查下,仍有人坚持纪念,就如早前在抖音流传的短片:在北京军事博物馆里,有人手挽两个胶袋,站在坦克前,“即使是多微弱也好,还是存在的,有人传递、有人纪念。长远而言,我不觉得六四会消亡,它没办法被删除,因为它的记录还在,也因此限制了人们的论述。我不觉得历史的记忆这样容易被洗去,即使数码极权多么厉害,也很难想像一个政权可以完全洗走一个记忆。”李立峰说,一贯泰然。《30年后,香港还能守住六四记忆吗?—— 专访李立峰》 (https://theinitium.com/article/20190515-hongkong-6430-memory-institution/)