146 | 东北的明天:或作为方法的东北 | 东北研究 4

东北在哪?是九省、三省、还是四省?是长子还是故地?是老工业基地还是“文艺复兴”的策源地?而今年通化疫情激起的诸多讨论与一系列人口政策下,东北又变成了一位“迅速老去的长子”。对我们而言,这也是一个重新审视东北所代表的具体文化意义及其所彰显的社会实践的机会。我们谈论东北的昨天、今天、明天,用一个更灵活的方式跟进东北的多重涌动。再次感谢参与的朋友和整理的伙伴。

本篇推送基于歪龙的分享和这次Corona的讨论部分。东北作为方法,外省之为目的,本篇是跳出本土主义和县城政治哲学指点江山的一系列尝试。

Corona这是一个起源于疫情期间的读书会。底色是社会科学,但疫情的复杂性很快溢出了既定的学科边界,读书会也逐渐转化为议题导向的半公共讨论平台。疫情和疫情次生社会现象之外,Corona关注的议题包括性别与LGBT、美国黑命攸关运动、基建、诗歌、他者、全球灾难政治等,也力图对紧急议题做出反应,如就洪水策划的鄱阳湖批判历史地理学和大坝与水利政治的讨论。有意加入或主题投稿的朋友请在后台留言。书单见:

https://shimo.im/docs/jQWWW6WDqRC6h9Tp

以往笔记可以在石墨书单中找到,整理后的文章可于公号。

主讲 / 何妍、杜李、歪龙

主持 / 歪龙

参与 / 关心东北的同学们

书记与统稿 / 李政桥(香港中文大学人类学系毕业生)、泡泡、景弎

校对 / 景弎、江小鱼、二号机、阿罡、一碗饭、老方、悦怿、孤星、椒盐、松鼠、颜和

东北作为方法,外省之为目的,兼论江西的东北性

歪龙:

无论之于中国的中心城市还是东北,我本人都是个外省人,理论上是外省文艺bot的团结对象,就我这个江西人而言,这次讨论东北的一个目的其实是期望能够借用竹内好和沟口雄三的问题意识,以东北作为方法,外省之为目的,和杜老师提到的外省文艺bot的proposal很相关。

刚刚杜老师谈的这个省份比较性,尤其是时间的空间化,我非常有感触。像最近通化的事情,很让我感觉到有一种空间的时间化的感觉,这与我所来自中国内地的“阿卡林省”非常有关系。如果说把东北当做一个长子是指向一种没有当下的怀旧,那同样的,当下江西的主流意义框架和比较框架也依托于历史而缺乏当下的立足点。谈及江西,每每就会谈及书院、山水、革命,都是支撑中国发展线性叙事的重要节点,但在空间意义上,江西和当下中国大地上的种种联系都被抹去了。

何老师讲通化的历史就是对一个僵化线性框架下进行隐秘褶皱的钩沉。而这种钩沉带出的许多线索对江西同样有效。江西虽然看起来是个内地的农业省,但诸多城市都依厂矿而生,比如西面的萍乡就有著名的安源煤矿。我们知道1922年由李立三、刘少奇、毛泽东领导的安源大罢工是中国近代史中最著名的工人运动之一。影响如此大的原因之一就是安源煤矿和株萍铁路局当时是中国最大的产业,工人最多的地方。当时安源煤矿的许多情况现在听起来也并不陌生,工人主体是基于老乡组织具有流动性的外来工人,正是这批工人在罢工之后成为秋收起义的主力。

而煤矿还在,也就还有源源不断的工人,他们的家庭、生活与苦乐构成了与东北工业厂矿及其相似的历史。于建嵘教授基于2000年初期在安源实地调研的《安源实录:一个阶级的光荣与梦想》详细纪录了安源较近的历史:逐步退去的福利时代,有改制,有老工人对工伤和退休待遇的抗争 。但或许是因为安源的象征意义,巨大的亏损下安源煤业始终没有破产,现在还是上市公司。而煤业不完全是个下行的过程。在2002年到2012年,所谓的煤炭的“黄金十年”里,安源当地和附近的劳动力仍然有去当煤炭工人的,有煤炭工人下岗后携带技术辗转各地矿井,又回到安源的,也有其他地方的井下工人通过老乡关系和中介来到安源的,我去年在安源的调研遇到了不少这样的人生故事。经济学上,煤炭行业的起落是供需关系造成的摆钟式曲线。具体的人生中,厂矿的下行和倒闭也不是像关电视机一样的终结。而在对抗线性发展历史观这方面,东北和安源是可以互读的他者,也因此可以具有主体性,比如安源近年的罢工和李静君写的锈带老工人抗争,比双雪涛 、班宇、郑执早半代的江西作家阿乙所写的厂矿小镇突破或无法突破的镇-县-省-北京-纽约与警察故事与《飞行家》和《平原上的摩西》压的是同样深植于时间空间化里的韵脚。这种互相借鉴有助于让东北从一个大他者解绑,与其他地区互为方法和目的。

另外一个我非常有感触的点是何老师说到的三线。在江西景德镇有名的直升机厂昌飞即是1969年哈飞分过来的,彼时的江西是东北的三线,是重工业化更高地区朝向农业大省的隐遁与驰援。也有一条与农业有关的线索——我前段时间看了一些关于江西农垦的材料,才知道中国其实曾经有过十几个生产建设兵团。这里单提黑龙江生产建设兵团,非常大的农垦单位,而且它与诸多生产建设兵团相比有一点是非常特别的,就是它确实是有参加战斗过,就是跟苏联的珍宝岛一役。在江西生产建设兵团战友的回忆中,这一战斗经验十分重要,这些材料中有说到,我为什么要训练,我们要向黑龙江精神生产建设兵团的这些同事们学习,因为要随时要做好这种打仗进入战斗的准备。

厂矿、开垦、三线都把江西拖向了内陆的边疆化,这也是无法被现代时间消化的经验,江西的另一面就只有过去,名胜、书院、革命。

让我们再谈谈今天的最后一个题眼——未来。当我们说到共和国长子的未来时,其实也在问这个长子老去之后怎么办?兄长老去之后,一方面好像别的兄弟姊妹会开始挑大梁,像诸多的南方省份。但另一方面,兄长老去也会让人提前感到老之将至,全国范围内人口结构的老龄化上,东北也冲到了前面,成为自身的病灶和全国的症状。

近期的通化疫情是怎么爆发的,根据流调资料,这与东北的养老产业、养老文化、养生讲座所构成的地下网络有关,疫情的流程跟扩散以及为什么疫情这么严重也跟这些有关。而比起武汉疫情自发动员的诸多民间力量,通化的居民老人众多,志愿者十分缺乏,以至于需要动员留在通化的外地学生。

江西不是长子,而是老区,老区的年轻人都出去打工了。许多勉力谈论江西区位优势的文章都会谈到一点,江西临近长三角、珠三角和福建,与台湾、港澳又只隔了一个省。因为本省缺乏产业和高教,年轻人才外流严重,和东北一样。江西前段时间有一个政策,彻底取消城市户口落户的条件,这是最简单粗暴的抢人方法,也侧面佐证了这一人口外流的趋势。

从这个角度上来讲,东北——可能还要加上海南——东三省或四省的人口流变的经验,对于很多省份来说有非常强的借鉴意义。时间的空间化带来的不只是怀旧和惆怅,人不可能永远封装在过去的长子和老区。所以我们今天谈的主题“东北的昨天、今天、明天”中,“明天”是从这个角度来说的。到底是要从容迎接的夕阳红,还是沉疴的症状与新机,抑或一套揭示省份之间机理的诊疗机制。这些角度都能让大家更平和地来重新思考通化、重新思考东北和其他省份的关联。

江西、河南、东北:外省的普遍询唤术

歪龙:

我要提的问题其实也跟我讲的把东北作为方法、重新建立一种东北的比较性有关。

首先是给杜老师的:我非常好奇,我刚刚说的这一套“把东北作为方法”,某种程度上好像跟江西省份的一些特殊性有关系。我不知道,当你讲到外省文艺bot,讲到“把东北作为方法”这么一个表述的时候,你是否觉得这是针对某些完全阿卡林化、还没有建立起自己的这种文化生产机制身份的省份而言的,还是针对更整体而谈的?或者说,有很多省份都可以变成外省?

杜李:

首先,我觉得外省作为一个方法是普遍的,但是东北作为一个方法未必那么普遍。因为我们各自有各自的困境,但是我们可以在外省这么一个语境下,共同地形成一个联结。

我对江西研究不深,但我粗暴地觉得在上层建筑领域它的处境与河南省有可比性,它们的文化自觉被某种作为中国代表的意识给取代了。河南是作为历史中国也就是“古代的中国”的代表,体现在像“老家河南”,“中国什么样,河南就什么样”等提法中;而江西就作为革命中国也就是“近现代中国”的代表,一提江西就是红色文化,就是井冈山和瑞金对吧?很大程度上,中国革命史叙事取代了江西自己的历史。

河南也是一样,讲到河南就是说看汉唐如何如何,但实际上就是河南在宋以后,它是一个相当于具有边地性的地方,虽然它在地理上是全国的中心,实际上已经完全边缘化了。

所以在这样一个语境下,它们倒有某种可能性,在中国当代的经济和文化过程中,有一个自动往上、向主流靠的过程。不像东北,东北某种意义上来说承受了更多的结构性暴力,但反过来,像刚才你所指出的那样,在它承受了更多的结构性暴力的同时,它就获得了看起来更大的一个发言的空间,它还能叫出疼。像江西和河南,除了讲中国革命的伟大或者中国历史的伟大之外,好像连叫疼都不好叫了。

当然,东北的问题也不该简单类比于美国的“铁锈带”,它不仅面对着经济衰落的问题,更面对着社会制度的变更与共同体意识的解体。与其说更像美国铁锈带,不如说更像东欧,它是个后社会主义或者后革命的问题。尽管中国全境都经历过计划经济和社会主义,但集中的程度,对社会体制造成影响的程度是完全不同的。不过,东北、铁锈带和东欧又确实面对着一个共同的衰落的问题,民众体会到的是“失落”与“污名化”,而不是自身存在感的缺失,像江西或河南以样。

但在根本上,我认为“外省”依然是身处统一的结构中,因而是个有价值的概念。这是因为,不论是东北还是江西,或是任何一个外省,实际上的情况就像是成为一个社会讨论的热词“小镇”的叠加。

围绕着“小镇”这么一个词语的反访和自嘲表明,很多年轻人自觉到,他们不仅难以通过受教育及做题的方式实现阶级跃升,而且同样难以实现从小镇到都市的空间转移,外省的年轻人在社会中的挫折和失败成为一种普遍可感的社会现象。

比如,在今年7月份,有个叫做“老虱杂货铺”的公号发布了文章《小县城的中年粉红:在混吃等死中研究世界局势》。实际上,这样的一个意相的被捕捉是耐人寻味的,暗示着失败的人生或“错误”的政治立场——在都市精英中看来应该是错误的——支持国家主义。无论是失败的人生还是“错误”的政治立场,都被一种晦暗的地方性联系起来。

在如今的讨论中,我们很容易意识到,大家往往认为中国存在国家主义和反国家主义对立;但在对立表象的背后有着更关键的问题,即东部大城市与县城小镇附近农村之间的对立,这是无数失败者、无声者、沉默者的政治意识如何被塑造循环和动员的问题。

一些所谓的进步人士常用“鄙视链”话术,问题在于,他们把别人打成“下等人”,别人自然也就顺着往“下等人”被询唤。相对于“鄙视链”的亚文化操作,国家主义或者反国家主义中阵营的任何一方,都不能被这种对立所涵盖。所以说,谁更能在战略上、从政治意识上意识到这一点,他们就可能更好地推进己方的政治议程。在这一语境下,所谓的“外省”意味着沉默的大多数,意味着被剥夺的、被剥削的大多数。

无论剥夺的过程是靠着所谓“自然”的“看不见的手”,也就是我那边的市场一开放,你自己自动就去打工;还是说靠着一个“看得见的手”来拉拽,比如说我必须得把你从自己的工厂给撵出去,你才能去打工,其本质上最后的结果是去打工,是被这种中心的经济给组织起来。因此就这个语境来说,我觉得外省是有普遍性的。

微观史方法与东北时空的深描

歪龙:

另外一个对何老师的问题是:我其实也非常好奇,你做了通化的研究,这是东北的一个比较具体的点,一个具体的市,而且是用口述史这种方法。通化历史的脉络跟更大的一些研究,比如冷战史之间的关系是什么呢?你是否会觉得里面仍然会有一些东北历史比较特殊的方式或者方法,尤其是跟把共和国作为一个整体而言不太一样的地方?

何妍:

这个问题问得特别好,刚才您讲的那一段其实对我有很大的启示,比如为什么要选择通化铜矿和三线厂作为研究对象,这在学术上来说,属于微观史或者个案研究的方法。

在历史学界,早些年我们比较重视自上而下的视角,比如国际关系史、外交史、政治史、军事史,我们重视国家级别的档案,考察的是国际关系、地缘政治和上层决策等比较宏观的问题。海外学术界七十到八十年代以来,逐渐转向对微观史,包括社会史、性别史等角度来探讨问题,而不是单纯采用宏大角度来进行史学研究。微观史、个案研究对我个人来说就有好处。我的博士论文研究冷战史和中美关系,那时候我根本没有想到冷战、中苏关系和中美关系与我家乡人的命运密切相关,但对普通人做了口述访谈之后,我发现“小历史”的确给予我新鲜、多元和丰富的视角,来帮助我重新理解国际关系、国家权力和地方社会之间的关系。

我们所说的东北问题,像您刚才所说,现在中国其他地方可能也慢慢面临这样的衰落过程,也就是老龄化的、夕阳化的过程。西方发达国家实际上已经经历了或完成了后工业化阶段,包括像美国铁锈带、德国鲁尔区,还有跟中国比较接近的苏联军工厂的衰落,它们的产业工人与东北老百姓遇到的问题也相似,甚至与美国疫情期间的所谓社会的撕裂也有间接的关系。在很大程度上,美国工业化的衰落和贫困同新自由主义和全球化的冲击密切相关。所以东北的问题可能也会是中国其他地方可能要遇到的问题,也是西方国家已经发生过的问题。

从第二个层次来讲,如您刚才讲到的,东北不可以用二元对立的简单思维来看待。历史随着时间和空间的交错变迁,存在很大的复杂性。东北历史的整个脉络,体现出其经济并非线性发展的过程,我们很难用文化决定论或政治决定论来梳理东北从兴盛到衰落的过程。

这一现象在各地以及不同类别的国企也有不同的体现。例如长春的一汽和客车厂,现在就属于转型比较成功的。大型的三线厂同整个中国的国防工业转型相关,命运也与其他国企不同。如果大家看央视的《大三线》,还有凤凰卫视的《三线往事》,便会有很大的感触,西南、西北的“三线人”,如果听了我讲的通化三线厂的历史,一定会有很多共鸣。因为当时的三线建设基本上都是同一模式,属于高度的社会主义经济在特殊时期的产物,现在很多三线厂都已经转轨、改制、迁移,厂区都成为遗址。其他大型国企如鞍钢,也随着整个中国的改制和全球化的过程而变迁,体现了中国工业化纵向的发展过程。厘清各种国企不同的命运,微观史探求细节的方法很重要。

第三,微观史为分析东北自身的问题提供了很丰富的层面。我刚才讲到,大家对东北存在一些刻板印象,比如看小品时认为赵本山所讲的铁岭话可能代表东北方言。由于复杂的历史移民过程,黑龙江、吉林、辽宁之间,甚至吉林省内部,通化跟长春地区之间的方言都具有很大区别。因此,做微观史,包括对女性命运、城乡差别的考察,从历史、社会和文化各个层次方面,都不应简单地出结论。

所以总体来讲,我觉得这种微观史的方法非常好,也吸取了人类学的田野调查的方法。

这次访谈我采用了很新的办法,疫情期间无法直接回到中国面对面地进行访谈,反而为我提供了优势:通过微信访谈可以语音留言,然后直接转换成文字,整理起来非常方便;同时,也不必实时采访,受访者可以在任何时间回复我的问题。

除此之外,我还采用了比较灵活的群体访谈方式。刚才讲到,东北人有喜欢聊天的特点,性格比较开朗热情,非常愿意分享过去的故事。我想为了更好地再现历史场景,除了一对一的访谈之外,还采取了两人或多人同时采访的方式,比如说采访我的母亲,便把她的几位同学也拉到同一群里,在开放的空间里,她们会经常互相提醒和纠正信息,几个人共忆往事,访谈内容会更加全面和相对准确。由于时差的原因,很多情况下我提问后便离开,这样她们更能畅所欲言,等我醒来后再听她们的语音留言。所以,这可能是疫情提供的副产品,即一种口述访谈的新方法。我想后续跟人类学家探讨一下这个方法的利弊。

在整个做微观史的过程当中,我学到了很多,也有助于我重新去思考和理解东北的过去、现在和未来。

东北咋整

歪龙:

关于东北的讨论总是容易倒向关于“东北咋整”的讨论,比如下面一个问题,我觉得两位老师都可以回答一下:关于东北的交通网络机电升级改造的问题,铁路冻融循环其实无法解决,电气化率也低,北部很多地方还是绿皮车,海路也打不开,空运会是机会点吗?

杜李:

地缘政治和空运方面的问题,其实大家有讨论,比如对东北北部缺少入海口的问题,最常见的一些说法有,寄希望于朝鲜的改革,或者要求争取图们江入海口的通行权等。

我个人对这些相对不太看好。我觉得问题不是说地缘政治环境有初步的改变,立刻就能够解决。例如,图们江入海口实际上通行不了那么高的大船,即便允许开船进来,实际恐怕也有困难。朝鲜的开放,首先,朝鲜经济容量本身有限;第二,要同内地来的和韩国来的资本进行斗争,东北未必获得足够的好处。

就以中朝贸易问题来说,也存在中方主导势力的代际更替。在金正日时代,基本上都是东北人在活动,但现在明显有内地的资本进入,东北人在边贸方面的话语权也在下降,很多浙江来的商人和朝鲜做生意。东北人不一定能够收割利益,最多活跃几个边贸城镇;而整体上,对东北内部的腹地、长春、哈尔滨、沈阳,恐怕也没有太多直接影响。

据我所知,东北的铁路交通很明显是市场经济语境下,弗里德曼的所谓“后发经济优势”的问题。东北就是因为过去铁路太好,所以现在修起来比较费劲;而且地方财政本来没钱,中央财政支持有限,因此确实难以有比较快的更迭,这不是东北地区能解决的问题。至于哈尔滨铁路局下面仍有很多绿皮车的问题,如果将从海拉尔到满归的这类火车都改成高铁,在经济上显然不现实,也未必划算。

所以在我看来,就像歪老师反复所讲的,如果想让我们聊东北“咋整”,实在难以回答;但若就这样的模式去谈,确实也没有什么办法。

歪龙:

何老师在美国生活挺久,尤其您之前是在美国绣带里的印第安纳州上学,可以用美国的经验来谈一谈东北“咋整”。

何妍:

其实美国的infrastructure,也就是基础设施建设,现在是很令人失望的。刚才杜李老师提到后发经济优势的问题。当然,美国的情况则更复杂,因为美国的资本家对于政治操控力很强,如由资本推动的汽车制造业和航天业的发达,以及石油大亨对政治的游说,很大程度上导致了美国铁路的衰落。此外也有其他方面的因素,如美国人喜欢自驾不喜欢公共交通,还觉得纳税人的钱投到公共交通是一种浪费。

大家很难想象,东北现在铁路固然存在问题;而美国的铁路系统在中西部基本上衰落得只剩下货运;在东海岸人口相对密集的地区,客运铁路还在维系,但运行速度缓慢,没有像国内这么发达的高铁。多年来美国一直有建高铁的提议和讨论,包括西海岸的加州。俄亥俄州的“3C”(辛辛那提、克里弗兰、哥伦布)工程,联邦政府的预算已经批准,但因为美国联邦制之下,各州都有自己的权力,这一想法最终被彻底否定。总体而言,由于政治、经济、文化习俗和老百姓的观念等多重复杂的原因,美国铁路现在衰落得一塌糊涂。

所以如果横向比较,实际上美国现在的基础工业或许还不如中国的东北,它整个处在不断衰落的过程。

至于中国内部的比较,因为我出国比较久,每次回去见到的变化都很大,觉得还仍然是欣欣向荣的发展过程,高铁越铺越广。东北这边高铁建设虽然由于种种原因相对滞后,但是现在动车、高铁也都逐渐开通了;航空线路方面,据说哈尔滨和华盛顿DC之间的直航可能也要开通了。

当然,边界线现在也受到地缘政治影响,包括朝鲜、俄罗斯等,所以国际贸易的打通可能还得受国际关系的影响。我不是东北经济研究方面的专家,所以我讲的这些不一定准确,只是想比较一下我在美国的感受。

歪龙:

这种感受非常重要。与其试图负责任地回答“东北咋整”,大家能做的事实上是从自己真实的经验出发,调整常用污名化或者概念混淆的意义框架,这一框架也困住了东北。

我们下一个问题好像还是一个“咋整”类的问题,东北目前的衰落、东北的损坏是否可逆?具体来说,就是年轻人纷纷撤出东北情况下,如何再次调动东北复兴?当然我觉得可以把这个问题理解为一个人口性的问题,是让东北人重回故土?还是在目前已经衰落的情况下承认现状,也就是可能把东北更多理解为一种农业省份,来重塑它的主体?

我可能想再追加一条,比如说现在海南是否也可以把它当做一个“新的东北”?因为在海南也有很多是东北的老人,也不仅是年轻人,不知道两位老师怎么看这样一个文化的观点?

杜李:

关于东北是农业还是工业这个事情,刚才我讲到很有意思的一些点:一些地方主义者一方面指控说乡村的东北人可能会有某种——用他们的话是“老倒子性”,特别容易被说关内好的话术洗脑;但另外一方面他们一起想象未来东北的时候,往往会拿土地、农业这样一些意象来证明东北依然有希望,并列举刚才我讲过的、自媒体上的拥有很多土地的农民的生活状态和生活水平做证据。这里显然有些自相矛盾的地方,也可以看出来他们的某种真实面对的困境。在这个语境下你很难想象,如果在现有的市场经济格局下,东北依然坚持着全面的、彻底的工业化,或者是完整的工业体系,是否还有可能复建起来?显然是不可能,显然只能做一些特定的领域,比如说有一些国防工业、重工业,然后再有一些直接跟粮食生产相关的食品加工业。实际上东北相对比较好一些的企业,现在往往也恰恰是后面提到的这样一些企业。比如说,你会发现东北的很多副食品厂搞得不错,无论是刚才我们聊到的秋林,还有沈阳的桃李。

在这个语境下,我还是那句话:如果我们不考虑整体的经济制度变化,在现有的语境下,的确我们很难设想东北会重新出现一个过去曾经存在过的完整的工业体系。东北的这么一个部分的产能的去工业化是不可逆的。

关于第二个问题,国内大多数地区与东北的关系,还有东北跟海南的关系,我认为没有同步性。东北与大多数地方关系的特点是:东北人是来打工的,东北人是作为一个外来劳工,作为一个被剥削者、一个移工,作为一个migrant worker的身份到来。虽然他们往往不进厂,因为东北人不太爱进厂。这个原因很复杂:一方面很多相比于许多内地劳动者的乡村出身,很多东北出来的打工者本来就成长于城镇。另外一方面,他们对工厂劳动的态度比较特殊。由于他们的父辈经历过大下岗,见证过那种被工厂抛出来的经历,其实很难再想到去进工厂,所以他们往往会流连在服务业等行业里,但他们依然是打工者的一部分。但是,去海南的很多人是投资的,是从事消费性而不是生产性活动的,是以一种更强势的地位面对当地人的。

所以我觉得问题要分开来看,我并不打算作为东北人去袒护东北人在海南的很多行为,我也不觉得海南是东北文化的一个可能的出口。因为你作为一个他者,你一定要有某种抵抗性的东西,在我看来抵抗性的东西就一定是有活力的。

我倒是觉得,如果我们去写一种东北人在海南以外的其他地区打工的文学,其实有很多东西可写,虽然现在这样作者还比较少。大多数东北的严肃文学作者还停留在刚才我们所讲的环境里,还是讲东北的伤痕,那是2010年之前的事情。书写东北人在内地打工的比较少,好像深圳有些作家在写这个东西。我觉得这在将来是一个很有希望的一个场域。但如果说写东北人在海南的文学,有什么可写的?写怎么炒房子吗?写怎么买房子?或者是在海南怎么开东北版的海南饭店?我觉得好像文艺空间会比较少。因为海南作为一个像东北一样的去主体化的地方,你到那个地方是以一个填充蛮荒之地的投资者、开发者姿态去的。我觉得恐怕我不是很看好。

再讲到东北人离散文学,现在有一些朝鲜族作家在写他们的在韩经历,这其实是一个很好的例子,但是也不是所有东西都翻成了汉语。其实我也不懂朝鲜语,但我看过一些简介,或者听过一些懂朝鲜语的人的介绍。他们的很多描写和书写,在我看来会成为一个讲汉语的东北人在内地遭遇的先声,这二者会有非常类似的地方。我觉得这是一种文学的方向,也是我期待的东北严肃文学前进的方向,比如说以金仁顺为代表的作家,他们写朝鲜族人在韩国打工经历的文学。我觉得我期待将来有东北作家写这样的一些东北人在内地离散的经历。

歪龙:

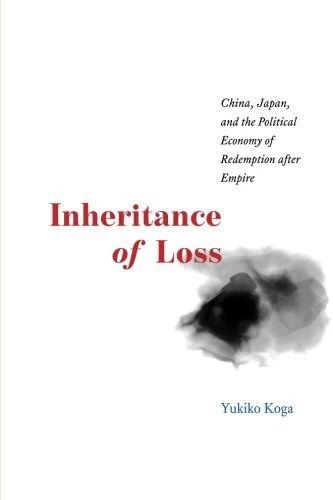

正好话题又引向了溢出东北的地区,我就再拉回一下我们的主题:东北作为方法,外省之为目的。这个外省一方面是指其他被封装在历史中的省份,另一方面也可以指隐蔽的历史中和东北勾连的区域。在这里,我想推荐一本很有意思的书,人类学家Yukiko Koga于2016年出版的Inheritance of Loss:China, Japan, and Political Economy of Redemption after Empire,拿到了美国东亚人类学学会的许烺光奖。这本书的主题非常跨国,作者是日本人,基于一些人类学的概念,如礼物和债来讲中国——尤其是东北、满洲跟日本的连接。这本书一方面处理的是非常沉重的抗战历史正义问题,提到田中角荣访华时提出的以经济援助还战争债的协议,从而点出中日之间复杂关系与邦交正常化后双方的经济发展精密相关。另一方面,这本书的民族志部分主要描写的是东北四大城市长春、大连、沈阳跟哈尔滨发展旅游。这本书里我印象最深的不是对内的旅游:比如说哈尔滨搞俄国文化,其实主要吸引的是国内的人;而是说像长春搞的满洲文化、城市建设,其实吸引了很多之前在满洲国出生的日本人重新回到这边来旅游。这种与复杂的历史纠葛在一起深入民族情感和经济发展的窘境的写法也无法给“东北咋整”一个切实的回答,但又点出了“咋整”从来不是一个只关乎东北的问题。

我还想再推荐一本书,《The Spectre of “the People”》,是我们今天书单里的第一本书,作者赵文英教授是一位韩国的左翼人类学家。关于东北的诸多调研都在2005年以前,随着转型的结束相关的研究和意义建构也就结束了。而这本书难得地研究了2005年之后的东北社会,非常详尽的民族志。赵教授写的是“哈东”,也就是哈尔滨的一个很贫穷的、类似铁西的一个社区。但哈东很不一样一点在于有非常多从农村来的人也居住在那边。所以那边生活着的其实是两种穷人:老工人跟农村移民。

她写的主线是这些以前拥有“人民”之名的强政治主体如何从“人民”变成福柯式治理底下的“人口”(population)。这一问题意识与韩国的左翼运动非常相关,尤其是“民众”运动在民主化之后,金大中、金泳三上台后与保守派的妥协。而“民众”运动自身也逐渐成了不那么能包容底层的运动,像曾经构成韩国社会运动重要力量的女工就难以被“民众”所代表和赋权。赵文英教授对“民众”的跌落非常不满意,她来中国是想在“人民”中重新找到希望,看一看人民到底是什么,到底怎么样。

那本书的开头她写到,1997年她一个人坐在北京电影资料馆的放映厅里,看了一部当年的大片,刘佩琦主演的《离开雷锋的日子》,当时的放映厅里只有五六个人。之后不久,她就由于某些机缘去了哈尔滨、去了哈东去做贫困社区治理的研究。整个过程中必然伴随着失落,但在理解更大的东亚政治经济如何融入个人经验中,这一研究非常有意义,因为她以东北作为方法却不仅将东北作为目的。她研究东北,既是为了东北,也是为了更好地理解韩国,从人民的变化来理解民众到底是怎么一回事。

东北精神

歪龙:

接下来几个可能都是可以归为一类问题的,就作为今天的结束段好了。一个是问东北严肃文学里面集中描写的“下岗创伤”这个事情。另一个是讲东北素质,关于是什么导致东北人素质低、污名化的泛滥。其实都是关于东北人精神气质的文化生产-消费的角度。还有一位朋友问,对研究东北人精神状态上有没有一些很好的切入点?他举了一个研究南斯拉夫汽车厂半退休状态工人的例子,就是现在如果我们真的要谈“东北的精神”——所有人都知道这是一种本质化——但这种东西可能又是非常可感而真实的,这样的问题大家要怎么谈?

我合并了这三个问题,一个面向是关于东北的严肃文学其实集中在“下岗创伤”这一块,大家怎么看。另一个是说——其实今天整个主题实际上也是这个——关于东北人创伤或者下岗之后,可能会导致像“素质低”这方面的污名化,杜李老师前面整个讲的就是如何摆脱甚至是颠覆这么一个印象。另外一个我觉得其实更多的是在比较具体的历史或者社会研究中,如果我们还是要谈东北的精神、面貌、气质的话,要怎么谈。我觉得也可以介绍一下如果一定要谈这种精神面貌,一些你觉得谈得不错的研究或者看法。

杜李:

但我是这样理解这个问题的。研究当代东北人的精神状态,很难进行量化研究,那么也许可以通过阅读一些文学文本来解决这个问题。不过,我个人觉得,这些文本对这个东北人的精神世界的发掘总体上与现实比起来略显滞后。例如,东北严肃文学为什么一直在写下岗?包括最近所谓“东北文艺复兴”相关的一些作家。我觉得这与他们的切身经验相关,也和读者对“东北作家”的期待有关。不过,我个人比较期待的是,一个“后下岗时代”的文学。

例如在2008年到2014年前后的东北,当时感觉很多城市家庭都在炒房子、买房子。因为东北的城市职工家庭自有住房率不低,后期的下岗不像前期,在工人的抗争下,很多人拿到一笔买断费,或者遇到城区改造拿到拆迁款,终于手里有了一点点现钱。但是这些五六十岁中年人的钱不是被房地产套牢了,就是被银行之类的套牢了,还有很多人卷入了像p2p这样的非法集资项目,被骗走存款。这种事情应该值得写一写,把后单位制时代,从工人老大哥到小市民这个变化过程的面相写一写,指明这种变化对于多数家庭来说,是一个夭折的、虚假的前景。另外一个就是刚才我讲了好几遍的东北人向内地离散的趋势。我觉得这种东西是我怀着期待、觉得将来可以去写的。

除了文学,研究东北人的精神状态还有非常多从社会现象出发的“抓手”。我最近几天正好想到了几个可以讨论一下的东西。首先,我们都知道当代东北人在自媒体上的形象都已经研究很多了,我们是不是可以集中去讨论一下东北人的吃播,其展示的自我形象是什么样子。比如东北地区的美食播主好像比较集中地愿意展现“大碗喝酒,大口吃肉”。

另外一个我觉得可能的方向就是研究一下球迷文化。球迷文化或体育文化跟东北的关系是很重要的,因为大家都知道从竞技体育而论,过去号称说“夏运看辽宁,冬运看龙江”,东北在中国体育界地位非常之高,而且这样的基础实际上可以追溯到1980年代转型期。一方面是体育更加的金牌导向和竞技导向,而不再是像过去那样的群众导向;另外一方面,过去的单位制体制还没有完全崩溃,所以说在那个过渡阶段东北就特别能够生产出优秀的运动员,很多是通过庞大的基层体校和基层企业的单位运动队的模式来选拔。比如说1999年得男足甲A亚军的那一支辽宁足球队,所谓的“辽小虎”,他们多数的人全都来自沈阳大东区那几个厂子,像黎明和724什么的。选材基础仅仅是一个区的几个工厂,就凑出这么一支曾经在国内一流实力的球队。虽然现在辽足已经没了,但像这样的体育运动员是怎么生产的,这是值得研究的。

另外一个值得研究的点是东北的球迷文化。东北的球迷文化跟内地是不太一样的。比如说辽篮,我发现辽宁球迷看球的爽点,和广东或者新疆球迷看球的爽点是完全不一样的。辽宁球迷最爽的一件事就是,感觉这些人是我的亲戚,这些人是我们共同体内的一员,强调说这人是辽宁人。他们特别喜欢用这种拟亲属的称呼,比如说什么“大侄子”“大公子”之类的来称呼这些队员。虽然有些运动员是教练或者体育局领导的亲属,但辽宁球迷在其中追求的一种家人感跟靠外来雇佣军打球的广东队或新疆队是完全不一样的。反过来,广东或者新疆球迷也会对辽宁球迷有一个偏见,说你们这些人不理解什么是职业体育、现代体育,所以是落后的、前现代的球迷文化的代表。

我觉得这是一个挺蓝海的领域,相关的体育社科研究其实不太多。在中国国境内研究的比较少,在西方其实是相当发达的社科领域。比如说欧洲的一个城市的球队,两个队,一个队是工人阶级的,一个队是小市民的,一个队左一点,一个队右一点,这是非常常见的分析。

歪龙:

因为我长期是八一队球迷,所以一直也很关注辽宁男篮。让我印象特深的其实就是18年辽宁男篮夺冠的场景。当年大侄子郭艾伦领衔的辽宁男篮横扫第一次进入总决赛的浙江广厦。广厦的主教练李春江也是辽宁人,但最后一场总决赛禁赛,顶替他执教的是助理教练李晓勇,是辽宁男篮上一个黄金期的队长,曾多次带队打入总决赛,但可惜从未夺冠。最后这场比赛虽然广厦输了,但采访的时候李晓勇很难压抑自己的笑容,由衷地共享了辽篮夺冠的喜悦。这其实和我们今天的主题之一——东北人在内地的离散——非常相关。许多球队的球员和教练都有东北的背景。

何妍:

我就简单说一下,确实还是我之前所强调的,作为一个历史学者,给中国当下问题问诊下药,既不是我们的专长,也不是我们的职责。我们更关注于问题形成的原因,或者是说各种复杂的历史背景与当代问题之间的联系。

但与此同时,不管是国内的东北人,还是海外的东北人,往往被一些刻板印象来符号化。大家把这三省的人放到一起,无论是从东北人的性格、语言,还是经济、文化等各个方面,大家好像很容易给出一个比较简单化的结论。这一点我提醒大家注意。

不论是东北问题还是美国的铁锈带问题,我们都需要从历史上探求根源,了解文化的多样性、历史的丰富性和社会的多元性。

我们在对待文学和影视作品的时候也需要小心谨慎。比如前段时间热映的电影《你好,李焕英》,我没有看完,但听说票房非常高,它展现的是三线厂的阳光记忆。当然批评家拥有不同的视角,有人认为它在割女权主义的韭菜,有人会说它完全没有反映当时三线工人的生活,也有人批判它没有反映真实的历史背景,等等。我觉得像这样有争议的题材很好,引发大家的思考。

像我们之前提到的纪录片《铁西区》,我用了好几天时间才把它看完,因为觉得太压抑了。它讲的是沈阳铁西区最没落的那一段时间,要关厂,工人面临下岗或转岗。看的时候,我也希望大家从历史大背景以及长时段的变化来观察,而不是要把某一个时间段的特殊呈现当做整个东北地区长期存在的问题。

我啰嗦了很多,就是想说,观察当代的各种问题与现象,要拥有历史思维。阅读文学作品也一样,伤痕文学也好,下岗创伤文学也好,它可能代表了东北的某一些方面,但是我们不能轻易地将所有问题一概而论。它会引发我们的思考,但是与此同时我们还应该尽量看到其他各个方面,尽量地看一个比较完整的图景。好,这是我的回复。

最新文章(持续更新)

138. 短波实验|故乡非行囊,我亦非旅人——巴以冲突下的另类抵抗与共存

141. 奥运之外的日本:一份人类学书单

142. 战火中的博物馆

143. 东北的昨天:从通化讲起 | 东北研究 1

144. 东北的今天:当代网络平台东北思想的兴起 | 东北研究 2

146. 东北的明天:或作为方法的东北 | 东北研究 4