聽聲者|從精神病人到社工 歷爆煲復發 設互助組織支援

(原文刊載於集誌社)

文|集誌社

攝影|劉貳龍

上月發生的持刀傷人案和倫常慘案,引起社會對精神病廣泛關注;由過來人組成的自助組織,有感社會對精神病患存誤解,主動聯絡《集誌社》訴說他們的故事和感受。

在嚴重精神病患的世界,他們發病時有幻聽、有幻覺,眼見、耳聽如真似假,難以辨別。過來人 Vincent 和 Vicky 經歷病發、治療、復元,成為社工冀助同路人;他們曾在社署資助的精神健康綜合社區中心工作,被沉重工作壓力「壓垮」,精神病復發。

以嚴重精神病患、社工身分訴說現行支援的不足和局限。32 年的「病歷」,令 Vincent 有感,最能幫助患者的,其實是編制以外的「輔導員」。他們決定成立自助組織「聽聲網絡」,盼助人自助,提倡公眾肯定精神病患的的幻聽、幻視,及以同理心了解他們的世界。

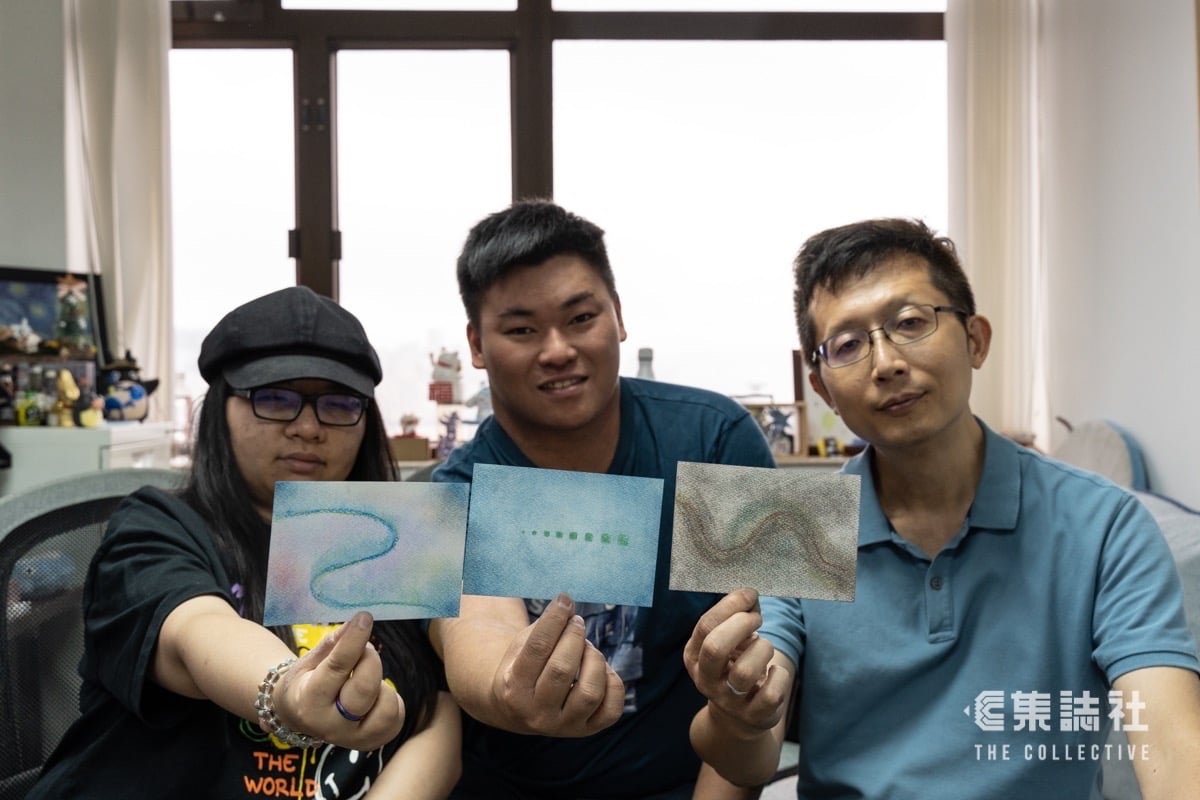

走進鄰近觀塘海濱的一座工廈共用辦公室,繞過密密麻麻的單位,終來到 Vincent 、 Vicky 、兩名友人浩天及寶珊經常開會、聚腳的地方。這裡是浩天的辦公室,成為大家成立自助組織的大本營,面積細小,但有能看海的大玻璃窗。 Vincent 帶上礦泉水、茶壺、茶葉,為大家沏茶;Vicky 剛從沖繩回港,她邊訴說在沖繩遊玩點滴,邊分享自製紫薯和菓子。

他們都是聽聲網絡的骨幹成員,曾被診斷患嚴重精神病,如精神分裂、思覺失調。四人因病相識,這些年定期見面、互相扶持。Vincent 坦言,訪問前夕,感異常焦慮,需邀請友人陪同;歷大半生與精神健康角力,他已掌握各種令自己更安心的做法。

青春期發病 送院遇粗暴對待失信心

Vincent 是聽聲網絡發起人。他說自己的人生,在青春期一頁猶如空白。13 歲起,他先後被診斷患強迫症、抑鬱症及精神分裂症,因自幼與家人關係不佳,頻有衝突。他知道旁人眼中的他「不正常」,中四輟學;後來雖重拾學業,卻陷迷茫。

他仍清楚記得,19 歲那年,一個平常上課日,在走進校園的路上,所有迎面而來的人都變了喪屍,有「聲音」罵他「女人型」、「變態」、「沒有用」,把他嚇壞。他分不清那是現實還是幻象,不敢再上學。幾個月後,他試圖自殺,被送往青山醫院。當時 Vincent 留醫近一個月,被醫護粗暴對待,令他感到精神病人不受尊重、對醫院失信心。

幻覺幻聽纏擾圖自殘

Vicky 的世界,與 Vincent 相似。她在 2009 年底確診思覺失調。那時她剛從大學畢業,首份工作遇上職埸欺凌,情緒變差;她總是無故流淚、沒胃口,體重大減。病情嚴重時, Vicky 一到人多的地方,如在街上、巴士,都聽到議論她的「聲音」,「好像大家都知道我所有的事情,人人都不懷好意」;只有戴上耳機,這些「聲音」才會消失。

Vicky 之後更「相信」媒體正在報道有關她的事,網上討論區如「高登」把她起底⋯⋯她仍然記得,有次穿過一道門,「聽到」迎面的人向她喝倒采。這些幻覺令她活在恐懼中,更有自殘傾向。 Vicky 當時很想擺脫這個狀態,遂聽從友人勸告,隨家人看精神科醫生。

求醫32 年 歷制度千瘡百孔

說到看精神科醫生,Vincent 有更「深厚」的資歷。由 1983 年起,Vincent 一直在公立醫院精神科接受治療,直至 2015 年才無需覆診。他形容 32 年的治療和復元經歷,反映的都是「老掉牙」問題。

在公立醫院治療階段,作為病患會見精神科醫生或護士,但每次與醫生面談時間只有短短幾分鐘,「醫生冇乜點問你,關心到你」;復元階段回到社區,主要靠醫管局精神科社康護士上門探訪,但護士質素參差、對患者了解不深,大多只關心患者對藥物有何反應。在社會福利署資助的精神健康綜合社區中心,社工只會在個案有精神健康困擾、或福利需要時,才會深入跟進;臨床心理學家的服務更是杯水車薪,對 Vincent 沒太大幫助。

Vincent 形容,自己一直獲公營醫療系統跟進,但一直沒有仔細地被輔導。對他而言,最能夠幫助到他的是社福機構內,一些輔導員願意耐心開解他,令他有被陪伴的感覺。Vincent 慨嘆,輔導員在現行社署資助的機制下不是必須開設的職位,令不少患者無從接受輔導員的服務。

今年二月,立法會通過沒約束力議員議案,推動香港輔導專業發展以改善市民精神健康。不過,醫衛局局長盧寵茂在當日的立法會會議指出,現時由服務機構自行決定是否聘請輔導人員的安排,是行之有效。

排期半年始見到醫生

Vicky 則形容自己的求醫經歷是「自救」。2009 年病發初期,她先是到私家醫院精神科求診,半年後情況趨穩定,才被轉介到公立醫院覆診,排期半年後才見到醫生;儘管醫生有心跟進,都只是每隔四個月才覆診一次。

她說自己面對的最大問題,是從沒有人告訴她社區有甚麼資源,可支援跟進自己的狀況。在社區層面,由於Vicky 的病況未算嚴重,加上她有定時服藥,Vicky 一直沒未獲醫務社工或社康護士跟進。直至社署開始資助精神健康綜合社區中心提供服務,她剛巧在其中一間中心上班,才因工作接觸到不同的支援和治療小組,從而自行報名參加,「是自己找方法幫自己」。

在復元路上,Vicky 最初感無社區支援;直至因工作接觸到不同的支援和治療小組,才「自己找方法幫自己」。

任社工支援同路人 壓力爆煲致精神病復發

Vincent 出院後,90 年代開始在社福機構日間中心接受輔導員輔導,才慢慢了解自己患病的成因,不只是因為「生病了」,也是成長期間所經歷的創傷所形成。他相信社福機構能真正協助到患者,決定加入社福界工作;他持續進修,終成為註冊社工,2012 年起在由社署資助、新生精神康復會管理的精神健康綜合社區中心 (ICCMW)任職個案工作員。

不過,正式加入體制才是挑戰的開始。 Vincent 甫上班就要接手 30 宗個案,「每個人都要打電話、預約見面,一嚟就有很多工作。」不足一個月,個案已增至 40 宗, 一時間工作大增, Vincent 應付不來,「開始聽到『聲音』,不過聽不到聲音的內容,望到啲影像都變晒形、扭曲晒」。壓力一度大到令他出現幻覺,Vincent 要向上司請一星期大假好好休息,才可繼續上班。

Vicky 的經歷,也跟Vincent相近。她在患病後,自發參與治療小組及認知行為小組,在病人自助組織認識到不少過來人;朋友每星期約她吃飯,令她感受到關懷。在社福機構得到協助,加上身邊人的鼓勵,Vicky 報讀了社工系碩士;2019 年碩士畢業後,她加入一所獲社署資助的精神健康綜合社區中心任職社工。

Vicky 當時的工作,主要是帶領不同小組、跟進獲慈善機構撥款的項目,由她負責跟進的個案每月約有 10 至 20 個,已較同中心的其他社工少。但由於所有「帶組」和行政工作都落在她身上,加上與上司理念不合,工作壓力令她「爆煲」致思覺失調復發。Vicky 再次出現幻聽,後來需要辭職,花約半年才控制好病情。

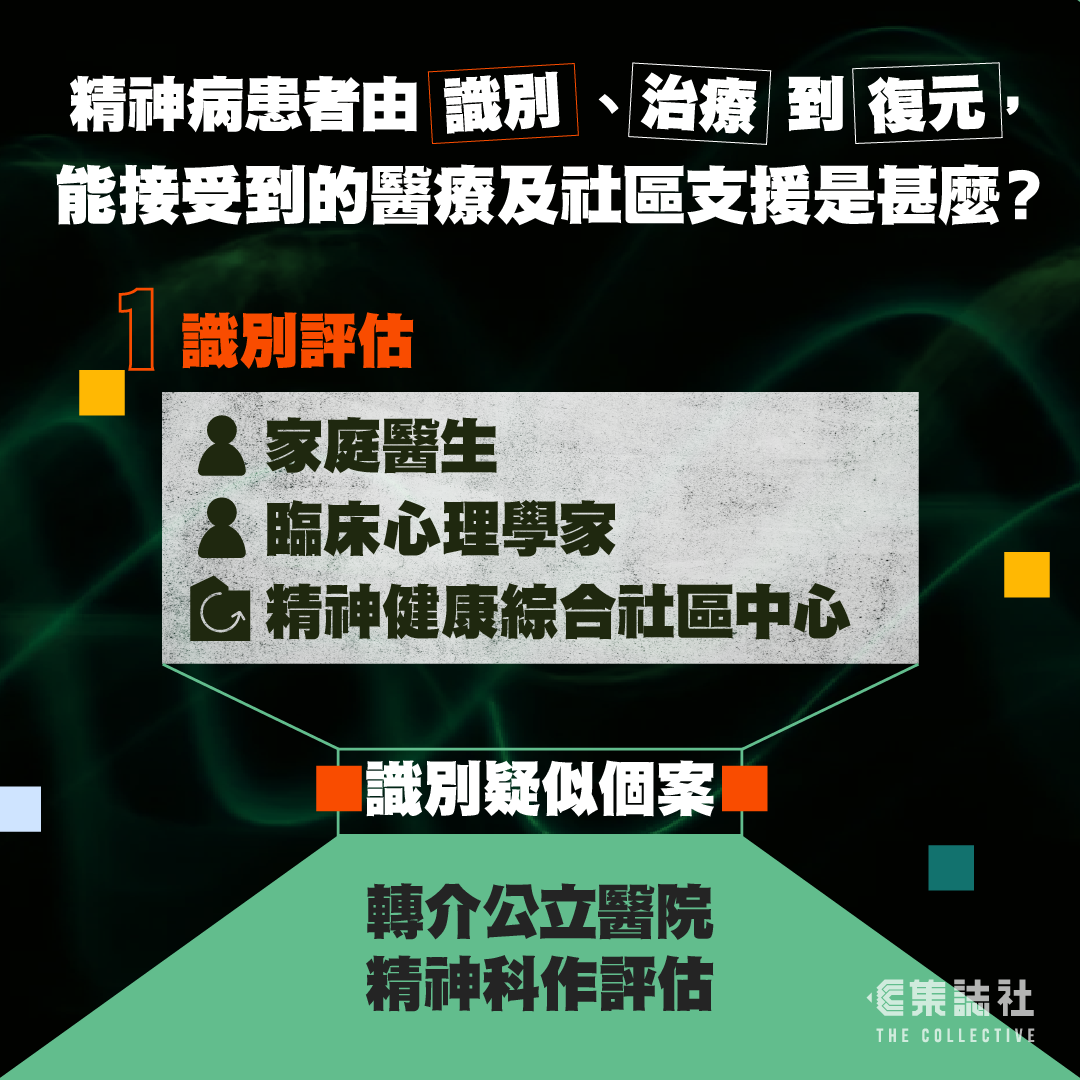

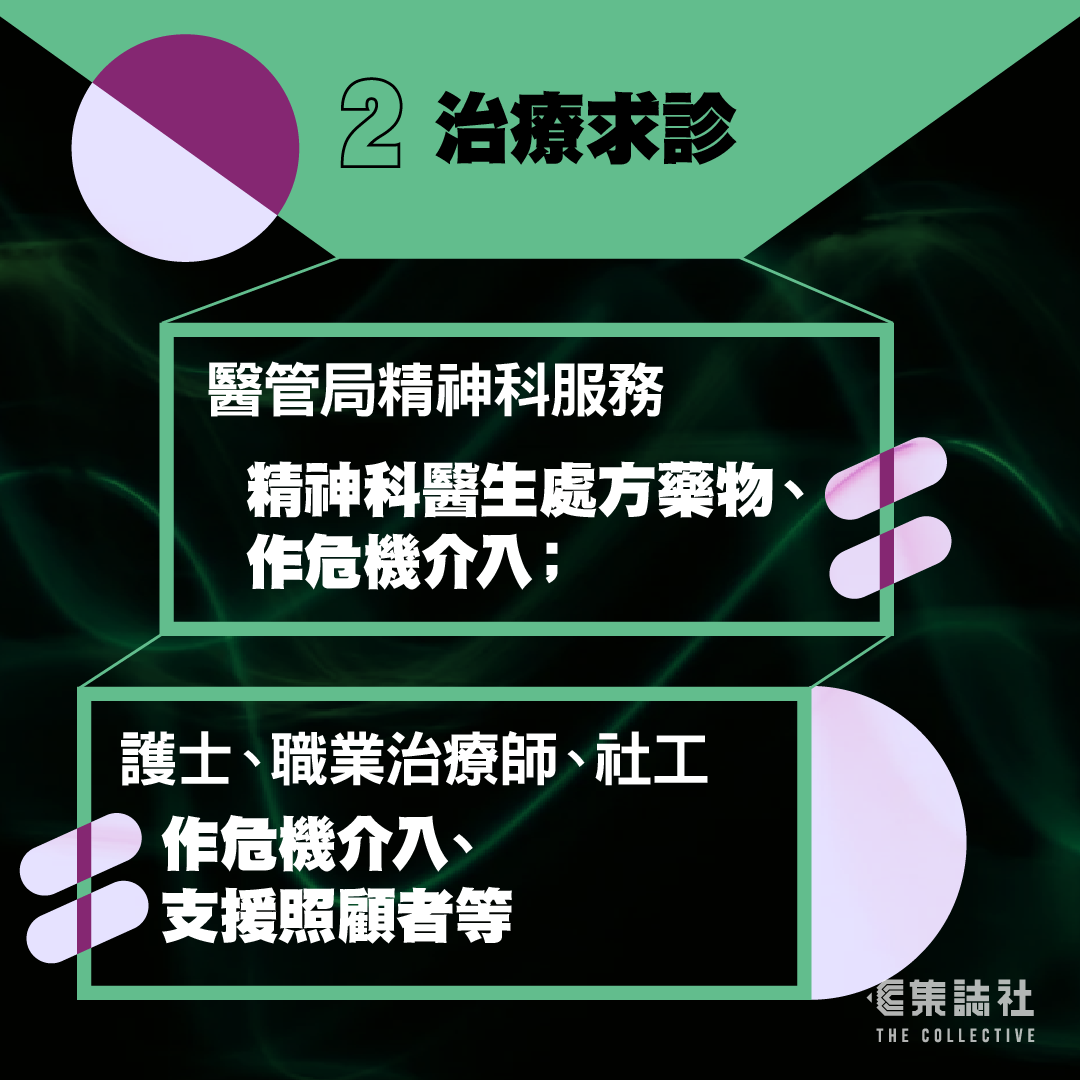

集誌社檔案 在社區支援方面,精神科服務資源配套的具體情況為何?

1.社署:社區中心使用者五年增兩成 一中心平均服務逾 1,300 人

由社署一筆過撥款資助、由社福機構營運的精神健康綜合社區中心 (ICCMW),現時負責在社區向精神病患者提供支援。

社署指,精神健康綜合社區中心的標準人手編制約有 35 個職位,當中包括社工、精神科護士、職業治療師、臨床心理學家,及支援人員。社署表示,這些中心可按其服務地區的需要,靈活安排人手和資源,以應對服務需求,故沒有備存個別中心的人手數據,及每名中心職員的個案數量。

過去五年,曾接受中心服務的人數持續增加,人數由 2018/19 年度的 2.8 萬人,增至 2022/23 年約 3.3 萬人,五年間增加約五千名使用者。以 2022 年全港有 24 個社區中心計算,每中心平均服務逾 1,300名使用者。

2.社福機構:社署有增撥資源 21 名前線服務 33 萬人口

香港心理衛生會自 2010 年 10 月開始,於觀塘及大埔區開辦精神健康綜合社區中心。總幹事程志剛向《集誌社》時表示,現時與剛開辦時相比,中心人手已大幅增加,社署每年都有向中心增撥資源。

程志剛指,中心每個標準規模團隊要服務的人口基數為 33 萬人,但難以統計中心使用者人數。以他們中心而言,35 個獲社署資助的人手編制中,前線職員佔 21 名,每個標準規模團隊有約 18 名社工、一名精神科護士、一名職業治療師、一名臨床心理學家。

3.前線社工:高峰一社工跟進過百宗個案

有精神健康綜合社區中心的前線社工向《集誌社》表示,在元朗、觀塘、深水埗等地區,大多數個案較為複雜,知悉每位個案經理需跟進 60 至 70 宗個案;高峰時,甚至需跟進過百宗個案。他坦言,單是跟進 60、70 宗個案,社工已難以負荷;即使社署要求社工每月與個案會面,但若有太多個案在身,社工或只能以電話問候、無法達到與個案會面要求。

中大社工系講師丁惟彬曾在精神健康綜合社區中心任職十年,他剛入職時,一人需跟進 70 至 80 宗個案,高峰時達 100 宗個案;他在三年前離職時,跟進個案已回落至 40 宗。不過,丁指出工作量未有隨跟進個案而減少,因機構一般受社署、大學、慈善團體資助,涉及大量行政工作,「連頁數、英文文法」都要整理。他認為,社福界面對的不只是資源、而是整體風氣問題,才令前線社工疲於奔命。設「聽聲小組」盼紓心理創傷 前線流轉快致徒勞

今年初,兩人決定往前再行一步。「再沒有被誤會的聽聲人士」、「自我療癒創傷」⋯⋯辦公室的牆上,寫滿了精神健康服務的願景。Vincent 去年離開了工作多年的「新生會」,年初找來志同道合的社工和過來人「埋班」,正積極籌備成立非牟利機構「聽聲網絡」,希望透過肯定精神病患的的幻聽或幻視,以問問題的方式誘導患者說出自己的故事,盼令患者有被陪伴、被理解的感覺。他們每月定期開會,思考組織未來的工作路向。

「聽聲運動」自 80 年代在荷蘭發起,隨後傳至英國等地,至今已有 30 多個地區設有聽聲網絡。Vincent 在新生會工作時, 在 2014 年為香港引入首個「聽聲小組」,希望透過治療以外的方法,紓解精神病患者的心理創傷。Vincent 說,「方法其實很簡單,要對他們(病患)的描述見怪不怪,去肯定那些全都是『真實』。」

Vincent 當年成立聽聲小組後,不同非牟利組織也陸續成立類似小組。不過,據 Vincent 了解,不少「聽聲小組」都無法繼續維持服務,因社福界前線人員流轉得快,每逢社工轉工,支援小組就後繼無人。而現時制度下,輔導員並非政府資助的編制人手,「聽聲小組」這類同路人支援組織屬寥寥可數,令他決定創立「聽聲網絡」,讓過來人去輔導同路人。

四名骨幹成員除了 Vincent 和 Vicky 是社工,曾在精神健康領域工作,浩天和寶珊其實是 Vincent 以往主持的「聽聲小組」參與成員,他們的友好關係一直延續至今。

浩天說加入「聽聲小組」前,自己甚少分享真實想法,尤其害怕將想法告訴專業人士,「一來對方不相信,二來講完後,很多時好像不符邏輯,醫生就會以加藥處理。」令他覺得沒有一個可以安心講述自己想法的地方。浩天瞄一瞄記者,靦腆地笑說,他近來認為自己是一隻貓,其他人便開始加入討論,浩天如何具備貓的特質。

精神病遭污名化 憂加資源「約束」病患

Vincent 成立聽聲網絡,源於他有感社會對被評估為有幻覺、妄想癥狀的病患,存在嚴重誤解,誤以為有幻覺、妄想癥狀的人就會與暴力扯上關係。除了朋輩式的支援工作,Vincent 亦希望組織用倡議的角度,鼓勵大眾正確理解和接納「聽聲者」。

上月初鑽石山荷里活廣埸持刀傷人事件發生後三日,「聽聲網絡」就發出新聞稿,直指當局直接披露疑兇的精神科診斷,會令大眾聯想到精神病就是暴力事件成因;一旦公眾下了這個判斷,便會造成精神病污名化的情況,Vincent 之後主動聯絡媒體,盼加以澄清和教育公眾。

Vicky 補充說,她回憶自己發病時,其實沒有傷害他人的念頭,但會有強烈的自殘想法,「我覺得自己不像一個人,應要自我毁滅。」根據她以往任職社工、接觸同路人的經驗,她說只有很少數患者有傷害他人的傾向,他們可能是受幻覺困擾,被「聲音」指令去傷害他人。公眾應以具同理心的方式了解患者的世界,紓緩其病情、減輕其困擾。

Vincent 觀察到,每次一爆發涉精神病人的社會事件,政府便單單以「加資源」的方式處理;他聽著「加資源」已經很多年,但認為最核心問題是,資源往往未必加在合適的地方。政府上月表示,傾向檢討精神病患出院安排的「有條件釋放令」、及探討病人強制接受治療的「社區治療令」,令 Vincent 憂慮新增資源將花在約束精神病患;但同一時間,最能夠協助病人的輔導員,卻多年來不未納入官方的人手編制中。

這些年來面對制度,Vincent 曾感無力、灰心,但仍希望站出來,「我有過來人及社工的雙重身分,想在制度內做一些事情。」Vicky 最近因工作壓力病發,休息半年來,她用了畢生所學學習自我療癒,用了約半年時間令幻聽癥狀消失,她對於這個結果很滿意,「相信患病也可以活出自己的人生,做想做的事情,那就是復元。」Vicky 正在寫書,打算自述多年來如何克服精神病帶來的困擾,如何以不同方式自救的經歷。對他們來說,最重要是有人撐傘同行。

集誌社檔案 接受治療的精神病患總人數在過去五年呈上升趨勢,醫管局有增聘精神科醫生、護士、臨床心理學家、職業治療師,目前的總人數為3809人;有 29.3萬精神病患者接受治療。 此外,醫管局自 2010/11 年度起推行個案管理計劃,為居於社區的精神病患者提供個人化支援。截至今年 3 月底,醫管局共有 430 名個案經理,為個案管理計劃下約18,100 名患者提供服務;現時個案經理與病人比例由過去約 1 : 50 下降至約 1 : 41,每名個案經理所處理的個案數目不同。

集誌社官網

集誌社Facebook

集誌社Podcast

集誌社Instagram

集誌社Patreon

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!