触摸未来:系统、意外发现和恩典的故事

未来不是一个目的地。我们现在每天都在创造它。这也许是对著名作家和未来学家威廉·吉布森(William Gibson)的大胆诠释,当被问及遥远的未来会是什么样子时,他回答说未来已经在这里了,只是分布不均。我经常思考吉布森的这句话,想知道在我的周围,未来可能潜伏在哪里。在当下能瞥见未来,会很有帮助。但我认为,与其希望看到未来的一瞥,不如积极构建未来。或者至少讲述一些关于未来的故事。这些故事展现了一个或多个我们可能想要生活的世界——既不荒诞,也不乌托邦,而是我们自己的世界。我知道我们仍然可以塑造这些世界,并把它们变成反映我们人性、我们不同文化和我们关心的地方。

当然,仅仅讲述一些遥远的或分布不均的未来故事是不够的,我们也需要找到打破现状的方法。对未来有一个令人信服和连贯一致的愿景,可能不如采取积极和深思熟虑的方法建设可能的未来重要。批判性思维与批判性行动同样重要。展望未来的一种方法可能是减少对技术工具本身的关注,而更多地关注实现这些未来所必需的更广泛的系统。

今天,有许多关于未来的讨论,人工智能(AI)在其中占据中心地位。这些讨论大多集中在人工智能的技术可行性上。但是人工智能一直以来都不仅仅是一种技术的组合。它作为一系列我们都参与其中的讨论而存在:我们讨论人工智能,担忧它的伦理框架,观看以人工智能为主题的电影,阅读有关人工智能在澳大利亚和国外影响的新闻报道。人工智能是我们文化结构的一部分。它也是一套日益复杂的系统一部分——与其说是一个人工智能,不如说是多个——这些系统涵盖了从电网和铁路线到矿场、电梯井和食物供应链的一切。这些系统不仅仅存在于我们的文化想象中,它们还存在于建造的世界中,在那里它们消耗着能量和精力。

我们如何能以不同的方式思考系统——技术、人、文化和国家,以及这个地方?这可能需要提出一些没有现成的、不容易回答的问题。它也可能涉及到过去的试金石,帮助我们了解现在,甚至未来。毕竟,历史可能不会提供答案,但它应该允许我们提出更好的问题。

当我想到人工智能的时候,脑海中总会浮现出一个画面。这是一张1956年的黑白照片,由一位名叫格洛丽亚·明斯基(Gloria Minsky)的女士拍摄;当时她陪同丈夫参加新罕布什尔州达特茅斯学院(Dartmouth College)的夏季会议。照片上有7个面容严肃、年轻的白人男子在一栋不起眼的建筑前的草坪上休息,其中包括纳撒尼尔·罗切斯特(Nathaniel Rochester)、约翰·麦卡锡(John McCarthy)、克劳德·香农(Claude Shannon)和格洛丽亚的丈夫马文(Marvin)。这四个人是达特茅斯人工智能暑期研究项目(Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence)的主要组织者。这就是人工智能诞生的时刻。

这些人,都来自美国精英组织,有着不同的背景和兴趣。贝尔电话实验室的克劳德·香农(Claude Shannon)被认为是信息理论的奠基人;纳撒尼尔·罗切斯特(Nathaniel Rochester)设计了IBM的第一台商业科学计算机,IBM 701。马文·明斯基(Marvin Minsky)和约翰·麦卡锡(John McCarthy)当时都是刚获得的博士学位。明斯基是哈佛大学的研究员,并建立了一个非常早期的神经网络, 而麦卡锡正在研究图灵机的理论,并与约翰・冯・诺依曼(John von Neumann)有密切的联系,冯・诺依曼是世界上第一台存储内存计算机ENIAC的创造者。

他们一起获得了洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)的资助,举办了一场夏季研讨会,探索他们所谓的"人工智能"(artificial intelligence)。按照20世纪50年代的标准,拟参加会议的人员名单是一个跨学科的团体,具有哲学、数学、心理学和新兴计算机科学领域的背景。这次会议也有重要的支持者,包括政府(包括军方)和工业界。人工智能不仅仅是一个学术问题;它从一开始就与商业有关。

资助申请列出了人工智能的第一个框架:

…从理论上讲,学习的每一个方面或智能的任何其他特征,原则上都可以被精确地描述,以至于可以用机器来模拟它。我们将试图找到如何让机器使用语言,形成抽象和概念,解决目前留给人类的各种问题,并提高自身。

(…every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves.)

这是一个雄心勃勃的议程,但当时的预期是,计算技术将继续其显著的增长,超越ENIAC和IBM 701(它们给人留下了能力和潜力无限发展的印象)。因此,这些早期的创始人认为,他们最初的大部分研究议程可以在十年内完成。这是不可能的——或许这也是件好事。

因为他们的研究议程缺少了几个重要的资源和视角——即人、文化和对人工智能可能展开更广阔世界的感觉。这是令人吃惊的,因为尽管人工智能可能在1956年就已经被命名和公布,但它的许多知识议程更早地植根于20世纪40年代的讨论——其中一些是由达特茅斯的召集人制定的。这些讨论以"控制论"(cybernetics)为框架,对技术世界有更广阔的视野。

按照美国数学家诺伯特·维纳(Norbert Wiener)的定义,控制论是"关于动物和机器中的控制和通信的科学研究"(the scientific study of control and communication in the animal and the machine),也是关于社会和个人的控制和通信的研究。特别是,对于维纳和其他学者来说,它是关于反馈机制(feedback mechanisms)和循环因果系统(circular causal systems)的研究,包括在新兴起的计算机领域。事实上,关于控制论的讨论是由计算机架构和性能方面的进步,以及希望这种计算能力将有助于释放人类在科学和艺术方面的潜力而产生的。当时的想法是,控制论将为决策和资源组织的新方式提供信息——新的生存方式和行为方式,新的系统。

维纳自己创造了"控制论"(cybernetics)一词,他从希腊语中的“舵手”一词"kybernetes"中获得灵感,说明他认为控制论科学将是广义上的操纵或控制的科学。

它是关于某种力量的。在二战结束时,计算的力量——维纳的"机器"——是显而易见的,它对科学、政治、经济和社会变革的潜力似乎非同寻常。将机器和人类以及自然世界之间的关系理论化,感觉非常重要和及时。控制论是维纳的框架,用来调和人与新机器之间的关系,以及处理这种关系将带来的技术和其他类型的知识。在一段时间内,它是有效的。科学发现得到了计算机的帮助,新形式的商业、自动化和生产力也是如此。

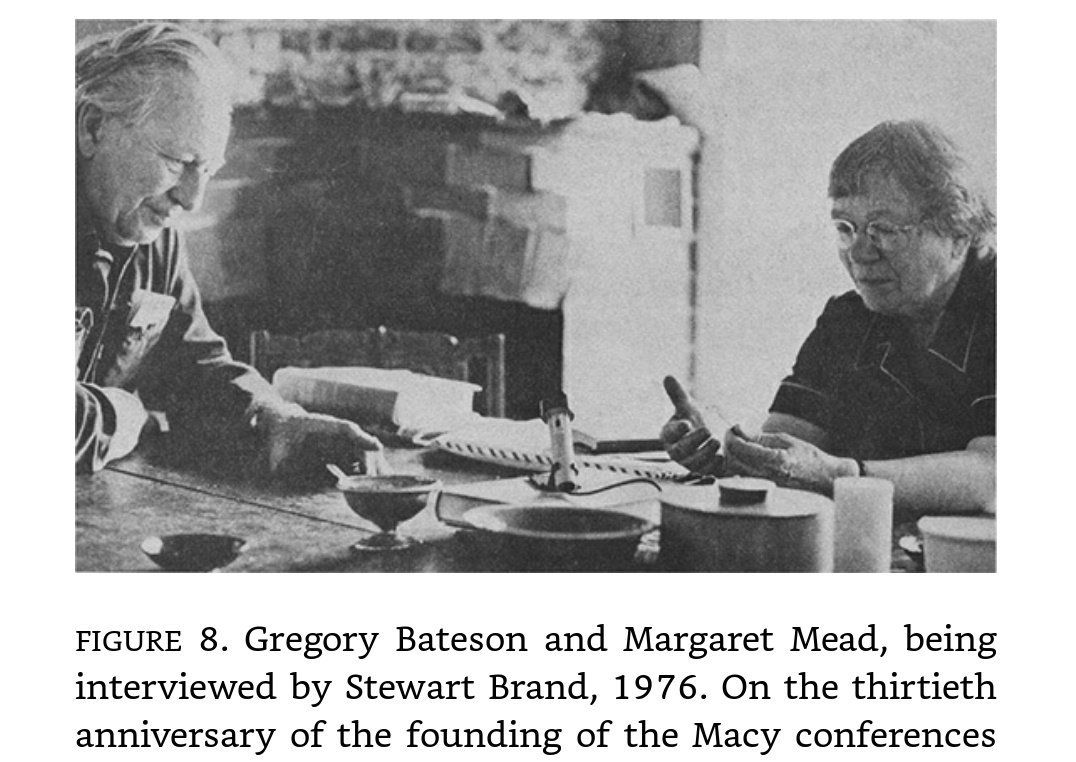

在1946年至1953年期间,梅西控制论会议(Macy Conferences on cybernetics)汇集了来自各学科领域的思想家,共同探讨控制论系统的概念,以提高人类的能力。这些会议部分由人类学家玛格丽特 · 米德(Margaret Mead)和格雷戈里 · 贝特森(Gregory Bateson)策划,这些会议从根本上说是跨学科的,代表了构建一个新的学术知识体系和一个新学科的尝试。它们一定是非同寻常的事件:总共有十次会议,主题从精神控制到记忆、章鱼的意识(octopuses’ consciousness)、儿童学习和发展、潜意识、技术系统、计算和抽象语言学等等。有一条线索贯穿在许多讨论中,那就是我们如何将人类的认知理解为某种系统,尤其是,人们想象,帮助确定计算是否会与之结合或匹配。是什么让一些东西变得聪明,它又是如何学习、交流和研究的?在这里,我们看到了人工智能议程的开端。

从这些梅西参会者的讨论中,有一些重要的东西值得断言——或者说是重新断言——因为尽管人们对大脑如何工作很感兴趣,但也对技术在我们生活中的作用进行了清晰而审慎的审视。在二战的阴影逐渐消失的时候,计算机显然会对我们的未来产生深远的影响,玛格丽特 · 米德(Margaret Mead)和她同时代的人都在为如何建立一个能够容纳人类和文化,甚至是环境的控制系统而烦恼。原子弹生动地提醒人们,技术的力量可以深刻地改变自然世界。梅西会议的与会者希望有一种不同的技术未来——一个破坏性小得多的未来,尽管他们显然还没有意识到他们正在建造的计算机系统的能量需求,以及它们的最终成本。

梅西会议吸引了公众的注意力,他们讲述了机器的未来,自动化将创造新的工作岗位和新的可能性。控制论经常出现在大众媒体上,对话和辩论波及到美国乃至全世界。然后,它似乎消失了。

在多年后的一次采访中,玛格丽特 · 米德(Margaret Mead)反思了这些对话,以及跨学科融合给世界带来新东西的力量。她和当时的前夫格雷戈里 · 贝特森(Gregory Bateson)坐在餐桌对面,在他们之间开着一台盘式磁带录音机,她回忆道:

有数学家和物理学家,他们受过物理科学的训练,他们对自己想思考的东西非常非常精确。有一个由我们人类学家和精神病学家组成的小组,我们受过训练,对群体心理学有足够的了解,所以我们知道发生了什么,可以使用它,也可以禁止它。然后中间有两三个八卦者,他们是非常简单的人,有很多松散的直觉,对他们正在做的事情没有纪律约束。从某种意义上说,这是我参加过的最有趣的会议,因为还没有人知道如何处理这件事。——For God’s Sake, Margaret (1976)

我一直以为米德指的是梅西会议上的各种人,她说还没有人知道如何处理这件事。但也许《全球概览》(Whole Earth Catalog)的编辑斯图尔特·布兰德(Stewart Brand)听到的更多。《全球概览》(Whole Earth Catalog)——20世纪60年代和70年代的一本出色的物质文化和操作方法的概要——关于想象一个不同的世界和不同的未来。顾名思义,它是以整个地球为起点。布兰德通过他的目录和他的行动,将重新/点燃下一代人关于控制论的讨论。下一波控制论浪潮将继续与计算和人类的未来有关,它也将把越来越多的注意力集中在更广泛的生态层面。

1956年,在达特茅斯夏季研究项目(Dartmouth Summer Research Project)上,麦卡锡(McCarthy)和他的同事们曾推测,智能计算机将具有创造性行为的能力,并可能产生新的艺术形式。这无疑是建立在麦卡锡早期的控制论想象,以及其他技术、文化和设计的交叉点上。但达特茅斯的人工智能很快就聚焦于战略、推理、语言等领域。

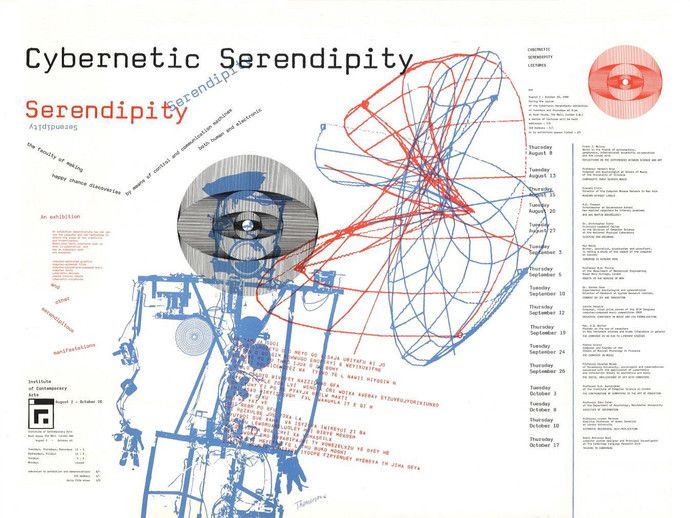

然而在达特茅斯之后的十多年,在大西洋的另一边,一位杰出的女性在伦敦当代艺术学院(Institute of Contemporary Arts)策划了她的第一个大型展览,这次展览将计算机的未来带入了一个非常不同的框架,并让更广阔的未来再次出现在眼前。贾西娅·里卡特(Jasia Reichardt)花了三年的时间,以及通过施加压力、旅行、交流,还有IBM和美国国务院的一些资助,才完成这个展览。她把这个展览称为“控制论的意外发现”(Cybernetic Serendipity),展示了来自欧洲、北美和日本的325名参与者的作品。波音公司、通用汽车公司、西屋公司、贝尔电话实验室和美国空军研究实验室都有代表参加,艺术家布里奇特·莱利(Bridget Riley)和乌拉·维根(Ulla Wiggen)、激进作曲家约翰·凯奇(John Cage),以及其他作品缺乏具体定义的人,如维纳的弟子之一戈登·帕斯克(Gordon Pask)和后来在麻省理工学院创立媒体实验室的尼古拉斯·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte)。

展览的特色是数字音乐、灯光、诗歌、雕塑——所有这些都是通过计算机创作的。在整个1968年的夏天,多达6万人在宽敞的大厅里游荡。在600多平方米的空间里,他们可能会遇到一部控制论的简史,旁边是一个画画的机器人,或者一个由霍尼韦尔赞助的大象形状的演示计算机,它被恰当地命名为"外围大象"(Peripheral Pachyderm)。此外,还有美籍韩裔新媒体艺术家白南准(Nam June Paik)的作品、计算机生成的音乐和电影、波音公司的线框图形表现、戈登·帕斯克(Gordon Pask)的反应装置 “运动的对话”(Colloquy of Mobiles),以及一只感光猫头鹰。

它不同于以往的任何东西,它只是一点点地打开了这个世界。

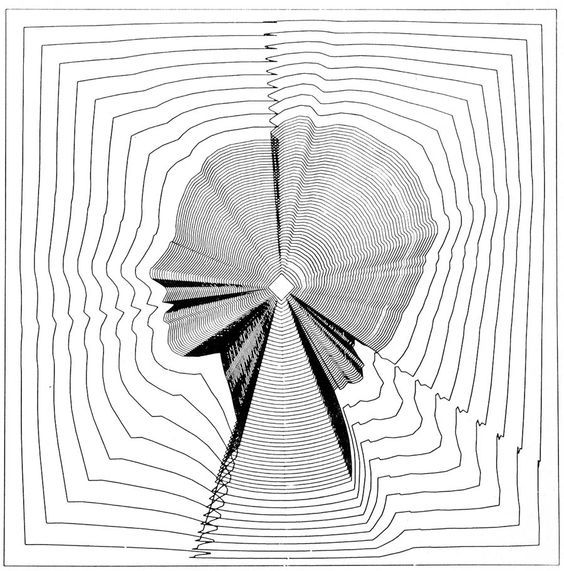

在光线、噪音和壮观的景象中,有一系列通过计算机程序制作并在大型绘图仪上打印的印刷品。其中一幅名为"回归方形"(Return to Square)的作品可能是我见过的计算机制作的最美妙的东西,当然也是使用早期IBM编程语言Fortran制作的最美妙的东西。它的特点是,一个正方形慢慢变成一个女人的轮廓,然后又恢复成一个正方形:简单而引人注目。

这幅作品来自于一个自称为CTG(Computer Technique Group)的艺术家集体,他们是唯一参加“控制论的意外发现”(Cybernetic Serendipity)的日本参展商。CTG成立于1966年,最早的成员包括小村正夫(Masao Komura)和山中邦夫(Kunio Yamanaka)。"回归方形"(Return to Square)是由小村的一个想法衍生出来的,而Fortran的编程则由山中负责。它被印在位于东京的IBM科学数据中心的Calcomp滚筒式绘图机上。

CTG被称为激进分子、电子嬉皮士甚至新武士,他们创造了新形式的图形艺术、数字制作的诗歌和计算机生成的音乐,所有这些都被送到了“控制论的意外发现”(Cybernetic Serendipity)。这是一个合适的组合,因为CTG使用的创作过程基于模式的“控制论”生成与"偶然性"随机性的结合。CTG显然拥有自己的控制论愿景:一个涉及人类和社会的关系性愿景,而不是纯粹的技术愿景。1967年10月,他们的宣言出现在多摩艺术大学大礼堂(Great Hall of Tama Art University)举行的 "计算机与艺术研讨会"(Computer and Art symposium)的大纲中,阐明了他们的观点:

我们将驯服计算机那迷人的超凡魅力,限制它为既定的权力服务。这种立场是解决机器社会中复杂问题的方法。我们既不赞美机器文明,也不批评它。通过与艺术家、科学家和来自各种背景的其他有创造力的人合作,我们将仔细研究人与机器之间的关系,以及我们在计算机时代应该如何生活。

(We will tame the computer’s appealing transcendental charm and restrain it from serving established power. This stance is the way to solve complicated problems in the machine society. We do not praise machine civilization, nor do we criticise it. By a strategic collaboration with artists, scientists and other creative people from a wide variety of backgrounds, we will deliberate carefully [sic] the relationships between human beings and machines, and how we should live in the computer age.)

考虑到创始成员都是建筑、产品设计和工程专业的学生,而当时日本学生运动正处于鼎盛时期,这种立场也许并不令人惊讶。CTG在一起呆了短短三年多,在此期间,他们把计算技术(进一步)推向了创意和艺术的领域。

伦敦之后,“控制论的意外发现”(Cybernetic Serendipity)与其他作品一起装箱,被送往华盛顿特区,安装在科科伦艺术馆(Corcoran Gallery of Art)。从那里,一小部分人前往旧金山,帮助弗兰克·奥本海默(Frank Oppenheimer)创办了他的新科学博物馆——探索博物馆(Exploratorium)。15年后,他称“控制论的意外发现”(Cybernetic Serendipity)是“我们这个地方最重要的开端。它真正为我们想做的工作奠定了基础,因为它以一种奇妙的方式将感知、艺术、技术和科学结合在一起。”(a most important beginning for our place. It really set the stage for the kind of work we wanted to do because it combined perception, art, technology and science in a wonderful way.)展览在1969年的最后几个月开放,并在新年前关闭。

时至今日,约翰·比灵斯利(John Billingsley)的机器人阿尔伯特(Albert)的头还守在大楼的入口处。而这个展览的影响,在我们想象过去的方式中,以及过去对不同未来的想象中,仍然占有特殊的地位。

这不是旧金山人第一次接触到控制论的概念,也不是第一次看到科技和人类生活可能共存的未来。这甚至不是第一次艺术被用来唤起这种技术的未来。在“控制论的意外发现”(Cybernetic Serendipity)到达旧金山的两年前,理查德·布劳提根(Richard Brautigan)写了一首关于未来的诗,这首诗至今仍在流传。1960年代末,他已经是美国西海岸著名的诗人、短篇故事和小说作家。他经常写自然界以及人类与这个世界的关系。但这首诗结合了科技和自然,流传更广。尤其是同名诗句——"慈爱的机器照管一切"(all watched over by machines of loving grace),成为硅谷的民间传说,出现在硅谷及其创始人的各种历史中。

我这首诗的副本是从一本手册上撕下来的。你仍然可以看到技术规格图的模糊印记,它以排版的形式展开:

我在幻想,

(希望越早实现越好)

一个自动化的草地,

在那里,

动物和计算机,

在相互编程中,

和谐共存,

就如碧水,

倒映蓝天。

我在幻想,

(此时此刻!)

一个自动化的森林,

满是松树和电子元件,

群鹿悠闲地漫步,

走过计算机,

似乎那是野花,

绚烂绽放。

我在幻想,

(必须如此!)

一个自动化的生态,

在那里,我们无需劳动,

回归自然,

回到我们的动物兄弟身边,

慈爱的机器,

照管一切。

这是1967年的祈祷吗?这是对未来创造者的一个充满希望的请求吗?一年后,世界看到的并不是旋转的花朵,但在旧金山举行的美国计算机协会(Association for Computing Machinery)和电气与电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers)联合年会的现场演示中,未来再次闪现。在90分钟的时间里,斯坦福研究所(SRI)的电气工程师道格·恩格尔巴特(Doug Engelbart)和他的团队(其中包括《全球概览》斯图尔特·布兰德作为摄影师)将展示一套被称为"在线计算"(on line computing)的技术——包括文字处理、版本控制、文件链接结构、实时协作、超文本、图形、窗口和鼠标。恩格尔巴特对计算技术如何增强人类的智慧和协作非常感兴趣,而不是建立人工智能;他构建了我们现在所认识的个人计算机,帮助我们理解这种区别。

那一刻,计算的未来突然清晰可见,对于那天聚集在房间里的近千人来说,这是一个他们想要生活的未来。你现在还可以在网上看这个演示(The Mother of All Demos)——过去的现在和未来,就在那里。

1969年10月26日,美国电话公司AT&T连接了两台计算机——一台在斯坦福研究所(SRI)的恩格尔巴特那里,另一台在西海岸相距约570公里的加州大学洛杉矶分校(UCLA),未来又出现了。在加州大学洛杉矶分校(UCLA),他们开始输入“login”(登录)这个词,要求斯坦福研究所(SRI)报告每个字母的出现。

“你们看到L了吗?”(Do you see the L?)

“是的,我们看到了L。”

“你看到O了吗?”

“是的,我们看到O了。”

然后加州大学洛杉矶分校(UCLA)输入了字母G,系统就崩溃了。不知何故,恰如其分地,这就是互联网的开始。

在旧金山,“控制论的意外发现”(Cybernetic Serendipity)在探索博物馆(Exploratorium)举行;我想象道格·恩格尔巴特(Doug Engelbart)去了那里看到了另一个未来。

自从“控制论的意外发现”(Cybernetic Serendipity)和互联网在加州碰撞以来,已经过去了五十多年,整个世界从那个交叉点,从聚集在那里的人们的想象、沉默和愿景中建立起来。我们中的许多人曾经生活在那些世界中,并且理所当然地会对这些世界提出许多问题。

对我来说,我在硅谷的那个十字路口生活了将近30年,大部分时间都是在1968年和1969年诞生的公司里度过的。理查德·布劳提根(Richard Brautigan)想象中的控制论草原和森林并没有实现,现在看守我们的机器似乎缺乏爱的恩典。1956年承诺的人工智能并没有出现,技术革命也没有带领我们走向超越或者从全球的角度看问题。根据尼古拉·琼斯(Nicola Jones)为《自然》杂志撰写的2018年新闻专题报道(How to stop data centres from gobbling up the world’s electricity),全球数据中心每年消耗的电力超过200太瓦小时,这比一些国家的总用电量还要多,占全球电力需求的1%。同一份报告估计,整个信息和通信技术生态系统——"包括个人数字设备、移动电话网络和电视"——产生的排放量相当于全球排放量的2%,这与国际航空业相当。互联网呢?好了,说得够多了。但我还是被那些早期可能的未来,以及人们想象中的世界所困扰。而现在,当我们重新思考如何建设未来时,我想知道我们的试金石和参考点是什么。

当我2017年回到澳大利亚时,我想建立其他的未来,并承认这个国家是我工作的起点,也是我现在再次工作的地方。我知道我需要找到一个不同的世界和不同的交叉点,找到新的方式来讲述科技和未来的故事——我想要一些不同的过去和一些不同的试金石。

我第一次看到布雷瓦里纳土著捕鱼陷阱(Brewarrina Aboriginal Fish Traps)的照片是在《卫报》(Guardian)的一篇新闻文章上(The fish traps at Brewarrina are extraordinary and ancient structures. Why aren't they better protected?),这张照片一直留在我的脑海里。那张19世纪末的黑白照片,显示了灰色石头在快速流动的河流上划出的长长的弧形线条。石头周围的水流在断点处变成了白色。虽然照片中没有人,但石头的排列是经过深思熟虑的,人为的,经久不衰的。这是一张地球上已知的最古老的人类建造技术系统的照片。虽然关于它的确切年代——4000年,10000年,40000年——仍然存在争论,但是对于它的复杂性和精密程度却没有任何争论。

那是2018年12月,一个熟悉的澳大利亚夏日——炎热、多风和无情的干燥——我找到了去Barwon河岸的路,那里靠近新南威尔士州和昆士兰州边界,位于恩巴(Ngemba)人的土地上,我要去参观捕鱼陷阱。地面又硬又干,而且非常褐色:我们在2018年仍然处于干旱状态。没有什么标志或方向,也没有任何迹象表明我所处地方的重要性。它看起来也不太像照片上的样子,河水略带咸味,流动缓慢,杂草绿得惊人,堵塞了河流。

但你仍然可以看到从现代混凝土围堰上延伸下来的弧形石网——而且工程的规模非常大。考虑到许多石头被从河床中挖出来,被放入附近建筑物的地基中,或者被清理出来为划船腾出空间,这是一个缩小了许多的版本。但你还是不得不惊叹于它的规模,并想知道这些石头是从哪里来的,又是如何全部搬到这里来的,建造这个要花多长时间,为什么我们在学校学过的澳大利亚工程和技术史中没有提到它。

这些用石头搭建的捕鱼陷阱无疑是澳大利亚最古老、最大的同类系统。当地的传统拥有者和管理者称它们为Ngunnhu,它们的图案是由一位名叫Baiame的祖先向其儿子们透露的。一代又一代的土著居民将这些石头摆成松散的曲线,沿着河道延伸,模仿渔网,让鱼儿困在河道不同高度的石头容器中。还有用石头围起来的围栏,用来把大大小小的鱼养在清澈凉爽的水里。这是一个聚会的地方,是多个不同的土著民族聚集的地方,在这里建立和分享仪式、礼仪和知识。这里仍然是一个重要而特殊的地方,当地土著社区在可能的情况下继续在这里捕鱼。这些捕鱼陷阱于2000年被列入新南威尔士州遗产名录,2005年被列入国家遗产名录。站在Barwon河畔,我开始思考,这个地方的重要性并不在于捕鱼陷阱本身。而是这些陷阱所创造的系统,以及它们本身所嵌入的系统。这是一个经过数千年的创造和保存的系统。这是一个需要协同和持续努力的系统。这是一个需要几代人的努力,既需要积累关于环境如何运作的知识,也需要关于水文和鱼类的知识,也积累了不断建立、维持和升级这个系统的承诺。

技术、文化和生态因素巩固了这个地方的重要性,它不仅是一个遗产地,而且是一个可以建立当代系统的知识基础。关于可持续性;关于几十年或几个世纪系统的想法;关于持续存在的系统的想法以及明确建立起来的持续存在的系统。为确保文化的延续性而建立的系统,感觉就是我们现在可能要投资的那种系统。这感觉就像是我们想要讲述的未来故事的轮廓。

迄今为止,我在硅谷度过了我职业生涯的重要部分,在这里,过去的未来和技术的故事被重新创造,许多过去的片段被抹去、重写或者只是被遗忘,未来的故事一直被讲述。

现在,我们需要创造一个关于未来的不同的故事。这个故事不仅关注技术,而且关注这些技术所处的系统。专注于拥有这些系统的未来的机会——以及当前接近它们的方式——感觉既巨大又敏锐。在这个社会和生态模糊的、迷失方向和极度不安的时刻,我们可能需要破坏现在的方式,这感觉就特别重要。现在,我们与未来的联系似乎已经脱离了过去几十年的轨道,我们有机会进行改革。最终,我们需要从不同的角度思考问题,提出不同的问题,在这一过程中让不同类型的人都参与进来,并从整体和批判性的角度来审视计算特别是先进技术所提出的诸多命题。

对我来说,布雷瓦里纳捕鱼陷阱(Brewarrina Fish Traps)是一种有力的方式,可以构架当前技术系统应该和可能如何展开。它们代表着一个非常不同的未来,我们可以在现在和过去瞥见这个未来,这个未来永远是,也永远会是。此时此刻,我们需要被提醒的是,关于未来的故事——关于人工智能,或任何一种故事——绝不仅仅是关于技术的;它们是关于人的,是关于那些人找到自己的地方,那些他们可能称之为家的地方,以及将他们所有人联系在一起的系统。

原文:Touching the future——Stories of systems, serendipity and grace,作者Genevieve Bell

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!