【字遊行・日本】日本紀遊

文|跂之

回家的士上,與司機攀談。司機已六十過外,穿著發霉的恤衫牛仔褲。他說,「他們完全沒有說謊,只是我們太過天真。」此乃劍橋大學歷史系教授Sheridan之的論。

車上我們談這些。前幾天日本那位的士司機年紀相仿,穿著老套的黑色西裝,結領帶。一如印象中的日本人熱情有禮,每逢燈位停車,他便用翻譯軟件和我溝通。下車後遠看我們行對了路,才上車離開。我們去野生動物園看老虎,每轉一個彎,他便用駕駛火車確認方向的手勢,告訴我們那裏就是「tiger」。

有人戲稱H城人遊日是回鄉。所謂鄉,只是尚未被海面完全淹沒的幾個孤島。

瘟疫三年沒有旅行,懂英文的日本人明顯較四年前減少。梅田區美式珈琲店員工聽不明白chocolate一字,令我有點錯愕。懂英文的年青人去了哪裡呢,日本並沒有H城移民潮的問題。

星期日遊奈良,不斷遇到一批又一批來自不同學校的日本高中生參觀,大概是參觀日之類。參觀東大寺後,他們又魚貫前往興福寺,隊形一直良好。他們男女沒有一個手持電話,拍照都用相機。他們衣著整潔,外出精神抖擻,完全沒有失禮之舉。當然我前幾天夜裏也見過在長程巴士站裏躺滑著坐,一手持電話一手吃東西,相貌惡劣的女生。我想天下學校都有等第之分,今天來的或許都是第一等第的學生吧。

作為年青人能夠捨棄手提電話,拒絕即時的欲望,那是普世第一等第的學生的共通點。手提電話公司的總裁,第一個不讓子女玩電話,反而要求子女閱讀,在家庭時間與他們討論,無所不談。許多英國的私立學校早已屏棄電子學習,不得攜帶電子產品上學,H城今天仍在力推,甘之如飴。這群日本學生是學校命令不准帶,還是習慣了不帶,不得而知。聽說日人是很自律的民族,至今仍是。旅行一星期,我沒見過馬路上有一件垃圾,也未見過一宗撞車。回H城後第二天外出,我樓下一地狗糞無人清理,公路如常東西行都撞車,二邊延綿了幾公里的車龍。

看見這些日本學生,我聯想到大部分商店都已設置了自動收費機,站在機器後的店員。店員站在機器後,淪為支付機器的背景聲音。不懂英文不是問題,最令我不安的是,每當我發問而無法理解他們的解答,這些年輕店員只會重覆同一個答案。既然我第一次已不明白,你以相同的方式重覆多少次也是於事無補的。正如那位上了年紀的日本的士司機,若發現我聽不明白,他會嘗試以另一種方式去表達,讓軟件去翻譯。但這些年輕店員幾乎無一例外,在不斷覆述同一個答案。

這大概是普世同時出現的失智症,主因是科技發達,人淪為科技的從屬。許多人仍然天真的認為高科技只是工具,這對少數自主性強的人是對的。但世界是屬於大多數的一般人的,毀滅世界的是愚民。在主流世界,人早已集體把靈魂奉獻給科技。

人類自認有智慧,但他們的智慧有限,無法聯想到智慧可以以與自身不同的其他模式出現。人從不明白群是一種生命體。單一隻蟻和蜜蜂稱不上有智慧,但它的群落呈現了智慧的模式。這些昆蟲無智慧,但它自身成為了智慧體的一部分。正如你說一條柱,本身的筆直堅挺是沒有意義的;若把它置入一座大樓,它就消失在整體建築物當中,成為支撐整座建築物的原件。廢墟的樑柱有意義,因為我們聯想得到它們曾經是建築物的一部分,是尚未被海面淹沒的孤島。我們去看一座已經圮塌的東西,所謂宏偉,只是一種個人的情懷。

H城的士司機說,幾十年來這裏的人在庇蔭下生活,都無須經歷這些。所以他們這幾年的表現幾近天真,是對於惡太無想像力之故。

科技已是一種新生命體,正如任何制度一樣。人類發明了它,把一部分的靈魂和智慧分給它,把它養活成控制自己的新生命體,被它所控制。情況在日本似乎特別嚴重,因為它的創意從來都是集體而非個人的。而且日本的分工十分細緻,工序單一,在這種狀態下的人,特別容易失智。

H城的人過往沒有這樣的高度規範,行事反而較為靈活一些。但這裏的人現在所經歷的是另一種生命體的吞噬過程。首先要吞噬的是語言,司機H說,難道你忘記了祖師爺所說,首先要消滅的是甚麼?年青人無法以另一種方式表達同一意思,就是科技所引致的失語。

的確,近年H城年青人的英語也轉弱了,說另一種語言的人,則開始不認為自己是小眾。他們與他們,都並不知道他們都是更大的生命體的原子。

於是我又想到前幾天在日本書店,看到當地的國文教科書,日本學生學的中文字可不比H城人少。聽說日本大學入學試,國文四卷,其中一卷就是中國文言文,近兩年考的是杜甫的《唐故萬年縣君京兆杜氏墓碑》和《貞觀政要》,H城學生聽也未曾聽過。

的確全世界都在變。的確我們都被放進鐵籠車裏,從鐵網眼間看外邊急劇轉變的風景。不,是我們自願走進的,我們要去看猛獸去。

其實我想告訴他們,東大寺已一無可看,已墮落成徹底的瑪門。寺內二月堂三間,夾著觀音的是左右兩間商店。寺內的食店,竟可以吃到酒肉。我也不妨本著如如之禪心,盡情吃喝。有何問題呢,這裏既不是寺院了,也不必以寺院視之。

唯一值得看的,是不讓進入的正倉院。正倉院既不讓進入,東大寺就一無可看。去日本若要去看寺院,就要去看遠離於群那些。

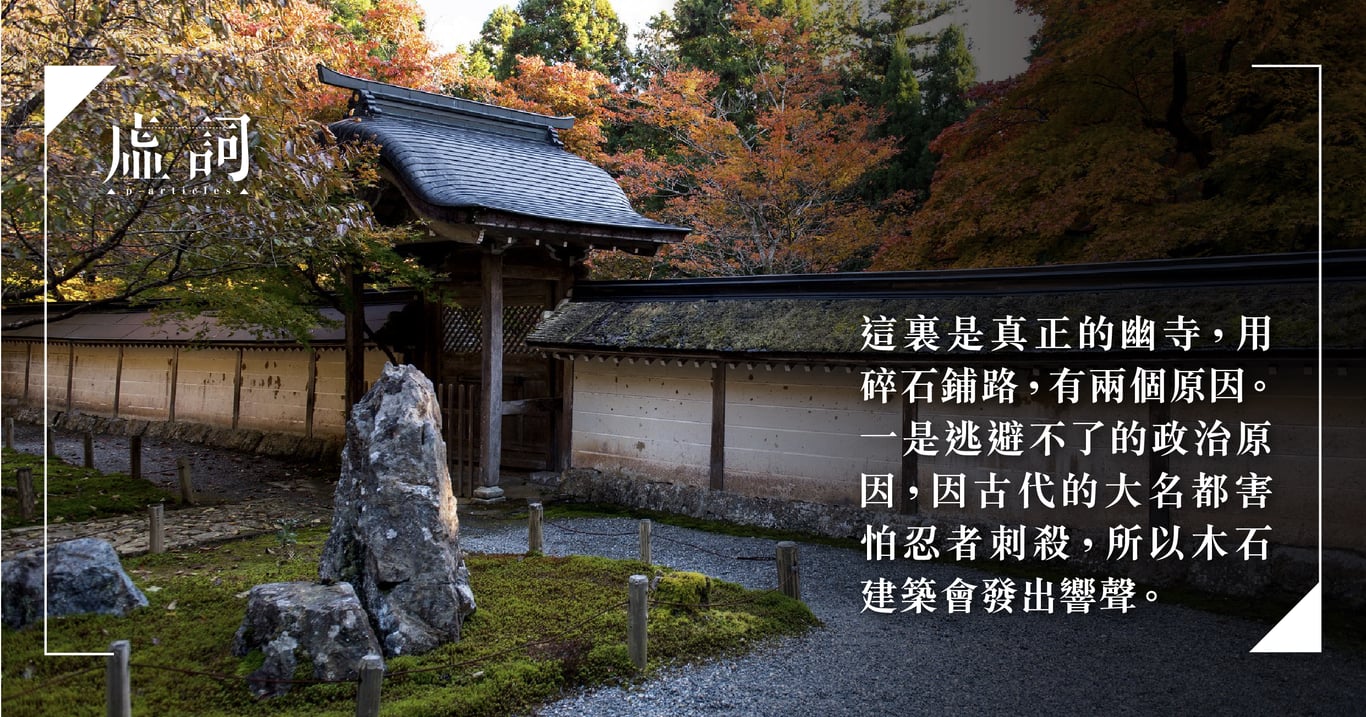

我們去了一間不為人知的寺院。這裏是舊日奈良的巿中心,現在是奈良的鄉郊。我們穿越了這裏傳統的平房民居,那天也只有幾個本地人在寺內。在這裏才能領略到真正的寧靜和智慧。D問為何這寺院的路用碎石鋪成。我說東大寺也用碎石,只是凡有碎石的路,都已被群踏至見土,所以寺內大都改用石屎了。這裏是真正的幽寺,用碎石鋪路,有兩個原因。一是逃避不了的政治原因,因古代的大名都害怕忍者刺殺,所以木石建築會發出響聲。

其次呢?其次是碎石可讓你聆聽到自己的聲音,是靜是躁,是急是緩,是智是愚。

寺內出現了一個政治人物的名字,我開始向她們講述三十多年前的一段暴力史。她們說要避諱,我覺得很不可思議。我問為何要避諱呢?我已身在一個不必避諱的地方。你要聆聽你的恐懼來自哪裏。

即使在一個不自由的地方,也有需要三緘其口嗎。處身一個不自由的地方,心裏就是否必然沒有自由。日本這地方又是否一個徹底自由的地方?這天正值他們的巿議會選舉,我在前生中好像有一點類似的記憶。但他們的心志是否徹底自由,我又並不覺得。他們也有自己自困愁城之處。

我也不曉得。我又想起幾天前野生動物園的鐵籠車。我這幾天的外遊,或許只是好像很安全似的在籠車中觀看猛獸,而我的確仍然身在籠中。有時我也會覺得,世界就像猛獸駕駛著鐵籠在亂撞,又或許在鐵籠中的是我。

回程的飛機上我看了一部電影,說無人可以救贖到任何人,只有誠實可以救人和自救。

回到H城,的士司機打開話題:安排亂七八糟。安排好些,就不必車等人或人等車,見微知著。我笑說,其實日本也好不了多少。

我不覺得遊日是鄉,也不覺得回到H城是鄉。適應和懷念是扞格牴觸的;適應和懷念與現實也是扞格牴觸的,獨與群也是。

12-4-2023