詩歌的形式|鄉•雲

「鄉」好像是一朵平日裏看不太清楚的雲,在春節會逐漸飄到頭頂,它也會跟其他的雲相互碰撞,狂風驟雨,雷鳴陣陣。在異鄉的我抬頭看,我與留在家鄉的人們看的是同一個月亮,卻不是同一朵雲彩。

兒時經常抬頭看天上的雲,也會靜靜地定在原地,一個擁有Time of the World的我,仰著頭看,等雲變幻。雲的形狀無拘無束,但意義卻是我腦海給的。直到有一天下午,從天邊過來一層層像是台階似的雲,薄薄的,泛著Flamingo一般的淺粉色。

很快就知道,那是TNT爆炸後紅了的天。幾十年過去了,我不知道現在抬頭看的天跟那時的天是否一樣,但當時天空中的顏色我不曾忘卻。隱約在記憶中知道是不遠處一個實驗室爆炸了,操作失誤還是怎樣,我不清楚,唯一瞭解的是兒時的一個小哥哥失去了母親。他似乎在大院裏出現過好一陣子,感覺像是一胎政策時期表親或者堂兄弟之間的寄養。無疑的是,「兄弟倆」都是出類拔萃的好學生,失去母親之後,可能就更加進取。隨著年紀漸長,兄弟二人成為了傳說,也是壓在我們院子裏孩子們身上的「枷鎖」。他們成功地考取學校而不用繳擴招費用在父親口中變成了「給他父母掙了三萬塊」,而我永遠都是賠錢的,沒有能力的。是真的嗎?一個三十多年的定論,我三年內戳破,從頭再來。

但是那個下午的TNT雲彩留在腦海,早已揮之不去。我把它寫成了回文詩。想想懷孕的時候確實有好多屬於自己的時間,坐著那裏一個詞一個詞地琢磨,才拼成了這首來來回回的詩,用以記錄那個下午。我也曾聽過兄弟二人家庭裏曾經文革時期的一些故事,父母親族之間的難堪苦楚。囿於回文的限制,僅停留在談談「上山下鄉」、「坡高土黃」上。仔細一想,哪個故事不是這樣的呢。好多好多曾經身邊的人的故事就這樣隱沒在集體、運動和遺忘中,沒有誰還能想起。人,在那片土地上是重還是輕,我永遠說不清楚。但這個相互支撐結構的「人」字,並沒有在時時刻刻得到過相互的支撐。

在很多古詩裏,敘述者和詩人的角色、站位往往是不確切的,這也是漢學家Simon Leys在《無用堂》(The Hall of Uselessness)中指出的漢文詩歌的獨特之處。我也下意識地模糊了視角,至少讓站在那片TNT爆炸雲下的人在某種意義上重合。這是我試著猜測失去母親那一刻那個小哥哥的感受;也同時是我抬頭看天時留下的懵懂感觸。

週末收到了《歐洲書評》的作者贈刊,好大一本,捧在手中喜不自勝。非常喜歡這期的顏色搭配,黑色和明黃的碰撞,contributors的名字隱隱用白色在封面標出來,要藉著光才看到。

這本雜誌的裝訂是未裁開的書頁,也就是跟中國古代的線裝書差不多,除了沒有線。每讀一頁,都需要自己動手裁開書頁「Ripe to read on」!我很珍惜這本書,還捨不得裁開😂但是捲起書頁偷偷看裏面,才知道必須要裁開才能看到我的作者介紹。

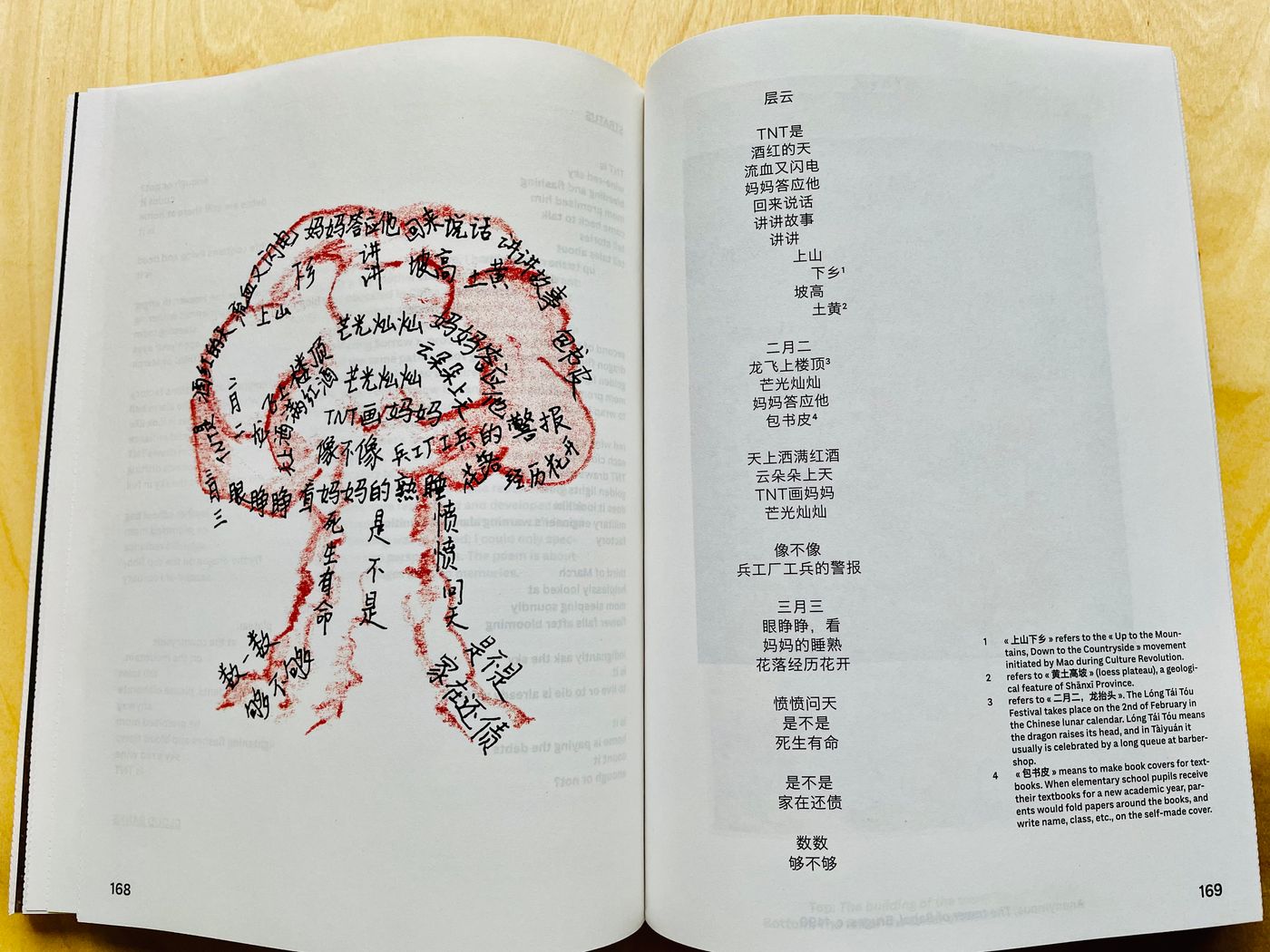

得知《歐洲書評》要收錄《層雲》這首回文詩的時候,甚是欣喜。到最終的編輯階段,編輯跟我討論該怎樣設計版面。我想到的是將這首詩用TNT爆炸的形狀展示出來。這需要(也幸好)《歐洲書評》的設計師的幫助。因為編輯和設計師都不懂中文,而我自己又沒法畫出層雲的感覺,更別說TNT爆炸的蘑菇雲了。來來回回幾次,終於想到的辦法是由設計師先依照他的風格畫出TNT爆炸的蘑菇雲,他的簡筆畫風格在《歐洲書評》裏體現得淋漓盡致,很有《紐約客》的插圖的感覺。他幾筆畫出爆炸蘑菇雲之後,發給我,我在蘑菇雲上面填詩句。這樣的體驗至今獨一無二☺️

我一直堅持要手寫自己的詩,用簡體字。這時候會有點點後悔練字練得太少。看到捧在手中的設計還是非常欣喜,雖然知道跟編輯一起決定的是讀者要裁開書頁才能讀到回文詩的英文翻譯和腳註😂🙌所以,差不多只有我的這兩首回文詩是必須裁開才能閱讀的,除非你懂中文。

我深知解釋一首詩歌就好像給人解釋一個笑話為什麼好笑一樣,Don't do it。但是,為這兩首回文詩,我想記錄一些我曾經的故事,聽到的、看到的、感到的。我想讓自己知道,那個世界存在過,離我也遠,也不遠。我用屬於自己的藝術的方式將所有這些一一紀錄,竟找得到讀懂我的人☺️

為《歐洲書評》還寫了篇不特別長的essay《關於回文》,將會把它翻譯成中文,在《求索》之後刊在這裏🙏