【新書】淮遠《懶鬼出門》復刻版序——出門就不是懶鬼

文|樊善標

《懶鬼出門》初版於1991年,是淮遠的第二本散文集,上距第一本令人驚豔、驚異的《鸚鵡韆鞦》十二年。今天已成經典的《鸚鵡韆鞦》2011年再次出版,現在偶然仍可買到,《懶鬼出門》則只有在舊書拍賣場上豪擲千金才能擁有了。黃燦然曾以「入無人之境」稱許淮遠的散文,說他「一開始就進入最高境界」,固然熱情又精確,但「風格似乎二十年不變」是好事還是壞事,畢竟令人遲疑。現在《懶鬼出門》復刻了,新讀者大可自行判斷。要是再有緣遇上後來的《賭城買糖》(1995)、《水鎗扒手》(2003)、《蝠女闖關》(2012)、《獨行莫戴帽》(2018),更可以看看是否四十年不變。我乘著《懶鬼出門》復刻重溫一遍,發覺這書實在是解讀淮遠散文美學的入口,變或不變倒是次要了。

淮遠散文的兩大正字商標──細節迷戀和奇特連結──在《懶鬼出門》中有金針示人的展露。淮遠自序聲明這書收錄的都是遊記,又提到他寫了不少旅行筆記。從〈辮子和鬈髮〉可見,原來那些實感強烈然而瑣屑零碎的細節,都是旅途中即時記下的,作者沉迷於記錄竟到了「無法盡情地旅行」的程度。那些筆記,或短如「十時四十分,保定」,「睡覺」,或長如「這個商代新疆妞兒的屍體,也是側身屈肢下葬的。她蓄著棕黃色的鬈髮,腦瓜後拖著三條辮子……我把李拉到角落裡低聲說:『唐代那個老婆子的陰戶,還可以清楚看到呢。』」後者謄錄下來根本就是淮遠本色的散文了。這樣,我們發現了淮遠散文即時性語調的緣由,也恍然他因為隨時以寫作心態觀察周遭而內置的距離感。

另一篇〈機師〉劈頭說,「顯然我並不懂得開飛機,但我還是駕著小型飛機,沒命地奔逃」。後來飛機掉到海中,他站在海邊看著飛機冒出紫紅色的火焰,原來那裡是牙買加。他忽然發覺自己穿著睡衣褲,趿著拖鞋。再後來他「顯然」回到了香港,在巴士上遇見媽媽和一位林太太,告訴他們飛機失事。林太太問機上有多少人生還,淮遠說機上只有他一人,他就是機師。媽媽補充說:「我的孩子們從五歲起就不參加旅行團了。」這顯然是夢境吧,雖然全篇沒有夢、睡之類的詞語。淮遠不是敘述夢境的散文也常有類似的離奇拼接,因果之間留下寬闊的空隙,寫得最好的時候並非僅僅過癮自娛,而是隱含對現實的重新體察。台灣詩人洛夫把自己成熟時期的詩學實踐稱為「知性的超現實主義」,又形象化地說「詩人是清醒著做夢的人」。淮遠並非超現實主義者,但同樣是清醒著做夢。──岔開一句,我認為淮遠的詩也是如此。

《懶鬼出門》寫於上世紀八〇年代,是淮遠從二十多歲到三十多歲趨於成熟的年紀。《鸚鵡韆鞦》的怪異青年更深地涉足成人世界,無可避免地要應對職場、社會、時局等愈來愈大的壓力。儘管淮遠仍舊以偏執自我的形象炫耀人前,細心的讀者不難發現,事情發生的場景裡常有非常現實的元素。〈羅馬大將〉中,作者對麵包的嚴格要求,在「不平等租約」即將期滿的飄搖時世裡仍不稍妥協,這種偏執除了荒誕,還有沉重之感。但我們也看到他自嘲自省、容納他人的一面,例如〈缺德的遊客〉裡,首先佔人便宜的是他自己,與本書同名的〈懶鬼出門〉則在一次旅程完結時,體會到「有些人喜歡工作,有些人喜歡旅行,誰也不能說誰懶」。

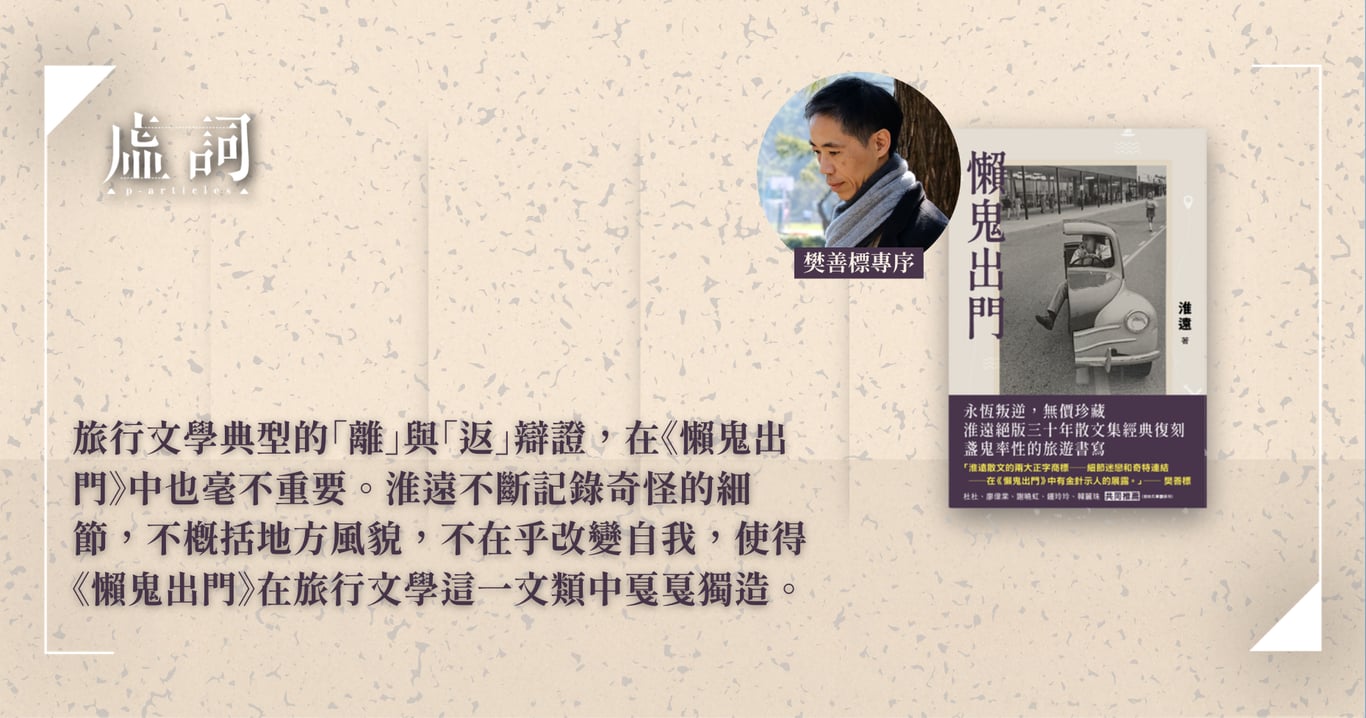

《懶鬼出門》的地點包括中國內地、台灣、美國、法國、希臘、土耳其、非洲等,旅遊之外還有探親。說是遊記,但內容幾乎全為作者非常在意、旁人卻無同感的事件和動態,特別是自己的狼狽和別人的醜態;然而沒有一般遊記常見的風景名勝、歷史文化,也沒有由此而來的讚歎抒情、國族身份的強化或轉化。旅行文學典型的「離」與「返」辯證,即在旅途中發現與自己不同的人和事,敞開胸懷、提升境界,然後回家,在《懶鬼出門》中也毫不重要。淮遠不斷記錄奇怪的細節,不概括地方風貌,不在乎改變自我,使得《懶鬼出門》在旅行文學這一文類中戛戛獨造。

我曾經寫過一篇淮遠散文的評論,題為〈不斷「浮」生怪事〉,指他「讓筆下世界『浮』在現實人『生』之上一點點,不直接為集體或現實服務」。當時為了形容淮遠的怪異,不惜生硬地拆開「浮生」一詞,如今在遊記的框架下重讀《懶鬼出門》,似乎看得更清楚了:淮遠的散文誠然怪異,但不神秘。純粹的事件堆疊、即時性的敘述語調,以至不把細節提升成為現象、原理、精神之類的宏大概念,都是同一回事。淮遠本人在旅程中未嘗沒有神秘的觸動,例如〈跳橋〉裡說,「每次步過黃金海峽的兩條水泥大橋,我都沒有跳橋之念,就是因為被兩岸的建築和遠處的博斯普魯斯大橋懾住了」,可是在全書裡我只找到這麼一處,其他類似的時刻相信是他刻意不寫進文中。如果說超現實主義藝術中的不真實是為了表現絕對的現實,淮遠在事件的層面上堅持真實,在組織事件的方式上則抗拒任何神秘的「絕對」。這種態度與淮遠在其他作品集裡逆社會主流而行的形象正相一致,而這書尤其明晰地提示我們他抗拒的對象是甚麼。《懶鬼出門》並非遊記的正格,但重讀這書,讓我們知曉曾經有一個文化時空容得下這種反叛青年從容成長,今天復刻此書的意義就在這裡吧。