“四方获利”、算法宰制与中介谎言:关于平台经济劳工困局与解法的探讨

作者:邢麟舟

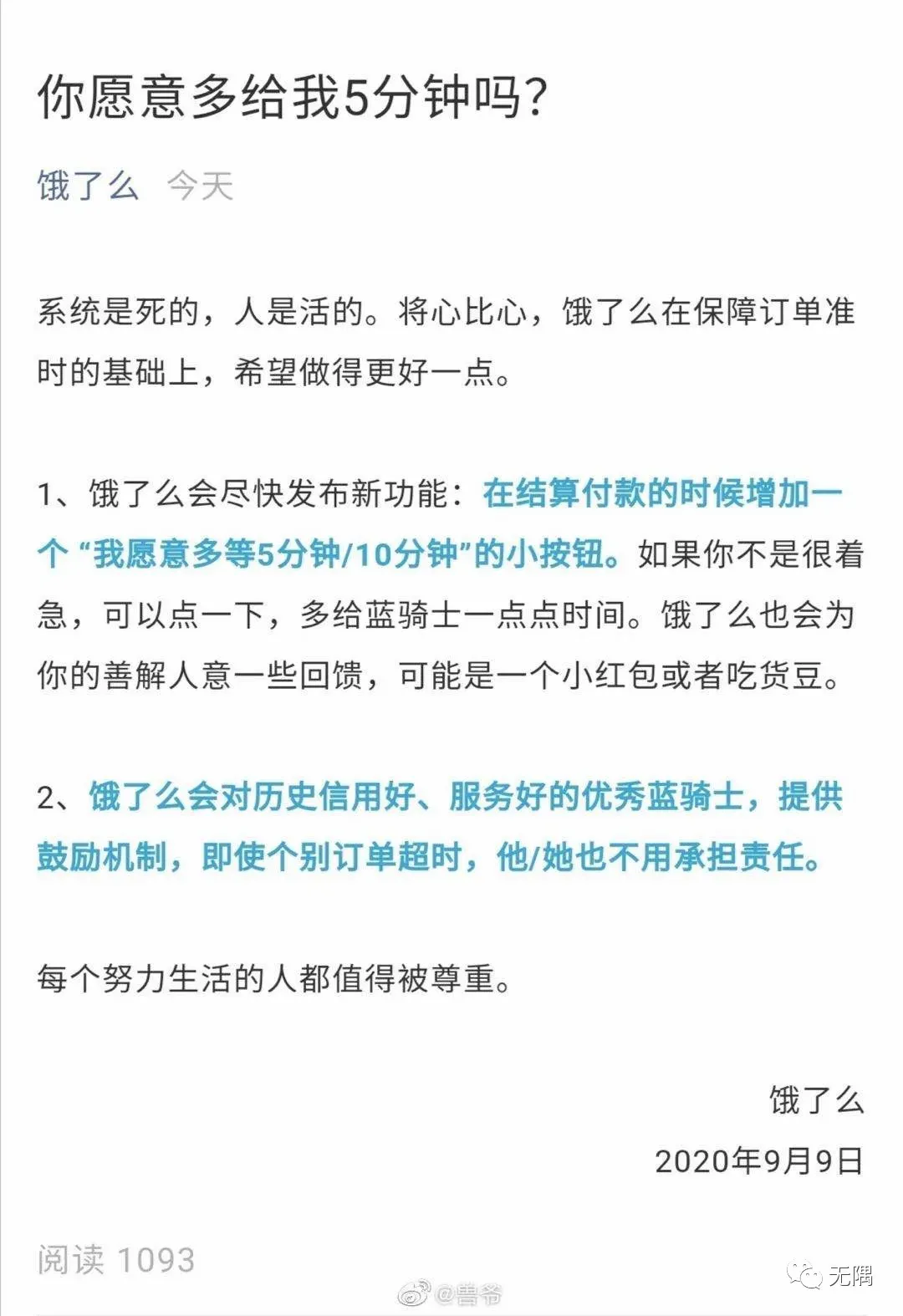

近日,一篇名为《外卖骑手,困在系统里》的深度报道再一次引起了网络空间关于外卖行业与平台经济的大讨论。文章点出的现象并不算新鲜:因受算法宰制、平台剥削和用户共谋,外卖骑手们面临着艰苦、危险的工作条件,平台、乘客的巨大压力,以及因合法雇佣关系缺失而导致的工作不确定性。第二天,知名外卖平台饿了么似乎是嗅到了流量的气味,推出了一个“多等5分钟”的功能,却没想到弄巧成拙,引来了大量消费者对于“平台推卸责任”的恶评。

作为一名研究过网约车和出租车劳动与政策问题的学子,我将在本文中与读者探讨一些关于平台经济中各方围绕劳动、服务与创新等方面关系的零星问题。平台经济历史虽短,但关于平台经济的社会研究已然卷帙浩繁。给出一个完整、自洽的解释,恐怕是我的博士论文才能考虑的问题。鉴于此,这篇文章可能不会有太过完整的逻辑结构和结论。当然,这无损于讨论的价值:明了平台经济中所蕴含的各种假设、矛盾与问题,是缓解(令人沮丧的是,我觉得用“解决”这个词并不合适)这些问题的开始。

当然,一些较为纯粹的劳工研究者、马克思主义者、哲学学子或批判理论研究者可能会觉得这样的探讨过于"投降派"。但对于仍希望在现有框架中改良、解决问题的我来说,希望这些探讨能够给诸位以启发。想看更激进的?找找西马研究者或无政府主义人类学家吧,他们或许能有所帮助。

一、算法是什么?

这个问题看起来有点荒谬。我真正想问的是,设计算法的人何以将算法设计成我们看到的样子?

劳工研究在看待平台问题时,往往不自觉地把注意力仅仅放在平台劳工一边,而忽略算法的设计者——也即码农和产品经理们——的工作过程与结果(当然,这可能更多是科技与社会研究学者们的工作)。在外卖问题中,参与商业活动并获利的几方主要包括外卖员(获利为劳务报酬),餐厅(获利为经营收入),平台(获利为经营收入),消费者(获利为服务,也即所谓便利与廉价)。对平台来说,保证自我利润最大化的同时平衡以上各方的利益,是其目标。

相应地,算法设计者们也会遵循这一目标——码农和产品经理,也是劳工——来设计算法。一般来说,外卖平台的算法推荐权重里,最优先的是用户的个人画像,如过去30天中的点单频率、点单偏好等;其次是广告推广,即优先推广花钱买广告的商家;第三就是距离与配送时间。结合这三方面因素,算法得以将用户与特定商家和特定骑手匹配起来。如此分析来看,算法所设定的配送时间缩短几乎是必然选择:时间缩短的情况下,消费者能够获取便利与廉价,餐厅能够因更受欢迎而获取更多的经营收入,平台能够吃下大量订单获取经营收入,甚至连骑手——在只考虑经济效益的情况下——也是送餐越快收入越高。所以,为了平台骑手、餐厅、平台的共同利益,也为了自身的收入,码农与产品经理自然会以缩短配送时间为方向设计算法。

当然,这种四方获益,只是“看似”。

二、算法改变了什么?

《困在系统里》一文无论是从报道的写作手法还是从理论角度来说,都堪称精品。尤其难能可贵的是,它把算法和导航等以往在外卖行业新闻报道中存在感较低的技术元素的作用暴露在了读者面前,让我们明白了第一部分中所谓“只是看似”的含义。不停加速的算法对外卖骑手乃至平台劳工来说意味着什么?我们终于得以管中窥豹了。

当然,这也引来了一些质疑。算法,乃至技术,在当下平台劳工的困境中到底扮演了什么角色?许多论者认为,一味批判算法本身是浅薄的:算法是人造出来的,技术能造成的效果都是人想要且能够造成的效果,看算法,只要看背后的人与资本的即可。这样的说法自然在根本上是正确的,但下沉到实证领域后,却又难以自洽:如果没有实时匹配、精确计算时间、允许用户进行评价,并将用户偏好搜集起来作为下次派单依据的算法,我们真的能享受到喂到嘴边的外卖,顺便给迟到一分钟的骑手来个差评吗?这些问题,都需要我们具体探讨。

1.算法参与制造需求

首先必须要承认的是,没有算法,作为用户的我们可能甚至无法想象能够以“被App推荐我们喜爱的餐厅,点进去,下单,等着算法匹配一个骑手,让他一分不差地把饭送到我的嘴里”的方式被服务。又或许我们可以想象,却无从实现,或成本极高,所以想法无疾而终。算法等技术的出现使得这种或有或无的想象能够固化为真实的所谓“需求”,使得一种以往异想天开的想法真的成为了一项服务,一个市场。

从这个意义上看,说得好听一些,算法改变了用户对于某些服务的期望。而说得难听一点,平台商家利用算法所提供的这种“一眼看到我最常去的餐厅”“一分不差”和“送到我嘴里”的服务及其需求,很大程度上是展演性(performative)的。也就是说,你说这是个服务,它才是,如果你说它不是,那你完全可以认为它没有意义。餐厅我能不能自己搜索?差一分钟真的不行吗,差两分钟,五分钟,十分钟呢?只送到楼下可行不可行,在什么情况下可行?这些问题本来都是可以讨论的,但平台商家会告诉你,不,不需要讨论,我们就是要“做到最好”,这个最好可以实现,没错,就通过算法。

上面的分析和我们对消费主义的一般理解惊人地吻合:很多消费需求是人为制造出来的,它们本身并不一定具备意义,但资本、生产、营销和文化工业的结合体使得消费者认为它们具有了意义。请注意,我并非在谴责外卖用户总是吹毛求疵——那岂不是犯了饿了么的错误——恰恰相反,作为外卖用户,我们有必要认识到,我们所追求的所谓便利并不一定是我们实在需要的便利,它可能是商家通过算法等技术实现,并加在我们头上的。

有读者肯定会反驳,便利就是便利,效率就是效率,怎么可能不是我们实在需要的呢?如果你在香港,或者在美国点过外卖,可能就不会这么说了。在那里,骑手远不会以如内地一般的高速和准时把外卖送到你家,很可能还需要你下楼去取。香港人、美国人不追求便利吗?香港作为金融中心,职场精英们中午不应该快点吃饭吗?对不起,这点额外的便利,似乎创造不出多少真正的价值。

当然,提到香港或美国的问题,就可能有读者会提到不同国家、地区和市场见不同劳工供需和平台间竞争图景的问题,这个问题我们放到后文来探讨。

2.算法促进自动化与原子化

在劳工一面,算法的最基本作用是通过自动化实现分而治之。对于自动化导致传统上有技能的工人失业这一话题,想必大部分读者都十分熟悉,毕竟这已经是许多媒体和学者常年关注的问题之一了。然而,工人的技能不仅有技术性的意义,还有社会性、组织性的意义,而算法正是瓦解这种意义的个中好手。通过代替某些必要技能(在外卖、网约车等服务业中,往往是“软技能”,如揽客、遴选订单、认路等),算法颠覆了原本的工作实践,并得以让平台从社会的“三教九流”中快速招募低技能、无需培训的劳工。失去了原本较为自主、稳定而具有社群性的工作实践,也失去了相似社会背景与人生经历的工人,自然成为了一个个原子化的个人,也失去了面对平台、商家的议价能力。

这一点在出租车和网约车的例子中更为明显。在我的研究中,许多出租车司机不愿转行网约车的一大原因正是社会性的缺失和工作的原子化。依靠着对城市时空环境变化的了解,传统出租车司机往往有较为规律的时空运营安排,何时在何地巡游,何时在何地守株待兔,何时在何地加气、吃饭,何时在何地交车,往往都有稳定选择。由于稳定选择的存在,出租车司机往往能在工作间隙与固定同行相遇,借此建立友谊,并通过工作中的微信群等通讯手段及工作后的小聚维持感情。这种工作时间的特点,加上国企改革、民工进城等共同成长背景,使得出租车司机往往能单纯基于工作关系形成社群。由此形成的非正式社会控制机制,在很大程度上缓解了司机与车主的紧张关系,也能在一定程度上约束车主“注意名声”,不要把受雇司机压榨太狠。相比之下,网约车司机来自“三教九流”,其工作安排则被算法以个人的形式安排,真正成为了原子化的个人。这样的原子化个人,不要说与平台、商家议价,就连工作中认识同事的机会都非常难得(除非入行前就是亲戚朋友)。

自然,算法不是导致这一切的根本原因。如马克思以降的许多社会学家所分析的那样,资本主义几百年来的发展史都充斥着劳工与管理者、资本家的斗争,所谓原子化、分而治之的议题在计算机科学发展之前就已出现,更不用说在许多国家,成熟的工会从来都没有存在过。然而我们不得不承认,算法的确能把分而治之做到极致:再发展下去(或许现在就有),它甚至就要对工人的器官和内脏分工分而治之了。

3.泰勒制借算法还魂

原子化的另一面是精确控制。谈这个问题,要回到一百年前——没错,人类的发展就这么吊诡。早期管理者们想要如何解决工厂管理问题呢?答曰,把每个任务精确、清晰地分解,然后规定每个人每一刻负责什么任务,做什么动作,由此完全控制生产的过程,并以“科学”流程设计确保效率最大化。这就是所谓泰勒制。

一百年来,泰勒制已经被现代管理者与学者们扫进了历史的垃圾堆,但在二十一世纪的这个十年,它借尸还魂了,借的正是算法这个躯壳。如今,一般人听到泰勒制,可能会首先在脑海中想起《摩登时代》里卓别林下了工双手还在空拧螺丝的滑稽情境,又会想到富士康十几连跳的悲惨工人,然后意识到这种想法多么荒谬。但如果你问他算法,人工智能,平台经济,他可能会说一些难懂的话,什么“工具理性”,什么必要的代价,什么自主创新,灵活工作,什么互联网加,几点零之类的,让店内外充满了快活的空气。

普通人会因为算法、人工智能、平台经济的光鲜外衣感到疑惑,看不清某些企业的泰勒制管理内核,身在其中的工人也可能如此。劳工研究中有个游戏化理论,认为有的时候雇主通过设计一些如游戏一般的工作过程,能够使得雇员耽于“打怪升级”成为游戏赢家的快感,从而放弃反抗,服从管理。这方面研究的开山鼻祖是美国社会学家迈克尔-布洛维(Michael Burawoy),他把这种靠游戏设定诱使工人拼命工作,获得赢家快感的现象叫做“赶工游戏(the game of making out)”。而在平台经济中,除了这种传统的赶工游戏——满多少单升一级,集齐多少个好评获得某徽章,做多少单奖励小礼物等——之外,更有郑广怀等学者提出了所谓“老板游戏”,即通过“人人当老板”,鼓吹独立自主靠自己努力赚大钱的方式,激励平台劳工不由自主地努力工作。进而,劳工认为自己有自主性,有选择,就很难质疑平台或规则。赢了,是我厉害,输了,就怪我自己。

要说伪装剥削本质,设计精巧游戏,那绝对是算法充分发挥自身优势的场合。作为一种技术黑箱,一套乃至好几套复杂的算法组成的精妙、复杂而有趣的系统显然不是外人能够轻易通过“用户体验”或“工作体验”看穿的。

当然,把泰勒制借尸还魂和游戏化走向极致全部归罪于算法也是浅薄的,甚至把游戏化的重要性无限拔高,也是不够现实的。毕竟,泰勒制的幽灵一直都在,员工就算反应慢,也会早晚明白PUA的本质。

4.算法参与制造不可见的工作

如果我们把用户和劳工连在一起,算法又产生了什么效果呢?我将其概括为不可见的工作,学者Mary Gray和Siddharth Suri则将其概括为“ghost work”,幽灵工作。我们的手机屏幕背后,是一系列精妙复杂的算法,它们精妙复杂到让我们无法真切感受到劳工的劳动过程与体验,甚至一面加重劳工工作中的负面体验,一边让我们觉得这些体验只是轻描淡写。

有的读者可能会觉得很荒谬:送外卖,不就是那么个送法吗?但请回想或设想一下你上次给骑手差评的时候:他或许半路上遇到了堵车,遇到了突发的修路,遇到了交通管理处的检查,又或许被逆行的路人阻拦,被醉汉冲撞。这些你可能都不知道,而你所面对的只能是屏幕上骑手所代表的那个点在一段时间内减速或纹丝不动,只能是凉了的饭菜。你怒不可遏之时,发现有个简单的渠道追究这个骑手的责任,或是报复他,那就是点差评,所以你甚至对于他工作不力的原因都懒得关心,急急忙忙打上了一星,加上几句负面评论。

我并非在指责用户没有同理心——否则就犯了饿了么的错误——而是在说明,算法的遮蔽使得用户根本没有条件了解骑手在工作中的一丁点体验,没有任何条件让用户产生同理心,反而还把骑手的糟糕体验引向用户,制造了骑手与用户的矛盾。工作不可见,用户自然无从与骑手共情,也无从知晓服务态度差、食物被糟蹋、因为出事故无法送达等情况具体是为什么。这也是算法设计导致的结果。

当然,再次强调,算法不是这种不可见工作出现的根本原因,不可见工作也并非在算法出现后才出现。君不见,在我们的国家,还有人粉上推土机和叉车,却忽略开推土机和叉车的工人呢,这总不能怪算法了吧?

5.但算法是问题的核心吗?

由上所述,算法乃至其所代表的通讯与数字技术,的确在平台劳工的困境中扮演了相当重要的作用。对于这些作用,我们显然不能简单地用“没有商家也会有其它办法达到同样的目的”来抹杀,其算法作为工具甚至作为“行动者”(拉图尔语)的角色是值得具体分析的。

但同时我们也能看到,在算法出现之前,形塑它的许多因素都已经在社会上存在了很长时间:消费主义,自动化,原子化,泰勒制,游戏化,乃至不可见的工作等现象,都非新鲜事。那么除了算法的作用外,我们还需要理解什么问题呢?

三、算法背后的中介谎言

从以上对算法的分析来看,第一部分中所说的“四方都获利”在很大程度上并非真实情况。对于平台劳工来说,工作体验的恶化和压力的增加显然不能称为获利——至于这和收入增加哪个更重要,是见仁见智的事,也是后文会讨论到的。对于餐厅来说,骑手送餐时发生意外或骑手与用户的冲突都可能殃及池鱼,使用户对餐厅产生负面印象。对于用户来说,所谓便利可能在很大程度上是个被人为制造出来的无底洞。在此我们发现,唯一能够保证绝对获利的,是平台。

平台如何获利呢?如果平台是正常雇主的话,它也必然会因骑手和用户的种种问题而产生损失。但平台是聪明的,它们声称自己只是中间商,只是骑手、餐厅和用户之间的中介,不对骑手的意外与事故负责,也不对食物的质量负责,更不对用户的健康负责。

声称自己只是中介有几大好处。第一,平台可以推卸自己对于劳工的责任,声称劳工仅仅是独立承包人,一味压低用工成本,不与劳工签订完善的、符合法律的用工合同。第二,平台可以在四方关系中转嫁自身的其它责任,在责任分配的图景之中隐身,把本来源于平台的责任伪装成其它三方相互之间的责任。

以上两点中的第一点已经有许多文章著作进行过分析,在此不再赘述。而第二点则正是饿了么“五分钟”事件的实质:饿了么似乎想要营造一种温情的人性化服务关系,但实际上目的却在于通过把造成骑手时间紧张的责任推卸给用户。实际上,明眼人都能看出,用户点击延长五分钟,除了真的让自己晚五分钟拿到饭外,并不会对骑手的工作带来什么好处,因为平台可能只会把更多的骑手运力转移到尚未点击延长五分钟的用户一侧,或基于延长五分钟的时间安排为骑手分配更多的订单,这无疑没法解决骑手时间紧张的问题。

基于第一点和第二点,声称自身只是中介还有一个更大,也更可怕的“好处”。通过第二种作用和数据及算法在控制与支配方面的功能,平台甚至掌握了类似于“行政化调节”的权力,忘记了自己“服务提供者”的角色,主动带入了利益分配者的角色,带有了公权力色彩。让我们再拿出给骑手差评的例子。对于用户来说,给骑手差评是消费者的应有权利,但仔细思考我们会发现,我们应有的权利似乎应该针对整个服务中的所有群体——骑手,餐厅,平台。然而,在平台提供的app中,我们只有给骑手和餐厅差评的权利,却没有给平台差评的权利。再往下想,骑手获得差评后会发生什么呢?他的派单优先级会降低。对平台来说会发生什么呢?什么都没有发生。所以,消费者所谓权利,在这里只是对骑手进行惩罚的“权力”,而平台则成了这种“权力”的赋予者和代行者。一个平台,既赋予权力,又代行权力,对于这种存在,我们一般称为“公权力”。

而我们作为用户真正的权利——享受优质的服务呢?极速扩张的外卖平台在这方面并未投入一丝一毫:它没有训练骑手、提高骑手素质,也没有为骑手提供劳动保障,使其安心提升自身的服务质量与服务态度。它又一次伪装成中间商,逃避了应有的责任。

由此可见,看似客观的、为四方利益平衡着想的算法背后,是平台(乃至资本)单方面获利的实际情况。通过将自己伪装成中间商,平台一方面逃避劳动保障责任,一方面逃避提高服务质量,服务用户的责任,一方面却又把自己带入成如公权力一般的存在。在平台营造的话术中,所谓的四方利益平衡现状是无解的。要想打破这种现状,我们只能先分析、批判其话术,再想办法引入、探讨更大的图景。

四、缓解方法与探讨

面对这样的困局与骗局,我们能否想象一些缓解的方法,而这些方法又有什么样的困难呢?在这里,我希望分享一些与友人交流过程中听到、看到的想法,与诸位探讨。

1.公民身份的价值与新的社会团结

第二部分的第1节其实说明了一个问题:消费者的身份很多时候会让我们无法分清需求的真实与否,也会让我们仅仅关注自身的需求。平台资本主义以消费主义为工具,离间了消费者与劳工的关系。从这个意义上来说,消费者的身份实际上侵蚀了公民对于“整体福利”关注的兴趣与义务。

自然,如饿了么一样,从平台出发,以道德绑架为幌子,企图达至成功公关,并把责任推卸给用户,导致骑手工作体验客观上进一步恶化的骚操作,我们是不齿的。但作为消费者,对于平台经济中劳工工作体验的认知,及一定程度的共情,仍然非常重要。

由此说开去,这样的认知与共情其实是有现实基础的。劳工研究中有一个概念叫做不稳定的无产者(precariat),理论上,只要满足时间工作、收入微薄、雇佣关系不稳定(同时,人类学中对于所谓不稳定性precarity的描述还包括心理感觉和生活体验中的脆弱与缺乏希望),就可被归入这一群体。尽管许多第三世界人类学家和劳工研究者批判这一概念因为过于关注西方福利国家衰退背景下的劳工不稳定化,忽略第三世界劳工长期不稳定化经验,及难以指导劳工运动等而缺乏分析意义,但它无疑可以作为我们想象周围人的工作与生活,达至某种社会团结的基础:在这个人人工作不稳定,人人996,人人是韭菜的年代,坐在写字楼中点外卖的白领社畜,跑在大街上送外卖的民工骑手,以及饿了么总部996编辑算法的码农,是否真的无法共情?这些群体的工作生活,有哪些不同,又有哪些相同呢?

2.社会工作

即使我们仍然在平台营造的四方获利谎言中打转,事情也并非没有缓解的可能。社会工作的发展与完善或许能够解决些许问题。不管是了解、反映劳工在工作生活中遇到的问题与困境,还是努力帮助原子化的平台劳工建立社群联系,相互提供生活与情感方面的支持,乃至将社会学学者们的研究成果进行宣传、应用,都离不开社会工作的发展。我国的社会工作显然仍处于发展缓慢、起步较晚的窘境,社会工作学与社会学的研究成果如果无法与社会进行充分对话,学者就只能作为论文机器与工具人存在(说的正是本人)。或许这样的解法看起来太过表面,太过“投降派”,然而劳工群体的社群互助与意识觉醒,也的确离不开这些努力。

3. 增加“中间商”

从这一解法开始,我们将打破所谓的四方获利谎言与常见的平台话术,思考框架外的办法。

疫情期间,我们或许有这样的体验:由于写字楼或校园有门禁,外卖只能送到门口。最后的一个环节,需要我们自己解决,或由小区、写字楼的物业代为解决。而平日里,在其它社会如香港,许多外卖的最后一步也都是由用户本人下楼/到集散点取餐完成的。实际观察过外卖工作实践的读者可能有所感触,工作、学校等场所下,送外卖时效的一大不确定性就来自这最后几百米。理论上,作为消费者个人,我们可以自行完成这最后一步,但显然我们很难要求所有消费者这样做,也很难让口味已经养刁的消费者退回到较为不便的“下楼自取”形态。那么,如果这几百米不由平台旗下的劳工负责,而由地产和物业的人员负责呢,或许这种不确定性就能够减少,骑手在送餐时间方面的工作压力就能够减轻。

当然,增加中间商需要解决的问题主要有二。首先,地产和物业需要有利润或许才有动机成为这方面的中间商,而在所谓四方之中插入新的玩家,有没有多余的利润可以分配?就算理论上有,外卖平台又是否希望让利?第二,接着第一个原因想,如果外卖平台最终通过进一步缩减骑手的利润来进行让利,这无疑代表着对骑手的压榨,根本问题并未解决。从这个意义上讲,增加中间商的思路可能仍然无法打破平台产业链分配的框架。

增加中间商的实际可操作性需要大量的探讨与实践,但这一思路所代表的思想内核是十分值得参考的:无论是沿着服务产业链的纵向整合与垄断,还是沿着市场横向展开的整合与垄断,都值得我们警惕与反思。

长期以来,科技企业追求“大而全”“形成闭环系统”“没有中间商赚差价”和“一体适用”,导致了赢家通吃、市场垄断的局面。这样的局面,早已背离了分享经济以数字科技实现社群互助的初衷,成为了“群体资本主义(crowd-based capitalism)”通过算法集权笼罩市场各方,形成超规模经济的最佳注脚,甚至有创业者、投资人如Peter Thiel发出(PayPal创始人,Facebook天使投资人)“垄断对社会有益”的豪言壮语。

然而,在横向和纵向上都具有超大规模的所谓平台经济同样带来了诸如高度标准化、无限压榨劳工等问题,第二部分提到的泰勒制正是这一现象的体现。更重要的是,横向与纵向的双重整合带来了政府的监管难度,乃至第三部分所述的数字化资本意志向公权力扩张的倾向。在一项服务的上下游皆由少数平台控制之时,消费者难以真正要求其提高服务质量,只能通过惩罚平台旗下员工的方式“泄愤”,而政府则由于无法明确监管对象,平台尾大不掉,牵一发动全身而难以监管。相比之下,“小而美”的,基于社区、物业的主体的加入,或许能够在一定程度上缓解上述问题。

4.完善劳动保障制度

如果说增加中间商仍然属于“投降派”策略的话,那么完善劳动保障制度可算是较为激进和根本的解法:引入一个完全不同类型的主体,强行打破四方格局,对利益进行再分配。

第一个映入脑海的策略是工会,是为强行打破利益格局,迫使平台让利。然而由于众所周知的原因,这一部分不再展开。

第二个自然是完善劳动法律法规与行政命令的制定与执行。从纸面来看,我国《劳动法》已经相当先进,然而实际的执行情况则众所周知。不管是进一步贯彻落实《劳动法》的在宣传、执行、司法工作,完善工人维权渠道,还是通过各种行政命令要求平台对劳工进行必要的保障(如强制购买保险等),都是思考和前进的方向。面对平台经济这一新的商业模式,法律法规与行政命令的落实与执行能否做到充分、有创造性和不带来负面的连带效应,是法律法规与政策制定者需要思考的问题。

五、完善劳动保障制度的困境与未来

对于完善劳动保障制度这一途径,或许有古典/新自由主义经济学拥趸会提出反驳:加强这一类制度的落实,很可能造成平台为保持利润,进一步压缩工人的工资,抬高从用户处收取的价格,甚至减少雇佣工人,使部分工人失去工作岗位。这可谓是反对政府干预的经典论调。

对于这个问题,我有一些回应,但也有无奈认同的部分。

首先,在经济学的框架下,古典/新自由主义经济学拥趸们要认识到,当下的外卖工作安排与制度造成了大量的负外部性,这些负外部性在很大程度上必须以非市场主体介入的方式解决。

其次,在解决负外部性的过程中,如果有某方遭受了损失,我们应该具体分析其损失是否应该避免,又是否可以避免。在此我无力系统讨论这一问题,但简单地讲,从我作为社会科学(非经济学)学子的应然立场来看,劳工的损失应当尽量优先避免,消费者的损失及避免则是一个程度问题:特别地,如果消费者的损失仅仅是必须下电梯才能取到快递,我认为这样被“制造”出来的需求的损失是可以接受的。而平台的损失自然是处在考量优先级最后的。如果能够以这一优先级制定并执行政策,则在理论上,诸如压缩工人工资、太高从用户处收取的价格等问题,是可以避免的。至于平台是否会减少雇佣工人,则在很大程度上取决于外卖市场的饱和度:由于雇佣骑手边际成本极低(恐怕没有人会反对这一点),则如果外卖市场尚未饱和,就算平台利润有所缩水,也仍有赚头,不会减少雇佣工人。对于这一问题,我们需要更多实证考察。

然而,对于这些诘问,我还是有无奈认同的部分:如果要让平台接受利益的损失,我们的社会、政府乃至国家,有没有“得罪资本”的本钱与勇气?如许多平台经济与政治经济学研究者们所述,自七十年代的全球化与新自由主义改革以来,政府——资本——劳工的关系越来越不平衡,2000年以来,资本乘着高新科技创新浪潮,更是已经在这一三角关系中占据了绝对的主宰地位。这种主宰地位不仅体现在政治经济上,更体现在文化与意识形态上。资本与科技的组合不仅在实质上让每一个迎合它的国家在国力、民族自信和经济发展上获得收益,也让大部分国家乃至全社会相信甚至“迷信”它永远能够带来收益。这包括普通消费者因技术达至的所谓“便利”而产生的对国家地位的自信:我国的许多网民正是以“外卖、快递方便”为理由认为我国已经在综合国力上超越了绝大部分发达国家,却忽略了广大无保障农民工为这种方便所付出的代价,仿佛他们并非我国国民一样。这也包括科技公司赖以生存的流量文化和风投文化:只要有流量,不论商业模式是否能带来真正的社会效益和利润,总有投资人愿意砸钱。

所以,对于每一个需要以资本驱动的“科技创新”(当然,众所周知,有的科技创新是真的科技创新,有的则不是)来提升国力,提升民族自信,推动经济(至少是纸面的)增长的国家、政府和社会来说,得罪技术及其背后的资本都是一个极难作出的选择。更何况实际上,技术与资本组合带来的问题只是资本所带来的问题的一部分:举最简单,也是最贴近本文主题的例子。有部分读者会说,《困在系统里》太过片面,到底有多少骑手是真正抱怨外卖工作的危险性和艰苦性的呢,为什么即使这么艰苦,他们仍然留在这个行业呢?还是因为至少比其它行业收入高嘛!对于这样的质疑,我无法反驳,因为劳动保障制度的缺失在很大程度上是普遍的,在一定程度上也是由于“不肯得罪资本”而被刻意维持的。骑手去做建筑工,只会让自己的生活更加艰难。更令人绝望的是,这在部分上可能是由于宏观的供求关系决定的:骑手不做骑手,有大把其他人想要做骑手。

所以,要从根本上解决所谓“算法带来的恶劣工作”的问题,更是要解决上述更加宏观、更加根本的问题。文化与意识形态的问题,和实质性的供求、经济问题,两者都牵涉甚广,需要艰难的探索与实践。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐